SDGsアイコンの問題点を考える(その1)

はじめに

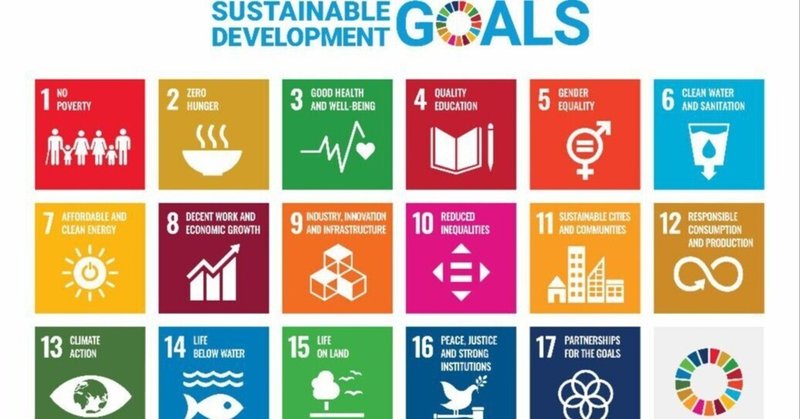

SDGsのキラキラしたアイコン。SDGsを語る上で不可欠なアイテムである。このアイコンが日本におけるSDGs黎明期にその普及に大きな役割を果たしたことは否定していないが、2030年に向け折り返し点を超えた今、見直しが必要ではないかという観点でこの文章を書いてみた。まず、その1として、「○○しよう!」という全体的なトーンについて考察してみた。

SDGsの17の目標(アイコンにある目標)をもう一度見てみる

日本語と英語のアイコンを比べると、日本語バージョンは単なる翻訳ではないことに気づくと思う。これの翻訳に主導的な役割を果たした博報堂では、単なる翻訳ではなく、新たな日本語版の制作であるとしている。

詳しくはこちらを参照

https://gakkai.sfc.keio.ac.jp/journal/.assets/SFCJ19-1-03.pdf

日本ではなじみの薄い言葉を伝えるために、たいへん苦労されたことは想像にかたくない。特に注目したいのは、英語版だと単に目標を簡潔に体言止めで提示しているのに対して、日本語版だと行動を促すような、「○○しよう!」というトーンで統一しているところである。これを再度英語にしたら「Let’s ○○~」になるのだろうか。

これを考え出した人には敬意を表したいが、2030年までの折り返し点を超えた今、これでいいのかというのがこの文章での問題提起である。

SDGsは目標ベースのガバナンス

SDGsに関する研究者の国内の第一人者である慶大の蟹江教授が各所で言っているのが「SDGsは目標ベースのガバナンス」ということ。これは、各国の利害が対立する昨今、皆が合意できるルールを作ることは困難なので、あるべき姿をスタートとする、つまりルールは作らないでゴールを設定する。このゴールに向かって、皆がアイディアを出し、取り組んでいく中で革新的なイノベーションが生まれ、「2030アジェンダ」がいうところのトランスフォーム(変革)が起こる、これがSDGs推進の基本的な流れである。その際に重要になってくるのが、あるべき姿から現在をみることで次の一歩を考える「バックキャスティング」を行うことである。

2030年のあるべき姿は「○○しよう!」ではない

そうなってくると、アイコンに書いてある文言(キャッチフレーズ)が気になってくる。日本語版の「○○しよう!」は2030年のあるべき姿そのものではなく、現状をベースにそれに向かって進んでいこうというフォアキャスティングの考えに基づいているように読み取れてしまう。対して英語版アイコンの言い切り型は素っ気ないかもしれないが、2030年のあるべき姿を端的に示している。例えば、SDG5は「GENDER EQUALITY」で2030年にジェンダー平等になっているという目標だけが提示されている。これは、2030年にジェンダー平等になっているという目標からバックキャストして、現在の私たちは何をすべきか考えなさいという問いかけなのだ。そうすると、日本語版アイコンが「ジェンダー平等を実現しよう」となっているのは、実現していないかもしれないという可能性が残っている時点でアウトではないか。実現しているという事実(あるべき姿)からバックキャストできないのでは、目標ベースのガバナンスではないのである。これは他のアイコンも同様で日本語版アイコンはバックキャストという重要な概念が伝わらないという重大な欠陥があると言わざるを得ない。

まとめ

SDGsの認知度は、現在(2024年4月)では各種世論調査で9割程度となっており、ほぼすべての人が少なくとも「知っている」という状態となった。そうすると次に進むステップは正確に中身を知ることとなる。「知っている」という人のほとんどはSDGsのアイコンを通じて「知っている」のであろう。そうなると、この「○○しよう!」というトーンの日本語版アイコンは現時点では誤解を振りまく原因と化している。一度作ったから直さないというのではなく、もう一度考え直す必要がありませんか。このことは各所で訴え続けていきたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?