写真と文学 第五回 「断片が紡ぎ出す物語」

10年ほど前に公開されたイスラエル映画「戦場でワルツを」の中で、かつて実際にあった心理学実験について語られるシーンがある。こんな実験だ。

被験者に子どもの頃の写真を10枚持ってきてもらう。そして後日、その写真のエピソードを語ってもらう。被験者はそれぞれのエピソードを懐かしそうに語る。ところが、10枚のうち最後の1枚が合成写真に差し替えられている。被験者が行ったことも見たこともないはずの場所、例えば遊園地の画像などを合成した写真。すると、驚いたことに10人のうち8人は、行ったことがないにもかかわらず、その「記憶」を懐かしそうに語り出した。人間の記憶の曖昧さ、今では「虚偽記憶」や「作話」として知られる心理学的な働きを明らかにした興味深い実験だ。この話を読んで「そんなことあるわけがない!」と思われるだろうか。そんな人に少し思い出してほしい。あなたの卒業式の風景を。思春期の真っ只中に行われる旅立ちの儀式は記憶に刻まれているはずだ。その卒業式で何があったか、皆さんは覚えているだろうか。

先日、かつての悪友たちと飲む機会があった。その宴会の最中、最も仲の良かったAが、卒業式の最後に行ったある儀式について話し出した。「最後にみんなで制帽を高々と校庭の真ん中で投げたの、よく覚えてるわー」。逆光の中、勢い良く放たれる制帽。記録される「記憶すべき一瞬」。そんな「記憶」を、悪友は懐かしそうに思い出して語る。今なら「エモい」とでも言いうる光景だろう。その瞬間、場が静まった。私自身もまた、一瞬、不意を突かれた格好で黙り込んでしまった。そんな記憶を私も、そこにいた他の友人たちも持っていなかったからだ。一瞬の空白の後、寒々しさを薙ぎ払うかのように沸き起こる笑い、「どこの卒業式と間違えてんねんははは」その後のAのバツの悪そうな顔。またビールと日本酒で場が埋まっていった。

宴会後、Aと別れるとき、彼はポツリと私に言った。「ほんまに、覚えてへんの?」私はなんとも答えられず生返事をした。結局、事の真相は明らかになっていない。妙なしこりの残る別れになった。

人間の記憶は極めて曖昧であること自体には、皆さんも同意してくれるだろう。そして一見、人間の能力の限界を示しているように見えるこの「虚偽記憶」の例は、実際には人間自身の本性に由来した、人間が生きるための1つのツールであることは、古今東西の「物語」を見ればよく分かる。

人は、相互に関係がなさそうに見える「瞬間」の映像でも、それらをつなげられると自然と「物語」を作る生物なのだ。それを極めて巧妙に形式化して、今の映画表現の基盤を作ったのは、セルゲイ・エイゼンシュタインの映画「戦艦ポチョムキン」だろう。1925年に共産主義プロパガンダとして作られたこの映画は、モンタージュという技法を用いて、細分化されたカットだけで「物語」と「意味」を生成し得ることを端的に示している。

例えば映画の中でこんなシーンがある。大きく映し出された苦悩の濃い女性の顔、その次の瞬間に子どもが泣いているカットを入れる。そうすると、我々人間は、その2つを結びつけて、「あ、この女性は泣いている子どもを見て悲しんでいるのだな」という物語を作ってしまう。それまでの表現技法では「女性の顔」と「泣いている子どもの顔」の間に、長々と説明が必要だった。でもそんな説明を省略して2つの映像を見せると、人間はその空白を勝手に「物語化」してつなげてしまう。つまり、人間の本性が映画という技術を通じて「再発明」されたに過ぎない。文化というのは、常に同時代の他ジャンルの文化に相互に影響を与え合っている。こうしたモンタージュの技法の根本には、当時急速に確立されはじめていた「構造主義哲学」の影響が非常に強いのだが、その構造主義の影響を最初に、そして最も強く受けたのは哲学と同じ「文字」を使う芸術である文学だった。その中でも、まるでモンタージュをそのまま文字だけでやってしまったような、強烈な小説がある。ウィリアム・フォークナーの『響きと怒り』という小説だ。その冒頭近くの一節を、皆さんに混乱とともにぜひ楽しんでもらいたい。

「わたしは泣くのをやめて水のなかにはいりするとロスカスがやってきて、夕飯だから帰るようにというと、キャディがいった。まだお夕飯の時間じゃあないわ。あたしは帰らないわ。」

―ウィリアム・フォークナー『響きと怒り』高橋正雄(訳)、講談社、1977年、P.33

この文章の難解さは、引用冒頭部分だ。「わたし」が「水の中」に入ったはいいが、「ロスカス」がやってきて、しかもそこに「キャディ」なる人物が「夕飯」の話をする。誰が誰に何の話をしているのか全くわからない。偉大なノーベル文学賞作家の書いた文章には思えないほど、主語述語関係が混濁している。勿論、それには理由がある。作者フォークナーは、知的障害者である「ベンジー(わたし)」の視線から物語を語り出しているのだ。

ベンジーは、我々とは異なり、世界を因果の視線では見ていない。上の引用では、会話の中に、それまでその場にいなかったはずの「ロスカス」なる人物が急に入り込んでくるのだが、その部分の文章を見返すと「すると」のところから文字がボールド体に変わっていることに気づかれるだろう。ここがこの混乱の原因であり、そして仕掛けなのだ。この「すると」の部分で、話題が過去の別の経験にすり替わっているのだ。読者は何一つ予告の無いまま、いきなり全くそれまで出てきたことのない話題を文の途中に読まされる経験をする。なぜこんな異様な書き方がされるのか。それは、この文章を語っているベンジーは、健常者(いやな単語だ)の持つ制限された視点からは開放された自由な視点で、今現実に見ているものと過去に見たものとを混同して語り続けるからだ。

こうして『響きと怒り』の第一章は、我々とは全く違う視線で世界を見ているベンジーの内的世界を、読者が必死に追いかけるという展開になっている。ベンジーは世界に価値付けも意味付けもしない。外の世界と内的世界の区切りもなく、あるがままに見ていくその視線は、まるで自在にフォーカスの変わるカメラのレンズのような、均質な美しさに満ちている。そしてその美しさに必死についていくと、ある時、我々読者はびっくりする。これほど混乱し、意味不明な文章を追っている間に、何かものすごく重たい、強烈なイメージが蓄積され、普通に語られていたのでは絶対に知ることのできない強烈な「物語」を自分が「体得」しはじめていることを。そう、これこそ「物語を自ら作る」人間の作用だ。そしてこの物語は、わざと全てのエピソードを断片化することで、それを読むものに強制的に「考え」「想像させ」「創造させる」ことによって、普通ではあり得ないほどの濃密な「物語」を読者に提供する。

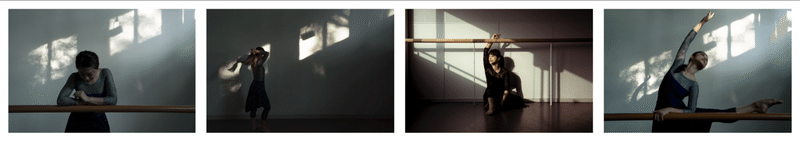

さて、今回の話、随分写真から遠ざかっている気がする。でも実は最初からある1つのことを思いながら話をしている。それは、写真数枚で仕上げる「組写真」だ。おそらく、組写真というジャンルは、今回例を挙げた「物語技術」を写真に取り込んだ形式だろう。1枚では意味を持たないものでも、連続したものとして並べられたとき、1つの「効果」あるいは「物語」を持ちはじめる。

そして村上春樹がかつて、出来上がった小説をバラバラにして、エピソードの順番を変えたように、あるいは時系列をあえて混濁させることで物語の多相性を際立たせたフォークナーの短編"A Rose for Emily"のように、並べられる位置が変わるだけで写真が生み出す「物語」も変わる。

組み写真の持つ最大の魅力だ。単写真では持ちえない地平がそこには切り開かれる。

こうした組写真を「短編」とするなら、それがさらに長く連なった「写真集」は「長編小説」といえるのかもしれない。小説に負けるとも劣らない濃密な「物語」を展開するメディア。そのような視点を持った写真家の1人が、敬愛するセバスチャン・サルガドだと思っている。『Genesis』と題された写真集、多くの風景写真家が一度は通り、そしてそこから物語を得て帰っていく、まさに聖書の「創世記(Genesis)」のような写真集。

こんな偉大な物語を紡ぐのは私には無理だが、せめて写真に携わるものとして、偉大なる1冊の「聖典」のほんのわずかな一部を形成するvariants(異本)のようなものでも作れたらと願うばかりだ。でも、せいぜい「記憶違い」として忘れ去られるのが私にはお似合いにも思えるが。

記事を気に入っていただけたら、写真見ていただけると嬉しいです。 https://www.instagram.com/takahiro_bessho/?hl=ja