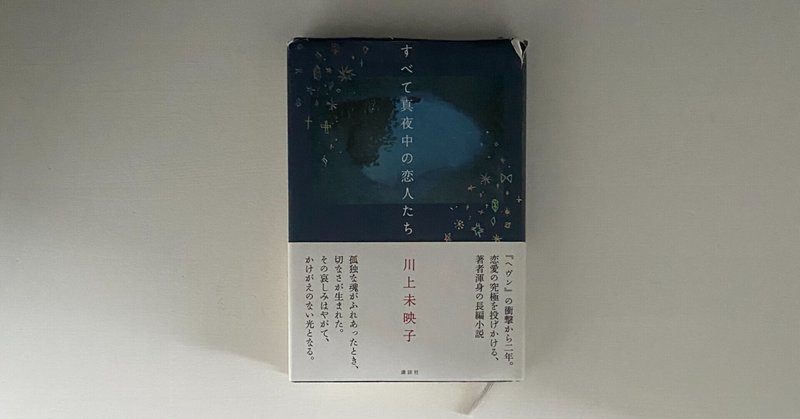

使い古された選択の積み重ねがわたしをつくる|「すべて真夜中の恋人たち」を読んで

自分の人生とは、自らの選択の積み重ねでできている。

そう信じて疑わなかったが、自分自身の選択というのは、はたしてどこからどこまでが本当の自分で決断したことなのか、と言われると自信がなくなってくる。

感情とか気持ちとか気分とかーーそういったもの全部が、どこからが自分のものでどこからが誰かのものなのか、わからなくなる時がよくあるの。(中略)他人のものを引用しているような気持ちになるの

自分のものだと思い込んでいる感情さえ、もしかしたらすでに誰かが作り上げたものを勝手に引用しているだけなのかもしれない。だとすれば、私という存在は一体どこにアイデンティティがあるのだろうか。そんな不安に駆られる時がたしかにある。

でも、反対に考えてみて、では、今まで地球上の誰も考えたことのない、オリジナルの選択や感情なんてこの世に存在するのだろうか。すべてはもう世の中に出尽くしているプロトタイプの使い回しでしかないんじゃないだろうか。

だって、すでに世の中にはありとあらゆる選択が存在しているし、言葉としてあらゆる感情が書き記されている以上、言語の外にある感情なんかもう存在しないような気がするのだ。たいていのことは、もう誰かが見つけて名前をつけているわけだから。

じゃあその使い回された感情はわたしのものではないのかと言えば、そんなことはない。同じ形容をされる感情といえども、わたしの悲しみを、誰かの悲しみと比較することはできないはずだから。

それは、わたしだけが知るもので、それを他人と同じ秤を使って見比べる方法がないのだから。だから、わたしの、と言えば、その選択も感情もきっとわたしのものになる、というのは少々強引かもしれないけれど。誰かの感情や経験に従って、人の感情や選択に正誤をつけることなど到底できるはずはない。

**

この物語は、校閲という誰かが生み出した文章に対して赤字を入れるだけの人生だった冬子が最後の最後で、誰かが書いたものではない自らのうちから出てきた「すべて真夜中の恋人たち」という言葉をノートに書き記すというシーンで幕を閉じる。

それはきいたこともみたこともない言葉だったけれど、いつかどこかで読んだりみたりした映画や歌のタイトルなのかもしれなかったし、わたしのなかのどこかからやってきた言葉なのかもしれなかった。わからなかった。

冬子曰く、結局その感情がオリジナルなのかどうかは究極自分にもわからない。が、しかし、その感情や選択が生まれてきた背景にあるのは、わたしだけの過去であって、そのバックグラウンドから引き出されたその感情は、きっとわたしだけのものである。それを誰かにとやかく言われる筋合いはない。そして、その先に生まれた選択に対しても、人が優劣を判断する資格はない。

つまり、ある感情、ある言葉を人生のあるタイミングで生成していること自体が素晴らしいことであって、その行為が次の選択へと繋がっていくという点でも価値があるのだと考えると、やはり、自らの選択の「積み重ね」にこそアイデンティティがあるような気がしてくる。それぞれの選択や感情も当然自分だけのものではあるが、それらが積み重ねられることに、それぞれの人生の大きな意味があるような気がするのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?