四角いマットの人食い狼(1)

声が響く。響いてくる。地鳴りとなって、空気を揺らして。

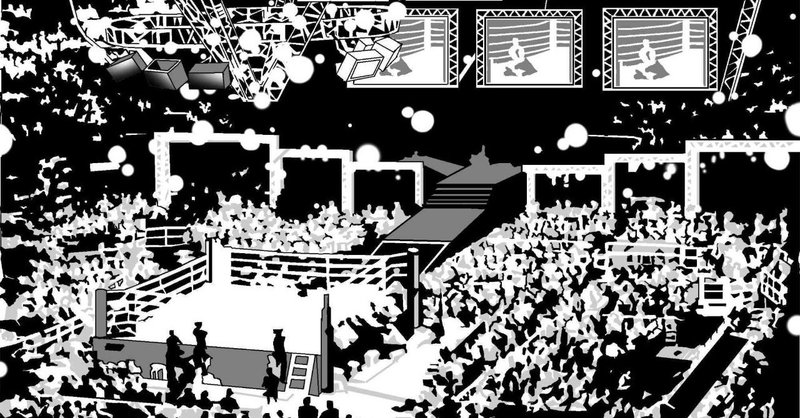

後楽園ホールの階段下は寒い。それでも熱気はここまで降りてくる。今、試合の真っ只中だ。

阿久津はメーン・イベントをスルーして、寒空の下タバコを吸おうとこうして出てきた。そうしなくてはならなかった。

「恨むぜ」

男にごちる。

目の前の男は、メーン・イベントを行っている団体──『リブレ』の営業部長の小田島である。細い目をした小男だが、不思議と目の光が強い男だった。

「ローン・ウルフの試合前には終わらせたかったのさ」

ローン・ウルフ。RWGPのヘビー級チャンピオン。リブレのスター選手だ。

「俺には関係ない」

「ところがそうでもなくなる」

小田島はスーツのポケットからくしゃくしゃのタバコを取り出し、くわえた。

「タバコは吸わんのだろ。鍛えてるし、よく節制してる」

「何が言いたい」

火が灯る。東京ドームから吹き下ろすビル風が冷たく、か細い炎を揺らす。

「チャンピオンは逮捕される。すぐに」

「今まさにリングに上がってる男がか? 寝言にゃ早いぜ」

彼のタバコに釣られるように、阿久津は自分のタバコを取り出す。

「禁煙してたんだと思ってた」

「鍛えてはいるさ」

阿久津にとって、リングはそういう場所だった。追い出されても、干されても、いつか帰る場所として頭の中にある。

「ローン・ウルフはリブレのエースで大黒柱だ。一番客も呼べる。それがパクられたら団体はおしまいだ。だから君が必要なんだ」

「ローン・ウルフに逆らった男をか? 小田島さん、あんたも相当首が締まっとるらしいね」

阿久津は忌々しげにそう呟いた。ホールからそれをうわ塗るように歓声。

黒い狼。孤独のカリスマ。業界では五、六番手のプロレス団体リブレが、後楽園ホールをいっぱいにすることができたのは、ひとえにローン・ウルフのお陰だ。空中殺法の一つ一つが、人間で真円を描くように美しい。

彼を見るために客が押し寄せた。これからは違う。

「彼、何やったんだい」

「つまらん暴力沙汰さ。警察には鼻薬を嗅がせて、あくまでもローン・ウルフの中の人──取るに足らんうちのいち職員が懲役を二年食らうことになってる」

小田島は苦々しげに言った。灰を落とす仕草まで忌々しそうだった。

「リブレは小さい。チャンピオンが二年もいなくなるなんて考えられない」

「そこでだ。……阿久津くん、チャンピオンにならんかね」

小田島はなんとか絞り出すようにそう言った。阿久津にそう言わなくてはならないのは、彼やリブレという団体にとって屈辱に違いなかった。

無理もない。公然とローン・ウルフ一強体制と化したリブレを批判し、さっさと出ていったのだから。

「そんなに簡単になれるんなら苦労しなかったよ」

阿久津は半年前までリブレのレスラーだった。ローン・ウルフに反発して、日本のプロレス界に居場所をなくした阿久津は、そのこと自体に反発し──一時姿をくらましていた。

「俺はリングから降りた男だ。今更のこのこ上がってけるかい」

「たしかにそのとおり……君は狼(ウルフ)と言うよりは負け犬だな」

阿久津は笑わなかった。事実を提示されても動じるような男ではなかったが、それでも内側から掻きむしられるような思いだった。

リングから降りたレスラーの、なんと惨めなことか。それも、後ろ指を指されて──。

「どうするね。負け犬が狼になれることなどそうはない」

小田島は笑みすら見せながら言った。俺が負け犬なら貴様は狸だ。自分がリングに未練を持っているのを見越して、わざわざ呼び出したのだ。

もっとも、降りたからこそまた上がりたいと思うのも人間である。逃せばチャンスはもう巡ってこない。

「まさかチャンピオンでござい、と上がるわけにもいかんだろ。あんたの話がホントなら、ローン・ウルフはこの後お縄だ。マッチメイクにゃ時間が足りないぜ」

阿久津は冷静になんとかそう絞り出した。本当なら、叫びたかった。畜生、俺はリブレに頭を下げさせたぞ。くそったれのローン・ウルフに。

「なるんだよ、阿久津くん。君が『ローン・ウルフに』なるんだ。幸い君は彼と背格好がそんなに変わらない。体幹やジャンプ力も申し分ないしね」

ふざけるな、とぶん殴ろうと考えるほど、阿久津は子供ではなかった。

プロレスラーの阿久津は干されてしまっている。それを代用スターにはできない。

だが、ローン・ウルフなら。あの人を食ったようなデザインの、狼のマスクを被ればそれもチャラになる。

それは阿久津の死を意味していた。プロレスラーとしてマスクを被ることは、即ち素顔を捨てることを意味する。

今回はそれ以上の意味を持つだろう。バレれば、何もかもおしまいなのだから。

「文字どおりの人食い狼になれってかい」

「そうだ。君の実力とローン・ウルフの人気が合わされば、少なくとも彼が戻ってくるまでは安泰だろ」

小田島は掴みかかるようにして言った。悪魔の囁きだった。俺はファウストで、彼はメフィスト・フェレスだ。柄にもなく昔読んだ本のことを思い出していた。

「乗ろうじゃないか。なってやるよ、ローン・ウルフに。目の上のたんこぶが勝手に取れてくれるなんて、これほどありがたいこともない」

阿久津は口角を上げて言った。プロレスは強いだけで渡っていける世界ではない。華も必要だ。それが俺にもあるかどうか、試してやる。

四角いマットの上で。

【続く】