がんになったらどうしよう

ボクの妻であったみなみ先生は、乳がんで他界した。

それから約一年と四ヶ月経ち、友人のご家族や近しい人達ががんで亡くなったり、ボクから見てがんではないか?と疑わしい人に検査を勧めたりと、ボクの人生からがんは切り離せないものになってしまった。

がんになったらどうしよう?と、誰しも心配だし怖いはずだ。ボクもそう思っていた。

でもちょっと待って。

本当に怖いのは、がんなの?

死ぬことじゃなく?

もっといえば、死ぬときに苦しいのが怖いんじゃないの?

ボクは南先生を喪った時、人生に絶望感を抱いた。でも後追いで死のうとは思わなかったし、とても死ねるものではないなと、余計に哀しくなった。

それはやはり苦しみという恐怖に負けたからだと思っている。

この一年と四ヶ月の間、がんについていろんな人の考え方に触れざるを得ず、また学び教わりボクなりに分かったことがある。

万人には当てはまるものではないが、参考にできるところがあれば役立てて欲しい。

ますガンという病は、簡単にいえば悪性の腫瘍が出来ることによって起きる症状である。

傾向はあるとはいえ、人によって浸潤の方向も速度も違うし、転移する場所も異なる。また抗がん剤にも様々な種類があり、その合う合わないや、効きも違う。だから患者一人一人で違う病と考えてもいい。

この頃は副作用の少ない抗がん剤も出てきているとはいえ、それがあなたやあなたの大切な人にマッチするとは限らないところが難しい。

みなみ先生は、治療を受けることが出来なかったが、左の乳房に違和感を感じてから約十年間生きてくれた。Ameba blogで日記を書き続けている大阪の吉野美佳さんは、乳がんの手術を拒み今年で十七年目である。

そういうケースもあるが、偶々なので治療を受けられる人は、治療の道を選択してほしい。

そして最も声を大にして言いたい、知ってもらいたいものがある。

それは治療と同時に受けられる早期緩和ケアだ。

緩和ケアは終末期に行うというイメージがあるが、それも変わってきている。川崎市立井田病院の西智弘先生のTwitterを読んでみて欲しい。がんの症状と薬の副作用を緩和する外来がある。大阪は日本で最初に緩和ケア病棟ができた経緯もあり、先述の吉野さんは偶々緩和ケア外来がある病院に行き当たったのだ。

ます理解しておかなければならないのは、ガンになったからといって、必ず数年後に死ぬというものではない。寛解を得たり根治できれば、十年二十年と生きられるのだ。

ただ手術は体に怪我をさせるようなものだし、抗がん剤は副作用もある。

その痛みや苦しみは患者には何の得もないのだから、抑えられるなら抑えるべきだし、実はほぼ抑えられるのだとしたら?

西先生の言葉を借りれば、ほぼ抑えられるのだ。

ところが今の医療の現場では、そうなっていない。

傾向としては年配の医師に多いようだが、古い観念があってモルヒネの依存を心配して量を手加減したり、苦痛が取りきれない時の為の終末期鎮静なのに、死期を早めることになるからやらないという不要なポリシーの持ち主がいるからだ。

苦しいのは医者ではなく患者なのに。

終末期鎮静はたしかにそういう傾向はある。しかし二、三日の差だ。遅かれ早かれその日が来るのだからそこは患者ファーストでいいはずだ。

ただ病院という施設の中では医師の権限が強いため、医師の方針が通ってしまうことが多く、また患者や家族もお世話になってる先生が言うことだからと、遠慮してしまう傾向が強い。

だけど終末期鎮静をするかしないかは、家族の問題でもあるので、全員一致が望ましい。

がんの終末期になると、モルヒネその他の薬や貧血などでせん妄というのが起きる。

目は開いているのに夢を見て、それを口にしたり、体力がまだあれば起き上がって、おかしなことを言ったりもする。

この時患者が終末期鎮静をやらないと言い出すケースもあるのだ。

だからそうなる前に家族で話合い、また医師も交えて書面にしておくのがいいと思う。

そこで医師一人がやらないと言ったら、僕ならその時点でこの医師に、大切な人や僕の命を預けたくなくなる。どんなに気分を害されようが関係ない。ハッキリと担当医を外れて欲しいと言う、もしくは転院を申し出るだろう。

死ぬのは決して楽とは思えないが。少なくとも現在の医学は、苦痛はほぼ緩和できるようになっていると知った以上、親しい人を苦しめる医師に用はないからだ。

もちろん医師には医師なりの倫理観があり、積極的に死を早めることは、ある種の殺人行為に加担することになるという、安楽死問題にも通ずる葛藤があることも知ってはいる。

だからといって、それで患者や遺族が苦しめられてはたまったものではない。

患者も考え方を変えよう。ガンなんだから苦しいのは仕方がないと考えてはいけない。モルヒネは経口の液体、座薬、そして皮膚に貼るパッチがあり、二、三週間貼りっぱなしでいいのだ。

西先生は、どうしても緩和しきれないケースもあるが、ほとんどの人は日常生活が可能なレベルに緩和できるという。

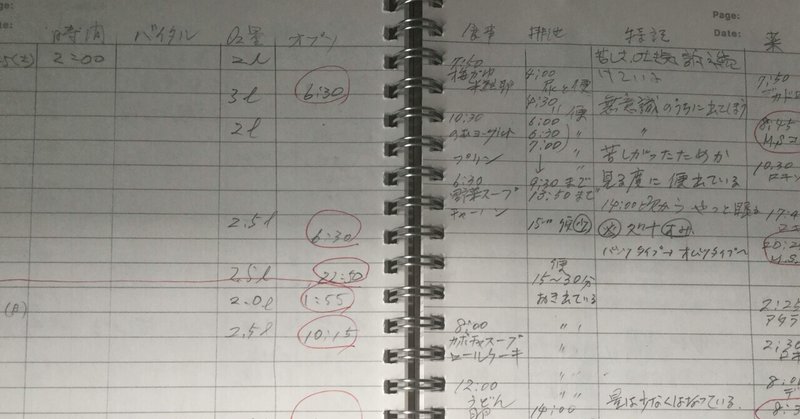

余談ながら、みなみ先生の信頼を勝ち取ったやまと訪問診療所の小野寺先生は、終末緩和ケア以外は、採血を一回、熱と血圧の測定と乳がん患部の処置、酸素吸入器の設置しかしなかった。点滴も輸血も増血剤も説明はあったが、義母と三人で相談して何もしないことにした。

相談といっても、目と目を合わせた程度のもので、話す必要もないほど分かりあっていたのだ。

小野寺先生はこう言った。

「輸血のためにあの太い針をもう一度響子さんに刺したら、私嫌われちゃう」

そうなったらもうケアが続けられなくなる。

これが訪問診療の考え方である。病院とは違い、人様のお宅に上がらせてもらわなければならないのだ。

だから必然的に患者と家族の考え方が優先されるのだ。

そして十一月もあと僅かとなった月曜日「もう、今夜何があってもおかしくはありません」と玄関先で、小野寺先生が切り出した。

そしてモルヒネの呼吸抑制の副作用には「響子さんの苦しみを取り除くのが、最優先です。もしらそれで呼吸が止まったのなら、それが寿命ということです」

この言葉をボクも義母も、すぐに理解した。ボクたちがどうしようか迷ったりして、後悔することのないよう一本道を敷いてくれたのだ。

みなみ先生に最後のモルヒネを入れたのは、ボクだ。苦しいといわれれば、すぐに経口か座薬を入れた。

この考え方が終末期鎮静と、通底するのだ。

先にも書いた通り、もう助からないと分かっている愛する人に苦痛を感じさせながらでも、あと二、三日生きていて欲しいとは、ボクは考えない。むしろもうここまで来たのだから、あちらへ行く準備を済ませたらなるべく早い便に乗って安楽に旅立って欲しい。そういう愛情を義母と共有していたのだ。

一昨年の十月に兄夫婦に助けられ、終末緩和ケアを得て、一本道をただ進んだのでその点においてはボクには迷いや後悔というものがなかった。

だけど治療をするとなると、先述したようにガンという病は人それぞれだし、治療の過程で何度も何度も選択を迫られることになる。実はこれが遺族の心に大きな傷を残すことになるのだ。

さまざまな選択肢があることはいいことかもしれない。保険適用外の治療法はいくらでもある。患者や家族が頼めばインターフェロンでも丸山ワクチンでも、取り扱ってくれる医師はいる。ほぼプラセボ効果の域を出ないが、改善するケースがゼロではないからだ。だがその懸命な選択の甲斐なく愛する人が逝ってしまったときは、どうなる?

そう、あの時こっちを選択していれば助かったかもしれないという後悔が、遺族にのしかかるのだ。それも一生懸命やればやるほど。

ボクがマギーズ東京のグリーフケアプログラムで出会い、共にお話をした人の殆どが、一年経ってなお、そこから抜け出せていなかったのだ。

Twitterでは何度か書いているが、みなみ先生が実践していたいくつかの民間療法と終末緩和ケアを知って以来、代替医療に関する考え方が少し変わった。確かにエビデンスはない。だが大学病院で行われている治験もエビデンスを確立するためやってはいるが、その時点では同じくエビデンスはない。

違いといえば、お金が安く済むことだが、それは自分を人間からモルモットにするようなもので、考えようによっては代替医療よりも非人間的な扱いである。もちろん医学の進歩のために協力するというオブラートに包まれてはいるし、患者も家族も一縷の望みを抱き署名をするのだけど。

もちろんボクは代替医療を勧めはしない。だが、本人にお金があり納得して決めたのなら、その自己決定を否定などしない。

標準治療は、患者に気力と根性を強いる面がある。それを何年も続けていたら疲れてしまうだろうし、ただでさえガン患者と家族は孤立しがちで、相談相手も少ない。

その点代替医療の先生は、よく話を聞いてくれる。自由診療だから時間はたっぷりある。カウンセラーとしての役割も担っているわけだ。

ただ殆どの人は寛解も得られないし、根治もせず、進行して末期を迎えて元の病院へと戻っていく。

その道も否定はしないが、ここまで読んでもらったのなら違う道があると分かって欲しい。

まだ生きたい。

そう考えているのだろうけど、代替医療の先生とて医師免は持っている。彼らが見放すということは、もう助からないと考えるべきだ。

元の病院に行ったところで、大した緩和ケアも受けられないだろう。

覚悟を決めて、緩和ケアに強い病院に行くべきなのだ。

最期は緩和ケアが受け持つ。

緩和ケアの現場からいわせたら些か迷惑かもしれないが、現状そういう選択を取り得るのだから、ボクだけの秘密にはしておけない。

これはもう好き好きで、代替医療を選ぶ金の余裕のある人は選んでも良いと思うようになった。

これも何度か話しているが、標準治療の過程でみなみ先生は心無い研究医によって心を傷つけられ、肝心なところでがんの標準治療を受けられなかった。大学病院というところは、患者をただ症状としか見ないし、そもそも標準とやらに合わない人だっているだろう。

少し話を逸脱するが、数人の医師やジャーナリストが指摘しているように、代替医療を生み出しているのは、標準治療の側に原因がある。

今はトンデモになってしまった近藤誠も放射線医であったがため、外科手術一辺倒だった当時の日本の医師会が反発し、放射線技師風情が偉そうにと週刊誌で反論し否定にかかった。

いまでもそういう傾向はあるが、日本の医師会における放射線とは、地下にいるレントゲン技師を指した。だがアメリカで放射線治療を学んだ近藤は、まさに「切らずに治す」を日本に持ち込んだのである。

医師会はやがて放射線治療にエビデンスがあると分かると、近藤に謝罪もせず放射線治療を我が物としたのだ。

その過程で、近藤はなにか踏み外したのか、壊れた。

週刊誌やワイドショーで正しい主張を否定された挙句、最終的に横取りされてしまったのだ。

近藤誠という代替医療の怪物を生み出したのは、日本医師会である。

最先端医療の現場である大学病院の裏を、聞き育ち、長じて友人もいた身としていうが、医大付属病院はまず研究機関、次に教育機関、一番下に病院である。一般的な疾病は望まれない。そういうのは町の診療所か総合病院の役目で、発現度が低いものや、教授や准教授の研究に沿う患者が望ましいのだ。

この構造自体は否定しない。

ただそこにいるのは、研究医である教授や准教授、その顔色を伺う講師連中と研修中の若い未熟な臨床医である。

未熟ではあるが、若い臨床医たちは懸命にやっている。ただ人として扱われないパワハラの巣窟で、精神はすり減り、人の死を現象として扱うよう矯正されていく彼らに、患者を慮る余裕はないのだ。

だからボクは大学病院には行かない。

あの時この視線を持っていれれば、みなみ先生を一人で……と考えなくもないが、無駄なことである。

それでも治療を受けられる人は、標準治療を受けてくださいと言う。治る確率が一番高いからだ。

但し、診療所で精密検査を受けてくださいと紹介状を書いてもらった大学病院や他の病院でがんの確定診断が出たからといって、そのままそこで治療を受ける必要は、ない。

治療においてとても大事なことだが、すぐに分からないせいもあってすっ飛ばされてしまうこと。

それは医師との相性だ。

お互い人間だから、当然といえば当然だ。この医者に命を預けられるかどうかを決断しなければならない。

世間で名医と呼ばれていても、それは患者には何の保証にもならないのだ。

なぜなら最初に書いたように、がんは一人一人違う病といってもいい。名医だって救えてない患者はいるのだ。

だからがんを告知されたら、まず院内の患者会や支援団体に通い、医師とのコミュニケーションの取り方を知り、治療に関する情報を集めよう。

そして早期緩和ケア外来をやっている病院を探そう。

どの病院のどの医師を選んでも、標準治療の範疇なら三割負担だ。だが消費税並みの保険料を払っているのだから、元は取るくらいの勢いでいい。

相性が合わない医者に預けるほど、あなたの命は軽くないし、信頼おける医師に診てもらえてるとなれば家族も安心だし、選択肢の後悔も軽減するだろう。

そして最後に一つだけ。

告知を受ければ、薄々そうかな?と感じてはいても、やはり動揺するだろう。まだ先だと思っていた死が、いきなり「あと二、三年ってとこかな?」と覆いかぶさってくるのだから。

でもまだそうと決まったわけじゃないし、たとえそうなったとしても、たった一つだけいい点がある。

それは早期緩和ケアを受けることにより、QOLが格段に向上し、人生をきちんと畳む準備が出来ることだ。

突然死や事故死では、遺族に多大なる後悔と苦労をかけることになる。人生の締め切りが予め判るのはそりゃ怖いけど、回避できてもいずれまたやってくる。

がんは不治の病とはいえなくなりつつあるけれど、人間はもともと寿命という不治の病を持って産まれてきたのだ。

誰もが一度しか死ねないのなら、締め切りが来る前にQOLを保ちつつ、やれることをやり、片付けるものは全て片付け、いいお終いを迎えられたほうがいい。

有終の美を飾る。それは、人生において案外得難いものなのだ。

そして、ボクはがんになったら治療はせず早期緩和ケアだけを受けてみなみ先生が待つところへ行くつもりだ。

この自己決定は、誰にも否定させはしない。

だって誰も困らないのだから。

#日記 #エッセイ #がん #死別 #緩和ケア

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?