『作者のひみつ(仮)』1章

1章 わたしたちが生きている時代

産業資本主義が確立する前の芸術・文学

序章で述べた、作者の特別な地位が形成されたのは、いつなのか、そしてどのようになのか、まずはそこから始めようと思います。

いつなのか、という問いの答えを最初に示してしまいますが、それは十九世紀以降(近現代)に成立した産業資本主義経済の社会が確立した時です。産業資本主義とは、簡単に言うと大量生産・大量流通・大量消費の時代です。つまり、機械化された工場で同じ製品が大量に作られ、それが鉄道・自動車などの機械によって大量に遠くへ運ばれ、更にそれらの製品が商品として売られるのが当たり前になった時代が、作者の地位を特別なものにしました。作者の生み出した作品だけではなく、作者についての情報が新聞・雑誌・書籍などのメディアを通して流通する時代です。

それでは、比較するために産業資本主義が確立する前の時代に芸術・文学がどのように作られて、読まれ、見られ、聞かれていたのかを説明しましょう。参考とするのは渡辺裕『聴衆の誕生 ポストモダン時代の音楽文化』(1)と、中村興二/岸文和編『日本美術を学ぶ人のために』(2)です。これらの本は書名にそれぞれ「聴衆」「音楽」や「美術」とある通り、文学について論じているものではありませんが、そこで紹介されている状況は音楽や美術にとどまらない様々な表現ジャンルにあてはまることなのです。

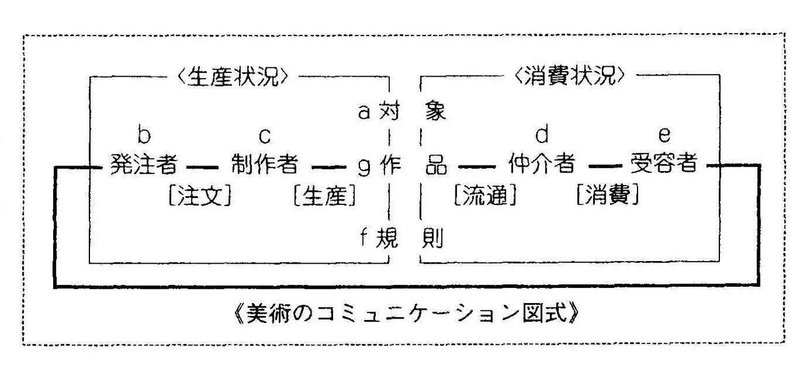

まず『日本美術を学ぶ人のために』の「はじめに」では、上記の《美術のコミュニケーション図式》に基づいて美術の〈生産状況〉について「《制作者》すなわち「絵師」とか「画家」と呼ばれる人たち」が「いつでも自由にかつ自発的に《作品》を生産している」というのは「きわめて特殊な場合」であることを指摘しています。実際には、「誰かが《制作者》に対して、「これこれの目的のために、このような主題の作品を制作して下さい」と注文するのが普通だった」というのです(ⅳ頁)。わざわざこのように説明しているの、「画家」のような表現に携わる人々はまず自身の表現欲に従って、自分の表現したいことを自由に表現したがるものだ、という思いこみが現在は強いからです。ところが、そのような表現についての考え方はごく限られた期間にしかあてはまらない、ということを言っているわけです。この《美術のコミュニケーション図式》は次章でもまた取り上げます。

次に『聴衆の誕生』ですが、現在「クラシック」と呼ばれている、たとえばモーツァルト(一七五六~一七九一年)たちが作曲した音楽は、彼が生きていた十八世紀においては、現在のコンサートのように客が黙って物音一つ立てずに聞くのとは異なる享受のされ方をしていたそうです。客には「一心に耳を傾けて鑑賞するものだという共通了解」がなく、「この時代の音楽会は基本的には一部貴族階級の内輪の集まりであり、極端に言うなら、「音楽のあるパーティ」といった趣の社交の場としての正確を強く持っていた」わけです(十頁)。

この時代は、まだ録音をする技術もありませんから、音楽は演奏する場で聞けるのみで、現在に比べて特定の楽曲が広まる範囲はごくごく限られていました。この時代の作曲家の音楽は、そのような「貴族階級」の依頼を受けて、彼らの「社交」のために作られたものであり、現在のように不特定多数の、CDや配信で音楽を買う人たち向けに作られるのとは、異なる製作条件に置かれていました。

これは、音楽だけに限らず、またヨーロッパだけに限らず、様々なジャンルの表現者たちは世界中で王侯・貴族・教会・寺社などから直接依頼を受けて、または経済的援助を受けて作品は作られた。そのような存在をパトロン(女性の場合はパトローネ)と言います。今よく使われる言葉で言うとスポンサーでしょうか。

これら二つの本で言うように、今で言う芸術や文学にあたるものを作っていた作者たちは、依頼主との直接の関係・閉ざされた世界の中で長い間活動していました。

前産業資本主義時代における表現者は、文章を書く・絵を描く・音楽を作り演奏する、など他の人に無い特別な技術を持った人、謂わば職能民として雇われていました。有力なパトロンに援助を受けることが作家としての評価につながりますし、逆にパトロンにとっては優れた技術を持った人を雇うことが地位の証しになります。

産業資本主義確立以降の芸術・文学

では、産業資本主義時代が確立する中で芸術・文学はどうなったかというと、作者は大量に複製した作品を開かれた市場で流通させることになります。

王侯・貴族・教会・寺社などパトロンになっていた既存の権威が凋落し、かわりにまずブルジョアが、そして後にはプロレタリアートが社会における文化・消費の中心になっていきます。また『聴衆の誕生』を参照すると、音楽ジャンルにおいては「産業革命を通じて富を獲得し、市民革命を通じて権力を獲得したブルジョワ階級が演奏会を支える層として加わったために、聴衆層が飛躍的に拡大し、演奏会が商業ベースにのるようになった」(十五~十六頁)わけです。ブルジョワたちは、王侯・貴族が演奏会に参加したことに憧れ、それを模倣し、自らも演奏会で音楽を聴くことを求めます。さらに、労働者・消費者として産業資本主義社会を支えることになるプロレタリアートたちも、当初は収入の面で演奏会のチケットを買うのは難しいものの、音声を記録する技術の登場・発展と共により安価なレコードを買うことで音楽を聴くようになります。

芸術・文学に生じた変化について、この大量生産・大量流通・大量消費を可能にする文字・音声・映像を複製する技術の発達が重要な意味を持っています。先程述べたように、産業化・工業化する社会を支えるために、労働者として工場のある都市に集められ、また工場で作られた製品・商品を購入する消費者であるプロレタリアートは、生活必需品を買うだけではなく、ブルジョワを模倣して芸術・文学といったジャンルの受容者になっていきます。大量に印刷された書籍や雑誌で小説や詩を読み、それらに掲載された写真で絵画や彫刻を見る。また、レコードに録音された音楽を聴き、映画館で大勢の同様の境遇の観客と共に映画を見る。産業資本主義の社会では、作者はこのような享受者に対して作品を作らなければならなくなっています。明確にこのような作品を必要としていると伝えてくれるパトロンがいるわけではなく、どのような作品を望んでいるのかわからない不特定多数の人々を相手に作品を作らなければならないのです。

そのため、産業資本主義社会における作者はそれまでとは違う形で存在しなければならなくなります。参考文献として山田登世子『メディア都市パリ』(3)を紹介しましょう。この本は、「モード」、すなわち流行というものが始まった十九世紀を「インダストリーの時代」「インダストリーの世紀」として描いています。「インダストリー」とは産業のことですが、雑誌・新聞というマスメディアが産業として登場・確立していく過程や、そこで広められた情報が流行を生みだすようになった社会を描いています。「大衆によって消費され、なにより市場で「売れる」ことをめざす」マスメディアによって小説や詩は出版されて流通し、同時に「文学は、大衆から身をひき離し、「選ばれた少数者」としておのれを特権化」し、その際に「天才」、「霊感」、「栄光」という言葉で自らを飾ることで小説や詩に一時の流行では無い普遍的な価値を与えようとした、ということが語られています(四五頁)。

さらに、「市場の中の芸術家」と題された章には、「金で買われるミューズ」(ミューズとはギリシア神話の芸術の女神のこと)という見出しの後に、以下のような説明がなされています。

(略)「天才」や「栄光」の語彙で語られる文学物語、それがロマン主義物語だったといったが、このプリンス物語は〈商人〉を負の記号にしていた。けれども、かれらの幻想にかかわらず、近代の作家たちは、その発生の当初から実は〈市場の中の芸術家〉として生誕したのである。自分をプリンスと錯覚するその願望にもかかわらず、かれらは否応なく市場のただなかにおかれていた。(略)

作家たちはその魂において商人に背を向けながら、実は商人に身を売らなければならない。文学はインダストリーに離反する身ぶりをしながら、インダストリーに包囲されているのである。作家たちの幻想の中で引かれている境界線―今日ならさしずめハイアートとマスカルチャー、芸術とメディア、純文学と大衆文学の間にある境界線といってもよいが、十九世紀前半ば、この境界線がはじめて出現した時代であり、そしてその境界線をめぐる言説がおびただしく出現した時代である。そうした境界線をめぐる言説のなかでももっとも典型的なのは、何といってもサント=ブーヴが一八三九年に『両世界評論』で展開した〈商業文学〉批判であろう。サント=ブーヴは、新聞紙面に大々的に宣伝され、その派手な宣伝効果とともに大繁盛した新聞連載小説にたいして、商業文学という侮蔑的名称を投げつけた。金のために量産され製造される文学、つまりは文学の産業化を批判したのである。サント=ブーヴにかぎらず、当時の年代記や回想録をめくれば、こうした批判には事欠かない。(一二一~一二二頁)

これまで述べてきた不特定多数のブルジョアたちやプロレタリアートたちが作品の《受容者》となるという、産業資本主義下の近現代の作者に与えられた条件のことを、ここでは〈市場の中の芸術家〉と呼んでいます。衣料や文房具のような工場で大量生産される工業製品の一つとして、たとえば小説や詩を掲載した雑誌や単行本が出版され、書店で売られ、読者に買われるようになったということです。つまり、私たちが生きる二十一世紀の現代社会を含む産業資本主義の確立した社会では、どんな作品が好きな読者に読まれるかわからないままに作品を書かなければならない、読者の感想・反応を全く予想できない状況で作品を書かなければならないわけです。

〈商人〉と対立する芸術・文学というイメージ

そして、その状況の裏面として、もう一つ作者が置かれた状況として重要なのは、作品とはすなわち商品であるにもかかわらず、それを〈商人〉のように売ることが〈商業文学〉として否定的に捉えられているようになっているということです。山田登世子の言葉を借りれば、「ハイアート」「芸術」「純文学」は商品であってはならない、商品として売ることを前提とする「マスカルチャー」「メディア」「大衆文学」とは違うのだ、という強い主張があり、そこから芸術や文学といった表現をめぐる差別が生じてきます。

このような主張は、『メディア都市パリ』が題材とした十九世紀だけのことではありません。みなさんは画家や彫刻家や作曲家や詩人や小説家といった「芸術家」についてどういうイメージを持っているでしょうか。私が担当する大学の講義でアンケートを取ったところ、たとえば以下のような回答がありました。

◎他人とは違う自分だけの特殊な技術を使って自由に作品を作り出す人々。

◎個性的で型にハマらないイメージ。

◎沸き上がる内なるものを表現することに魂をかけている。

◎絵画、陶芸、その他「芸術」と呼ばれるものに対しての自身の考えに強いこだわりを持ち、より良くするために行動する人。

◎芸術家とは、何らかの方法を通して、自らの手で、自らの感じる現実を再現しようとする人たちのことだと思います。

「他人とは違」って「個性的」で「強いこだわり」を持ち「自らの手で、自らの感じる現実を」描く、芸術家についてのこれらのイメージに納得する人は多いかと思いますし、ノンフィクション・フィクションを問わず芸術家が登場する時にはこのような描き方されていることが多いです。そして、そのイメージを補強する言葉として「自由」とか「型にはまらない」とか「湧き上がる内なるもの」とか「自身の考え」といった言葉が使われています。「美術のコミュニケーション図式」の言葉を借りれば、「発注者」から作者への依頼や、「受容者」から向けられる期待を断ちきってもかまわないと考えている人々ととらえているわけです。

「発注者」や「受容者」は「美術」を含む表現行為を巡るコミュニケーションにおいては重要な存在なわけですが、芸術家を〈商人〉や〈商業〉から遠ざける際には、無視したい、または芸術家の「自由」や「内なるもの」の表現を妨げる悪役として捉えられることになるわけです。芸術家、たとえば小説家が「発注者」である編集者や「受容者』である読者によって苦しめられるノンフィクションやフィクションにふれたことがある人も多いかと思います。確かに理不尽な要求をする編集者や、作品をうまく受けいられない読者もいるのでしょうが、繰り返し述べてきたように、「発注者」の依頼を受けながら作品を作り、どんなとらえ方をするのかわからない「受容者」に向けて作品を作る、自身が売り手・商人としてふるまうというのが産業資本主義下における作者の条件なので、一方的に彼らを悪役にするのは現実をしっかり見ずにイメージだけで考えていることになるでしょう。このような批判は、作者の意図に関係なくあらゆるものを商品にしてしまう産業資本主義の力に気づいていないか、見て見ぬ振りをしてそれを否認するものです。

また、このイメージに従って、産業資本主義が確立する前に活動していた作者が誤って理想化されるということも起こっています。先程紹介した渡辺裕『聴衆の誕生』は、十九世紀になって書かれるようになった音楽家の伝記の作者たちが犯した過ちについて次のように述べています。

彼らがこのような「予断」をもったことには、さまざまな理由が考えられよう。一つには、彼らがバッハの生きた十八世紀の作曲家のありかたと、彼らの生きている十九世紀の作曲家のありかたの違いを考慮にいれなかったということがあろう。十八世紀には音楽は社会的な人間関係に組み込まれており、作曲家は自分の芸術的良心のみにしたがって音楽を書くことを第一義的に考える自立した存在ではなかった。それに対し十九世紀には音楽が「商売」として成り立つようになり、もっぱら自分の書きたい音楽を書くことによって生計を立ててゆくフリーの音楽家という職業が誕生したのである。そういう十九世紀的な基準からすれば、バッハが自己の芸術的良心を全うするために仕事の内容本意に転任するということはむしろ自然なことなのだが、十八世紀の音楽家の場合はそうではなかった。乱暴なたとえだが、サラリーマンが会社の組織を無視して純粋に仕事の内容を考えられないのと同じことなのである。(四〇~四一頁)

「彼らは大衆にこびていなかった!」という産業資本主義成立以前の作者をめぐる「幻想」が生まれます。それによって、「芸術家」に対するものとして「商人」の否定的なイメージが更に強化されます。

近代において、芸術家・文学者は「天才」「栄光」という言葉で彩られ、崇拝の対象となります。それに対して、編集者や画商といった存在が「商人」として対立しているという「幻想」(山田登世子)が生まれたわけです。そこには芸術・文学には値段は付けられず、商品ではない、という思いこみが背景としてあります。値段を付けられないはずものを、売買する存在は芸術を真に理解できていない存在だというわけです。

この作者をめぐる「幻想」においては、偉大な芸術家・文学者であることと作品を売る商人であることが相容れないものと考えてしまっているのがポイントです。一人の作者がどちらの面も持つことも可能であるとは考えないわけです。

このようなイメージが広がったのは、たとえば山田登世子が紹介している、十九世紀に〈商業文学〉批判を展開したフランスの批評家シャルル=オーギュスタン・サント=ブーヴ(一八〇四~一八六九)のような人が同時代にも、またその後も多くいたからですが、コミュニケーション図式から考えるなら彼らは「仲介者」(これについては三章で詳しく述べます)として「受容者」に影響を与えてきたことになります。さきほど紹介したアンケートには「絵画や彫刻などを製作し、所得を得ている人」という回答もあったので、誰もがサント=ブーブのように考えているわけではないようですが、講義をしていてもなかなか彼の考えが狭い偏ったものと捉えられない人が多いのを感じてきました。

商品としての文学

しかし、職業批評家の元祖的な存在であるサント=ブーヴの同時代にも彼と異なる見方をしている人はいました。それもとびきり反商業的な芸術家としてイメージされているような詩人です。たとえば詩集『悪の華』(一八五七年)などで知られるフランスの詩人・批評家シャルル・ボードレール(一八二一~一八六七年)は、「文学」は値段を付けて売られる商品であるという認識を「若き文学者たちへの忠告」というエッセイの「報酬について」という節で次のように述べています。

一戸の家がいかに美しかろうと、それは、何よりも前に、―その美しさが証明される前に、―縦が何メートル、横が何メートルの広さである。―同様に、最も評価し難い題材であるところの文学も、―何よりもまず、欄を埋めることである。そして文学の建築家は、その名だけで利得の機縁(チヤンス)となるわけではないから、どんな値(あたい)ででも売らなくてはならない。

「若い文学者たちへの忠告」1846年(4)

このようなボードレールに注目したのが二十世紀のドイツ出身の批評家ヴァルター・ベンヤミンです。彼は「複製技術時代における芸術作品」(一九三六年)や「ボードレールにおける第二帝政期のパリ」(一九三八年)などの批評で後の時代に大きな影響を与えました。前者では、大量生産・大量流通・大量消費が当然のこととなった社会で芸術のあり方や表現自体が変化したということを論じています。その状況を早々にふまえていた芸術家としてボードレールの先程引用した文章を後者で取り上げて、「かれは同じ原稿を複数の編集局の手にゆだねたり、再版と表示せずに再版することを大目に見たりする。かれはすでに早くから、まったく幻想をもたずに文学市場を観察した」(5)と述べています。。

出版社や編集者から優遇され、より高い「値(あたい)」で作品=商品を売るためには、読者に求められている存在と彼らから認められなければならない。自分自身を有名にしなければならない。四章から取り上げていく作者そして〈仲介者〉の苦闘は近代における以上の条件に基づいているわけです。

次章では、商品である作品と作者の関係を支え、また商品以上のものとして作品を勝ちづけるルールである著作権について説明することにします。また、本章ではふれなかった日本での作者をめぐる状況の変化についても補足しましょう。

注

(1) 春秋社、一九八九年。現在は中公文庫から刊行されている。

(2) 世界思想社、二〇〇一年

(3) 青土社、一九九九一年。引用はちくま学芸文庫、一九九五年

(4) 『ボードレール批評4』阿部良雄訳、ちくま学芸文庫、一九九七年、二七頁

(5) 『ボードレール他五篇』野村修訳、岩波文庫、一九九四年、一六三~一六四頁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?