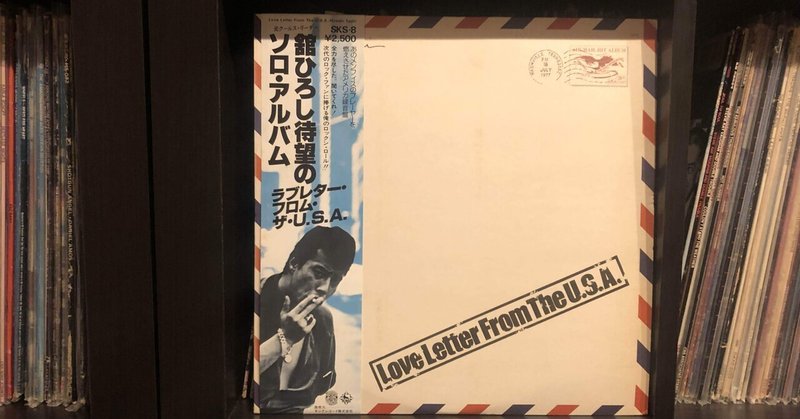

ラブレター・フロム・ザ・U.S.A. / 舘ひろし (‘77)

Love Letter from The U.S.A. / Hiroshi Tachi (‘77)

今では「和モノ」といった感じで’60年代〜’80年代の邦楽がクローズアップされているが、その中でもあまり語られることのないようなアルバムを紹介しようかと。

TVドラマなどでの活動の方が多い印象のある舘ひろしであるが、’70年代にはクールスのリーダーとして、ロックンロールを演奏していた時期もあった。本作はクールス脱退後、ファーストソロアルバムとしてリリースされた。

舘ひろしが在籍していた初期のクールスは、あまり音楽的に特筆すべき点は少ないと感じる。理由としては、メンバーの中に音楽の経験者が少なかったことが挙げられる。ギターのジェームス藤木とベースの大久保喜市の2名が音楽経験者であり、後に自身のブルースバンドを結成する大木トオルらによるサポートにより、所謂ロックンロールの体裁を保っていたと考える。

クールスのモデルの一つはシャ・ナ・ナであり、その他のモデルとしては、オートバイ乗りの集団としてのヘルズ・エンジェルスであったと認識できる。そんな経緯とレコード会社との関係などを考慮して、クールス脱退後の舘ひろし=アメリカのロックンロールという図式ができたのではないだろうか。

舘ひろしのクールス脱退後、舘ひろしはクールス時代と同じキングレコードに留まり、それ以外のクールスのメンバーはバンド名を「クールス・ロカビリー・クラブ」に変更し、トリオレコードに移籍した。

アルバムに話を戻すと、本作はアメリカで全てレコーディングされており、明らかに演奏部分は洋楽である。そのオケに日本人がボーカルを吹き込んでいるといった内容である。音の感じが非常にカラッとした空気を感じさせるものである。

このアルバムはリアルタイムでよく聴いた。リリースからは1年ほど経過していたが、それまでの邦楽にはない音の雰囲気が好きだった。

一方でクールス・ロカビリー・クラブは、楽曲の多様性や演奏力の向上により、そのサウンドは和製ロックとして遜色ないものになった。その後、山下達郎プロデュースによるアルバム「ニューヨークシティ・N.Y.」は今では紛れもない「和モノ」としての評価を得ている。

当時、エレキギターを持っておらず、フォークギターで本作の「朝まで踊ろう」をコピーしたのは懐かしい思い出である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?