ぼくは天皇の代わりに飛行機を造った(原題:我替天皇造飛機)1

その1 日本へ!

ぼくは民国18年(1929年、昭和4年)の終わりに、台南県(現在は市)の麻豆という町で生まれた。

日本統治時代の台湾は豊かではなく、どの家も貧しかったが、ぼくの家は父が商売していたので、生活はまあまあだった。ただ母は早くに亡くなり、父はいつも忙しく、兄姉とは年が離れていたので、子供時代はさびしかった。

やがて小学校を終え、麻豆国民学校付属の高等科に入った。

高等科1年の時、太平洋戦争が始まった。当初は台湾でも徴兵があって、若い日本人教師は次々と帰国して兵隊になった。

それから間もなくして、「日本へ行って飛行機を造れば、兵隊にならなくても高等工専(1)と同等の学歴と技術者証がもらえる。偉大な富士山を仰ぐことも、陛下のために尽くすこともできる」と、学校が大々的に宣伝するようになった。

当時は戦時中のため、元から貧しい家は三度の食事にも事欠くありさまだったから、その宣伝はとても魅力的だった。食事と宿舎代は無料、学歴と給料までもらえるとあって、ぼくは迷うことなく応募した。

身体検査の医師がたまたま遠縁だったのだが、彼は勝手に小細工をした。結果を一番低いランクにして、ぼくを落とそうとしたのだ。彼はひどく怒って父にこう言った、「あんなものには、もっと子供の多いウチの子が行けばいいんだ、あんたは絶対に口減らしなんかしてはいかん!」(2)

しかし、ぼくの固い決意に負けて、父はぼくを最後のグループ入りに何とか間に合わせてくれた。(1944年)4月、簡単な荷物とワクワクする心を抱えて父に別れを告げ、異郷へ旅立った。

その頃、日台航路では撃沈された船がすでに3、4隻あって、多数の死傷者が出ていた。ここを渡っていくことは、まさに命がけであった。

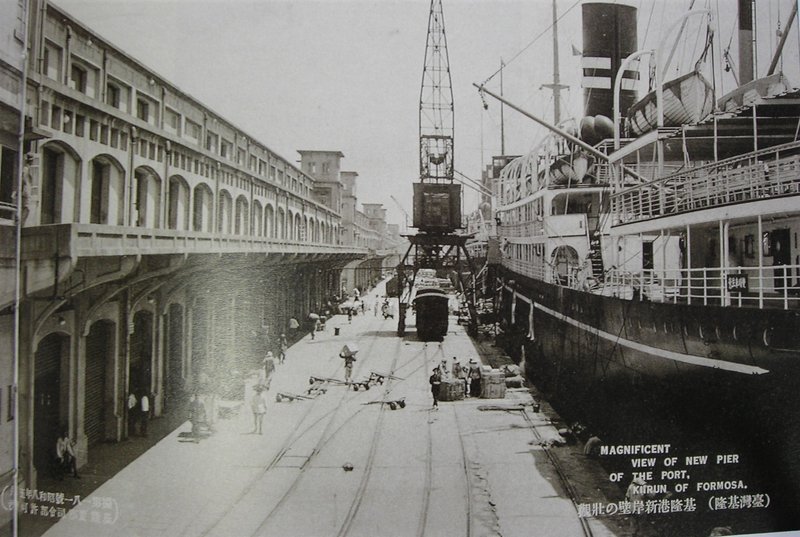

ぼくたちは基隆から乗船すると、夜陰にまぎれてこっそりと出港した。護衛のために、船の両側には日本の戦艦が従っていた。しかも米軍の襲来を避けるために、船は回り道をするように進んだ。

船にいるのは13、4才の子供で、しかも親元を初めて離れるような者ばかりだったが、「いつ死ぬか分からない」という恐れは、出港して間もなく日本への憧れに代わっていた。

ある夜「米軍潜水艦来襲」という知らせがまわってきて、ぼくたちも緊急配備についた。救命胴衣を着け、仲間と互いの遺言を伝え合い、いつでも海に飛び込めるよう準備をした。しかし幸いなことに何事もなく、神戸港に到着した。

ぼくたちの目的地は、東京近郊大和市の高座空C廠(高座海軍工廠)。そこは戦争末期に海軍が新設した飛行機工場で、もっぱら「雷電」という戦闘機を造っていた。

当時、戦局の長期化ですでに人手不足となっていたため、台湾人に目をつけたのである。日台航路は大変危険であったから、「半分は途中で死ぬだろう」と思われ、工廠には4000人しか入れないところを多めに見積もって8000人以上募集したのである。ところが意外にもそのほとんどが無事に到着したので、高座はすぐ満員になってしまった。そこでぼくたちはすぐバラバラにされて、ある者は名古屋、ある者は長崎や広島へと分けられた。ぼくは横須賀航空技術廠へ行かされたが、半年後に高座へ戻された。

1)少年工の募集は、昭和17年10月から、台湾総督府を通じて全島に行われた。小学校(高等科含む)卒は3年勤務で工業学校、中学卒は2年勤務で高等工業学校の卒業同等の学歴を与えることが、条件の一つ。ただし、宣伝役となった教師によって、セリフには多少のちがいがあったようだ。

2)航路も内地の情勢も危険だったことから、たいていの親が反対したという。医師の言葉から「貧しい家の子が応募するもの」と一部に思われていた様子がうかがえる。実際は、学力面でも選抜されたので少年にとっては大変名誉なことだった。見送り時に、地元民が道の両側に立って小旗をふったり、市長があいさつを述べたこともあったという。

いただいたサポートは、記事取材や資料購入の費用に充て、より良い記事の作成に使わせていただきます。