編集者とは「書き続けられなかった人間」だ。(早見和真『小説王』を読んで)/書かないよりは、まし。14

「書評とは何か」ということを、ここ数日考えていた。

こちらのnoteにも書いたように、1か月ほど前から「企画でメシを食っていく(企画メシ)」という講座に通っている。

そこで「編集」の講師として来てくださった、朝日出版社の綾女欣伸さんが出した課題が「書評」だったからだ。

新聞の書評で取り上げられている本を読み、元の書評とは違う切り口で書く、かなり手強い課題。正直、評価はボロボロだった。

ただ、そのことと、僕が選んだ本の価値には関係がない。

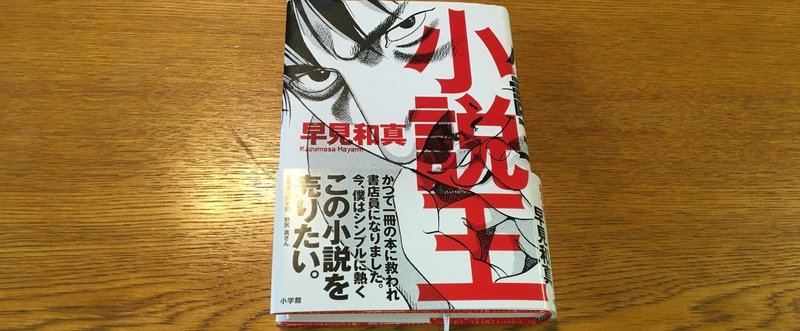

僕は、かつて仕事をしたこともある作家、早見和真くんの『小説王』を題材にした(ちなみにこちらが毎日新聞掲載の元の書評だ)。

業界の人はもちろん、内輪の傑作にとどまらず、もっともっと広く読まれてほしい小説。

課題が発表されてから、元の書評にはない、僕ではないと書けないことを探していた。

いきついたのは、「当事者」感。

「小説」を編集したことはないけれど、著者、そして作品と向き合う「編集者」として、以下のような文章を書いた。

++

「編集者」とは何か?

入社一年目の新人が口にするような疑問を、今も、ときおり考える。

テーマを提示する。

原稿を読む。

感想を言う。

(本書に登場する編集者、小柳俊太郎のように、「おもしろかったです。でも……」と続けながら)

調べる。

励ます。

飲む。

喧嘩する。

どんな大事な人よりも、時間を捧げる。

手垢のついた言葉で言えば、「二人三脚」。

けれど、最後まで戦うのは、作家だけだ。

編集者とは「書き続けられなかった人間」だ。

作家を目指していたかどうかは、関係ない。

「書き続ける」ことを選ばなかった僕らには、自分の才能と毎日向き合う苦しみも、脱稿の快感で身が震える喜びも、一生、感じることはできない。

「この作品のためなら死ねますよって、せめてウソをついてほしい」

俊太郎の幼なじみの作家、吉田豊隆は言う。

編集者が作家を孤独な戦場に送り込むかわりに、一緒に戦う姿勢を求める。

二人が始めた戦いは、過酷な出版業界の現状を反映して、艱難辛苦の連続だ。名前だけでは売れない作家、豊隆に与えられた最後のチャンス。

「父親殺し」という切り札のテーマで執筆を決め、勝負の二百枚を書き終えた矢先、掲載誌がまさかの休刊に。

どうにか続きを書かせてやってほしい。

本を持つ手に、自然と力が入る。

わかった。

編集者とは「作家にとっての、盾と剣」だ。

作品のためなら、あらゆる敵や困難から作家を守る。

それを必要とする読者に届けるため、邪魔なものはすべて切り払う。

ときには作家自身にも言葉の刃を向け、絶えず刺激し続ける。

僕らは「武器」として、いつも、ともにいる。

書くのは、一人だけど、独りじゃない。

豊隆と俊太郎が、この出版界でどう戦ったのか。

彼らの小説のタイトル『エピローグ』のように、それが最後の戦いになってしまうのか。

結末を、その眼でたしかめてほしい。

この物語を読めば、きっとあなたも戦える。

作家でもなく、編集者でもなかったとしても。

++

冒頭の疑問に戻る。

「書評とは何か」

講義が終わり、綾女さんの言葉を振り返り、答えに多少の変化はある。

ただ、あえて、その疑問をずらす(そういう書き方を、綾女さんはすごく嫌がるだろうなと思いつつ…)。

「自分が書きたい書評とは、何なのか」と。

僕が書きたい「書評(人はそれを書評と呼ばないかもしれないけど)」は、「号外」のようなものだ。

今、どうしてもこの本について、伝えたい。

自分にとって、それは声を大にして、他の人にも知ってほしいことだから。

もしかしたら、他の人にとって、その本は「ニュース」とは思えないかもしれない。

でも、僕にとって『小説王』はたしかに「ニュース」、それも希望を運ぶような「ニュース」な一冊だったのだ。

この本を読めば、小説の、作家の、そして編集者の見方が変わる。

僕らが、正しく、根気強く戦っている(あるいは、戦うべきである)ことを知ってもらえる。

「書き続けられなかった人間」である僕には、こんな物語は作れなくて、だからこそ、この本の存在を知ってもらうために、こうして手を動かすことくらいしかできないのだけど。

本が好きで、本に救われ、本をまだまだ見捨てていない人は、すべてこの物語の「当事者」だと思う。

一人にでも多く、この「号外」が届いてほしい。

今のところ、全ノート無料にしていますが、「おひねり」いただけると励みになります!