どこで働くかが問題じゃない、どう働くが重要なんだ#トリジョブ

トリニータマーケティングとAscendersが主催する「新時代のキャリアデザイン」というイベントの参加しました。

このイベントは、コロナの影響で今後のキャリアや就活に悩んでいる学生をサポートしてくれるイベントになっています。

\オンラインイベント開催決定🔥/

— Ascenders Inc (@ascenderspj) April 9, 2020

トリニータマーケティング×Ascenders

でキャリアイベントを緊急開催👍

✅学生・就活生対象でキャリアデザインについて考えます🙆♂️

元人材会社社長・現Jクラブ経営幹部が熱く語る90分

気になる詳細はこちら⏬ #トリジョブ pic.twitter.com/jY2q1zweTk

今回は、このイベントに参加して学んだことや皆さんにも知っておいてもらいたいことを書いていきたいと思います。

このイベントで登壇された方は

大分トリニータ経営改革室長の神村昌志さんです。

神村さんは、大手人材会社JAC Recruitment など2社を上場に導いた経験もあります。そんな神村さんに「キャリアデザイン」についてお話頂きました。

キャリアデザインの基礎

まずは、キャリアデザインの基礎について。

就活をしていく中で、自己分析や適性検査、志望動機などの準備をすると思います。しかし、その準備には思わぬ落とし穴があるのです。

それは何か、5つ紹介します。

就活で陥りやすい5つのワナ

①「自己分析テスト・適性検査」による自分へのラベル貼り

自己分析や適性テストは、多くの企業を受ける中で何度も同じ作業を繰り返し、練習をすると思います。しかし、その準備が「どこで働くか」だけを考え始めるワナなのです。「自分はこういう人間なんだ」、「自分の性格はこうだからこういう企業しか向いていない」、こういう考えになればなるほど自分の可能性を狭めることになるのです。

なので、もちろん準備は大切ですが「自分」を決めつけないことがここでは重要だと感じました。

②「無理やり作る志望動機」で自分を失う

多くの会社を受けるにあたって、志望動機を会社によって変える。

この「志望動機」によって、自分を見失ってしまう可能性があるのです。

③「繰り返し」による思い込み

例えば、「営業がやりたい」。

これを何社も何社も繰り返すことによって、自分は営業しかやりたくないという思考になってしまいます。もしかしたら、もっと自分のやりたい仕事があるのかもしれない。自分の可能性を縮めることに繋がってしまうのです。

④「内定」がゴールになってしまう「宝探し」

就活をしていく上で、自分のぴったりな会社を追い求め、「内定」をゴールとして進めてしまう人が多いのです。そうして「内定」だけを追い求めることで、いざ会社に入ると自分の思ってたのとは違うという「ギャップ」が生まれてしまい、働きたくないとなってしまいます。現実、3年以内の離職率は約30%。「内定」は一つのプロセスに過ぎないのです。

⑤マニュアル化された「意味のない」質問

面接で聞かれる、「最後に質問はありますか?」

これに答えるべき質問は何なのか?この考え方が陥りやすいワナです。

「会社を色で例えるなら?」これで自分のキャリアに影響するのか。

「意味のない質問はしない」ということ。

この5つで何が言いたいのかというと本質を考えて欲しいということ。

企業に合わせたESの書き方、志望動機の作り方をたくさん学んでも、それは内定取るためにはいいかもしれないが、本質的なことではないということです。

つまり、どこで働くかではなく、どう働くのかが重要ということ。

就活の期間は、内定という宝探しではなく、自身の働き方、生き様を考える期間なのです。

では、どうしたら就活を価値ある時間にできるのか。

5つのヒントを紹介します。

就活を価値ある時間にするための5つのヒント

①2050年を想像する

2008年にリーマンショックがありましたが、現在のコロナショックではそれを上回る経済危機と言われています。2008年の時、誰が今の現状を予想したでしょうか?未来は、今のコロナ以上の事態が発生する可能性もあります。その時、何をしてどうやって働いていればよいのか。実際に今、倒産や破綻の危機に陥る企業が多数存在します。今は学生だからいいかもしれませんが、2050年には仕事を持ち、自分の家族がいるかもしれません。その時に仕事がなくなった、新しい仕事が見つからないでは済まされないです。「人口減少・高齢化・外国人増加」など

の社会変化を理解し、未来を俯瞰して見ることが大切なのです。

②「誰のために」「何のために」働くかを考える

自分のためだけに働くのか、家族のために働くのか、社会貢献のために働くのか。自分はどんなことを目的に働くかを考えておくべきです。人によって人生で大切にしたいものは違うと思いますが、自分にとって何が人生の軸となるのか考えなければいけないと感じました。

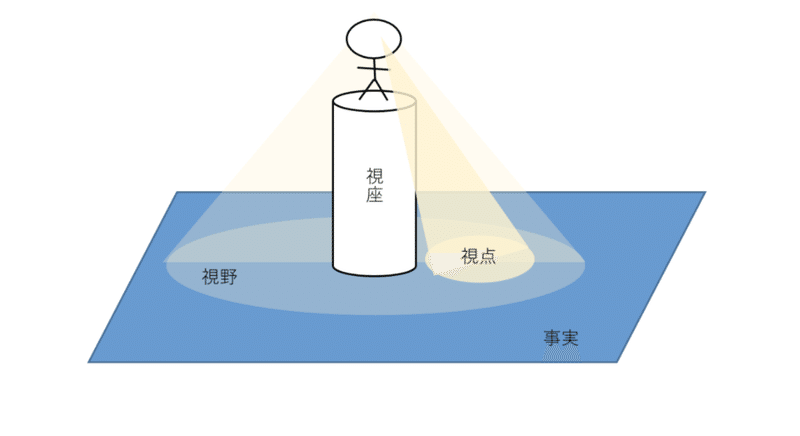

③「視野」を広く、「視点」を複数にし、「視座を上げる」

視野→持っている視座全てから眺められる事実の範囲のことで事実を広く捉えることが重要

視点→一つのことを複数の点から色んな角度から見ることが重要

視座→事実を眺めるときにどのような立場・役割で眺めるかであり、色んな高さから事実を見ることが重要

この内、一つでも欠けていれば自分が見ている世界は狭くなります。

就活をしている中で、どれだけ多くの職種から今希望している職種が選ばれたのかを考えてみてください。それが少なければ少ないほど見ている世界が狭くなります。もしかすると、自分もスポーツの領域以上にやりたいことが見つかるかも。

神村さんも想定外の人生を送っていると仰っていました。

④「Must」「Want」について考える

自分が何をしなければいけないのか、何がしたいのか。

これを考えているだけで、今何をすべきなのか整理できると思います。

Must、Want 加えてさらにCanもあるといい。

ただ、学生の内から社会人の基準を満たすCanを作ることは難しい。

なぜなら、学生の中の「出来る」は社会で通用しない可能性があるから。

なのでまずはMust、Wantを考えるべし!

⑤「表現・語彙力」「脳みそ体力」「傾聴力」

自分の感情や語彙力によって感情を豊かにすることで、表現できる大きさ・数は変わります。特に日本人は、語彙力がある方なので鍛えれば鍛えるほど表現も変わっていきます。アメリカ人が苦手なのは語彙力とのこと。

なぜなのか。I’m happy→どれくらい?→veryしかつけられない

このように、言葉の表現に限界があります。それに比べ、日本人はたくさんの言葉を使うことが出来るのです。

脳みそ体力は、いかに長い時間集中することができるのか。

傾聴力は、相手の話に耳を傾け、相手が話したいことを引き出したり、相手の考えていることを理解することが重要です。

これら、3つの力を養うことで社会に必要とされる人材に近づくのだと思います。

では、次にキャリアデザインの応用として、スポーツ業界に当てはめるとどうなのか…

書きたいところですが、大変長くなってしまうので今回はここまで。

もし、書いて欲しいとの声があれば書きたいと思います。

神村さんから教えてもらったことをまとめると・・・

・どこで働くが問題じゃない。どう働くかが重要なんだ

・就活を「会社選びの時間」ではなく「生き方を考える」時間にする。

最後に

このnoteから、少しでもいいのでキャリアについて見つめ直すきっかけにまれば嬉しいです。

このnoteを見て参考にしてもらうのもいいですが、実際に参加して、神村さんとお話をしてみてください!

Jリーグクラブのトップで経営者としても一流の方とお話できることはなかなかできないことです。オンラインだからこそ少人数で話ができます。

さらに質疑応答を一人一人取ってくださり、自分の悩みやスポーツ業界

のリアルについてもお話ができます。

次にいつやるのかは分かりません。もしかしたら、最後かもしれません。

ご興味ある方は、22日・23日に残りわずかですが、枠が残っています。

下記からお申し込みできますので、ぜひ参加してみてください!

📝申込フォーム #トリジョブ https://t.co/GyOE802BBX

— Ascenders Inc (@ascenderspj) April 9, 2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?