アルコールの果てに!

十歳から母親と二人で暮らしていた。

それまでは父親も共に暮らしていたのだが、一身上の都合で不可能になった。

母親はそんな環境に適合できず、ズルズルとアル中になった。狂っている僕を育てるには、自分も狂わないとやってられなかったのだろう。

狂うことも厭わない正義。幕末の巨人、吉田松陰の説いた『狂』の教えである。

死にたくなった今日をあしたに先延ばしにしてくれる。それが『中毒』だ。

キマっているあいだは嫌なことだってスッと消える。

筋トレ、仕事、恋愛、趣味、ギャンブルなんかにハマっている人々も中毒なのだ。その中でも薬物によるトリップは簡単な分、始末に悪い。

アルコールは非合法ではないだけで、れっきとしたドラッグである。

というより法の話は何の免罪符にもならない。アルコールも禁酒法の時代は非合法だったし、六十八年前まで合法どころか市販されていた覚せい剤は今所持していると総叩きだ。

今は寛解しているが、僕もアル中だ。

アル中になり初めて学んだが、『寛解』とは「病気の症状がひとまず、なりを潜めている状態」らしい。

薬物中毒は永遠に「全治」しないそうだ。十年間断酒していても、簡単なきっかけで爆発して、人生詰んだりしている事例が沢山ある。

心療内科の先生が言っていたが「アルコールには敵わない。俺はこいつにはもうお手上げだ」という姿勢が破滅から身を救うそうだ。病院の中で終わらすには勿体ない名言である。

たしかに「俺は中毒じゃない!」と吠えている患者が最も危険である。僕の親はそっち側だった。自分は堕ちていない、の一点張りである。

しかし報酬系の物質に弱い脳遺伝でもあるのだろうか。僕の血縁はどうにも中毒にかかりやすいように思う。

「ハマりやすい」という風に考えると、様々な物事の上達もスムーズなので、あながち悪いことばかりでもない。イチローは最強の野球中毒者なだけだ。

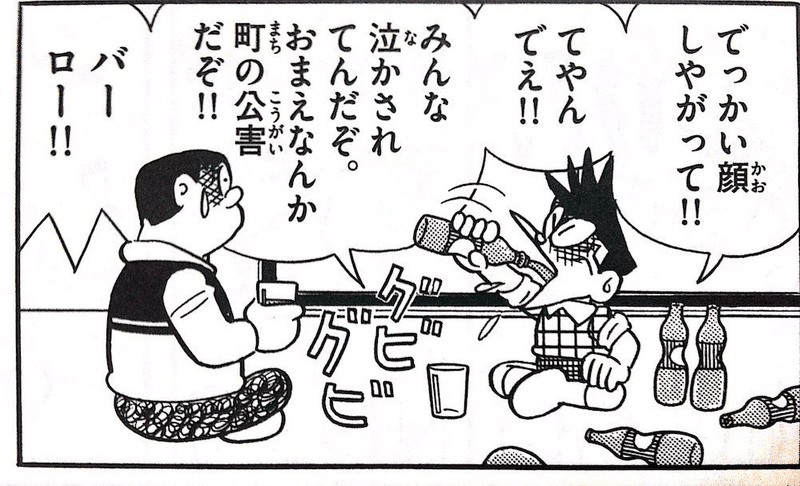

母親はある時期、昼から飲みまくっていた。毛利小五郎ばりに昼から飲んでいた。ここまで浸かると、もはや女の方が弱い気がする。

文化的な側面を酒に求める男と違って、昼にキッチンで計量カップを使ってウイスキーを流し込める女はハマると加速しがちだ。こうなると完全に習慣になっているので、なかなかやめられない。

酒をやめるためには、飲んで得られる報酬よりも、さらに素晴らしい何かを「飲まない」ことによって与えられなければならない。

健康か、体調か、誰かへの愛情か、喉のコンディションか、ライブのクオリティか、生存への希望か、それに近しい何かだと思う。

飲むことと飲まないことは、抽象と具象との闘いになる。抽象を選んで具象や現実を制するためには、やはり一種の狂気が必要である。

親子とは言え、あのひとにとって、僕は普通の人間に見えたんじゃないだろうか。酒飲みというのは今も昔も健常者を異質な存在として捉えている。

酔っ払いが飲んでいないひとに「えー!飲めよー!」と誘ってくるのはそれだ。

シラフがつまんなく見える。飲んでいないやつが馬鹿に見える。くだらない存在にさえ見えてくる。母親にとっての僕は、さぞつまらなかったことだろう。

しかし羨ましくもあった。

アルコールの薬効で心の傷が消えるのもそうだし、そのアナーキーさにも憧れた。「飲んでりゃいい」ってカッコいいではないか。その果てに「青色が黄緑に見えているひと」になれば憧れてしまう。

カート、ジミ、ジャニス、ギャラガー兄弟に後期ビートルズ。それらにもたらされた美意識だが、どうにもサイケな人間はカッコよく見えるのだ。

「親は酒を飲みすぎてこのまま死ぬのではないか」と思っていた。

少年期は酒のことを知らないので怖かったのだ。「知らない」というのは怖いものだ。

同じものを飲み続け、性格や顔つき、発言が変貌していく恐ろしさは、未だよく覚えている。

しっかりと分かってしまった今、恐ろしさはほとんど無い。もちろんヤク中の未来の行き先が明るくなったというわけでもない。

知り合いにもかなりのアル中がいる。櫻井という男で、僕とは付かず離れずの飲み友達だ。

こいつは延々と飲み続けているタイプだ。シラフな状態というのが、ほとんど無い男である。もう味などどうでもよくなっている。

「ストロングゼロのような強烈なドラッグがコンビニでサクサク買えてしまう時代だ」

「アル中共の遺体から国はたっぷりと税金を取っている」が口癖で、なかなか粋な男なのだ。

たしかに人間、簡単に報酬が手に入るうちはなかなかやめられない。

たとえば購入のたび、書類の手続きや捺印が必要になれば、かなりの数の患者が治癒するのではないだろうか。当然そんな世の中になったとしても、トップジャンキーは障壁を乗り越え、飲み続けるはずだ。きっと櫻井はそっち側なのだ。

彼は酒の出てくるボタンを何万回でも押し続ける猿のように、アルコールのために、ごく近い将来死ぬだろう。

でも僕は、どこかでそんなひとに憧れていたのだ。軽蔑しつつも反射的にリスペクトしていた。

「好きな酒を飲み過ぎて死んだわ!」

「嗚呼、やっぱりね!」

なんというさっぱりした会話だろう。

アル中の遺体は病院の霊安室に置かれて、次の日には灰と煙になる。

もはや焼く前の瞬間から、そんなアル中のことなんか誰も憶えてはいない。まわりに迷惑をかけ倒した記録も、酔い狂った日々の記憶も、一緒に焼かれるだけだ。

良かったことも優しかったことも、サッと遮光カーテンが閉まるようにゼロになる。ゼロになって煙突から空に消えていく。ストロングゼロの藻屑となるのだ。

「誰もあんな人間のことなど憶えていない」

そんな風に消えていけばいい。

アル中の果てにあるのは、肝硬変、線路への落下、飲酒運転、街中の喧嘩。

何にせよいつ死んでもおかしくない。

でも人間はそれでいいのではないか。

名前すら無くてもいい。

飲んで飲んで飲みまくって、アルコールですべてがボヤけて、よく燃えて綺麗さっぱり灰になる。そんな「具体」であって何がいけないのか。どうしてひとはアル中であってはいけないのか。偉そうな「人間」でないといけない理由は何なのか。

こんな話をマトモな人間にしてはいけない。

「死にたかったら死ねばいい」と、とても「人間」とは思えない辛辣な言葉が放たれることになる。

そしてそれはきっと今夜もどこかの家庭で放たれているのだ。

音楽を作って歌っています!文章も毎日書きます! サポートしてくれたら嬉しいです! がんばって生きます!