5章:唯一の答えは、悩むこと。

4章では、「ミーティングの作り方」というテーマで、オフラインでのメンバーとのコミュニケーションについて話しました。

次にこの5章では、「運営用SNSの使い方」というテーマで、オンラインでのメンバーとのコミュニケーションの方法についてお話していきます。

前の章から来てくださった方は、3章,4章と肉厚な内容が続いていたと思うので、この章では簡潔にお話していこうと思います。

1. オンラインでは、全てに意図をもつ

まず、オンラインでのコミュニケーションの仕方と言っても、これも大前提、正解はありません。相手と自分、時と場合によって変わるものだと思います。ですがあえて答えを絞り出すとするならば、考え続けることが正解になるでしょう。少しずるいですね。

考え続けるというのは、常に24時間365日、人とのコミュニケーションについて考えろという話ではなくて、コミュニケーションをとる際は、毎回意図を持っておくということです。

オフラインのように、全て即断即決で会話をしないといけないのではなく、オンラインでのコミュニケーションは考える時間があります。

なぜその連絡方法を選んだのか、なぜその言葉を選んだのか、なぜそのタイミングにしたのか。そういった内容をこだわって考えれば、より良い関係性を築けるはずです。

もちろん考えすぎて、自分の行動が極端に遅くなったり、結局連絡取らなくなることは避けたいので、そこはいい塩梅を見つけていきましょう。実践あるのみだと思います。

では実際に僕がどんな風にメンバーとオンラインでコミュニケーションを取っていたのか、どんな意図をもっていたのかなどをシェアしていこうと思います。参考程度に読んでみて下さい。

2. コミュニケーションツールについて

僕がオンラインでのコミュニケーションとして使っていたのは、以下の2つのサービスです。

・LINE

・Slack

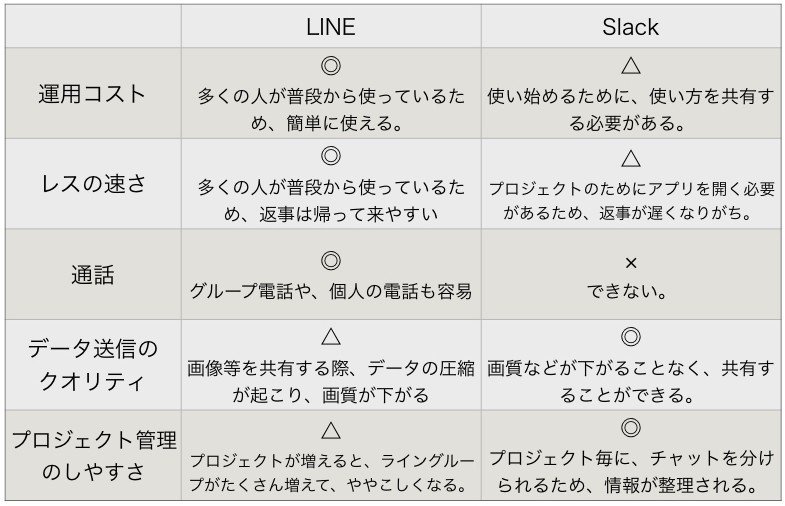

お互いの良さと悪さをまとめると、こんな感じです。

プロジェクトとして、いくつもグループができていく場合は(例えば、人集めグループ、コンテンツグループ、男女比整えようぜグループetc..)Slackを使うことがおすすめです。

リーダーが全てのチャンネルを見ることができる状態にしておいて、それぞれのチャンネルで責任を持っているメンバーが、プロジェクトを進めていく。という理想的な、風通しのいいコミュニケーションが図れます。

使い方については、ぜひこのサイトを参考にしてみてください!

https://businesschatmaster.com/slack-all

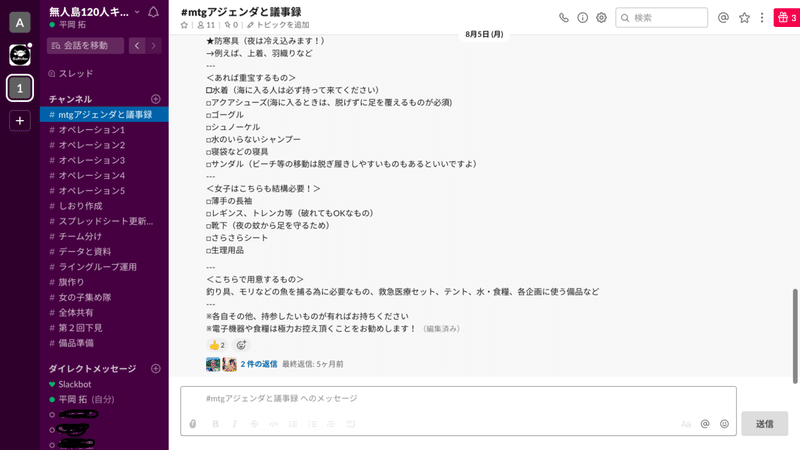

ちなみに実際に僕が使っていたSlackはこんな感じになります。

ですがやはり、Slackの運用コストは高く、Slackをしっかり開けて、Slackで連絡をすることは、メンバーにとって、思っているよりハードルが高いです。ですので、LINEと役割を分けながら、併用していくことが最も理想かもしれません。

僕の場合は、プライベートな連絡などはLINEで行って、プロジェクトに感することは、Slackで行うといった風に、どちらもの長所を活かせるように運用していました。例えば、「今、頼んでることしんどくない?」という連絡はLINEで行って、「人集めの今の課題ってなんやと思う?」という連絡はSlackで行っていました。

3. 全体ラインの使い方

メンバー全体のいるグループラインでの発言は、何でもかんでも話していいと言う訳ではないと思います。この、ツールの使い方をデザインするという思考は、SNSでコミュニケーションをとる上で、とても大切になります。うまく使えていれば、メンバーの士気をあげることができるし、逆に下手に使ってしまうと、メンバーにとって負担になってしまうかもしれません。

まずグループラインをどう認識しておくべきかという話をします。グループラインは、参加している人全員の意識や時間を頂く場所だと認識しましょう。だから、何か発信をする際に考えておくべきことは、この内容はみんなの意識や時間を頂くに値するのか。と言うことです。

例えば、運営メンバーのDくんがラインを開いた時、自分に関係のない話で、グループラインの通知が60件とかになっていたら、よっぽど主体的な人でなければ、読もうと思えないはずです。そうすれば、「自分は置いていかれている。自分がいなくても勝手に進んでいる。」という認識にりかねません。そしてmtgが始まってから、ラインを読めていないことに引け目を感じてしまい、どんどんその人の主体性は薄れていってしまいます。

これを避けるために僕は、「この内容ならみんなが見てくれる場所で話した方がいい。」と言うテーマだけ全体のグループラインで話すようにしていました。それ以外の会話は基本的に個人での連絡か、別途グループを作成して、行っていました。

例えば、「新しくメンバーが増えてくれたああ!」「めっちゃ素敵な参加者さんが申し込んでくれた!」という内容は全体のグループに上げていました。そうすると、みんなが反応をくれて、一体感を感じることができ、モチベーションも上がっていたと思います。

一方、「コンテンツのここの時間どうなってる?」とかは全体のグループにはあげませんでした。それは、コンテンツの担当をしてくれている人たちのいるグループに投げていました。といった感じです。

あるいは自分ではなく、メンバーが、個人で話してほしいようなことを、全体に投げた場合、「それグループ作るし、そこで話そう!ありがとう!!」という風に、全体で話が進むことを避けていました。

このようにして、グループラインの使い方をデザインしていくことで、必要のないストレスや負担をかけないですみます。是非、ツールのデザインというところも考えてみてください。

4. 電話とメッセージの使い分け

メンバーとオンラインでコミュニケーションを取る際、もう1つ大切になるのがこの電話です。メッセージだけでのコミュニケーションだけではなく、電話を正しく使えば、良い関係性を作り、プロジェクトをより良いものにすることに大きく貢献してくれます。

僕が電話を使うときは、以下に挙げる3つの目的の内、1つ以上当てはまる時です。

①不安や不満を取り除く

②心に火をつける

③作業の効率化

目的①不安や不満を取り除く

僕はメンバーが元気がないなと感じた時とか、しんどそうだなと感じた時など、相手の心の状態を知りたいと思った時、メッセージではなく、電話をさせてもらいます。不安や不満を共有して取り除くことためです。

もちろん一番は対面がいいですが、スピード命なので、電話を提案することが多かったです。メッセージでは、なかなか相手の心の状態をキャッチすることはできないと思っています。なのでそういったセンシティブな感情をキャッチする際は、必ず電話か、対面で話させてもらうように意識していました。結果、その電話がよかったと、メンバーに言ってもらえたのでよかったのかなと思っています。

目的②心に火をつける

電話をする際の2つ目の目的は、心に火をつけることです。プロジェクトをしっかりと作りきるには、モチベーションを絶やさずに継続することが大切です。ですが、モチベーションはほっておくと弱まります。その時僕は、自分のもっている炎(モチベーション)を移そうとします。あるいは、僕がやる気を失っている時は、他の人に、炎を移してもらおうとします。

この心に火をつける時は、絶対に絶対に電話か対面がいいと思います。これは経験則的な話ですが、本気で想いを伝えたい時、テキストよりも声の方が想いは伝わりやすいです。

目的③作業の効率化

最後にこれも大切なのが、作業の効率化という目的です。お客様がいるプロジェクトの場合、即時対応が基本になります。その際、メッセージで連絡を待っていては、お客様への対応が遅くなり失礼になることがあります。

すぐに確認をしたいことがある場合や、お願いしたいことがある場合、電話をさせてもらいましょう。また、何かを議論する場合も、メッセージで2,3日かけてゆっくりだらだらするくらいなら、時間を決めて、電話で行った方が効率的で、熱量をもって望めるでしょう。このように、即対応したいことがある場合や、スムーズに進めたいことがある場合は、電話のほうが確実に早いです。

5.次章へ

いかがだったでしょうか。オンラインでのコミュニケーションは、対面とは異なり、受け取れる情報、与えられる情報が減ってしまいます。それを踏まえて、適切な方法でメンバーと関わっていく意識が必要です。

次の6章(120人を集めた方法)では、いよいよ、イベントを作る上で最難関だと言われている、集客の方法について、話していきます。

ど素人たちがどのようにして、大学生(19,800円+渡船代2000円)と社会人(27,800円+渡船代2000円)のチケットを120枚も売ることができたのか。

我々の努力の結晶を惜しみなくお伝えします。

是非読んでいってください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?