教育活動を両面から見る☆

いつもありがとうございます。

昼休みに2年2組の子どもたちが「タクト先生、ドッジボールしよー!」と誘ってきたので、本気投げをして完膚なきまでに叩きのめした、学校事務職員のタクトです。 #スポーツは小学生相手でも基本的に本気でやる #めげずに「また明日勝負しよー!」と言ってくる子供たち最高

今日は学校事務の本を読んでて気になり、文科省のホームページでググッてみたことについてです。

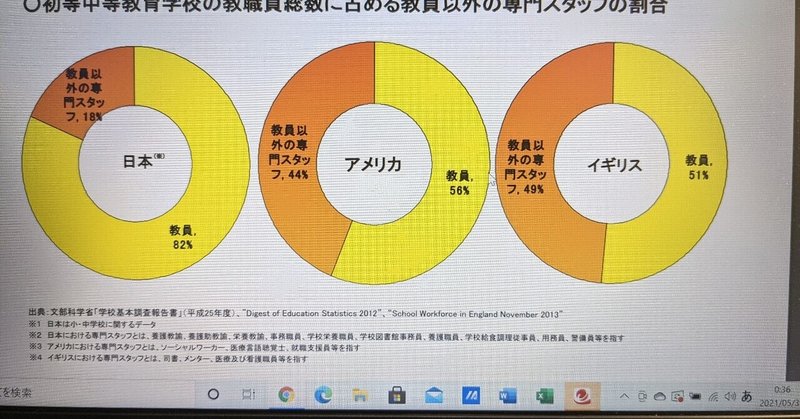

小中学校における教員以外の専門スタッフの割合。

日本の約2割に対して、米国・英国は、4割以上。

もちろん学校運営や、そもそも学校の在り方自体が日本とは違うから、単純に同じモノサシで測れる数字じゃないとは思います。

ただ、この数字は事実として、教員の割合が高い(専門スタッフの割合が低い)ということは、逆に言うと、日本の学校では、本来、子どもと向き合う仕事に時間を使いたい・使うべき先生たちが、そうではない(専門スタッフがやるべきかもしれない)あらゆる業務を担ってくれてる現れの一つと言える気もします。

し、これだけ割合の差があると、学校文化として、どうしても学校運営をまずは教員で何とかしようという意識が強くなっちゃうだろうし、教員以外の職員と上手に連携していく雰囲気が他国に比べて育ちにくい環境にはあるとは思いました。(こんだけ差があれば仕方ない。し、誰も悪くないです。)

授業が上手くいってないときに、教員の力量不足だけなんてはずが絶対になくて、家庭科のミシンの調子が悪いまま授業が始まってしまったのかもしれないし、図書をしまう棚が不足してて教室が荒れちゃうのかもしれない。

教育活動を見るときには、直で子どもと接する教員が担う「直接的教育活動」と、その他の職員が担う「間接的教育活動」の両面から見る必要が絶対にあって、一方からのアプローチだけで解決しようとするのは余りにももったいない気がします。

学校事務職員としてそこの取りこぼしを少しでも防げるようにしていきたい。

そして、もう退職しちゃった(大好きな)大先輩が飲み会で仕事のグチを言い出したときに、事務処理のことなんかじゃなく、「理科室の鍵の管理ができてねーんだよー。」とか毎回“学校運営”のことを話してくれてたのを思い出しました(笑)

自分が凄いなぁと思う学校事務職員の先輩たちはみんな学校(教育活動)を“外側”からも見ていたし、ちゃんと学校の“中”にも入っていっていました。

事務処理が苦手すぎて時々いっぱいいっぱいになるけど、その意識だけは忘れずに。

学校の中と外を誰よりも早く移動できる学校事務職員に僕もなりたいと思います。

☆

最後まで読んでいただきありがとうございました。

未来を創るのは今の子どもたち。

明るく楽しい未来のために、明るく楽しい学校を創る。

明るく楽しい学校の未来を拓く人になる、学校事務職員、村松拓人。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?