人目があると頑張れる?頑張れない? #研究コラムVol.7

他者の存在と才能発揮

株式会社TALENTのTalent Research Center (TRC) では、才能を「動機づけられた、自分が価値があると認めている行動や思考」と定義して、才能発揮のメカニズムや条件を研究しています。これまでの研究コラムでは、上記の定義を心理学をはじめとした関連領域の学説や実証研究と結びつけながら、欲求や動機づけ、学習といったテーマについて取り上げてきました。

「動機づけ」や「価値」という概念を考えるにあたり、他者や社会の存在は無視できないものと考えられます。ビジネスの場面でもお客さまや社会への貢献は、会社が提供する価値や、個々のワーカーが実感する働く意義と密に関連しています。仕事以外の場面でも、家族や友人に頼りにされたときなど、大切な誰かのためになら頑張れるということがあるのではないでしょうか。

今回の研究コラムでは、こうした「自分以外の他者の存在」に焦点を当て、これまで取り上げてきた欲求や動機づけ、学習との関連を探りながら、才能発揮との接続を考えていきたいと思います。

パフォーマンスに影響する他者の存在

一口で「他者」と言っても、どのような関係なのか(親子?上司部下?恋人同士?)とか、どのくらい強い関係なのかによって、さまざまな形がイメージされるかと思います。こうした関係性の種類や強弱を考慮に入れた研究は、主に社会心理学と呼ばれる分野で盛んに行われています。しかし今回は、関係性の内実を議論する前に、最もシンプルな「単に他の人間が近くにいる状況」で、人の状態やパフォーマンスがどう変わるのかを見ていきましょう。

社会心理学は、個人が他者や社会からどのような影響を受けているのかを主なターゲットとする分野です。この分野の古典的な概念に「社会的促進」と呼ばれるものがあります(末永・安藤・大島,1981など)。これは、同じ作業を一緒に行なっている人や観衆など、他者が存在することによって、個人の取り組む作業のパフォーマンスが促進される現象のことです。自室よりも人目のあるカフェや図書館のほうが勉強が捗ったり、観客がいるときのほうが好タイムを出せるアスリートがいたりすることが、この現象の具体例です。

一方、社会的促進とは反対に、他の人がいるときのほうが一人のときと比べてパフォーマンスが落ちるという場合もあります。カフェや図書館だといくら静かでも他の人が気になって勉強に集中できなかったり、聴衆のいるプレゼンだと緊張してうまく話せなかったりした経験はないでしょうか。こうした現象は、社会的促進に対して「社会的抑制」と呼ばれています。

どちらの現象も、自分以外の他者が近くにいる場合の反応を指しています。どのような他者が近くにいるか(関係の種類や強さ)を分けた研究も行われているのですが、「他者の単なる存在が個人の行動に与える影響」という大元の問題意識を重視し(末永ら,1981など)、ここでは他者との関係性や強さはいったん問わずに掘り下げていきます。

共通のメカニズムを紐解く「動因説」

社会的促進と社会的抑制は、パフォーマンスの向上 vs. 低下という結果を見ると反対方向に向かう現象ですが、他者の存在がきっかけになっている点では共通しています。社会心理学ではこの共通点に注目し、両現象のメカニズムを共通の枠組みで説明する試みがなされてきました。

その嚆矢であり、現在の研究にも大きな影響を及ぼしているのが、アメリカの心理学者ロバート・ボレスワフ・ザイアンスが約60年前に発表した「動因説」です(Zajonc, 1965) 。この理論では、他者の存在がパフォーマンスの向上 / 低下どちらも引き起こし得ることを、「覚醒水準」と「動因」という概念を用いて説明しています。

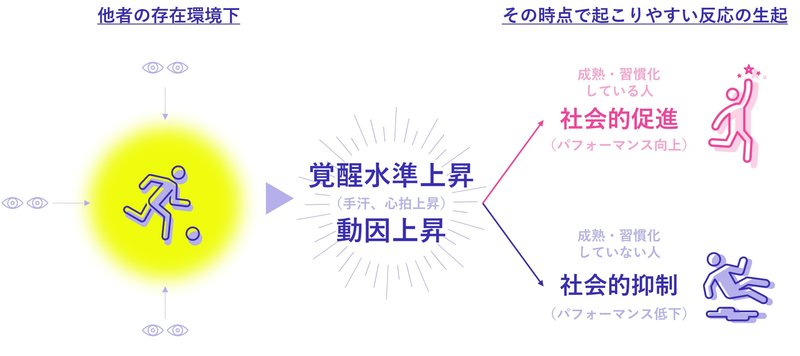

動因説によれば、まず、他の人がいるな!と他者の存在を認識した人間では、覚醒水準と動因が上昇します。覚醒水準が高くなると、心拍が速くなったり、手のひらに汗をかいたりと、いわゆる緊張・興奮の度合いが高い状態になります。また、動因は、何かの行動を起こそうとする、欲求に近いものです(研究コラムVol.1参照)。

そしてここが画期的なポイントなのですが、覚醒水準と動因が高まると、その時点で起こりやすい反応が引き起こされるとザイアンスは指摘しています。もう少し説明します。ある行動(たとえば勉強や競技)をしようとしている人にとって「起こりやすい反応」というのは、それに熟練していたり、慣れていたりするかどうかに左右されます。熟練したアスリートや、普段から勉強する習慣がついている人にとっては、競技で高いパフォーマンスを発揮したり、勉強に集中したりすることが「起こりやすい」状態、いわば当たり前の状態となります。一方、練習が不十分な競技者や、普段はあまり勉強しない人にとっては、競技で失敗したり、勉強に集中できなかったりすることが「起こりやすい」状態となります。

動因説では、他者の存在による覚醒水準と動因の上昇は、その人にとって起こりやすい状態を引き起こし、その状態がパフォーマンスの高い方向のものであれば社会的促進、反対にパフォーマンスの低い方向のものであれば社会的抑制になると整理しています。他者の存在自体はポジティブでもネガティブでもない中立なこととして捉えられていますが、行為者の状態(熟練 or 非熟練 / 習慣あり / なし)によってパフォーマンスが変わるということになります。誤解を恐れずにまとめると、「素」や「実力」が出ると言えるのかもしれません。

※請園(2016)をもとに筆者作成

動因説のその先へ

ザイアンスの動因説は、一見すると反対に思える社会的促進 / 抑制を共通の枠組みでシンプルに説明したこともあり、現在に至るまで多くの研究者に参照されています。実際に他者の存在が覚醒水準を高め、パフォーマンスに影響が及んでいることも、さまざまな生理指標を用いた実験で検証されています(大平・丹治,1992など)。

しかし、それだけでは説明しきれない部分も後世の研究で指摘されるようになり、動因説を発展させる形で提案された学説もあります。ここでは2つをご紹介します。

マイナス評価がこわい「自己呈示説」

ひとつは、「評価懸念」を取り入れた「自己呈示説」と呼ばれるものです (Cottrell et al., 1968) 。評価懸念とは、他者からネガティブに評価されることへの不安のことです。この学説では、他者の存在に加え、他者から評価されているという認識から、自己呈示動機(自分を望ましく見せようとする心の働き)が生まれると指摘しています。

自己呈示動機が起こることで覚醒水準が高まり、その結果として動因説と同様にその時点で起こりやすい反応が生じるとしています。動因説に、「評価されている」という状況認識を追加した学説といえるでしょう。練習問題よりもテストのほうが、あるいはバンド練習よりもライブのほうが、よい結果を出さなくてはと意識されて緊張する(覚醒水準が高まる)という経験は誰しもあるのではないでしょうか。

人がいると気が散る「注意葛藤説」

もうひとつは「注意葛藤説」と呼ばれているものです(Sanders, 1981) 。この学説では、覚醒水準や動因を高める要因として、2種類の注意が反対方向に作用していることを挙げています。人間が何かに取り組むときには、当然取り組む対象となる課題(勉強や競技など)に注意が向きます。このときに自分以外の他者が存在すると、その他者の方にも多かれ少なかれ注意が向けられます。課題に向かう注意と他者に向かう注意(課題から離れる注意)の間で葛藤が生じることで、覚醒水準が高まるというのが注意葛藤説の概略です。

この学説のユニークなところは、課題に向かう注意と他者に向かう注意のどちらが優勢かによって、社会的促進と抑制のどちらが起こるかが分かれると指摘している点です。課題に向かう注意が強ければ促進に、他者に向かう注意の配分が大きければ抑制になるというわけです。

このように、動因説に立脚し、乗り越えようとする試みとともに、社会的促進 / 抑制のメカニズムをより精緻に説明する理論の構築が目指されています。

答えよりも考える材料を手に入れる

ここまで社会的促進 / 抑制について、ザイアンスの動因説を起点に3つの学説を紹介してきましたが、世の中の同様の現象を網羅的にカバーできる理論の構築にはいまだ至っていません。他者との関係の種類や強さに加え、個人の性格特性との関連など、さまざまな要素が入り込む余地がまだまだあることもその理由のひとつでしょう。

しかし、クリアカットに現象を説明できる理論がなかったとしても、パフォーマンスと他者の存在との関連について、考える材料が得られるのは有意義なことではないでしょうか。冒頭で述べたように、才能の発揮においては他者の存在が無視できない要因です。また、本稿の読者には自ら才能を発揮したいと望む方もいれば、他者の才能発揮を支援したいという方もいらっしゃるかと思います。

社会心理学をはじめとする人間同士の関係性に関する学術的な蓄積は、才能発揮のための答えを与えてくれるものというよりは、才能発揮のやり方を私たちが主体的に考えていくための切り口や材料をもたらすものして捉えていけるとよいのではないでしょうか。

研究コラムのコラム(こぼれ話)

動因説を提唱したザイアンスはポーランド生まれの研究者で、英語では Zajonc と表記します。マーケティングなどの文脈でも取り上げられる「単純接触効果」(繰り返し見聞きしたものには好ましい印象を抱きやすい効果)の提唱も彼の業績で、社会心理学史上に残る研究者です。このようなビッグネームですから、心理学専攻の大学生なら「ザイアンス」という名前はよく聞くのですが、Zajonc という英語表記はなじみが薄く、「ざじょんく…?」と読む学生がしばしば現れます(筆者もそのひとりでした)。この現象は国内のどこの大学でも共通のようで、音楽を嗜む心理学者同士で「ざじょんくす」というバンドが結成されたこともあったそうです。

文献

大平 英樹・丹治 哲雄(1992).社会的促進における媒介要因としての生理的覚醒水準 心理学研究,62(6),369-372.

末永 俊郎・安藤 清志・大島 尚(1981).社会的促進の研究――歴史・現状・展望―― 心理学評論,24(4),423-457.

請園 正敏 (2016). 社会的促進及び抑制の発生機序の解明と理論構築―Zajonc 動因説を越えて― 明治学院大学大学院心理学科博士論文

Cottrell, N. B., Wack, D. L., Sekerak, G. J., & Rittle, R. H. (1968). Social facilitation of dominant responses by the presence of an audience and the mere presence of others. Journal of personality and social psychology, 9(3), 245.

Sanders, G. S. (1981). Driven by distraction: An integrative review of social facilitation theory and research. Journal of Experimental Social Psychology, 17(3), 227-251.

Zajonc, R. B. (1965). Social Facilitation: A solution is suggested for an old unresolved social psychological problem. Science, 149(3681), 269-274.

▼この記事を書いた人

TRC Researcher 江川 伊織

山形県酒田市出身。東京大学大学院にて性格心理学を専攻し、完全主義の認知特性を研究。2017年に科学教育・人材開発等を事業とするベンチャー企業に入社し、若手研究者のキャリア開発や、研究開発人材の採用支援、心理学の知見を活かした事業開発等を経験。2021年10月HR Tech企業にデータマネジメント第1号社員として入社。

現在は採用管理システムのデータ分析や各種リサーチを手掛けつつ、個人事業として調査設計やライティング等も行なう。

「働く」という人間の営みにデータや学術研究の知見を活かしたいと考え、「才能」の切り口から新たな知見の開発・発信を行なうためにTALENTの才能研究に参画。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?