空間感覚とUX

『空間の文化史』でスティーヴン・カーンが使っている「積極的消極空間」という概念が面白い。

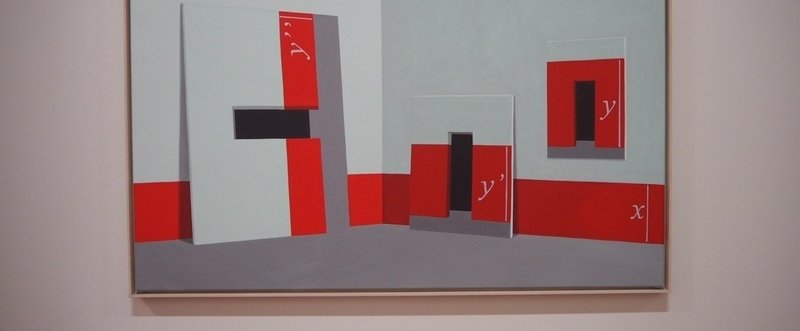

美術評論家は、絵の主要な題材を積極空間、その背景を消極空間と呼ぶ。「積極的消極空間」という意味は、背景自体がひとつの積極的要素であり、どの部分と比べても同じ重要性をもっているということである。

こんな意味でカーンは、背景としての空間の価値をあらためてフォーカスしているのだけれど、この感覚は所謂UXというものを考える上でも大事な感覚だと思う。

空間の些細な違いとそれがUXに与える影響に気づけない人は少なくない。人びとの生活のなかでほとんど意識されない--つまり、背景として消極的にしか存在しない--空間が、実際にはどれほどそこにいる人びとの思考や行動に影響を与えているか。そのことに鈍感な人は、おそらく人びとの体験というものがもつ価値をうまく理解できないのではないかと思う。そんな意味で空間感覚というのは、UXを考える上でのすごく大きなキー要素だと感じている。

体験の背景としての空間

さて、あらためて、ここで空間といってるのは、建築的空間だけを指すのではない。

什器はもちろん、光や音、そこにたまたま置かれた荷物や置き忘れられた飲みかけのグラスやゴミ、あるいはホワイトボードやポストイットに書かれた文字、そして何より空間を性格づける重要なので要素としての人間などを含んでの空間だ。さらに忘れてはいけないのは、それらの時間的な変化、動きも含めての空間である。

その意味での空間をどう認識するか、あるいは、言い方を換えれば、何の背景として空間を捉えるか。体験の背景としての空間、もしくは、体験が生じる環境として空間を見る。そういう見方で空間を見ることができるかどうか。それが人間の体験というものを考慮し、良い方向に設計しなおす際に欠かせない感覚だと思うのだ。

異なる性質をもった空間をみて、使い分けができるかどうか。自分がやりたいことをやるために適した空間を自分の感覚だけでも見つけることができるかという感覚。あるいは、ふと置き忘れられたものが気になってしまったり、いつもと違う配置が落ち着かなかったり、そういう空間感覚は大事だし、その感覚をうまく使って自分のやりたいことに合わせて空間の表情を変えることができたり、物の置き場所を記憶や感情と結びつけることができたり。そういった空間に関する繊細な感覚があるかどうかがUXというものをデザインする人には不可欠なんじゃないかと感じる。

キュビズム的多視点空間

先に時間的な変化も含めて空間ということを書いたが、その意味では、ここで書いてる空間認識は、映画的であるともいえるし、キュビズム的な多視点をもった空間認識なのかもしれない。

カーンの本からまた引用する。

キュビズムが複数の視点を採ることになった理由のひとつに、従来の美術にあった時間の制約を超えられるということがあった。1910年に評論家ロジェ・アラールは、ジャン・メッツァンジェのキュビズムの絵を「時間のうちに据えられたひとつの総合の諸要素」と評した。翌年、メッツァンジェが書く。キュビズムの人々は「対象を前にして、画家は一定の距離を保って動いてはならぬという偏見を粉砕した。(略)彼らはあえて対象のまわりを回った。知性を踏みはずさぬ範囲で、いくつかの連続した面からできている対象を具象的に描くためである。絵はかつて空間を占領したが、今は時間においても君臨している」。

このキュビズムの画家の動きながら空間を捉える視点は、キュビズムが登場した20世紀初頭であれば、優れた芸術家だけのものだったかもしれないが、それから100年間経ったいまではもっと一般的なものになっているのだと思う。複数の時間でのそれぞれの空間の印象を統合して捉える感覚は、様々なメディアからの情報に、様々なデバイスをとおして時間の制約からはほぼ自由に得ることができる現代においては、むしろ当たり前に近いものになっている。

その意味で現代においては、時間も含めて空間的なレイアウトが自在になっている。だからこそ、時間を含めたレイアウトをどう体験に結びつけるかが問われるのだろう。

記憶術の空間

この観点から空間における体験と人間の認識や思考との関係を考えるとき、フランセス・A・イエイツがそのタイトルどおりの本『記憶術』で紹介する、ヨーロッパの記憶術は、参考になると思う。

この術は、記憶の場としてその時代の建築を使い、そこにおくイメージとしてその時代のイメジャリーを用いる都合上、他の技芸同様、古典時代、ゴシック時代、ルネサンス時代といった時代区分をもっている。

ギリシアの詩人シモニデスが創始者とされる記憶術は、記憶の際に実際の建物を使う方法。記憶をする際には、記憶したい事柄を頭で思い浮かべ、それを実際の建築物の様々な「場」にひとつひとつ「イメージ」を置いていく。そして、記憶を呼び起こしたいときには、その建築のなかを再度頭のなかで歩きまわることで1つ1つイメージを思い起こしていく。

いわば空間と頭の中のイメージの関係性を作っておくわけだ。こうした記憶を助かる術が必要だったのは、まだ文字が文化に入りはじめたばかりで、さらにポータブルな書類というものがなかったギリシアの時代の弁論を助けるためだったと言われている。つまり、音声言語の思考空間と物理的な空間の関係であり、ある部分においては空間に各人ごとの特有な文字で記憶の鍵を描いているのだといえる。空間にそれぞれが意味付けをする行為に他ならない。

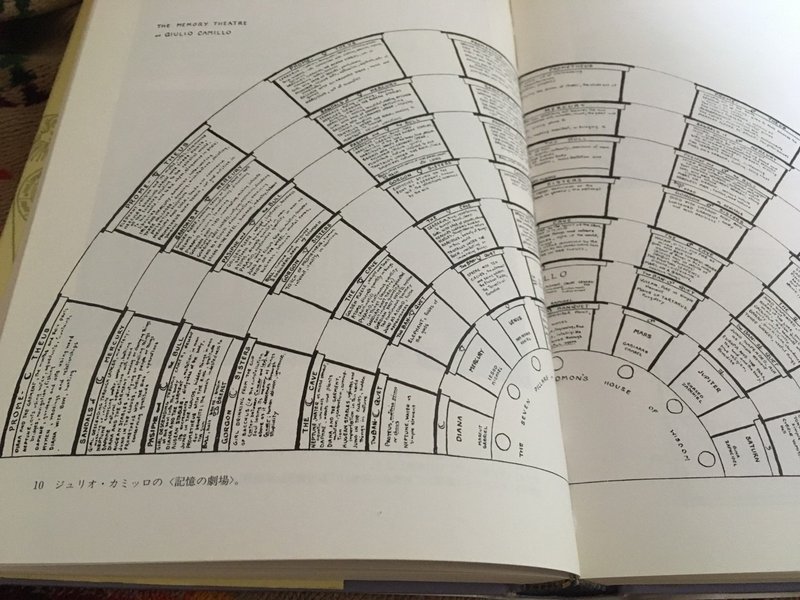

その記憶術が文字が浸透し、少しずつ書物の形が整うなかで、記憶術の役割も変わっていく。ルネサンス期には「自然の秘密から大衆の知識へ」で書いたように、結合術へと変換され、ジュリオ・カミッロによる記憶の劇場や、ジョルダーノ・ブルーノの結合術へと発展。さらに後にはプラハのルドルフ2世のクンストカマーへと展開されるわけだ。

いずれにせよ、これらが想定しているのは、非文字的なメディアである空間による人間精神とのインタラクションである。中世のカテドラルがメディアであるというのと同様で、メディアのなかを歩き回るというインタラクションのなかで、人は何らかの思考ができるよう体験がデザインされていたわけである。

メディア論からUXを見る

空間により人間の体験を変化させることができるというわけだが、逆に人間社会の変化が空間や人間の空間認識を変容させるということもある。カーンが指摘するのは、イタリアルネサンスの芸術家たちを育んだ街フィレンツェの社会と遠近法の関係だ。

サミュエル・エジャトンによれば、遠近法のこの定式化は、当時のフィレンツェという世界全体に対する「目に見える比喩」であった。フィレンツェの政治がメディチ家の権勢の支配下に入ってくる。金融と商業が数学的整合性の必要を増し、複式簿記を採用するなどの合理化が進んでくる。トスカーナ山脈にはオリーブの木が整然と並び、葡萄の木があい平行して植えられ、すべてが集中管理で栽培される。文化のすべての領域で均整と秩序が価値ありとされ、礼儀や服装にもそれが求められる。そうした状況に対する「比喩」が遠近法だったのである。

文字化の始まったギリシアで都市国家が生まれ、整然と並んだ列柱が建物を支え出したのも同じだ。ようするにマクルーハンのメディア論的な領域に関わる話である。メディアと体験の関係は相互に相手のあり方に変化を与える。ゆえにマクルーハンの著作も読まずにUXデザインを語ろうとするのは、とんでもない手抜きだと思う。

本当にちゃんとUXについて考えようとするなら、理論的にはマクルーハンが語るメディアとしてのあらゆる人工物と人間の感覚や思考との関係は抑えておきたいし、日々の生活でもっと空間の隅々まで目が行くような感覚を研ぎ澄ませておきたいものだ。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。