クリスチャン・ボルタンスキー回顧展 Lifetime @国立新美術館

この感じ、知ってる。

国立新美術館で開催中のクリスチャン・ボルタンスキー回顧展「Lifetime」の展示でのメイン一室ともいえる撮影不可の大きな展示空間での作品を観ながら、そう感じた。

それはフランスの大聖堂の地下にあるクリプトの雰囲気そっくりだった。

地下礼拝堂でもあり、地下墓所でもあるクリプト。あのすこし恐怖感を感じるクリプト内部に入ったときの雰囲気に、ボルタンスキーのメイン展示空間の雰囲気はそっくりだと感じた。

そこは死体なき死のイメージの安置所だった。

死体なき死の安置所

それなりの多くの人混み鑑賞しているにも関わらず、なぜか声もなく静まりかえった展示空間は薄暗く、祭壇のような形で並べられたいくつもの見知らぬ人々の顔写真を照らす灯りがぼんやりと会場全体を明るませる。顔写真のそれぞれの下には蓋が締められたり、布をかぶせて中を見えなくした箱が重ねて積まれていて、それが祭壇上のかたまりを作っている。

そうかと思えば、小さな顔写真が側面に貼り付けられた箱がロッカーのように整然と積み重ねられていたりもして、なんとなく納骨堂のような印象も受けた。

新聞や雑誌からのコピーを大きく引き伸ばしたため、解像度が低い図像の状態で何人もの名もなき人々の写真が並べられている。

何がクリプトに似ているかといえば、そこに強く存在するのが死のイメージだからだ。

カテドラル内では普通に写真を撮ってしまう僕も、クリプト内ではシャッターを切ることをいつもためらう。それはたぶん、えもいわれぬ不気味なイメージが写ってしまいそうな怖れを感じてしまうからだ。

だから、今回その展示空間は撮影禁止だったけど、仮に撮影できたとしても、撮影したかわからない。

いや、あの空間が撮影許可されていたら、すべてが台無しになっていた気がする。というのも、その空間がもうひとつ何かに似ているとしたら、それは死体安置所だと思ったくらいだったから。スマホで人がパシャパシャ写真を撮る死体安置所なんて、何かがおかしいだろう。

しかし、そこには死体はない。

その代わりに死んだような写真があるだけだった。

死とイメージ

そもそも今回ボルタンスキー展を観に行こうと思ったのは、「メディアには、死者崇拝という太古の範型が存在する。死者は失った身体を像と交換し、生者たちのあいだにとどまる」と述べるハンス・ベルティンクの『イメージ人類学』を読み終えたばかりだったからだ。

その本のなかで、ベルティンクはこんなことも書いている。

今日では、誰もが認めるだろうが、イメージは生命の仮象に満ちていればいるほど、逆に身体世界の確固とした知覚を脅かし、まさに生命の虚構によって世界に死をもたらすのである。

これは実際、ボルタンスキーの回顧展をみて、あらためてそうだと思った。

とにかく、この展示にはたくさんの人々のイメージを写した写真や映像に満ち溢れている。

ボルタンスキー自身の写真もあれば、彼のアトリエを監視カメラで撮影している映像もある。

彼の友人の家族アルバムもあれば、戦争でなくなった人々の写真や、なんらかの事故や事件で亡くなった(であろう)新聞や雑誌からとられた画像もある。

とにかく人の顔や身体のイメージで展示会場は満たされているのだが、残念ながら、どの写真からも生気は感じられない。

むしろ、クリスマスのオーナメントのように吊るされたドクロやふくろうの形をした物体を光で照らしてできた影絵が壁を動いていくアニメーションのほうがよほど生命感(アニマ)を感じたくらいだ。

イメージはただ観者によって生気を与えられたときにだけ、イメージとなる。この生気の付与行為(アニメーション)によって表象されたイメージはあらためて支持体メディアから切り離される。

と、ベルティンクは書くが、ボルタンスキーが提示する、見知らぬ人々の大量の写真は、そのすべてに生気の付与行為を行うには手にあまりすぎる量だった。

それゆえ生気が付与されない写真は死が忍び寄るのをただただ受け入れていた。結果、機械的にアニメーション化された影絵のほうがよっぽど生気を感じさせることになったのだろう。

抜け殻となった物質から漂う死のイメージ

だが、あの会場で、死のイメージを醸しだしていたのは、大量の写真ばかりではない。

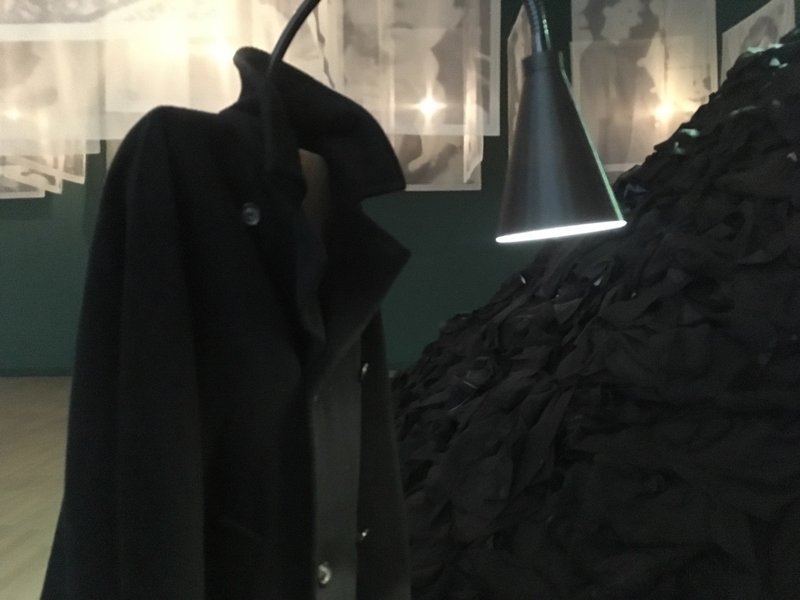

持ち主を失った抜け殻のような大量の衣服も同じように死のイメージを表出させていた。

うず高く積み上げられてできた黒衣の山は、何か大量殺戮の跡を思わせた。

天井からは半透明の布に転写された人々の顔写真は、その抜け殻から抜けでた人々の影さながらだ。

その空間を歩く展覧会の鑑賞者たちは、『神曲』で地獄や煉獄を訪れ、たくさんの死者の影を目にしながら彷徨うダンテのようだと思った。

死のイメージのなかをキョロキョロしながら歩く、団体観光客集団ダンテ。

先の空間がカテドラルの地下のクリプトだとしたら、ここは人がいなくなり空き家になった建物が集まる廃墟化した地域のように思えた。

何年か前に訪れたマルセイユやアヴィニョンといったフランス・プロヴァンスの街のなかにある、廃墟化して人気のいないシーンと静まりかえった一角を思い出させた。

人気のない場所は、犯罪の怖さも感じさせたが、それと同時に生気が失われた死のイメージがそこには漂っていた。

それと同じ死の跡の抜け殻のようなイメージが、大量の衣服で作られた作品や、まるく丸めた布が散らばる後ろで鈴の音がなる映像作品「アニミタス」からは感じられた。

誰のものかわからない死を代理して

持ち主を失った抜け殻のような物質の残存。

ベルティンクは太古の死の代理という機能を失ったとき、イメージは芸術としての機能をもつようになったと書いていたが、ボルタンスキーの作品で提示されるのはひたすら死のイメージであり、あたかも太古のイメージが復活化したかのような錯覚に見舞われる。

しかし、そうではないのだ。

太古のイメージが死者の代理だとすれば、ボルタンスキーの提示するイメージはもはや特定の誰かの代理ではない匿名の人々の死の代理なのだ。

ある意味、大量生産された死の代理である。そこでは死だけが置き去りにされ、人々がみずからの死さえ私有できなくなったさまが描かれているのだといえる。

ふたたびベルティンクから引いてみよう。

美術館は芸術のための場所であるばかりでなく、役目を終えた事物のための場所、また他の時代を表象し、したがって想起の象徴となるような場所でもある。

まさに今回の展覧会は文字通り、こうした「役目を終えた事物のための場所」であるかのようだった。

しかし、そうした役目を終えた事物がボルタンスキーの手によって、死のイメージをそこはかとなく漂わせるという新たな役目を担わされていた。

しかし、全体的にそこにあったその死のイメージはおそろしいというより、きちんと追悼されている死のイメージでもあった。

その意味では、こうした形で死が身近な日常としてあるのは悪くないかもとも思えた。むしろ、現代の社会は死を日常から排除しすぎていて、逆に息苦しくなっているようにも感じられた。

フランス的な……

そういえば、先のクリプトがイタリアやドイツのカテドラルのそれではなく、フランスのカテドラルを想起させたり、廃墟のイメージがマルセイユやアヴィニョンを思い出させたり、パリ生まれの作家であるボルタンスキーはフランス的な作家だと思った。

ネオンの使い方、照明のコードの配線の処理、箱の選び方など、どれもフランスっぽいのだ。

死のイメージは、ボルタンスキーが意図して表現したものだっただろうが、このフランスっぽさは意図ではなく滲みでてしまうものなのだろう。

そういうことを感じとれたのも含めて、なかなか気づきが多く、楽しめた展覧会だった。

東京展は9月2日まで。ぜひ。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。