記憶術全史/桑木野幸司

3つ続けて書評note。

読書欲が全開だ。

さて、全史というには小さな本だ。

300ページ強のなかに、記憶術の全歴史が詰め込んであるかというとそうではない。全史ブームに乗ったのだろうけど、せっかくいい本なのでもったいない。

『記憶術全史』。

そのタイトルのもったいなさを除けば、良い本だ。読みやすいのでほとんど週末土日で読み終えてしまった(風邪でほかに何もできなかったこともあって)。

何より、創造力と記憶(あるいは知)の関係を見直す良いきっかけともなった。

記憶術と古代ギリシア

紀元前8世紀末の吟遊詩人ホメーロスは、『イーリアス』と『オデュッセイア』という有名な叙事詩の作者として知られているが、それらは口承文学であって、書かれた作品ではない。

すでにギリシア文字は生まれていたが、まだ詩などの記述に用いられるものではなかった。

そこからさらに時代が下ったソクラテス(紀元前469年頃-紀元前399年)でさえ、著作は残さず、プラトン(紀元前427年-紀元前347年)が記憶に基づいて、後にソクラテスの言葉としての遺した『弁明』などがあるばかりである。

つまり、文字が記録に使われるようになる以前、文学は書かれるものではなく、歌われ、語られるものだった。

ホメロスが同じ叙事詩を繰り返し吟唱することができ、プラトンがソクラテスの言葉をそのまま記憶し文字に起こすことができたのも、彼らの記憶力が僕らのそれとは比較にならないくらい優れていたからだ。

彼らはどうやって、そんな優れた記憶力をもつことができたのか。

古代ギリシアの人々のこうした優れた記憶力をもたらした秘密が明らかになったのが、ケオスのシモーニデース(紀元前556年頃-紀元前468年)というソクラテスらより前の時代の詩人にまつわる物語を通じてだ。

その物語を要約しよう。

シモーニーデスがある権力者の宴に招かれ、そこで詩を吟じたところ、その詩がその場にいない双子神を賞賛したことに腹を立てた権力者は「報奨金は半額だ、あとの残りはその双子神からもらえ」とはじめの約束を破棄した。がっかりするシモーニーデスのところに使者がきて、入り口にあなたに用があるという2人が来ていると言われて、入り口まで出てみると誰もいない。そのとき、奥の宴の会場の天井が崩れ、シモーニーデス以外の全員が下敷きになって亡くなったという話だ。

記憶術に関係があるのは、このあとだ。

下敷きになって亡くなった者たちは顔もわからないほど、潰れており、家族が遺体を葬ろうにも判別ができない。けれど、シモーニーデスはどこどこにいたのは誰々だ、と、数多くいた宴の出席者の位置を言い当てたのだという。

シモーニーデスは、場所に合わせて、それぞれの人のイメージを記憶していたのだ。

古代の記憶術

ヨーロッパの記憶術はこの伝説を源泉とする。

それは、場所(ロクス)とイメージの組み合わせによって生来の記憶を強化する方法だ。

例えば、教会の側廊に配置された各チャペルごとに、記憶したい内容をあらわすイメージを配置しておくことで、あとで、その中を動き回るさまを頭のなかでイメージすることで、記憶を再生する。

たくさんのことを記憶したければ、こうしたイメージを貯蔵した建物をいくつも持てばよい。

複数のイメージの配置場所がとれるものなら建物に限らない。

庭でもよいし、人間の身体でもよい。

その中を歩き回ったり、目で順に追いかけることでできる複数の地点をもつ場所にイメージを置いていく。

記憶術では、基本的にはテクスト・データを直接扱うことはせず、もっぱらイメージを翻案されたこの種の画像データを脳内で処理してゆくことになる。

(中略)

しかも、単に文字を絵に移し替えればよいのではなく、可能な限り情報を圧縮してゆくのだ。具体例を見てみよう。覚えなくてはならない演説原稿の中に、「王」という概念が出てきたとする。この場合は、どこかの国で実際に王の地位についている具体的な人物よりは、百獣の王ライオンの姿で表したほうが普遍性が高いだろう。王冠でもかぶせておけば、まず間違うことはない。また「戦争」という概念なら、実際の戦争の場面より、むしろその構成物である一振りの剣や一人の兵士の図像で表すことができよう。それぞれ、隠喩と換喩を用いた例だ。

「どんな画像変換の仕方を効果的と見なすかは、人によって違うし、覚えようとする情報によっても変わってくる」のだと、著者はいう。それゆえ「記憶イメージの作成は、非常にパーソナルな作業であり、作った本人にしか意味がわからないケースもある」。

自分にあった場所を選んで、自分にとって覚えやすく思い出しやすい隠喩・換喩的なイメージを用いる。どんな場所が良いか、どういうイメージのほうが覚えやすいかは人それぞれだから、何が合っているかは訓練を通じて個々人が見つけていく必要がある。

本書で、紹介される古代や、ルネサンス期の記憶術師たちもそれぞれ異なる、自分にあった方法を展開していて、それ自体、面白い。

適切な訓練を経れば、生来的な記憶力以上の力が得られているというものが、この本で語られる記憶術である。

記憶と創造性

この記憶術、面白いのは、単に物事を覚えることだけが目的とはならないところだ。

とうぜんながら、記憶なくして創造はない。

創造力を高めたければ、記憶力も同時に高める必要があることは、案外見落としがちだ。

本書が、古代の廃れた記憶術に注目する理由のひとつはそこにあるといえる。

何か新しいテクストを創造したければ、天来の感興がどこかから自然に降って湧いてくるのをただ受動的に待つのではなく、過去の読書体験をもとにして綿密に構築した記憶の情報建築を精査することによって、一種の結合術(アルス・コンビナトリア)を瞬時に駆使し、必要なデータを取り出して組み合わせるのである。

そう。記憶術は、アルス・コンビナトリア、組み合わせ術につながっていく。

現在にも通じる方法として近いのは、KJ法だろう。

生き生きとしたイメージをもった記憶=データの組み合わせが新たな発想を生む。

本書の後半で論じられる16世紀のイタリア・フィレンツェのドミニコ会修道士、アゴスティーノ・デル・リッチョが著した『経験農業論』(1595-98)のなかの「王の庭について」の記述のなかで、たくさんのグロッタをもつ「王の森」に関する構想が興味深い。

著者は「王の森」について、こんな風に書いている。

ここで再度強調しておきたいのは、記憶と創造の密接な関係である。この庭を単なるデータ置き場ととらえるなら、必要なときに装飾イメージを思い出して情報を取り出せばそれですむ。しかしながら、「王の庭」の構成を規定する記憶術的原理が真の力を発揮するのは、既存の情報を拡幅し、データ間の新たな組み合わせを見つけ出す場面、いうなれば知識を創造する現場においてである。「反対」、「類似」、「関連」の概念でゆるやかに、かつテーマ的に連結されたグロッタ群では、そうした知的操作がしやすい環境が整えられていたはずだ。個々のグロッタの装飾がメイン・サブトピックの組み合わせで構成されていた点も、こうした側面にプラスに働いただろう。

グロッタとは「ルネサンス〜バロック期のイタリア庭園で流行した人工洞窟」だ。「内部にはフレスコ画やモザイク画が描かれることが多く、噴水や彫刻、場合によっては自動機械人形などで飾られたりすることもあった」ものだ。

たとえば、16世紀につくられたティヴォリにあるエステ家の別荘ヴィッラ・デステの庭にも、いくつものグロッタがつくられている。

こうした庭の散策が、ルネサンス期においては、創造的な思考を可能にする装置だったのだ。

中世記憶術の泰斗メアリー・カラザースが指摘したように、コンピューターがまだ存在せず、紙もそれなりに貴重だった時代、何かクリエイティヴな知的活動をしようとすれば、情報を集め、思考を組み上げてゆくための共通のベースのようなものを、精神のなかにしっかりと吸える必要があった。その種の仮想ベースを提供したのが記憶術で用いられるロクスであり、そのロクスはまたトポスとしても機能して、テーマごとに情報を蒐集・分類するツールにもなった。

こうした創造性につながるところで、古代の記憶術はルネサンス期に再生したのである。

『神曲』は記憶術装置?

当たり前のようだが、現代のように創造性がつよく問われる世の中で、同じように記憶について意識されるかというとそうではないだろう。

その背景には、インターネットとモバイルの組み合わせによって、人間は非常に強力な外部記憶装置を手にしてしまったということがある。ただし、そのことで、身体内部での記憶などほとんど無意味なものになったと考えるなら、大きな誤解だ。

インターネットはおろか、紙なども高価で貴重すぎて外部記憶のためにおいそれと使うことができなかった古代において、そうした外部記憶にたよることなく、長い演説原稿を憶えたり、はたまた、それ以前に長い演説の構成そのものを考えながら創造したりするためには、自分の頭のなかにすべてに記憶を詰め込んだうえで、内面にのみ存在するキャンバスの上で思考素材を創造的に操作しなくてはならなかった。記憶術が必要だったのは、そういう背景があってこそである。

そうした事情の元、生まれた記憶術が、紙もそれなりには手に入りやすくなり、おまけに活版印刷の技術も登場したルネサンスという時代に、復活した。

長くキリスト教の世界観にとざされた中世を抜けて、古代を再発見したという流れももちろんあった。

けれど、もっと重要だったのは、航海術の発展でそれまでヨーロッパには存在しなかった、様々な物が入ってきて、一気に情報爆発時代となったことが大きかっただろうと著者はいう。そうした知的混乱を前に、当時の知識人たちが古代において知のハンドリングを助ける技であった、記憶術にすがったのだ。

初期近代の一部の独創的な思想家たちが、この古代の記憶強化法のうちに知的世界の変革の夢を読み込んでいった。データを書き込んでは消す、といった即物的な使い方ではなく、精神内の壮大な建築フレームに天地造化のあらゆる知を分類配置し、それらを永遠に固定することで、普遍知を体現する叡智の神殿を築こうとする試みだ。

こうした観点で、記憶術を論じた本といえば、フランセス・イエイツの古典的名著『記憶術』を思い出さずにはいられない。

ヨーロッパの精神史、文化史を考える上で、古代ギリシア以来の伝統をもつ記憶術がどれだけ重要で広い影響範囲をもつものだったかを明らかにした名著だ。

僕も記憶術というものに関心をもつようになったのは、イエイツの本を読んだのが、きっかけだったりする。

その本のなかで、イエイツがダンテの『神曲』の地獄篇を記憶術装置としてみなしていた節があることを著者は指摘する。

彼女は言う。『神曲』「地獄篇」は、「地獄とそこで与えられる罰を整然と配列された鮮烈なイメージで描き、避けなければならない悪徳を心に刻むための記憶法のひとつとみなされていた」のかもしれない、と。イエイツはそれ以上の考察を行っていないが、全100歌、1万4233行からなる『神曲』という壮大なテキスト自体が、鮮烈なイメージを整然と空間配列して大宇宙の結構を映し取った、緻密な設計図に基づく建築的かつ記憶術的な作品である可能性がここに示唆されたわけである。

なるほど、『神曲』のはじめに暗い闇の中を彷徨っていたダンテは、ウェルギリウスが導き手として現われてからは、迷うことなく地獄のなかを進んでいく。本来混沌しているはずの地獄の道行きが、何らかのツアーであるかのように、刺激的なスペクタクルを順番にみながら、後戻りなどすることなく進んでいくのだ。

このダンテが描いた新しい地獄が、それ以降のイタリアの地獄のイメージを一変させた。

地獄というロクス

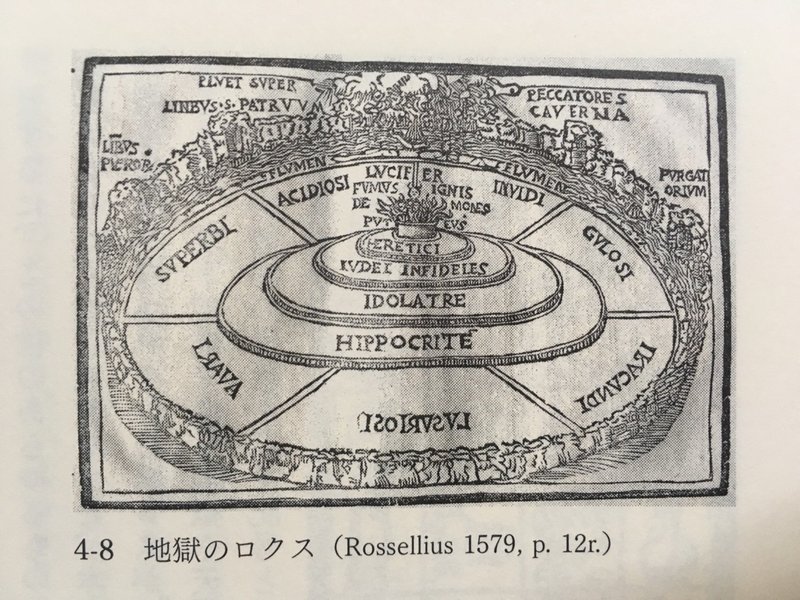

たとえば、1579年に出版された、コスマ・ロッセッリというフィレンツェのドメニコ会修道士による『人工記憶の宝庫』という記憶術の本にも、ダンテの構想を参照したであろう、方法が紹介されている。

ロッセッリの想像する冥府の姿は広大な円形で、まるでルネサンス期の理想都市平面のように放射幾何学状の区画分節がなされている。添えられた図版は、視点が微妙にデフォルメされた鳥瞰図になっている。

ここでいう「添えられた図版」とは、このようなものだ。

中央に魔王ルシファーが位置し、一番外側の7つに分けられたエリアには、それぞれキリスト教における7つの大罪が割り振られている。

しかし、このように明確に構造化された地獄像があらわれたのは、ダンテ以降だと著者はいう。

そもそも地獄とは、教会博士たちの議論によれば、暗闇に閉ざされた混沌とした無秩序の世界であるはずだった。その果てしないカオスの状況こそが恐怖を生むのだ。けれども、その一方で、とりわけダンテ以降の文芸や視覚芸術に伝統では、罪人たちが巣くう冥府を秩序だった空間として描く流れが台頭してくる。当然、ロッセッリも、この後者の系譜に属している。

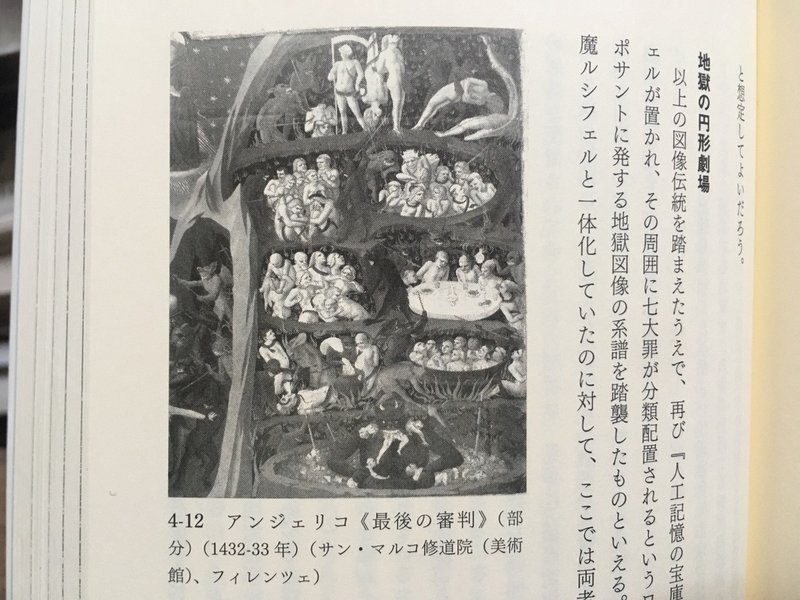

ダンテ以前の地獄の描き方は、この絵のように構造化がされていなかった。

ルシファーが比較的中央を占めているものの、それ以外は混沌としている。

それがダンテ以降、先のロッセッリの本の図版同様に、7つの大罪をエリア分けして構造化して描くものが増えたのだという。

たとえば、このようなものだ。

ロッセッリの『人工記憶の宝庫』では、記憶のイメージをおく場所=ロクスは、6つのカテゴリーに分類されている。「極大」「特大」「広大」「大」「中」「小」の6つだ。

地獄は「極大」のなかの4つの1つで、「極大」は、1.地獄、2.四元素界、3.天界、4.至高天界(天国)という構成になっている。

この「極大」の下に、小さな分割が何層にもなされ、記憶をいれる箱は巨大なものとなる。

それがさながら世界そのものの見取り図のように見え、博物学の方向性と重なり、それが時代を下るとそのまま啓蒙の時代の博物館や百科全書などへと収斂していくのを、現代から当時を見返す僕らには当然のことのように思える。

そう。啓蒙、Enlightenment、Lumières。

暗き世は光に満たされ、いろんなものが明るみに出て、ある意味毒を抜かれて人間にとって有益なものに変えられていく。地獄でさえもそうであったように。

イエイツの『記憶術』と比較して

本書で扱われる初期近代の記憶術師は、古代の術をより創造的な方向に拡張しているとはいえ、それでも古代の記憶術の流れの延長線にあるものばかりだ。

一方、イエイツが『記憶術』で扱ったのは、ジョルダーノ・ブルーノ(1548-1600)やジュリオ・カミッロ(1480年頃-1544)らを中心とした、すこし魔術的傾向が強いルネサンス期の記憶術の特殊な使われ方だった。

イエイツは「宇宙が魔術によって動かされているという、ルネサンス期の有霊観的宇宙論は、宇宙が数学によって動かされているという、機械観的宇宙論に至る道を準備した」と書いている。「ブルーノの無限の諸世界という有霊観的宇宙にも、同じような魔術=機械観的法則が浸透しており、その意味で、彼の宇宙論は17世紀の宇宙論を魔術的に表現した、ひとつの予表といえる」として、ロンドン生まれの錬金術師、占星術師、数学者であるジョン・ディー(1527-1608)や、同じくイギリスの薔薇十字研究者にして『両宇宙誌』を著したロバート・フラッド(1574-1637)ら、同時代の魔術、錬金術、機械論的な流れへと接続している。

当時、イエイツの本を読んだ際には、ルネサンス期に記憶術が復活するのにともない、時代の要請でそうした変化が必然的に被ったものかと思っていた。

しかし、どうやら、そうではなかったようだというのをこの本を読んであらためて理解することができた。記憶術は必ずしも魔術絡みで復活したのではなく、古典的な用途での利用も引き続き行われていたのだということもわかった。

そして、僕らがいま失ったのは、魔術的で機械的な記憶術というより、こちらの古代からの正当な流れを汲んだ記憶術に向けた人々の願いなのではないだろうか?

著者はこう書いている。

記憶術あるいは忘却術の教則のあれこれを吟味してみると、近代以前の人々がいかにイメージを恐れ、また同時にその力を有効活用しようと奮闘してきたのかが、実によくわかる。我々などよりも古代やルネサンスの人々のほうがはるかにイメージと真摯に向き合い、深く共生していたのである。どこかの誰かが作ってくれた借り物の映像を受動的に消費するのではなく、一人ひとりが己の想像力を極限まで駆使して、自分だけの心の中のイメージを作り、愛し、育て、会話を交わし、そして時には命懸けで戦っていたのだ。

僕らは、こうしたイメージへの愛を忘れ、それゆえ戦うこともなく、外部化された記憶機械が生みだす情報を与えられるまま、魔術的創造だけを続けているのではないか。

僕らはアルス・コンビナトリアの力を喪失してしまった。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。