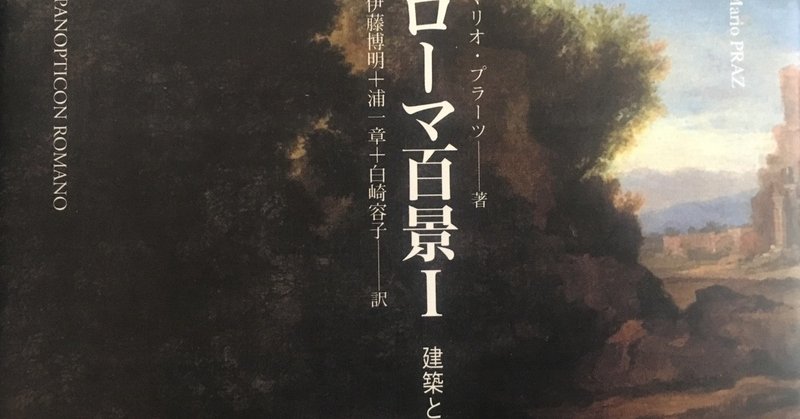

ローマ百景Ⅰ/マリオ・プラーツ

まわりに存在しているものがあたかも生きているかのように感じられるとき、人はそれらの対象をいつもとまったく別物に思うのだろう。それは時には畏怖の対象になり、また時には悲哀の対象になるのではないだろうか。

「動いている」と、昔日の人々は我を忘れて叫んだのであり、彼らが「動いている」と言ったとき、彼らは第七天に触れたように感じたのである。

これは、マリオ・プラーツが『ローマ百景Ⅰ 建築と美術と文学と』の中で描く、まだ電灯などのない時代に夜の美術館で松明の炎にゆらぐ彫刻作品を見つめる人々の様子だ。

揺れる松明の炎を灯りにしてみる彫像がもたらす効果は「現今の人工的な照明が意図している」ものとは「まったく別のものである」とプラーツはいう。僕らが普段美術館で慣れ親しんでいる「人工的な光に要求されているものは、まさしく、世界の中でより自然で、よりロマン主義的ではない光、真昼の公平に広がった光として機能するものにほかならない」のであり、先の引用中にあったような「動いている」などという幻視は起こりようがない。

その一方で、暗い闇のなかでゆらぐ松明の炎の下での効果は「ピクチャレスクであると同時に、また蠱惑的に怯えさせるものである」もので、ゆらぐ光の効果があたかも彫像が「動いている」ような印象を生みだす。それは存在しない幻影を見せる。

しかし、幻影を見せるという機能はもしかすると芸術作品がもともと持っていた機能なのではないかとも思う。

絵画は実生活を模倣すればするほど完璧になるという遠い古代の理論、絵画に描いた葡萄を啄みにきた小鳥や、偽りのカーテンを本物のカーテンととりちがえた画家についての、ゼウクシスとパラシオスの古い逸話、部屋のさまざまな隅に身を移しても、そこに描かれた人物の視線から逃れられないという、いまだにガイドが小銭とひきかえに教えてくれる「トロンプ・ルイユ」の驚異--これらはまさに、われわれの祖父たちが、いかなる種類の喜びを松明の光に照らされた美術館に期待していたのかを理解するうえで有益なものである。そして、この演劇的な効果は、松明の光の揺らめく性質のおかげで得られているものであり、すなわち、炎の不安定感によって、照らされた対象が生命を得ているように見えるのである。

人が創りし芸術作品が松明の炎の下でゆらめき、生命を得たかのように、蠱惑的でピクチャレスクな幻惑を漂わせるさま。ある意味、その幻影こそが、プラーツがこの本一冊まるまるを通じて、その喪失を嘆いているローマという都市の特徴なのかもしれない。

少なくとも、この本に書かれたローマは不安定な炎のもと、揺れ動く生命のような印象を受けるものだった。

うつろうローマ

マリオ・プラーツは1896年にローマに生まれている。ローマ大学を卒業した後、1923年からイギリスに留学している。ローマに戻ったのが1934年というから11年ローマを留守にしていたことになる。

そういうこともあるのだろう。

変わりゆくその姿に「ローマに対して私は重病人の枕元に立ち会う動揺した証人の立場にあった」などと感じたのは。

「背景に見えるあの荘重な石の塊は常にあり続け、人間の運命のさまざまな変転の只中にあって堅固な要塞、不動の尺度の役割を果たしてくれると、人はほんの昨日までは思っていたかもしれない」。ローマという街をプラーツはもっと堅牢なものと感じていたのだろう。

けれど、そんなことはなかった。

堅牢に思えたそれは、まるで生き物のような儚さを持っていた。

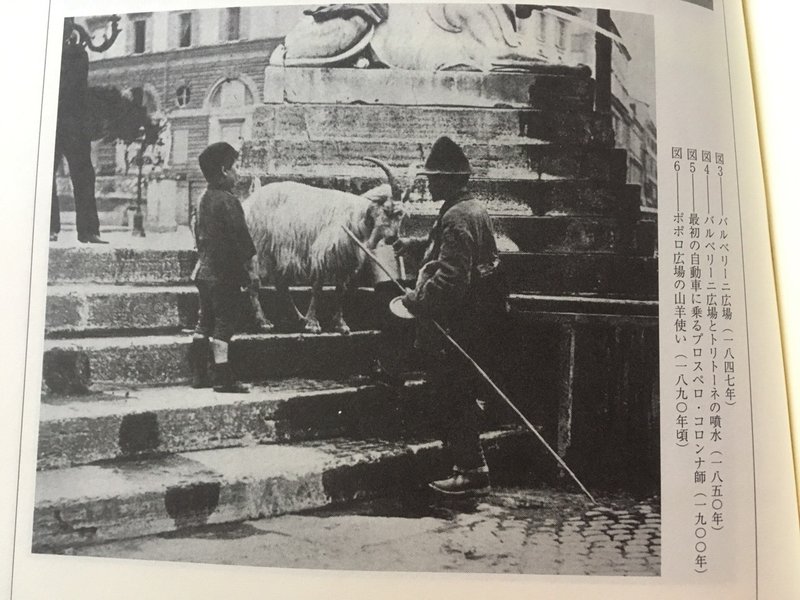

「蝸牛がその殻と結合したように、人間は自動車という小さな動く家と結合してしまったが、自動車が祖先の威厳ある建築物を葬り去って」、「楽しむべき街路の展望を消滅させてしまい、街路を排泄のための器官に変えてしまうことで」街路を彩っていた美しいパラッツォにも目を向ける人がいなくなった。

海がヴェネツィアを、そして交通がローマを浸食する。

プラーツがこの本に所収されたいくつかの短いコラムを書いたのは40年代から60年代にかけてのことだ。

1940年や42年に書かれたものもあるから、第2次世界大戦がはじまる前のものもある。その頃の文章はまだ明るさがある。

しかし、多くの戦後に書かれた文章は、とにかくローマにおける喪失を悲しむものばかりだ。

特に7月に連合軍のシチリア島上陸によりイタリア戦線がはじまった1943年に「この不安な日々に私は時々夢想に耽る」という書きだしからはじまる「屋上テラスの愉しみ」は、

屋上テラスからクーポラや塔を見るときに、それらが野の草の花や茎と同じほど儚いものだと思うと、胸が締めつけられる。それらを芸術が、あたかも神自身の作品であるかのように、永遠に聖化したと、不遜にも私たちは思っていたが、それらはわれらの姉妹である動植物と同じ、移ろいやすきものにすぎない。

という文章で締められるように、これから戦火によって失われるかもしれないローマの街並みを哀しそうに見つめるプラーツの視線が言葉として表れている。

同じ1943年に書かれた「第2のローマ」では、同じ変わりゆくローマを嘆くにしても、こちらは戦争の影響を憂いてではなく、そもそもの近代化にともなう、それまでのローマに無頓着に開発が進められる様を嘆いている。

30年前の第1次大戦頃には、「クイリネッタ劇場様式」もネオ・バロック様式も、20世紀様式も、モルタル塗りの巨大な建物によって古い街区の形態をいまだ乱していなかった。プラーティ地区は総体的に美しくなく、サン・ピエトロ大聖堂方面の眺めを醜くしていたが、それでもなにもなかった空間に広がっていたのであり、古代のものや優美なものを何も破壊はしなかった。ところが、今日のローマが与える印象は、カシーナ産家具の在庫を雑然と広げた古物商の店舗のそれである。癪に障るのは近代的な家屋の野暮ったい仕上げばかりではなく、大きさもである。巨人族が住むためにでも計算されているのだろうか。

別のところでプラーツは「都市計画にせよ田園の整備にせよ、建築家が偉大であるか否かは、その土地のあり方への理解力、土地がいかなる性向を秘めているかを洞察し、土地の素養の理解に直結する判断力いかんにかかっている」と書いているが、1943年の時点で(いや、それ以降はさらに悪く)進められていた開発には「土地の素養の理解」がことごとく欠如していたことが、プラーツの嘆きからは読みとれるのだ。

プラーツはそんな失われていくローマに、夜の美術館で「動いている」ように見えたのと同様の生き物としてのローマを見いだし、その断末魔の声を聞いているような気がしていたのかもしれない。

視界から消える

自動車が数多く街を走るようになることでローマの景色が人々の目の前から消えていくのをプラーツが嘆いたことを紹介したが、視界から消えるのはなにも街路に並ぶ建物だけではない。

魅力をもった人たちも時の流れとともに視界から消えていくのだ。それが当人の死などの致し方ない理由であれば受けとめるしかないのだろうが、消えていく理由いかんによってはもやもやが残る。

「講演会のメイン・イヴェントがストロング夫人の到着であるという一時期が、かつてローマにはあった」くらい注目されていたイギリス人のローマ研究者、ユージェニー・ストロング夫人も戦争をきっかけに視界から消えた例などはまさにそうだ。

一時期までは大変な人気を誇っていたストロング夫人だが、晩年はまわりに人が集まらなくなったのだ。

彼女が最も残念に思ったことのひとつは、人生の最後の時期に経験したことであったが、講演会への招待がもはやこないということであった。彼女は自分がローマの知的生活の中心にもはや位置していないと感じ、傍らに追いやられた気がしたが、それが耐えられないことであった。

こうなった理由がつらい。

当時のイタリアはムッソリーニ独裁の只中にあった。

「教養」とは人間たちの哀れな争いを超越したものではないのか。当時、人種的偏見をもつファシストの講演者が「教養」であると思いこませようとしていたものが、ほんとうに「教養」であったとでもいうのであろうか。

ストロング夫人は、そんなファシズムのはびこるイタリアで、ローマに住み、ローマをいまだ愛していた。

しかし、それゆえ、「ストロング夫人が示した政治的態度ゆえにイギリス政府は彼女を反政府的とみなした」。だが、一方で、「それでも彼女はイギリス人であった」のだ。

ローマにおける彼女の立ち位置が微妙なものとなったのは想像がつく。

学者たちの臆病な集団は自分たちの集まりに彼女を招くことによって立場が危うくなることを怖れたのである。その結果、ヴェネト通りのレジーナ・ホテルの2つの部屋に引っこんだときには、彼女はほとんどひとりぼっちの状態であった。

この場合、彼女を視界から消したものは、もはや彼女を生き物として見ずに、政治的に危険なモノとして、意図的に視界から消そうとする消極的な意思だったのだろう。

松明の火のもとでみる生命をもたない静止した彫像は「現代の記録映画において、彫刻された人物や描写された人物が、それらのイメージをわれわれに伝達する媒体の運動のおかげで、あたかも生命を有するものとして見えるのと同様である」が、ストロング夫人の場合は逆に、あまりに眩しすぎる光に照らされて、もはや正対してみることが不可能な位置に追いやられたようなものだ。それは人々の視界から消えてしまったことで彼女の人生そのものがかたまって動かなくなってしまったようである。

街の死

この本を読み終えて、生きていると感じるのはなんだろう?かということを考えさせられた。

プラーツが描きだすローマは彼にとっては死にかけた重篤な患者に見えたのかもしれないが、それでもまだ生きていて「動いている」ようなのだ。

正直、この街が生きているような感覚も、それが死にそうになっているという感覚も、残念ながら、この東京で感じたことがない。それは僕が鈍感なのかもしれないし、そもそもそれほど愛着を持っていないからかもしれない。

しかし、一方では最初から生気にかけているということもあるのかもしれない。それは東京という都市が街のプロフィール、「土地のありよう」に欠けるからだ。

「土地のありよう」とは、19世紀末にラスキンの弟子ヴァーノン・リーが編みだした言葉である。「私が語りたいのは、そこにしかない真実の風景、人が自らの肉体に具わった眼、すなわち魂の眼をもって見る風景、描写することの不可能な風景を形成する何かなのである」。

その風景、「土地のありよう」は言葉や絵などには置き換えにくいものだと、リーは言っている。それは建築物とそのまわりの木々や土地の凸凹も含めた3次元的でかつ質感をともなうもののみが醸しだすものなのだろう。だから、それは単に3Dデジタル表現を用いても再現はむずかしいはずだ。

「黄昏あるいは星降る夜の情景を描こうとすれば、ひとつの形容詞、ひとつの比喩をもって雰囲気の全容を呼びさますことはできるかもしれない。しかし、目に見えてはいるものの、はるかに繊細で個性的な絡みあいを織りなす線は、表現しようとする者に敢然と挑戦してくる。いかなる詩人も文章家も、屋根の傾斜や野原の勾配、道のカーブの具合を表現することはできない。とはいうものの、風景の個性を形成して感性により深く訴えるのは、ほかならぬ、これらの要素なのである」。

そうした「土地のありよう」を理解しつくられた都市であれば、「ミケランジェロの有名なソネットを援用するまでもなく、いかなる土地も、芸術家の手がふれたとたんに抽出される完璧な形態を自身の内に備えている」はずだ。

しかし、人工的な光に照らしだされた美術品が、夜の炎に包まれているときのような生気をもたず、「ロマン主義的ではない光、真昼の公平に広がった光」に照らされたありきたりのものにしか見えなくなるように、都市は退屈なくりかえしの光景に堕す。

かつては光彩を放っていただろうアヴァンギャルド作家の年老いて退屈なだけに成り下がった講演のように。

エリゼオ劇場の周りに自動車が押し寄せて、すでに近辺の駐車場はすべて満杯になっていた。私自身といえば、パニスペルナ通りに近いミラノ通りの奥に駐車して、新しい寄生状態によって暮らしている多くの自動車監視者に託するしか方法がなかった。ハックスレーの講演からは、私も落胆して帰宅した。1926年にアヴァンギャルドに列することを認められていた作家の年老いた姿を見るのは辛いことである。また、質よりも量がますます幅を利かせることになる、人間がひしめく大建造物のような未来の世界を考えるのは辛いことである。そして私の目は、同一で一様の出来事が無限にくりかえされるという光景に慣れねばならないのであろう。

これから慣れようとしていたプラーツに比べ、僕らはもはやそれが当然であるかのように「同一で一様の出来事が無限にくりかえされるという光景」に慣れすぎてしまっている。白日の下で見るような光のなかで美術品をみるのと同じように。それは不安定な炎の灯りにゆられて「動いている」ような錯覚からは無縁で生気を欠いている。

美術館を夜間に訪れようという考えの中には、喜悦の震えはいっさい含まれない。それを感じようとする者は、古色蒼然とした精神の、そして、時代遅れのすべてのものと同様に、幾分は滑稽な精神の状態を自ら証明することになるであろう。夜の、そして影の魔術は忘れなければならない。

夜の魔術はもうない。

けれど、まわりの環境もちゃんと動いていて、それらの存在にときには怯えたり、それらが失われていくことを悲しんだりする感性が僕らにはむしろ必要なのではないだろうか?

人の活動によって地球そのものが住むべきに値しない環境になりつつある時代には、その環境が「動いている」ことを感じとれる感性が。

P.S.

それにしても、この手の本を読むのが久しぶりすぎて嬉しくて、450ページほどを4日くらいで一気に読み終えてしまった。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。