セレンゲティ・ルール/ショーン・B.キャロル

答えは「オオカミ」だろう、おそらく。

何の答えかというと、イノシシやシカの獣害被害をいかに食い止めるか?という問いに対する答えとしてだ。

ショーン・B.キャロルの『セレンゲティ・ルール』を読んで、そんな考えが思い浮かんだ。

「生命はいかに調整されるか」という副題をもつ、この本は、人体にしろ、より規模の大きな生態系においてにしろ、異なる有機物間、あるいは生物間での調整が機能しているか機能しなくなっているかによって、病気や環境問題などが発生したり治癒したりということが起こるということと、その基本的なメカニズムについて紹介されている。

栄養カスケードとキーストン種

その1つの例が、獣害のアメリカ版として登場するアメリカ、イエローストーン国立公園におけるエルクの大量発生による草木類の大打撃だ。1920年代以降、ポプラやケヤキなどの植物が減少するという自体が起きていた。

サンプルの分析結果は2人を驚かせた。ほぼすべての木は樹齢70年を超えており、85%は1871年から1920年のあいだに成熟していた。1921年以後に育った木は5%にすぎなかった。ポプラは、種子を撒くのではなく、若芽を送り出すことで再生する。ところが、若芽の成長が何かによって妨げられているらしかった。リプルとラーセンは、手がかりは樹木の年齢分析にあると考えた。なぜポプラは、1920年までは再生できたのに、以後はできなくなったのか?

なんとなく理由は察しがつくだろう。

そう、増えすぎたエルクがポプラの若芽を食べてしまうから、ポプラの生育に支障が出ていたのだった。「2人は、エルクが高品質のエサになるポプラを食べ、冬季にはポプラがエルクの食物構成の60%を占めることを」知っていた。

では、なぜ、それが1920年以降なのだろうか?

エルクがその時期から増えはじめたからだということは察しがつくが、何故1920年以降、突然エルクは増えたのか?

イエローストーンではオオカミは1920年代に絶滅している。

オオカミはエルクを捕食する。

そのオオカミが絶滅したことによって、エルクが増え、ポプラやケヤキが減少しはじめたのだ。

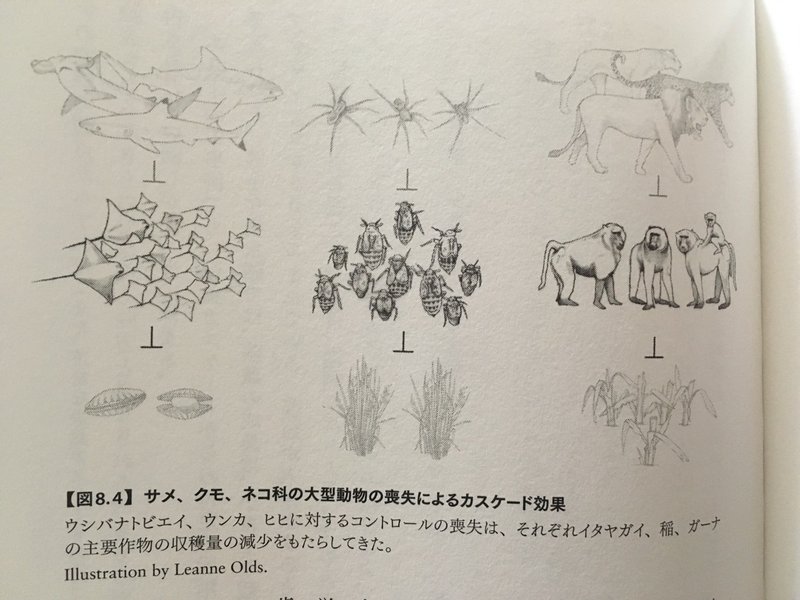

他にも、アメリカ東海岸でのイタヤガイの減少が、その貝を食べるエイが増えたことが要因で、エイの増加の要因は捕食者であるサメの減少を要因としている例や、熱帯アジアの国々で、稲がトビイロウンカの大量発生により病気になる被害を受けた例では、ウンカを殺そうとした殺虫剤散布が当のウンカには効かず、ウンカの捕食者であるクモを絶滅させてしまったことによるものだったりという例が紹介される。

こうした関係を「栄養カスケード」と呼ぶ。そして、最終的に、ポプラやイタヤガイやイネの減少の要因となった、食物連鎖の一番上の捕食者(オオカミ、サメ、クモ)を「キーストン種」と呼ぶ。

さて、もうお分かりだろう。

日本でも、シカやイノシシの増加により農産物の被害などが発生している。この被害は比較的新しい事柄のように思われているが、昭和の後期にはすでに問題になっている。

シカやイノシシが増えすぎた理由は、イエローストーン国立公園と同じだ。ニホンオオカミが明治時代に絶滅したからだ。

自然は調整されている

栄養カスケードのバランスが崩れ、問題が生じるのは、つまり自然に働いていた調整のメカニズムが狂った、壊れたからである。

実は、この調整は、生態系のなかでだけ働くものではなく、人体においても働いているもので、この調整がうまくいかないことによって発症する病気も少なくない。

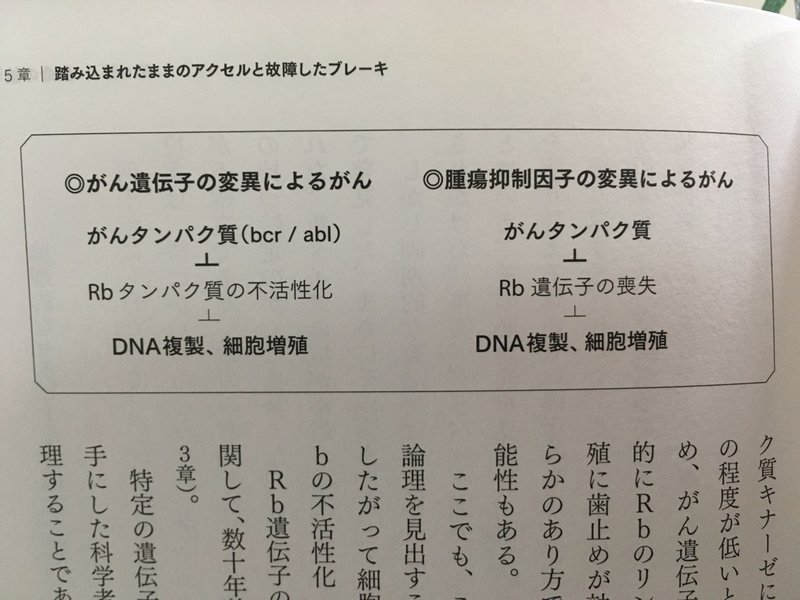

例えば、ガンも調整機能の不具合による病気だそうだ。細胞増殖を抑制する機能が何らかの要因で不具合を起こし、増殖が止まらなくなる。

ここでも、これまで見てきたものと同じ、一種の負の調節、二重否定の調節論理を見出すことができる。一般には、Rbは細胞のリプレッサだと言える。したがって細胞の成長は、通常このリプレッサの抑制を必要とする。しかしRbの不活性化(下表の左)や喪失(下表の右)は、無制限の成長を許す結果になる。

がんタンパク質が増え、細胞の増殖を抑制する機能を持ったRbタンパク質を不活性化したり、Rb遺伝子が存在しない状態をつくることで、がん細胞の増殖が無制限に進行してしまう。ある物質が多すぎたり少なすぎたりという調整の失敗による問題の発生は、先の栄養カスケードの場合と同じだ。

がん治療は、このカスケードのバランスを正常に戻す薬の開発により向上したという。

栄養カスケードのバランスが崩れると、特にキーストン種が増えすぎたり、減りすぎたりして、問題が生じる。

この本のタイトルともなっている、セレンゲティ・ルールとは、こうした栄養カスケードのバランスによって生態系が成り立っていることを、タンザニアにあるセレンゲティ国立公園での生態系のバランスの変化を元に明らかにしたものだ。

セレンゲティ国立公園では一時期、スイギュウやヌーなどのウシ科の種が急激に減った時期があった。要因は牛の感染症でウシ科の動物の大量死の要因となっていた牛疫だった。しかし、この牛疫が2011年に撲滅宣言に至ったことを機に、スイギュウもヌーも一気に増加した。

すると、何が起こったのか。まずは捕食者であるライオンなどの大型の肉食猫類が増加した。これはまあ、わかりやすい変化だ。

しかし、「もっと不可解な変化も見られた」。

例えば、「キリンの増加だ」。

キリンの増加とセレンゲティで生じているその他の変化のあいだには、関係があるのだろうか? 実際、関係はあった。パズルを解くために必要なピースは、セレンゲティでは乾季における火災の発生の頻度と激しさが1963年以来低下していることを示す、ノートン=グリフィスの研究から得られた。火災は若い苗木の再生を抑える。したがって火災の減少は、若い木の成長を促し、キリンのエサの増加をもたらす。では、火災の減少の理由は何だろうか? シンクレアとノートン=グリフィスは、調査データのなかにそこの答えがあるのに気づいた。ヌーとスイギュウの急激な増加は、はるかに大量の草が草食動物によって消費され、乾季に燃える可燃物が減っていることを意味する。

捕食関係だけが栄養カスケードを構成するというわけではないことを示す例だ。

先の稲とウンカに殺虫剤が絡んだ例もそうだが、人がポジティブな方にも、ネガティブな方にも絡んで、調節のバランスが変化する。

キーストン種の存続を明らかにしたことで知られるロバート・ペインはこう警告しているという。

人類が環境を過剰に支配するキーストン種であることについては疑問の余地がない。その人類がルールを理解せず、世界中の生態系を破壊し続ければ、このキーストン種はやがて自滅するだろう。

と。

そして、著者はこう続ける。

「人類を調節できる生物種は、今や人類をおいて他にはない」と。

壊れた栄養カスケードを修復する

さらに著者はこうも言っている。

20世紀の標語が「医療による生活向上」であったとすれば、21世紀の標語は「環境保全による生活向上」というものになろう。

最近、この手の一般向け科学書を続けて読んでいるせいもあって、こうした言葉はすんなり受け入れられるし、人新世という明らかに人間が地球という大きなホロバイオント(複数の生物種の共生関係)のキーストン種であることが明らかな時代にあって、僕らはこれまで自分の身体の健康を気遣って、食べるもの、身につけるもの、その他の身体に触れるものや時間の使い方や他人との接し方なども含めたメンタルケアをしてきたのと同じように、地球という環境の食べ物や接するもの、時間や関係性におけるケアなどをしていかなくてはいけないということがはっきり意識できるようになってきている。

著者が育った地域にあるエリー湖で、藻の大量発生により有害な物質が発生した問題についての記述は、まさに人体における調節機能の不具合と、生態系におけるそれとの類似が見事に重ねられる。

がんが骨髄や肺を攻撃すると、体内の酸素の供給が不足する。消化器官を攻撃すると、栄養素が不足する。肝臓や骨を侵略すると、血流に含まれる主要な化学物質の微妙なバランスが崩れる。それと同様、藻類のかたまりは、湖の必須の機能を阻害することでそこに住む生物を殺す。藻類が生産する毒素は、魚類やその他の生物にとって非常に有毒であり、食物連鎖が大きなダメージを受ける。また、死んだ藻類は湖底に沈み、それを分解する細菌の活動によって湖中の酸素は枯渇する。すると魚類や他の生物は窒息し、水質の変化した、生物が生息できない不毛の領域が出現する。

故郷のエリー湖と同様の問題は、現在著者が暮らすウィスコンシン州のメンドータ湖でも生じていた。

しかし、メンドータ湖では、藻類の大発生という崩れた調節バランスを元に戻すため、藻類を食べるミジンコなどのプランクトン減少の要因であった小型の魚の増加という崩れたバランスを元どおりにする策として、釣により減少していた小型の魚を捕食する大型の魚を増やす策を取ったことで、藻類の減少を達成し、元のバランスを取り戻した。

同じように、イエローストーン国立公園でも絶滅したオオカミを再導入することで、問題だったエルクの頭数を減らすことに成功し、ポプラやケヤキの植生が戻りつつあるのだという。

日本においても、シカやイノシシの増加による獣害対策として、オオカミの再導入が検討されているようだ。しかし、それには当然、再導入に対するネガティブな懸念の声も発生しているようだ。

モザンビークの国立公園を同じような方法で再生させた立役者のグレッグ・カーの姿勢が、いま必要なのだろう。

グレッグ・カーは、自分のモットーを尋ねられたとき、「楽観主義を選択せよ。悲観主義は自己充足的予言〔思い込みが現実化する現象〕になるからだ」と答えている。

そして、著者が「偉大な科学者たることを示す徴候の1つが、自らの好奇心の赴くままにどこにでも出かけていく勇気であるとするなら」と書いているのを読みながら、最近接する機会が増えている、いろんな研究者の方々の好奇心に基づく行動力はまさにこの本に登場する何人もの科学者たちの姿に重なる。

身体の調子が悪いときに病院に行くのも確かに勇気がいることだ。けれど、勇気を出さなくてはいけないことの方が多い。

いまの環境の保全や修復に関しても同じなのだろう。

僕らにはいま行動する勇気が必要とされているのだと思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。