結合を結合できない

やっぱりね、という感覚であると同時に、この読み解きができてしまう高山宏さんはやはりすごいと唸る。

ここ最近、きっと見つかるだろうと思っていたものが『殺す・集める・読む』のなかのこの一文に集約されている。

関係と社会、そしてそれを反映する言語の曖昧化という広い意味で「膨満(インフレート)」する世界を前に、そういう空気を「抜く(デフレートする)」時代がやってくる。かつて王立協会がやったインフレ世界への中央中枢への介入を、1920年代にマクロ経済の用語でケインズがやったのだというのがぼくなどの理解なのだが、どうだろう。「偶然」に直面し、それを新時代到来に必要な攪乱と見た点ではケインズの好敵手シュンペーターも実は同じで、既成の生産要素の結合術(アルス・コンビナトリア)が停滞経済を突破させてくれるのだとでも言いたげなその『景気循環論』(1929)は、壮大なマニエリスム経済論と言わずに何と言うべきだろう。

そう。ほとんど言われたことがないことだと思うのだが、いわゆるイノベーションに関わるものはマニエリスムと無関係ではいられない。そういうことだ。

言葉とお金という表象を扱う業と無関係ではありえないイノベーションは、方法論として頼りがちな開かれた場、発想による異質なもの同士の結合という、まさに引用中にも登場するシュンペーター的なものを必要とする。

20世紀初頭の経済学者ヨゼフ・シュンペーターはそのマニエリスム的な組み合わせ術を「新結合」と呼び、のちにイノベーションと言い換えたわけだ。これが最初のイノベーションの定義であり、それは最初からマニエリスム的結合術として登場したにも関わらず、誰もそのことに言及しないし、祖としてのマニエリスムに関心を示さないのはどうかしてると思っていた。だから、「やっぱりね」なのである。

マニエリスト的(つまりインフレ的)なシュンペーターに対して、17世紀前半のシェイクスピアやジョン・ダンに代表される英国マニエリスム詩人たちの言葉のインフレーションを排除しようと動いた1660年代の王立協会的なものと類似した介入としてケインズのマクロ経済的な態度がある。1920年代と1660年代がシンクロする。いわゆる兌換システムの不具合という危機において。

先の引用文は「『二銭銅貨』の経済学--デフレと推理小説」と題された論のなかで、江戸川乱歩の処女作であり、まさにケインズの『貨幣経済論』と同じ1923年に出た『二銭銅貨』を評するなかでの一文である。

その『二銭銅貨』という短編推理小説で乱歩が、登場人物に暗号を論じさせている箇所がある。

2人の主人公のうち1人は、見つけた紙切れに書かれた暗号めいた文字列をみせながら「おれは暗号文については、以前にちょっと研究したことがあるんだ」といい、「シャーロック・ホームズじゃないが、160種くらいの暗号の書き方はおれだって知っているんだ」と述べた上で、自分はそのなかから紙切れの暗号に似たものを2つ見つけたとして、こう言う場面だ。

「そのひとつはベイコンの考案したtwo letters 暗号法というやつで、それはaとbとのたった2字のいろいろな組み合わせで、どんな文字でも綴ることができるのだ。たとえばflyという言葉を現わすためにはaabab, aabba, ababa. と綴るといった調子のものだ。もひとつは、チャールズ1世の王朝時代に、政治上の秘密文書に盛んに用いられたやつで、アルファベットの代わりに、ひと組の数字を用いる方法だ。たとえば……」

ベイコンは言うまでもなく、フランシス・ベーコンで、上の"two letters"なる暗号は1605年に著された『学問の進歩』中にある。『英仏普遍言語化計画』のなかで著者のジェイムズ・ノウルソンはこう書いている。

フランシス・ベイコンは、『学問の進歩について』において、17世紀初頭に行き渡っていた理念を、こんな風に強調した。「十分に識別しうるもの、また五感により知覚可能なものは、本来思考を表現することができる」。説明を続けて、いわく。かくして音声言語のだけが、人の観念を表現する手段というわけではない。聾唖者の例や、また文字や語ではなく物や概念を表現する真正の文字を用いる中国人に関する報告からわかるように、手書きの記号や表現豊かな身振りであっても、そのまま観念を表現するできるからである。

暗号というと秘密に関する関心がベーコンの中心にあったと思われがちだが、ここにあるようにどちらかというと、その関心は言語の普遍化のほうにある。

ノウルソンは、この普遍言語化の関心がこの時代に高まった理由をこう書いている。それまでヨーロッパの共通語として用いられてきた、ラテン語の危機についてである。

ところが、その古典語はヨーロッパの知識層で絶えず使われていたにもかかわらず、早くも17世紀前半には、多くの学者や哲学者や科学者が、望むらくは共通の書字として、場合によっては補助的な話し言葉として、究極的にはラテン語の代わりとなる真正の文字から成る新しい普遍言語を構築する可能性に注意を向けるようになっていたのである。この提案に関心が集まるようになったのは、ひとつには、非ヨーロッパ語を話す人びとと意思の疎通をはかる必要があるとわかったからである。旅行家や宣教師らの報告や記録のおかげで、読者が極東や西方の見るからに奇妙な言語に関し知見を得るようになるにつれて、普遍言語の必要性に目覚めるようになっていったのである。

「完全言語または普遍言語の夢が登場してきたのは、いつのばあいにも、まさに宗教上ならびに政治上の分裂のドラマにたいする回答であった」と書くのは『完全言語の探求』のウンベルト・エーコである。

ルネサンス期の以降のヨーロッパの外への世界の拡大によってラテン語が上のような危機に瀕していたのと同時に、16世紀以来長く続くカトリックとプロテスタントの争い、それが政治的な覇権争いも巻き込み、1618年から1648年までの長きにわたって続いた30年戦争に代表される戦乱の世の社会的な不安、思想や文化的な断裂が現前化しているなかでの普遍言語構造であり、新哲学の探求である。

この30年戦争を背景にヨーロッパ思想界に薔薇十字団が登場し、その影響下にあったコメニウスが普遍的な知の体系を構想したり、世界初の絵入りの子供の教育書『世界図絵』を発表しているのはフランセス・イエイツの名著『薔薇十字の覚醒』に詳しい。

この後に王立協会創設のきっかけのひとつともなるコメニウスの活動自体、絵で知を伝えようとする選択も含めて、言語や知の体系の普遍化であることは間違いない。

さらに付け加えるなら、16世紀のコペルニウス以来の地動説がこの17世紀前半のガリレオによる発見により正しいものとされたように、従来の思想の根幹を成していたものが大きく変わりはじめたこともある。

そのあたりの事情をよく教えてくれるのが、M・H・ニコルソンの『円環の破壊』。

たとえば、こうある。長いが引用してみる。

ルネサンス期の詩人の宇宙は、最も多くの場合、円という形にもとづいて解釈されていた。惑星の完全な円軌道や丸い地球、そして人間の頭の形の円形である。このことは彼らにとって単なる類比ではなく真実なのであった。神は宇宙の万物、この地球、そして人間の体を、それらの粗雑な性質が許すかぎりにおいて、神自身のシンボルすなわち完全な円に近い形に造ったのである。(中略)かつては「同一」と思われたものが、現代の私たちの世界では「類似」に変わっている。宇宙の本質のなかに神の手で刻印された真理、万人が認める真理にもとづいていた隠喩は、直喩によってとって代わられた。しかし円のなかにはさらに多くの問題が含まれていたことを、考えてみなければならない。かつて作家たちが最も好んで恒常的に用いていたこの隠喩が、なぜ1世紀以上にもわたって、文学のなかからほとんど影をひそめてしまったのだろうか。そしてそれが復活したとき、なぜそれは「形象(イメージ)」ではなくて「奇想(コンシート)」とされるようになったのだろうか。人間があれほど長い間、倫理学、美学、そして形而上学を導き出す源としてきた完全な円は、17世紀の間に破壊されてしまったのである。

この雰囲気のなかで詩を紡いだのが、ジョン・ダンであり、ミルトンのようなひとたちである。彼らの「比喩表現は奇想ではなく隠喩--詩人たちには当然と考えられた宇宙の範型からそのままとってきた隠喩--なのであった」のであり、「そこでは人間の小さな体は、地球という世界の大きな体と厳密に照応し合い、地球の体はさらにいっそう大きな宇宙の体と照応し合っている」という考えと、新哲学のあいだで紡がれたのがダンやミルトンの詩であるわけだ。

それが不安定で、不確定性をつよく感じさせるものであったとしても、それは彼らがそれを選んだというより、時代そのものがそうあったからなのだろう。

つまり、そのようなあらゆる意味において危機的な雰囲気が共有されていたのが17世紀前半のヨーロッパだといえ、その状況をなんとかしようとしたのがベーコンが端緒となって展開された新哲学であり、普遍言語のこころみだったといえよう。

そして、それを引き継いで1660年に生まれたのが王立協会(ロイヤル・アカデミー)であり、それが「チャールズ1世の王朝時代」に「もひとつ」の暗号を生みだした人たちである。

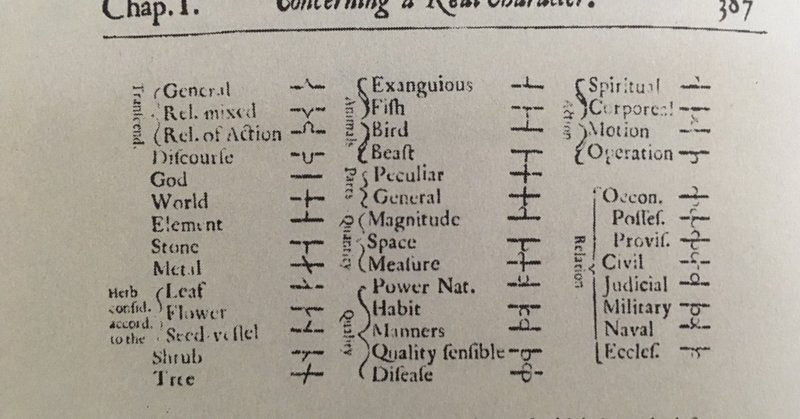

王立協会の実質的な創始者であるジョン・ウィルキンズは1668年に『真性の文字と哲学的言語に向けての試論』を著し、普遍言語の試みを展開している。

このウィルキンズの普遍言語化の計画の背後にあるのが、アルス・コンビナトリア=結合術である。

高山宏さんの『アレハンドリア』から、こんな一文を引いてみる。

16世紀マニエリスムは曖昧や過剰に苦しみ、その逃げ場として無理矢理の単純さ、力まかせの整理術をうんだ。僕自身はこれをマニエリスム〈対〉近代という形ではとらえず、マニエリスムが内包する2段階とみて少し大掛かりなマニエリスム近代論を構想してきた。たとえばコンピュータ言語(0/1バイナリー、1667発明)はマニエリスムの綺想か、「近代」への突破口か。ルルス主義(最後はジョン・ケージ、一柳慧や松本潔にまで至る)を認めるなら、コンピュータ言語以上の組合せ術的マニエリスムはほかにない、ということになる。

先に示したような16世紀末から17世紀前半にかけての従来の後ろ盾を失い混乱したあげくの曖昧や過剰に対する力まかせの整理術がマニエリスムであり、組み合わせ術であるとき、この引用中で言及されている「コンピュータ言語(0/1バイナリー、1667発明)」がウィルキンズとまさに同時に海をはさんだ大陸側でライプニッツが進めていた普遍言語化の試みのアウトプットだと知ればどうだろう。さらに、その発想源が13-14世紀スペインの神学者ライムンドゥス・ルルスによるルルスの術という、これまたアルス・コンビナトリアな方法から受け継ぐものだとしたら。

危機に際して、その危機を乗り越えるためのものを生みだす方法として、結合術が現代のイノベーションの直接的な祖といえるシュンペーターと、17世紀の新哲学や普遍言語化の計画と共有されている符号がもっと論じられないのは何故か?と思う。

『アレハンドリア』で高山宏さんはこうも書く。

間違いないのは、超越を欠く事物横溢の熱死状態の密室と化してしまった16世紀末以来の「近代」という展望であり、終りないディテールの累積という形で、部分ばかり見えて「全体」が見えなくなった世界で、部分を按配して仮想の全体に繋げる祭司の奇跡のような肉体行動と、そのことを紡ぐテキストの誕生である。主知的思弁の極とも言うべきマニエリスムの出発点が「マヌス manus」即ち「手」である時、頭と化す手こそこれからのアートだと言い放ったミケランジェロの言葉を思いだす。そう、それ即ち他ならぬ名探偵シャーロック・ホームズの存在様態でもあるだろう。

そう。理によって、バラバラの状況からなぞの答えを紡ぎだす、ホームズに代表される推理小説の探偵たちだが、この探偵たちの思考の身振りにもマニエリスム的なものをみてとることができる。

ホームズ初登場の『緋色の研究』が1887年。19世紀末に向けて、ヨーロッパも世紀末の様相を色濃くみせはじめていたころ。ロンドンはコレラの度重なる流行で多くの死者を出していた時代でもある。切り裂きジャックの事件が世の中を賑わせたのも1888年だ。その不安の時代に推理小説が流行する。

ジークムント・フロイトが自由連想法なる治療法をもって精神分析を創始したのが1886年、有名な『夢判断』が1900年。人間が自分自身のことをちゃんと理解していて、ちゃんとすれば自分を自分でコントロールできる理性的な生き物であるという根底が崩れはじめていた時代である。もちろん、その前にはダーウィンが1859年の『種の起源』によって、人間がエデンの園で動物たちに名前をつけたといったことも打ち砕くような論を展開していたわけである。

こうした世紀末を過ごしたあと、1914年の第1次世界大戦につながるような不安定な社会環境が続く。

そのなかでまさに19世紀末、1873年-1896年にわたった大不況を乗り越えるために生まれ、国際的に確立した金本位制という中央集権的な兌換のしくみが、第1次大戦を前に機能不全に陥り、まさに大戦がはじまった1914年には各国が金本位制を中断するにいたる。ようは兌換が成立しなくなる。これは17世紀においてラテン語が通じない状況が生まれたのと同じ危機だ。

金本位制は1919年にアメリカが復帰したのを皮切りに各国も足並みを揃えたが、1929年の世界大恐慌で再び機能しなくなると、その後、金本位制に戻ることはなかった。

そんな兌換が成り立たない時代における、暗号と贋金をめぐる『二銭銅貨』である。ゲーテ『ファウスト』第2部での贋金づくりのシーンも思い出す。

これまで信じてきたものが機能しなくなり、異なるもの同士のコミュニケーション、兌換に障害が生じた時代に、ケインズも、シュンペーターもそれぞれ打開策を考慮したわけである。

この時代、従来のシステムが機能不全になり、不確実性、不確定性が増したのは何も経済的な面や戦争にともなう社会的な不安の面だけではなかったことも最後に付け加えておきたい。

アインシュタインの一般相対性理論が1915年、ハイゼンベルクが不確定性原理を導きだしたのが1927年、ゲーデルの不完全性定理が1930年だ。

1920年代、世界はさまざまな意味で、寄る辺ない状況に陥っていたわけであり、そういうなかでのメタ推理小説ともいうべきであり、メタであるがゆえに推理小説の枠を越えたさまざまなものとの結合を果たした小品『二銭銅貨』というわけだ。

さて、そうした危機における結合が、ここにあげただけでも、17世紀の半ばから後半、19世紀末から20世紀の初頭にかえて生じてるわけである。

最近、こうした理解を通じて、あらためて、グスタフ・ルネ・ホッケがマニエリスムをヨーロッパにおける常数だという意味がわかるようになった。

その意味でいえば、いまのシュンペーターの時代から数えて、第2次といえるイノベーション=新結合もまた、以前と同じように"超越を欠く事物横溢の熱死状態の密室と化してしまった16世紀末以来の「近代」"の危機が表面化した不安定、不確実な時代におけるマニエリスム的な反応であることはまず間違いない。

なのに、イノベーションを論じる人がこれほど世にはびこるなか、なぜか誰も過去の結合が求められた時代といまをつなげる=結合させた言及ができない状況はあんまりではないか。そう感じる。この従来のシステム、思想の根幹が危機に面してる時代において、どうして、結合のための脱領域化を行い、結合について過去の結合との結合を行おうとしないのか?

この手抜きはまさに「膨満(インフレート)」に対する、「抜く(デフレートする)」を感じさせる。

思考態度がここまでデフレ的であるなら、経済的なデフレから逃がれられるわけがないのではないだろうか?

堅苦しい枠組みなどに縛られずに結合しまくる思考のインフレ求む。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。