マテリアル・セオリーズ/北野圭介編

物事の捉え方のアップデートが進行中である。そのことは誰もがうすうす気づいていながら、それほどちゃんと言語化できていないことだろう。

かくいう僕もそうだ。普段から文化史的なものに興味をもっているから、現代の変化もわかっているつもりになっていたが、この『マテリアル・セオリーズ』を今週ささっと読んでみて、そのわかっているつもりの浅さを確認できた。

「わかっているつもり」とちゃんと考えてみることのあいだには、あまりに大きな違いがある。これは忘れちゃいけないことだ。

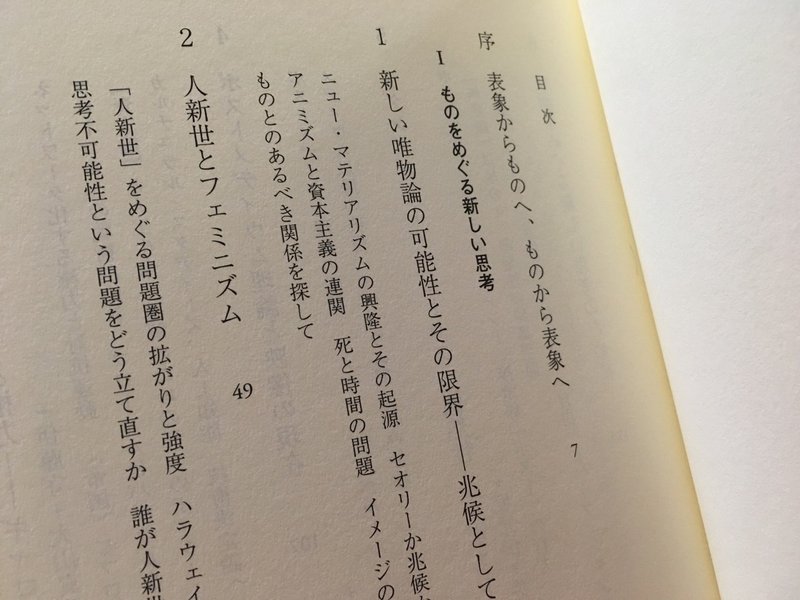

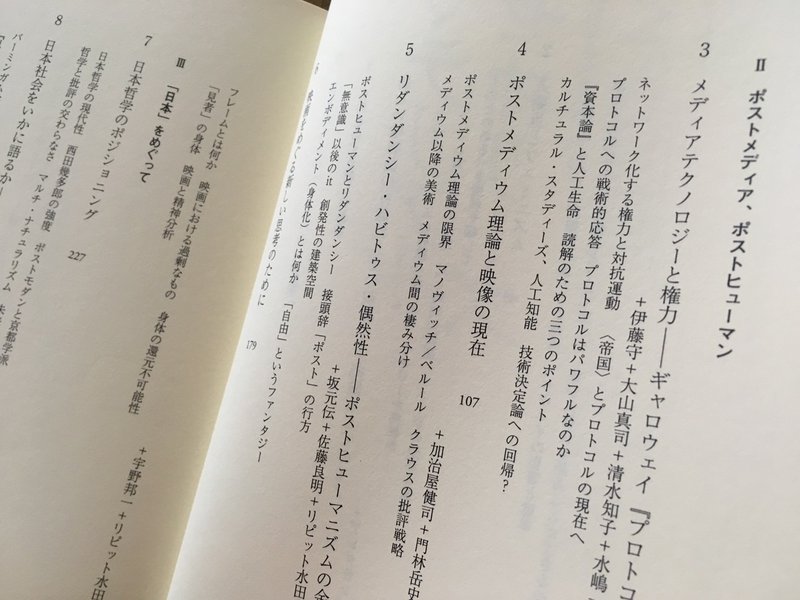

さて、この本は映画・映像研究者の北野圭介さんが、新しい唯物論、人新世、メディアテクノロジー、ポストメディウム、リダンダンシー(冗長性)、エンボディメント(身体化)、ヴイジュアライゼーション、カルチュラル・スタディーズの現在、京都学派の可能性などの様々なテーマで、様々な分野の人たちと行った対談を集めて掲載したものだ。

目次的には、こんな感じ。

思想の領域においては「脱構築主義以降のテクストに重点を置くデリダ派のメソドロジーに対して、身体あるいはマテリアルな側面に注目するドゥルーズ派の考えが強まっているという流れ」としてのニュー・マテリアリズム=新しい唯物論の流れがあるというのは、最初の対談「新しい唯物論の可能性とその限界」で、対談相手であるアレクサンダー・ザルテンが言っていること。

様々な対談が集められ、上にも様々なキーワードを紹介したとおり、ひとことで何について語られている本かをいうことはむずかしいのだけれど、それでも「身体あるいはマテリアルな側面に注目する」言説や行動、動向が増えはじめた現代についての議論を集めた一冊であるとは言えるように感じた。

さて、モノのなかでモノとして生きるのが、いまの僕たちに社会環境が強いる姿勢である。モノを監視しようとする僕らは同時にモノに監視され、モノに指示されて行動する必要がある。

そのことはスマホの通知と自分の日常の関係を思い出せば済む。

すべてが相互監視下にあるオブジェクトであるというのが、グレアム・ハーマンが『四方対象: オブジェクト指向存在論入門』で唱えるオブジェクト指向存在論であろう。もはや認識の主体は人間だけではない。

このとき、デザインの姿勢も当然変わるべきで、これまでのヒューマンセンタードやユーザー中心が提唱されてきたデザインも、ポストヒューマンの時代においては考え方を変えざるを得ない。

同時に、その脱中心化は人間が中心でなくなったということだけでなく、ヨーロッパの中心性や国家を中心とするネーションのあり方が機能しなくなったという面も含んでいて、それゆえにマルクス・ガブリエルが『なぜ世界は存在しないのか』と問うたりするのだろう。

ブラジル人の人類学者エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ カストロの『食人の形而上学』が「ポスト構造主義的人類学への道」というサブタイトルを冠して、従来の構造主義的人類学があくまでヨーロッパ中心の視点でその外をみるという、航海術の発達によりヨーロッパ以外の世界に接するようになったルネサンス期以来続くものであったことを、このグロバリゼーションの時代、明確にヨーロッパ以外の人がヨーロッパをみる人類学も存在することを暴き立てる。

このあたり、まだ不勉強な僕にもおおよそ現代の社会をどのような思考で見るべきかを語る複数の視点そのものの見取り図となっている点で、いま読むことができて、すごく良かったと思えた一冊だ。

人間以外、ヨーロッパ以外、中央としての政府とその外部としての大衆、そうした中心と周縁といった関係がもはや成りたくなったとき、すべてがオブジェクトとして相互に監視や制御を行おうとし、ネーションありきの昔ながらの文化(カルチャー)がその基盤を失おうとしているなかで何が文化的な主張を可能にするかが問われ、巨大なテクノロジー企業がグローバルに力を増す一方、同じ技術と技法を習得した政治的主体が対抗的に監視と制御を試みる。かつて真の民主化の期待とともに登場したインターネットをはじめとする情報技術は、中心を不可能にするという意味では民主化の方向へと世界は導いたが、その時の「民」はもはや人に限定されることなく、モノさえ含まれる。

生命科学、生命工学、デジタル・テクノロジーをはじめとする様々な分野の研究の進歩により「生命」あるいは不死にまつわる探求が行われています。そこではある種のパラダイム転換が起きているのではないでしょうか。つまり、「コンピュータを生物らしくする」ことではなくて、「生物をコンピュータのように」扱おうとする。生命を解析するのではなくて、生命を構築する。あるいは私たち自身よりも、コンピュータのほうが私たちをよりよく知っている、といった転換です。

という「メディアテクノロジーと権力」という対談中の清水知子さんの発言はそうした文脈で考える必要性がありそうだ。

同じ対談中で「いまやビッグデータやアルゴリズムによる統治を組み込んだメタデータ社会のなかで、私たち自身が経済的に価値のあるデータを生成するオブジェクトになっているともいえる」と発言する水嶋一憲さんがする次のような指摘も中心と周縁の関係が従来と異なるものになりつつも、制御や監視という側面からはまた違った構造によって、これまで以上の相互監視、相互制御的な状況が生じていることを想起させる。

私たちが日々、意識的・無意識的に生産する情報は、それらを収集・蓄積・占有しながらその流れを制御するとともにそこからメタデータを抽出・分析する新たな〈支配階級〉との非対称的な関係性のうちにあり、そのような傾向がますます強まりつつあるという点はたしかでしょう。

だが、そうした情報化が進む社会であればこそ、人間がその社会において、うまく生き続けるためには、情動をどう考えるか、それが宿るために必要なモノ、あるいは身体(化=エンボディメント)をどう考えるかが重要になる。そこを含めて様々なものをデザインしていくことが、これからのデザイナーに求められることだ。モノをデザインしてきたデザイナーは新しい唯物論のもとに、非モノのモノ化をデザインする必要があるのだ。

その点、「リダンダンシー・ハビトゥス・偶然性」という対談での、佐藤良明さんの以下の発言は、エンボディメントについて考える上で参照しておきたい。

単純なことを確認したいんですが、embodyに相当する動詞を持っていない日本語で、エンボディメントの概念を移入しようとすると、それが一時的だというニュアンスが抜け落ちてしまいがちな気がして。つまり、本来はdisembodyというプロセスがペアになるわけです。この用語には、マインドとボディの二元論においてマインドが最初にあるといった、キリスト教的精神性が絡んでいるはずですが、それは、発想の構造として受け入れていいんですよね? ボディをもたないものがエンボディとして、それがある条件のもとでまた崩れていって、そして行き場を失った情報性のゴーストみたいなものがどこかでre-embodyされる。リエンボディメントされるときには、されるもの自体が違っているのかもしれない--わたしはそのくらいの理解なんですけど。

エンボディメントされるモノは、定常的にモノとしてあるものではない。このテンポラリーなモノを扱おうとするのが、新しい唯物論の射程なのだろう。

その際、なぜこの仮設のモノがエンボディメントされる必要かを考える上で、同じ対談でのリピット水田堯さんのこの発言が参考になる。

フロイトの精神分析がずっと抱えてきた問題というのは、アフェクトは表象できないものである、ということです。精神分析という言説のなかでは、自分の感情とか情動などは、何かと結びつけなければならない。言葉、記号、色、匂い、音など、そこにアフェクトがくっつくというかたちで、表象されるわけです。まさにPost-itのエコノミーです。何よりも重要なアフェクトに、身体はないのです。すでに具体化したものにくっついて身体化する。これはPost-itの論理でもあり、リダンダンシーでもあります。そうするとアフェクトには身体がまったくないからアフェクトが表現されるときにはエンボディメントとしてしか現れる可能性がない。こうした意味で、エンボディメントとアフェクトは、精神分析では親密な関係を持つわけです。

情動=アフェクトが乗る乗り物としてのモノ。つまり、そのitの貼り付け作業を通じてモノはエンボディメントされる。モノのなかでモノとしての人が生きるためには、このエンボディメント(とディスエンボディメント)がうまく生じるようなデザインが必要というわけである。

Post-itとフロイトの精神分析の関係を補足すれば、英語のitは、ドイツ語でesにあたり、フロイトが心的装置の一つの審級(場所)に与えたものだ。ラテン語を用いて、id イドと呼ばれる、日本ではこちらの呼び方の方が一般的だろう。エスがあって、自我や超自我が生じる。この人間を対象とした精神分析のエス、itに対して、ポスト・ヒューマンの時代において、ポスト・イットを考える必要があるだろうということだ。

同じ対談中の北野さん自身の発言を引いて補足しよう。

現在の、つまりは「Post-it」の時代における「it」は、どうズレてきていると言えるのか。それはフロイト的な精神分析の「it」とどこが違うのでしょうか。やはり、僕にはそこが興味深いところです。たとえば、「Tivo」の例で言うと、「it」っていうのは、僕にとっては可視化されていない意識、つまり可視化されていないイナーシアなのかもしれないけれど、情報ネットワーク、検索システム、プロファイリング・システムの側からみれば、ほかの全員にとっては可視化されているということになります。フロイト精神分析の「it」だったら、僕の無意識も、わざわざ分析家が分析をして見えないものを解釈し、可視化していくという作業がなされなければならなかったわけです。今の状況というのは、知らないのは僕だけで、ほかの人はみんな知っているっていう、そういうタイプの「it」となりつつあるということでしょうね。

引用中での"「Tivo」の例"というのは、あるライターがある日、Tivoがゲイ向けのコンテンツを推奨しはじめたことから、意識的にいろんな人向けの推奨Tivoにさせる実験をしたという例のことだ。行動データの分析によってリコメンドを行うエンジンが、自分の知らないことまで知っていることが当たり前に起こっている現代のit=esとは?というわけである。

ようは、かつて精神分析家が探ったitを、いまやTivoなどの外的なシステムが常に探っているということになる。システムだけではない。SNSを通じて発信される情報(自分発信だけでなく他者による自分に関する発信も含めて)により、まわりが自分以上に自分を知っているということは日常的に起こっている。

そういう時代における、ポスト・エスを考えることがいま問われているのだ。

また、上の引用中にある「イナーシア」という概念も、それを考える際に重要であるように思う。

山内史朗さんによる発言からの引用だ。癖という意味のハビトゥスから話は展開する。自動機械の歴史的変遷のなかに位置づけられている点でも面白い。

ハビトゥスについては色々語られていますが、それを拡張して、中世から近世を通して現代に至る思想史の流れに置き入れてみると、無意識に見出される自動機械の源流みたいな概念があります。つまり、ハビトゥスという実践的な概念と、無意識を考え合わせた場合に、私も気になっている概念として浮かんでくるものに、「イナーシア(inertia:惰性)」という概念があります。これはライプニッツが、物体の属性を考える場合に、物体の第1質量・第2質量という2層を置きますが、この第1のレベルに設定したのがイナーシアです。ふつう物理学では「惰性」と言うものです。ライプニッツは、これと「不貫入性(impenetrability)」という2つの側面を、第1質量に見出します。ところで、たんに通り抜けられるだけのメディアとしてだったらイナーシアはなかなか宿りにくい。むしろ、そこにメモリーが蓄積されることで、そこにこだわってしまい、停留するということがイナーシアなのかなと思います。ですから、身体と無意識の関係を考える場合、身体とは、たんに情報が通り抜けるところではなくて、そこに留まって、そこにイナーシアしてしまうところとして考えることが重要なのではないと思います。

こうした視点を踏まえると、イナーシア的な停留が起こる場所として設計すべきなのが、モノのエンボディメントなのだろう。あるいは、イナーシアが起こりすぎないよう、ディスエンボディメントの設計も必要になる。

特に、コミュニティファーストな活動が求められる現代においては、このイナーシアという観点から、どのようにエンボディメントとディスエンボディメントの布置を考えるかは、様々なデザインのキモになる。

このデザインを考える上で、モノのエンボディメント/ディスエンボディメントについて想像するための参考になる、対談「映画をめぐる新しい思考のために」中での、リピット水田堯さんの次の発言を最後に引用しておきたい。

映画は一種の装置と考えられます。画面があって、暗い部屋で、観客を画面に向かって、身体を動かさず、前を向いて座って見るわけです。これは、見えるから見えるわけではないと思います。目で見るのと実際に見られるものとのギャップが一種のヴァーチュアリティだと僕は言いたいのです。つまり、そこに映っている、そして確かにそこに映っているものを見ているにもかかわらず、何を見ているかわからないということが、同じ「見る」という範囲に入るのか、そこを疑いたい。(中略)フランシス・ベーコンにしても、ベーコンの絵には何が写っているのか。抽象画の世界で生きていたベーコンは、フィギュアに戻り、具体的に身体などを描くわけです。でも、フィギュアが有れば簡単に見られるわけではありません。ドゥルーズがベーコンに惹かれる1つの理由は、目の前に何かがあるのにきちんと見えていない、その不安です。

モノのなかでモノとして生きる人間を考えるとき、どのようなデザインがありうるか。

それを考える上で、ポスト・ヒューマンの時代を考える哲学については、しばらく集中的に調べてみたいと思った。

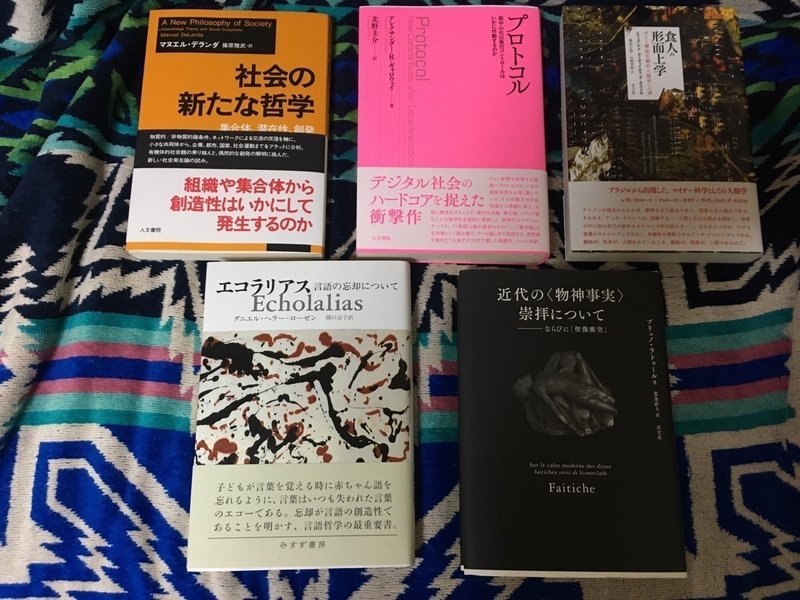

このあたりが読書対象。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。