言葉と他者

言葉というものを信じすぎてはいけない。言葉だけで何か定義しようとするのは現実的ではない。

言葉はとにかく曖昧だ。

人によっても取り方は変わるし、同じ人でも状況によってどう解釈するか、どういう意味で使うかは変化する。だから、言葉だけで議論するとき、議論する同士が相手がどのような立場でどのような意味で言葉を発しているかを配慮しない場合には無意味な言い争いにしかならなくなる。

言葉の扱いに配慮するということは、他者に配慮することに他ならない。自分とは違う他者というものを前提に「確かさ」を求めないと、いい結果にはならない。

ジル・ドゥルーズは『ニーチェ』のなかで「ニーチェは哲学にアフォリズムと詩という2つの表現手段を組みこんでいる」と言っている。ニーチェがそれによって哲学、思想のあり方を転換したのだと。

ニーチェは1844年に生まれ、1900年に亡くなっている。ようは19世紀後半から世紀末にかけて生きた人だ。前回紹介した高山宏さんが『殺す・集める・読む』で扱う推理小説も19世紀末から20世紀初頭にかけてのものだった。ニーチェはその前半、シャーロック・ホームズに代表される論理的な思考による謎解きといった行動によって、不確かなものに確固とした確かさを与える思想的な流れと同時代に生きたのだといえる。

だが、ニーチェ自身はそれとは真反対で、推理小説的にはその後の世代との類似性をもつ確かさを疑う側の姿勢を先進的にとっていた。いや、ある意味、1832年から1898年まで生き、アリスシリーズなどでノンセンスを扱ったルイス・キャロルと同時代人と見たほうがわかりやすいか。

そのニーチェについて、ドゥルーズはこう評している。

認識へと至るという理想、真なるものを発見するという目的に代わって、ニーチェは解釈と価値評価を置くのである。解釈はある現象の「意味」を、つねに部分的で断片的な「意味」を定める。価値評価は諸々の意味のあいだで、階層的に上にある「価値」であるか、それとも下にある「価値」であるかを決定し、諸々の断片たちを、その複数性を弱めたり廃棄したりすることなしに総体化する。まさにアフォリズムは解釈する技法であり、かつまた同時に解釈すべきものでもある。詩とは価値評価する技法であり、評価すべきものでもある。

ドゥルーズの『ニーチェ』を学生時代読んだとき、「あ、これだ!」と感じたのをよく憶えている。僕の物事の考え方になんとなくでもかたちが与えられてきたのは、この頃だった。そして、この頃からたくさん言葉を書くようにもなった。そのひとつのきっかけが間違いなくこの『ニーチェ』だった。

さて、このニーチェの解釈や価値評価という確かなものを疑う姿勢は、やはり同時代人(1838年生まれ、1916年没)で、物理学の分野でニュートン以来の絶対時間や絶対空間という前提を疑い、アインシュタインの相対性理論の着想ともなったマッハの原理を提唱したエルンスト・マッハにも通じている。

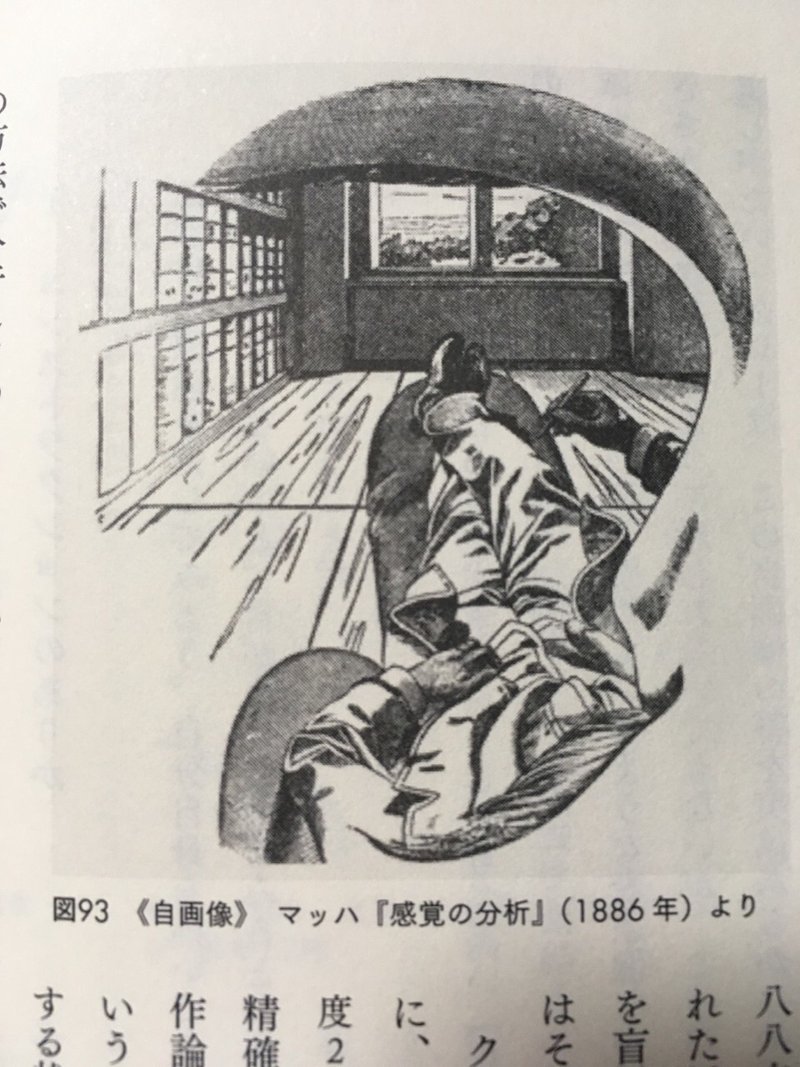

マッハが1886年の『感覚の分析』という著書で、こんな自画像を描いたことはよく知られている(僕も前に「境界でなく、動的な連関として」というnoteで紹介した)。

このマッハの自画像について『パウル・クレー 造形の宇宙』の著者・前田富士男さんは"外と内という「仮想的単位」にとらわれずに、こうした単位をいわば反措定的に媒介する「連関」や「関係」のありよう"としている。まさに絶対的な空間、時間を想定せず、あくまで内と外とが切っても切れないニーチェ的な解釈と価値評価なくしてはあり得ない「連関」や「関係」そのものとしてしか、世界と関われない人間のありようを示したものだといえる。

このような自分の鼻や目の縁が見えた状態で世界を見ている人間が、相手も同じものを見て話していることを前提と考えてしまう方がおかしい。相手が何をどう捉えて、話しているかを配慮しない言葉のやりとりが不毛に終わるのはそのためだとさえいえる。

絶対的なものなどないことを前提として、他人が自分とは異なる解釈や価値評価のもとに考え、話をすることのほうを当然として、相手とのそのズレのほうを合わせつつ、ディスカッションすることが何故できないのか? 何故、自分が相手とはまったく共有されていない物事を前提に話しているがゆえに、相手の言ってることが自分とは違うのだということを理解した上で、相手とは異なる自分の意見について相手に話したり、まず相手が何故自分とは異なることを言っているのかを考えてみないと、言葉など、まったく無意味なものになってしまう。

ほんとはその相対性があるからこそ、大事に言葉を紡いでいくことが大事なのだと僕なんかは思うのだけど(だからこそ、言葉にしようとしない人は怠惰だと感じてしまう、他人とともになにかをしようとする努力がみられないと)。

補足のために、長いがマッハの自画像に関する前田さんの説明を引用する。

マッハは『感覚の分析』で、自画像をあげつつ、知覚の因果論的理解に対して批判を加える。われわれの経験世界に現れる恒常的な事物は構成分、つまり要素からなっているが、この要素を文字で示すことにして、われわれの外にある物体と呼ばれる複合体の色、音などの要素をABC…とし、われわれの身体の諸要素をKLM…とし、また、われわれの意識における記憶、意志、表象などの要素をαβγ…とする。通常、われわれはαβγとKLMの複合体を自我とし、ABCを外の物体として区別している。だが、活発な表象が行動となる場合や、逆に環境が著しい変化を惹起する場合、また私の視野をかろやかに横切る蝶の動きに「相即的」にこころを重ねている場合に生じるように、αβγの変化がKLMを介してABCに移行したり、あるいは逆のこと変化が生じる。とすれば、「『物体』や『自我』という仮想的単位が暫定的な概観とか、ある特定の実際的目的のための方便にすぎないことを知る」必要があり、そうした仮想的単位をしりぞけてしまえば「自我と世界、感覚ないしは現象と物との対立は脱落して、問題なのは、要素αβγ、ABC、KLMの連関だけになる」。連関とは機能(関数)的依存関係なのであり、この関係のなかで、ある要素が動けば全体に変化を波及させ、その変化がときに物理学的客体として、ときに感覚として現れるにすぎない。それゆえ「物体と感覚、外界と内界、物質界と精神界との溝は、実は存在しないとマッハは主張する。

物体と感覚の溝がないのだから、物理学と認識論がマッハのうちでひとつになるのは、自然だ。

ここからアインシュタインもあらわれるし、量子論もあらわれ、それが経済にも影響を与え、世相の不安定さも相成って金本位制がぐらつき、ケインズあるいは、その逆をいくシュンペーターらが1920年代に登場してくる流れは、「結合を結合できない」で紹介したとおり。絶対という間違った前提から解き放たれれば、いままでにない新結合というきわめてマニエリスム的な身振りによりイノベーションは可能になることをはじめて明らかにしたのが、シュンペーターである。つまり、ニーチェやマッハの理解あってのイノベーション理論だろう(ようは絶対を疑う、相対の発想あってでしか新結合は生じない。だから、こんな風に言葉の相対性を論じてるわけでもある)。

とにかく、この時代、絶対的なもの、確かなものという前提が崩れはじめていたのは、絵画の世界でも印象派が登場してくる時代だということを思い出してみても、よくわかる。

その19世紀末から20世紀前半が、17世紀後半とくに英国王立協会が生まれた1660年を中心とした時代にリンクしていることは、すでに「結合を結合できない」で書いた。そして、その時代でもやはり、言語の曖昧さが問題となり(問題にしたのが、その頃頭角を現しはじめた数学者、科学者たちだった)、ジョン・ウィルキンズに代表される普遍言語の構想が同時にいくつも登場したことも書いた。

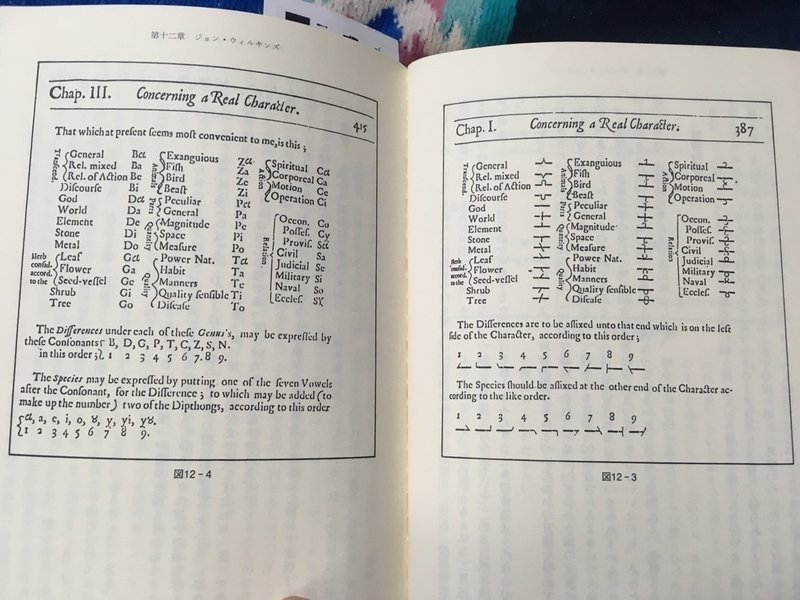

そのウィルキンズが1668年の『即物的記号ならびに哲学的言語にむけての試論』で展開してる普遍言語の構想をみると、まさにニーチェが転換する前の「真なる発見」的な目的をすこしも疑わない姿勢がありありと見られる。ウンベルト・エーコの『完全言語の探求』ではそのウィルキンズの普遍言語のシステムの一部をなすものである、こんな分類表が提示される。

この分類表をみて、ミシェル・フーコーの『言葉と物』という本の最初に、アルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスのエッセイに登場する中国の辞典の訳のわからない分類がもともと、そのボルヘスよエッセイが「ジョン・ウィルキンズの分析言語」というタイトルであることを思いだせる人はすごい。

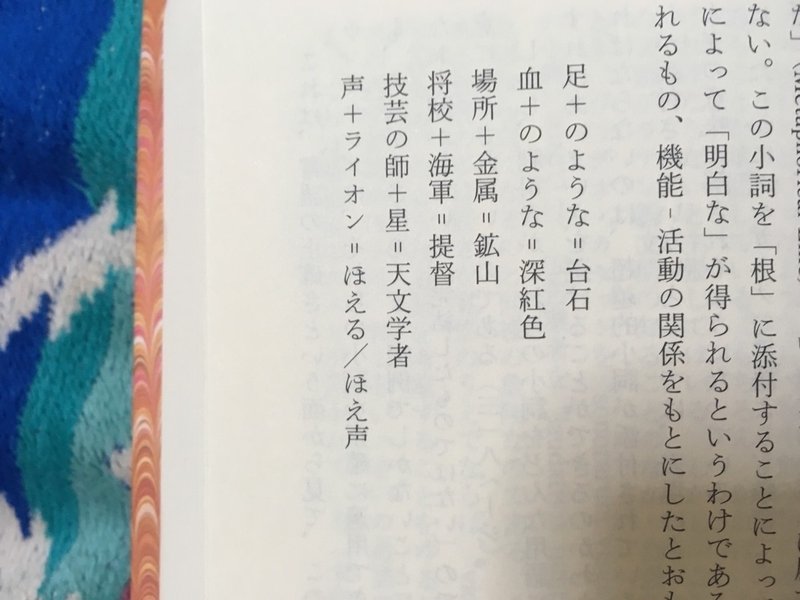

そのボルヘスの描く中国の辞典の分類は、

はるか昔のその著述の中で動物は以下のように分類されている。(a) 皇帝に帰属するもの、(b) バルサム香で防腐処理したもの、(c) 訓練されたもの、(d) 乳離れしていない仔豚、(e) 人魚、(f) 架空のもの、(g) はぐれ犬、(h) 上記の分類に含まれているもの、(i) 狂ったように震えているもの、(j) 数えきれないもの、(k) ラクダの毛で作ったきわめて細い筆で描かれたもの、(l) など(エトセトラ)、(m) つぼを壊したばかりのもの、(n) 遠くからだとハエのように見えるもの。

というものだが、この分類を言葉のゆらぎを普段から意識できていない人はそんなに単純には笑えない。ウィルキンズの分類が正しく(あるいは正しさに近く)、中国の辞典の分類はデタラメだと単純に言うのは、アインシュタインや量子論のあとの世界でなおもユークリッド的な空間を前提として疑わないようなものだ。まだ物理的なその前提のほうが近似値的に誤差がないからマシで、言葉による分類の正確さを無邪気に信じるほうがはるかに言葉というもの、あるいは他者というものと自分の認識の差に無頓着すぎて日常生活にすら破綻を生じる要因となり得る意味で厄介だ。

ウィルキンズの普遍言語はこのような分類を「原始概念」として普遍的に通用する言語の基本要素とし、その組み合わせをこのような形で使用することを想定している。

それを次のような記号の組み合わせによる表現を用いて記述する。

たとえば、このウィルキンズのシステムを用いると、Gαpeはチューリップ、Gαdeは麦芽をさすことになるが、これら見分けづらく、それゆえに記憶しづらいので、言うまでもなくtulipとmalted barleyという自然言語のほうが視認性も記憶可能性も高く、したがって使用可能性は段違いに異なる。

そして、エーコも指摘するとおり、このシステムでは新しい何かが発明されたり発見されたりした場合の新たな造語がきわめてむずかしいという問題がある(両者のあいだに意味的な関連は何もない、分類表と表記法の両方をともに手を入れなくてならないから)。

こういうことを一流の数学者が疑問に思わなかったのは、彼らが劣っていたからではなく、時代そのものがそうした理解が主流になっていたからだ。輸血の発明として羊の血を人間に輸血する実験を行ったのも同じ王立協会の科学者たちだったということを忘れてはならない。

この先に、正しい知識をちゃんと啓蒙して伝えさえすれば、人間はこれまでのような過ちや正しくない行為を行わない人間になるという信念のもとに、様々な活動、百科全書や辞書、博物館や美術館などのミュージアムといった様々な知的道具の発明がなされていくのが18世紀の啓蒙の時代である(この流れの中にウィルキンズより、「ちゃんとした」リンネの近代分類学」の体系も生まれている)。しかし、先のウィルキンズのように、あらゆる物と物同士の関係性を分類表のうちに固定化して、それを名によって新たな発見や発明を拒む閉じた堅牢性をもったシステムにしてしまえば、現実の方がそれを拒絶するのは目に見えている。

だから、その前提自体が間違っていたことに気づき、相対性のなかで混乱するのが産業革命などでそれこそ大量の発明品が社会を一変させた19世紀の半ばのことだったのは当然なのだ。こうした言語・思考による固定化がイノベーションとは無縁なのは言うまでもないだろう。あえて「オープン・イノベーション」などと言わなくても、イノベーションは常にオープンな場所でしか起こらない。自分たちと異なる言葉を話す他者を認め、会話のできる場所でしか。

というわけで、僕らはこうした歴史的変遷を経た上で、言葉を相対的なものとして扱うことにもっと習熟している必要がある。

それは単に言葉の問題というより、他人との接し方や共同作業と深く関係しているし、対人だけでなく世界との接し方の問題でもあるからだ。

言葉はそう簡単には伝わらない。

そう認識できているからこそ、言葉にすることを大事だと思えることは多い。

私事でいえば、この季節、まわりの人の評価をする役割があるが、評価の際、ちゃんとその人たちのやってきたことを言葉にして褒めてあげたり、何をしてきたかをあらためて言語化しようとするときに、その人たちひとりひとりと自分との関係を見つめ直すきっかけにもなる。そして、ちゃんとひとりひとりのことを言葉としてしっかり認めてあげなくてはいけないという気持ちもなる。

それも言葉が相対的なものであるからこそ、大事なことなんだと思う。絶対的な言葉による評価などはない。ましてや、数字でなにかを測る、採点するシステムなどはつまらなすぎる。

そういうものだからこそ、他者との関係をもつ道具として、解釈と価値評価の道具として、言葉のアフォリズムや詩のような性質もうまく使いながら大切に使いたいと思う。何かを固定して殺してしまうものではなく、常に変化して新たな関係性を更新していけるツールとして言葉を受け止めたい。

言葉にすること、言葉を理解しようとすること。それを怠ってはいけないと思う。他者のことを思う気持ちがあるのなら。

#コラム #エッセイ #言葉 #言語 #ビジネス #哲学 #歴史 #科学 #イノベーション #コミュニケーション #思考 #思想

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。