サピエンス異変/ヴァイバー・クリガン=リード

「誰でも知っているとおり、長く働いたからといって仕事がはかどるとはかぎらない」。

この科学技術全盛ともいえる21世紀に、僕らはいまだ科学的にみたら不合理だらけな仕事や生活をし、社会や環境のデザインをしてしまっている。

そんな考えが、最近僕自身のなかで徐々に否定しがたく明らかになってきて唖然としている。

自分たちがこれからも健やかに生きる環境というものを、最近の科学の研究結果を参照して考えてみた場合そう思うのだ。

僕らは健やかに生きる環境というものをもっと科学的にみてデザインし直さないといけないと。

サバンナに生まれた種にとってのブラックな労働環境

例えば、この『サピエンス異変』。

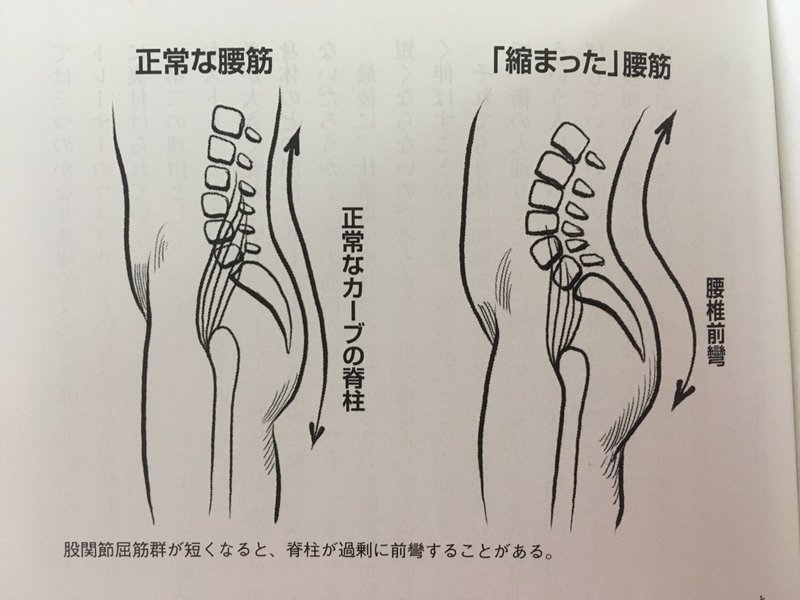

この本では、腰痛や2型糖尿病のような現代人だけがかかる病気の要因を作っているのが、何百万年も前にサバンナに生まれ、狩猟のために歩き回る生活に適応するよう進化した人間の身体が、1日15時間を超える時間をじっと座っている生活に適応していないことによるものだという指摘がされる。

腰痛は身体障害の原因として世界的にもっとも重大だ。医療システムが中程度の症状を悪化させて慢性化させているのかどうか、大きく変化した労働環境が身体障害の可能性を高めているのかどうか、いまだに最終的な結論は出ていないが、どちらもおそらくはそのとおりだろう。そしてどちらについても、その真犯人は私たちが作ってきた環境である。座りっぱなしの習慣が広まったのに合わせて、腰痛も世界的に拡大したというのは、けっして偶然ではない。

長時間労働することで直近の仕事は片付けられたとしても、もっと長い目でみれば歳をとったときの健康寿命が腰痛やら糖尿病やら肥満に起因するさまざまな病のせいで短くなれば、生涯的な観点で「仕事がはかどる」とは思えない。

この点、いわゆる今言われている働き方改革はきわめて非科学的だ。

単に労働時間を減らしても、仕事をしている時間は座りっぱなし、家に帰っても結局、座って過ごしていたら変わらないのだから。

時間を減らしたところで、根本的にいまの労働スタイルそのものがブラックで、それは低所得層だろうとエグゼクティブ層だろうと、デスクに座りっぱなしの働き方をしてたら違いはない。

たとえ、リモートワークになろうと、陽の届かない部屋の中で机を前にひたすら同じ姿勢で仕事をしていたらブラックだ。

ようは根本的に問題をとらえ間違えていたなら、どんな解決策をだしてみたところで、問題はなくならないということである。座りっぱなしであることと陽に当たらないことを解決しないと、どうにもならない。

手っとり早い解決法がもてはやされるこの文化では、高負荷のトレーニングをたった7分で済ませてすぐに仕事に戻ろうといった発想が植え付けられてしまう。データによれば確かに何もしないよりは代謝にメリットがあるが、週に数分だけ運動すれば、あとは座りっぱなしの生活を送っていてもその悪影響を打ち消せるという考え方は、ばかげているだけでなく無責任だ。

問題は座りっぱなしで、歩かないこと

「古代ギリシャが残した壺、花瓶、小壁にはさまざまな姿勢の人が描かれている」。しかし、その古代社会が残した人工物が描いている中には「巨大な槍が背中から突き出ている人がごく稀にいるにしても、痛む腰に手を当てている人は1人もいない」と著者はいう。

そう、腰痛は元より人間に寄り添っていた病気ではなく、歴史上のある時点にある場所を起点に発生した、環境起因の病である。

集団における感染症の発生要因を研究する学問としての疫学は、1854年、イギリスの医師ジョン・スノウが、コレラ患者が多量発生したロンドンのブロード街で患者発生状況の調査を行い、ある井戸が汚染源と推測したことからはじまる。この疫学の、発生時期と発生場所の特定から病気の要因を探る視点でみれば、「文芸史には、腰痛の話はほぼ何も見つから」ず、「ギリシャの花瓶と同じように、腰痛はまったく出てこない」し、「シェイクスピア作品にもない」という状況の後、「それ以降になると、腰の痛みを訴える声がちらほら聞かれるようになる」という事実は、どうやら、そのあたりに腰痛という病の原因がありそうだという推測は成り立つ。

「19世紀初頭に何かが変わり病弊を広めたのだ」と。

そこで著者が焦点を当てるのは、19世紀のイギリスに大きな社会的変化をもたらした産業革命において生まれた、新しい2つの生活様式としての工場と学校だ。それらは人間を、人間の身体とその行動をとにかく一元的に管理しようとした。

ヴィクトリア朝の学校の教室で興味深いのは、そのやや特異な教育法のためだ。これらの学校はいたって厳格に管理された環境を維持した。カリキュラムは恐ろしく退屈だった。よむ(聖書か初歩読本)、書く、算数。もちろん、ほかの生徒よりいくらかでも知識の吸収が遅いと鞭打ちが待っている。ヴィクトリア朝の工場では、労働者は家族から離され、上司の監督を受け、監視され、計画を指示される。すべては標準化され、最大限の効果が得られるように実行され、結果は社会に貢献しなければならない。効率と統一が最重要課題だった。学校と工場が同じ町、同じ時期に興ったことは、ある種の巡り合わせだった。私たちはどこかの時点で、教育を工場に変えてしまったのだ。工場の規則と規律を子どもに植えつけることは統治戦略だった。こうした体制の社会に生まれ出れば、機械化されたライフスタイルを何も疑問に思うことなく受け入れられるだろう。工場と学校の融合は、ビジネス習慣が学校や大学のカリキュラムに詰めこまれた現在の教育制度に似ている。

工場も、学校も、いずれも同じように、1日のうちの何時間もじっと座ったまま、反復的な作業をひたすら人に、というか、人の身体に強いるものだった。

従来、サバンナを獲物を追って歩き回り、農業革命が起きて定住したのちも、陽の当たる建物の外で、立って動いて仕事をすることが多かった暮らしから、突如、19世紀のイギリスを疫学的な病の震源地として、1日何時間もずっと座って暮らす仕事にシフトしたのだ。

それも子どもの頃から、その生活を癖づけるような教育期間まで社会的なデザインとして組み込まれた。

使わなければ弱くなる

その生活のデザインの変化は、すこしも人体的のデザインに適したものではなかった。

小児の身体はあきらかに成人とちがう。歩くより走りたいという子どものころの瞬発的なエネルギーは、青年になるといつの間にか消えている。学校は教育するためではなく、静かに座っていることを教えるために発明されたかのようだ。16歳になるまでには、人新世の身体は長い時間座っていることを教えられるだけではない。長いあいだそうしたために、教育工場に入るときには柔軟で、順応力に富み、エネルギーにあふれ、鋭敏だったのに、教育工場を出るときには、多くの関節や四肢の可動域が狭まっている。可動域が限定されたのは、長い時間座っているあいだに動くことを厳しく制限され、従順さを徹底的に叩き込まれたからである。

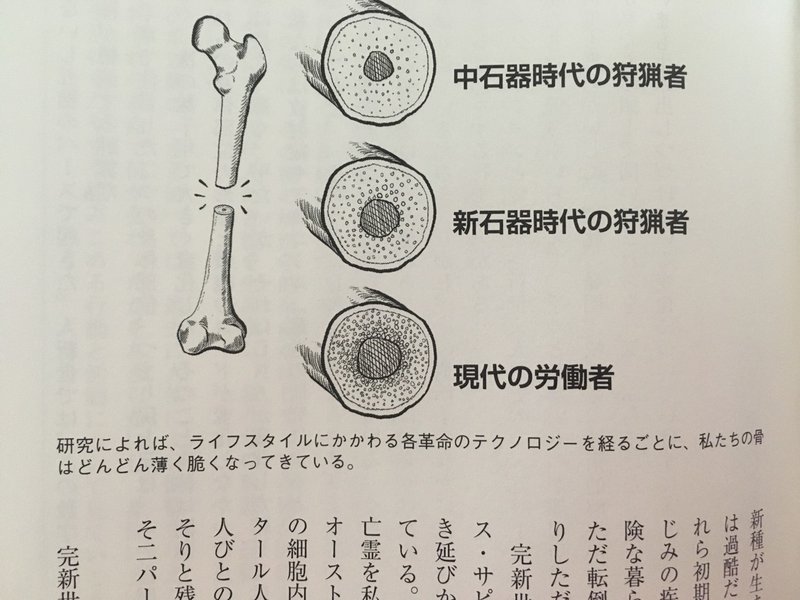

生物の身体は使わなければ、弱くなるようできている。

筋肉にせよ、骨にせよ、使う必要がなければ強化する方に力は働かない。細胞は時間が経てば死んでいくので、必要があれば元あった機能を復元しようと働くが、使わないなら無理して再生しなくて良いので、結果、筋肉の柔軟性も骨の強度も失われていく。

この場合、必要性とは動くことで、不必要であるとは動かずにじっとしていることだ。

サバンナを歩き回っていた頃に比べれば、定住して農耕民となった人類はそれ以前よりは弱くなったが、それでも普通の人が今のアスリートなみに強かったという。

2017年に発表された研究実験の結果によれば、紀元前5300年から西暦100年までの94人の女性の標本をスキャンしたところ、これらの女性の骨はアスリートを除く現代女性より平均で30%強かった。初期の農耕民女性が一生懸命働いたことが骨に見てとれた。(中略)この実験の結果は、これらの女性が現在のオリンピックに出場するボート選手より重労働したこと、そして彼女たちの「上腕骨の強度が農耕をはじめた年から5500年にわたって現代のアスリートより高かったこと」を示している。

人間が生きる上で、自分の身体は何よりも大切にすべき環境だろう。

その環境がそれと地続きの生活環境(陽の当たらない場所で毎日何時間も過ごすという生活環境)のおかげで著しい環境破壊を受けている。じっと座ったままでは腰痛にも、2型糖尿病にも、肥満にもなる。

陽の当たらない場所では目が悪くなる。目も筋肉で動いているのだから、(遠くの獲物を見たりするのに)使わなければ弱くなるのは当然だ。

その影響は若い時にも当然でるが、加齢により、多くの人が影響される。特にこれだけ寿命が伸びれば、誰もがその影響を受ける可能性を持っている。

それは結果として、個々人の身体や心を苛むだけでなく、国の経済をも苛むことになる。

このままいくと2025年には、肥満とそれにともなう病気によって世界中で年間1兆2000億ドル(約120兆円)の経済的損失が生じると推定されている。世界肥満連合によるこの報告では、世界中の人の3分の1以上(27億人)が体重過多または肥満になるとも推計されている。損失学は国によってばらつきがあり、アメリカが5000億ドル(50兆円)で群を抜いている。医療制度を崩壊させかねないほどの額だ。

これは単なる健康問題や環境問題としてだけでなく、経済的、政治的問題として社会デザインに不備があるということに他ならない。

環境に考慮しないデザイン

さて、この本"新たな時代「人新世」の衝撃」"とサブタイトルにある割には、人間が地球環境に大きな影響を与える新たな地質学的時代になっての変化についてはそれほど取り上げられてはいない。

とはいえ「ほとんど」と書いたとおりで、そうした記述もある。特に、二酸化炭素濃度の増加の話はちょっと衝撃的なだ。

産業革命以来、二酸化炭素の濃度がかつてないほど、高くなっていることは知られている。

25億年前のGOE(大酸化イベント)で酸素が増加して以降も二酸化炭素濃度は増えたり減ったりしている。「恐竜が地上を闊歩してたころ、二酸化炭素濃度は1000ppmもあった」。

しかし、人類が登場して以降は、その振れ幅は200-300ppmとなっていた。

その二酸化炭素濃度が、産業革命以降上昇し、現在の濃度は400ppmを超えている。予測では2050年には550ppmにまで上昇するという。まさに人新世である。

問題は、その影響で植物の栄養価が低くなるということだ。

植物は大気中の二酸化炭素を、葉の裏側にある気功という場所からとりこむ。気功を小さな口だと考えれば、大気中に二酸化炭素が増えると、植物は気功を少し閉じる。気功を開いていると、空気中よりも湿度の高い葉の内部から水が失われてしまうからだ。気功を狭めれば、失われる水の量が減って、使う水の量も減る。効率は上がるが、使う水の量が減ることで、根が吸収する水の量も減る。そのため、土壌から根に流れこむ養分も減ってしまう。

光合成で用いる水の量が少なく済めば、根から水と一緒に吸収するミネラルの量も減る。結果、人新世の環境においては、野菜や果物のもつ栄養価は下がる。

衝撃的なのは、この植物の栄養価の減少による影響だ。数学者のイラクリ・ロラッツが2014年に発表した内容が驚きだ。

ロラッツによれば、それらの研究は、人新世に体重を増やしている生物種が人間だけでないことを証明しているという。「人間が作った食物を食べていない野生動物さえも徐々に太っていることが、数々の研究によって示されている」。

栄養価の低い植物から、従来と同じだけの栄養をとろうとすれば、結果、前よりたくさんの量を食べることになる。

二酸化炭素濃度の増加により土壌からのミネラルを吸収する量が減るのは何も人が栽培している植物だけでなく、サバンナの野生の植物であろうと同じなのだから、それは野生の動物が体重を増やす理由となる。

野生の動物まで太るというのは尋常ではない。

もちろん、同じ結果は人間にも出る。

二酸化炭素濃度の高いところで育てた植物飼料を動物に与えると、食べる量が増えるのだ。人間も食べる量が増えると考えて差し支えないだろう。

こうなると、もはや人間は何のためにさまざまな開発やら研究やらを行っているのかわからなくなる。また、何のために働き、どんな生活を目指しているのかが疑問だ。

自分がそんなエシカルな人間だとは思わないが、ここまで明確に問題が明らかになれば、デザインを見直さないといけないものが山ほどあることに目を背けてはいられなくなる。

本当の意味での働き方改革

先の引用中にあった「工場と学校の融合は、ビジネス習慣が学校や大学のカリキュラムに詰めこまれた現在の教育制度に似ている」という指摘があったが、そうだとすれば、詰めこまれてあるはずのビジネス習慣とやらはかなりいかれている。

肥満は一国の医療制度を破壊するほどの大きな問題となろうとしているのに、その要因が仕事や教育のデザインの不備や、二酸化炭素濃度を増加させるような生産であるとするなら、果たして、いまのビジネスは価値を創出をしていることになるのだろうか? 価値を生んでいるつもりの一方で、それを帳消しにするくらいの負債を創出しているなら、どう考えても、そのバランスシートは破綻している。

『あなたの体は9割が細菌』で描かれた体内細菌のバランスという環境危機、『セレンゲティ・ルール』で描かれた環境の調整をおこなうしくみとしての生態系という環境危機、そして、『地球外生命と人類の未来』が描く気象現象の大きな変化を伴う1つの生き物しての惑星レベルの環境危機。

人新世と呼ばれる人間の活動が地質学的な規模から、野生の動物や植物の生態はたまたそれと不可分な土壌の水分蓄積や安定した川の流れなどを含む自然環境、あるいは体内微生物の住む環境やここで紹介した筋肉や骨格レベルの環境変化という、あらゆるレベルの環境破壊すべてが、人間の科学的な発見を省みない不出来なデザインによって生じているのだとしたら、あまりにばかげているし、無責任だろう。

『セレンゲティ・ルール』で著者のショーン・B.キャロルは、「21世紀の標語は「環境保全による生活向上」というものになろう」と語っていたが、僕らはもう少し科学者たちが明らかにしてくれた、環境というサーキュラーなシステムを理解した上で、経済や社会や生活や仕事の仕組みをデザインしなおす必要があるだろう。

そんなものは儲けにならないと思う人がいるかもしれないが、これだけ環境問題が政治や経済レベルで負荷になっているのだから、そうした問題に向き合うビジネスが成り立たないはずはない。

そうではなく、自分たち人間が生きる環境にマイナスを与えるような仕事に日々携わる中で、同時に、その仕事自体が自分の身体という環境に、身体的にも精神的にもマイナスの影響ばかりを与えているとしたら、まったくもって何のために働いているのか、わからない。

ただ、何のために働いているのかはわからなくても、その働き方でどんな影響を受けてしまうかだけはちゃんと認識しておいた方がいい。

職場での生活は、少なくとも私たちが経験するような形では、人間に合っていない。19世紀、投げやりな工場経営者のせいで怪我をしたり命を落としたりした労働者に対して、補償が行われることはめったになかった。しかし、そのころにはじまった法制度がやがて成熟し、いまでは私たちの身は以前に比べてよく守られている。精神の健康問題は身体的な問題と同じく測定可能で、ストレスや自発的残業、長時間労働の文化が及ぼす影響を、雇用者や政府がいまよりももっときちんと監視できない理由なんてどこにもない。この問題に世界的にとり組むには、まず問題自体を知る必要がある。

まず、座りっぱなしの仕事が大きな問題だ。幸いにして、うちのオフィスには、窓際に立って仕事のできるカウンターテーブルが備え付けてある。これまであまり使ってこなかったが、明日からは積極的に利用したい。

さて、冒頭の問題に戻ろう。

「誰でも知っているとおり、長く働いたからといって仕事がはかどるとはかぎらない」というやつだ。長く働いても「生産性はあがらない」のは、自身の経験からも、まわりの様子からも知っている。

そのことに関して、著者はこんな例をあげている。

チャールズ・ディケンズは、14篇の長編小説と数えきれないほどの短編小説、そして少なくとも5篇の中編小説を書いた。その傍らでいくつもの連載を持ち、何篇かの戯曲を書き、アマチュアの演劇制作にかかわり、自作の公演を行い、何千通もの手紙を書き、1日30キロ以上歩き、10人の子どもを育て、何篇かの詩と史劇を手早く書き上げたが、それでも午後まで仕事をすることはなかった。

午後から仕事しないなんてルールは最高だ。で、ディケンズはどうやって、そんな状態でいい仕事をしたのかって?

チャールズ・ダーウィンによると、ディケンズは庭をぶらついているときに最高の仕事をしたという。

外をブラブラ歩きながら仕事をする。

そんな仕事の仕方をデザインすることこそが本当の意味での働き方改革なのだろう。

というわけで、僕らは自分たちがどう生きるか?のデザインの基本となる思想から、まず見つめ直す必要がありそうだ。

そして、そのデザインを見なおす際、僕らはもっと科学的であって、生態学的視点を持っているとよい。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。