エントロピー

最近、無意味化について書いている。

文字通り「無意味」と題したものをはじめ、「偶然」、「白痴化」というnoteを書いた。

この人間が住む社会は意味に覆われている。けれど、その人間が頼りにする意味=価値は、自然の営みとしての風化や腐敗、老いや死などによって失われていく。あるいは、人間が作ったはずの機械や、あるいはそれに似たルールが機能することによる過度の反復が意味を消滅させるような無意味を生みだすこともある。

そうした時間の経過や反復が、意味の無意味化(ガラクタ化)を進める操作であることを着目したのが、バタイユのアンフォルムという概念だし、建築家アルド・ロッシが「建築を忘れる」といったことである。

しかし、そうした無意味化の操作は、やはり人間よりも、そもそも意味を持たない自然の方が得意である。元より自然界ではエントロピーによりあらゆるものは時間の経過とともに無意味化する。

そして、それは不可逆的な操作でもある。ガラクタ化したものは、元通りには戻せない。風化、腐敗、老い、死。どれも自然がもたらす不可逆的な変化だ。いずれも時間とともに生気が失われていく。

その意味で、エントロピーとは生気とは真逆のものといえる。

「岩石の混沌ほど生気なく見えるものはない」というダーウィンの指摘を引用しつつ、スミッソンは地質学的記録を「地図の地滑り」として、不可逆的な冷却化と死のプロセスに関するチャートそしてテクストとして珍重する。それぞれの岩石、それぞれの石層は森林全体、種全体が--「数百万単位で死んで」--腐食し、この腐食というプロセスの圧力の下で一種凍り付いた永遠と化したことを示す証拠である。

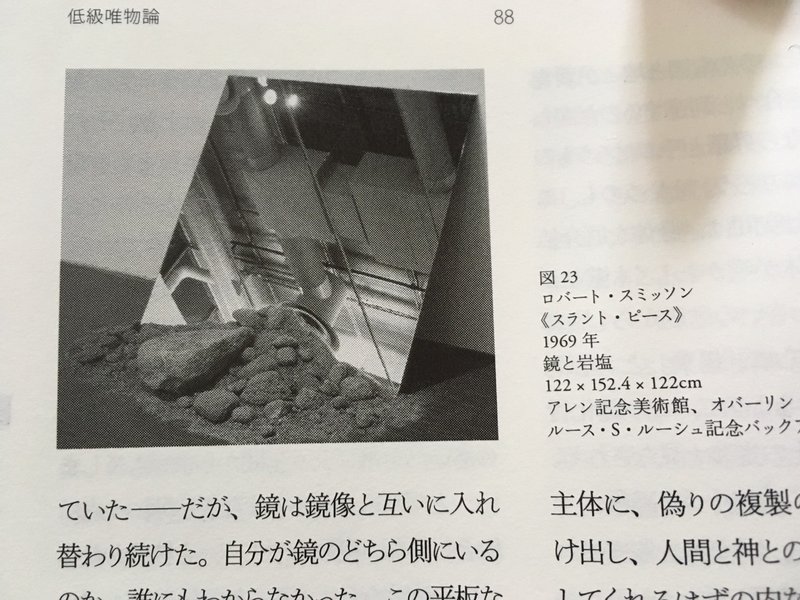

イヴ=アラン・ボワとロザリンド・E・クラウスが『アンフォルム 無形なものの辞典』で紹介する、アメリカのランドスケープ作家として知られたロバート・スミッソンは、そんなエントロピーをテーマにした制作を行なっている。

スミッソンには、ランドスケープアート以外でも、鏡を使った作品もある。

元よりミメーシス(模倣)をひとつの重要な方法として用いてきた西洋の芸術の文脈において、鏡というのは、無視できないテーマだろう。同時に、西洋においては、プラトンのイデア論にも代表されるように人間が観ているイメージを偽の模像だと考え、神=唯一者のみが本当のイメージを観ることができると考える伝統もある。

そういう文脈の中でスミッソンが差し出す鏡は、果たして、誰の視覚像なのか?という問いを投げかける。

スミッソンにとっては、エントロピーは、超越論的主体が統御する視覚的空間において乗り越えられる境界という条件であるというより、奇妙なことに空間のうちにまったく場所を持たない模像という一種の謎がもたらす、構造上の盲目の機能なのである。

人間が住む意味に囲まれた世界は、ようは人間が模像しか観ることができないことに由来する幻想の世界でしかない。超越論的主体である神のみが、その意味の世界との境界を乗り越え、真の世界像を目にすることができる。カントの物自体という考えもこのバリエーションではないだろうか。

けれど、スミッソンは伝統的なそうした見方に与しない。それ自体、意味の固まりのような超越論哲学主体などを想定することなく、「空間のうちにまったく場所をもたない模像」という意味を剥奪された謎を提示してみせることで、人間と神、偽の像と真の像という対立そのものをガラクタ化する。

しかも、そのスミッソンの操作は、伝統的なミメーシスに基づく自然主義的な方法を否定したモダニズムの操作とも異なる。

「私は見る」は、視覚形式の水準においてこれに類する幻術である。反省的モダニズムは、対象の領野における自然主義を抹消し、主体の感覚を新たに高めようと欲する。その感覚とはつまり一つの形であり、その形は「私は[この形を]見る」という事実以外の何ものでもない、というイリュージョンを作り出す一つの形式のことである。これに対して、エントロピー、模像という手段は、主体は不在なまま、見ることの領野を漂わせることである。そのような手段が示そうと欲しているのは、一人称の消滅が無限の反復というもののもつ自動性においてアンフォルムなものを始動させる仕掛けになっているということである。

モダニズムが主体を自然(イコール神)から解放しようという試みだったとしたら、スミッソンのエントロピー的な操作は、むしろ、自然を主体からも神からも解放したものであるように思う。

人間がみずから生みだした模像としての意味ある世界を壊す、自然のエントロピー的操作。それは日々休むことなく、作動しているのだけど、意味に囚われた僕ら人間はその世界の止むことのない崩壊の音に気づかずにいる。

さて、ここで見方を変えてみる。

デザインリサーチという方法の活かし方についてだ。

僕は、デザインリサーチという手法が"イノベーション"を生むためのなんらかの役に立ちうるとしたら、この観点のみではないだろうか?という気がしている。

ここでいう「デザインリサーチ」とは、エスノグラフィッカルなフィールドワークのみならず、デザイン的な課題を明らかにするために行う、トレンドスクレイピングを含むデスクトップリサーチ、様々なエキスパートへのインタビュー、リサーチ的な意味合いで実施されるアイデアソンなどのワークショップなどの複合的な方法を用いて行う探究的活動を指している。

この探究的活動を「これまでにないものを創出する」という意味でのイノベーションに役立てるとすれば、エントロピーの作用により実はすでに無意味化している(あるいは無意味の兆候がある)が、人間自身がそれに気づいていないシステム=意味がどこにあるかを言い当てることにあると思っている。エントロピーが進んでいるにもかかわらず、人間がその無意味化に気づかずに過ごしている領域を見定めることだ。

つまり、バタイユ的な意味での、一撃を与えてガラクタ化すべき領域を見定めるのがデザインリサーチを行う唯一の意味ではないかということだ。そう思って、僕はデザインリサーチをプロジェクトに活用している。それ以外に用いる価値を僕自身はあまり感じない。

「ユーザー視点で」みたいなことももちろん大切だけど、それはむしろ当たり前のことでしかない。ユーザーのインサイトなどといっても、結局のところ、無意味化に関わる領域においてしか、そのインサイトをイノベーションに結びつけるのはむずかしい。欲求はあっても裂け目がなければ、そこに新しい何かを挿しこむのはむずかしいからだ。アイデアだけで、終わるのはそのケースだろう。

だから、ユーザー視点を持ったからといって、イノベーションのヒントになる理解が自分の中に生まれるわけではない。大事なのは、集めた情報を元に自分自身が何に気づきたいか?だ。そのこと自体はリサーチを行う前から明らかで、僕の場合でいえば、それが「エントロピーの作用により実はすでに無意味化している(あるいは無意味の兆候がある)が、人間自身がそれに気づいていないシステム=意味がどこにあるか」という観点だ。

当然ながらどんな思考法もその方法を何を目的とし、そのためにその方法をどう使えばいいかがわかって用いなければ、まともな結果など出るはずはない。頭や時間の無駄遣いになるだけだ。

デザインリサーチを頭の使い方という観点でみれば、本質的には、別にユーザーのことを考えることがポイントなどではさらさらなく、どこに何かをデザインし直す価値のある裂け目があるかを明らかにできるか?という観点に尽きる。イノベーションが視野に入っているなら、見つけるべき裂け目は、時代の流れを変え得る裂け目を見つけることにフォーカスすべきだろう。

それはこれまで意味があると信じていたもの価値を踏み潰し、ガラクタ化する思考操作である。バタイユのいうアンフォルムの操作にほかならない。

もちろん、デザインである以上、ガラクタ可能な裂け目を発見したのちは、ガラクタ化によりできた空き地に別の人間的な意味を構築しなおすところは、バタイユが嫌ったモダニズム的な操作となる。破壊と創造がいっしょになっているがゆえに、破壊の方がベールに包まれがちで、その思考作業であるデザインリサーチの側に(それ自体も創造であるかのような)誤解が生まれがちで、その工程が失敗しているケースは枚挙に暇がない。

そういう失敗を避けたいのであれば、人間的な領域だけで考えるつまらなさを放棄して、自然のもつエントロピーの不可逆的な変化といったものも、しっかりリファレンスに加えるべきではないだろうか。固すぎる頭の使い方では、おもしろいものは生まれてこない。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。