マルセル・デュシャンと日本美術/東京国立博物館

フリードリヒ・キットラーは『ドラキュラの遺言』の中で「今日われわれの誰もが承知していながら、決して口にだしては言わないことがある」と前置きした後、口に出すのではなく文字にすることで、こんな指摘をしている。

書くのはもはや人間ではないという事態がそれである。

キットラーの念頭にあるのは、コンピュータによる書字行為である。1993年出版の本のなかでの25年前、四半世紀前の指摘だ。

コンピュータがなければ脱構築もありえなかったと、デリダはズィーゲンの講演会で語った。文字やテキストはコンピュータのトランジスター・セルのなかにだけあって、もはや時間的にも空間的にも知覚できないものになってしまっている。この30年の間にシリコン・ヴァレーでは、トランジスター・セルを1ミクロン以下のサイズに縮小してきた。偉業である。その結果、われわれの日常的なな書く行為も、フラクタル幾何学の概念でしか語ることができなくなってしまった。

ここでフラクタル幾何学と称されているのは、コンピュータ的な記述の過程で、対処は段階を追って小さく縮小されていくからだ。キットラーが挙げる例そのままを示せば、

アルファベットが成立し始めたころ、1個の「駱駝(Kamel)」が--それにあたるヘブライ語--「ラクダ(Gamel)」に変換したサイズの縮小率は2.5桁だった。しかし今日、あらゆる記号を分子単位にまで超小型化してしまったので、この書く行為(ライティング)それ自体が消滅してしまったのである。

厳密に言えば、目に見えないくらい小さくなりすぎてしまっただけで、完全に消滅したわけではない。

目に見えるよう、ヒューマン・フレンドリーなユーザーインターフェイス上ではアルファベット成立時と同等なサイズでディスプレイ上には表示してもらえる。フラクタル幾何学の相似形をもってサイズは可変であるが、その大元となる書かれた情報はもはや人間には直接取り扱うことができないほど、ミクロ化されている。

「書くのはもはや人間ではない」とキットラーがいうのはそういう意味においてである。

むろん、キットラーはコンピュータ以前のタイプライターの時代(つまりレミントンが最初のタイプライターを発売した1874年から、それがすこし遅れて市場で普及しはじめた1881年)から、その気配があったことを指摘している。

アラン・チューリングがチューリングマシーンを提示したのが1936年、ジョン・フォン・ノイマンがプログラム内蔵方式を提唱したのが1945年で、次の1946年には、ペンシルベニア大学で真空管を用いたデジタル計算機ENIACがつくられている。

この過程において、書くことは人間の行為ではなくなっていった。

当然、この文章ももはや僕は直接は書けない。すこし参加させてもらってるだけだ。

しかし、人間の行為ではなくなった創造的行為はなにも書くことだけではない。芸術的制作行為も同じような時代に、人間から離れていった。

そのことに自覚的だったのが、マルセル・デュシャンだったのだろう。

昨日、東京国立博物館で開催中の「マルセル・デュシャンと日本美術」展で、デュシャンの活動の痕跡をみて、そういう思いをつよくもった。

デュシャンは1913年に最初のレディメイド作品を発表している。

「自転車の車輪」がそれだ。

その前年の1912年からデュシャンは代表作である「彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(通称「大ガラス」)」の制作に向けた習作やメモの作成にとりかかっている。

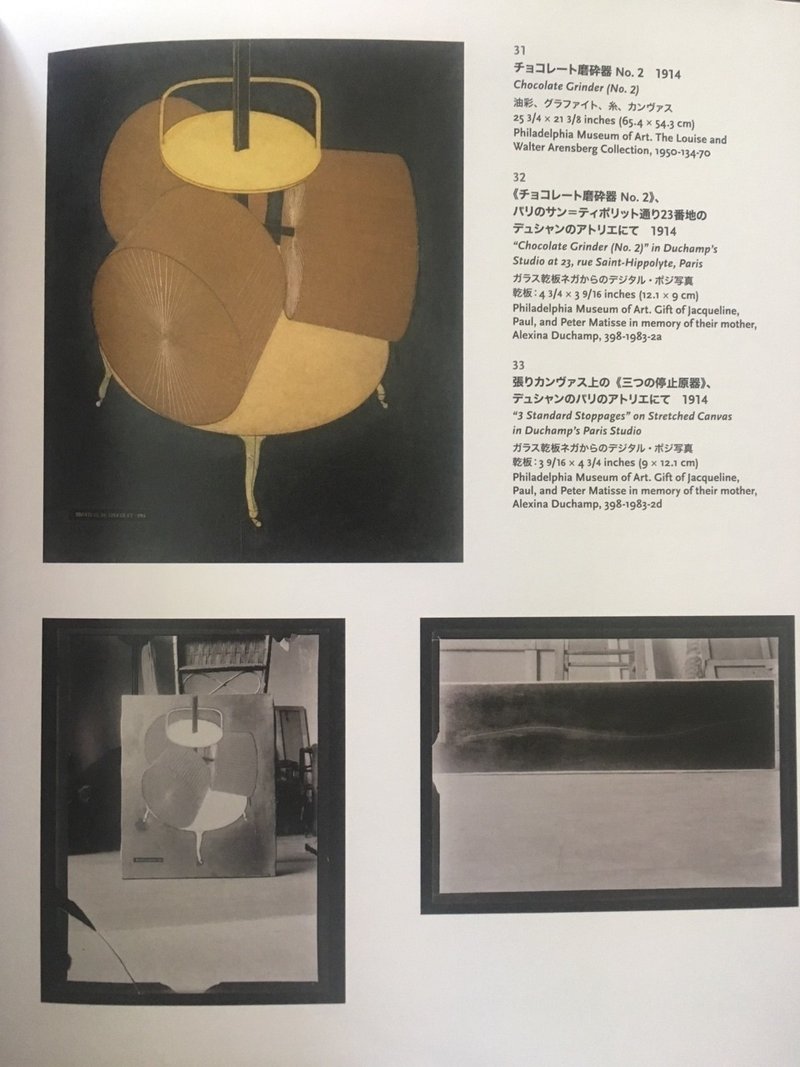

たとえば、後に「大ガラス」の右下に描かれることになる「チョコレート磨砕器」などがそれで、それ以前のキュビズム的な作風から決別して、数学的な遠近法を採用した描き方を採用するようになっている。

実際にはデュシャンが「手を使って」制作しているものの、デュシャン自身、そこに手の介入があることになんら価値を置いておらず、あくまで機械の代わりをしているにすぎない様子がその画面からは明確に伝わってくる。

それは後に「大ガラス」として、すべての要素が結実した段階においてもそうだ。

図録『デュシャン 人と作品』において、こう書かれている。

彼の「精密絵画」は、機械的な製図、技術者の図面、工業デザインと同種の非人間的様式を採用することによって伝統的な手作業への信頼を貶める。レディメイドはこの考えを一歩前に推し進めた。百貨店や金物店の売り場で見つけたものを選択することを芸術創造に置き換えたのである。

1917年には、あの「泉」が美術界で物議を醸すが、あれは「レディメイド」というものに目を向けさせるデュシャンの戦略であって、「泉」だけが優れたレディメイドなわけではない。いや、優れているかどうか自体がもはや意味をなさなくなっているのかもしれない。

当然ながらレディメイドはオリジナルという概念とは無縁だ。「泉」も何がオリジナルなのかは曖昧で、実際、今回の展覧会で展示されていたのは1917年に発表されたものではなかったし、上の写真でパリ・ポンピドゥセンターに展示されているものとも別物だった。

もともとが大量生産品であることもあるが、芸術作品としても複数のバリエーションが作られている。

そのことはデュシャン本人が作品のアーカイブに強い興味を持っていたことの結果でもあるのだろう。

彼は次の写真のように、自身のこれまでの作品をアーカイブ化したようなボックス作品をいくつも制作している。

「大ガラス」もあれば、初期の絵画作品も入っている。

また、作品のみならず、作品制作過程のメモを集めたボックスなどもある。

いまでいえば、APIやSDKを公開するのに近いのだろうか。

人の手から離れた制作、創造というものの在り方が個人に属するものではなくなり、社会的に開かれたネットワークやコミュニティのなかで、機械やシステムを通じて創造が行われていくようになることをデュシャンは明確に見通していたように感じた。

一方で、デュシャンは提示されたイメージと言葉のズレのようなことにも関心を抱いていたことが作品からはみえる。しかし、それは創作者のうちにおけるズレではなく、創作するものと創作物を見るものの間のズレの顕在化なのだろう。

つまり、それは人の手を離れた創作と、そこから取り残された鑑賞者としての人間のズレなのではないだろうか。

再び、ここでキットラーを引いてみたい。キットラーは創作の作業が人の手を離れたということだけを指摘しているのではなく、創作における考え方や理論までもが人間から離れたものになりつつあることを指摘しているからだ。

ヒルベルトの意味においてすべてを形式化すると、理論というものはおはらい箱にされてしまうことになる。というのと「理論はもはや有意味な命題の体系ではなくなり、語の連なりとしての文章の体系にすぎず、そして語自体もまた字母の連なりにすぎない。したがって、いかなる語の組み合わせが文章であるのか、いかなる文章の組み合わせが公理であるのか、そしていかなる文章が他の文章から直接的な帰結として得られるのか。これらを決定するのは、ひとえに形式のみによる」からである。

形式が創造を行うこと。

かつてはデュシャンのような人にしか感じ取れなかったそのことは、もはやAI時代の現代では誰もが承知していることになっている。この時点では、まだ人間にも創造への参加の余地は残っていると考えるのがせいぜいで、その主権がAI側に移行してしまっていることに抗う余地もない。

問題はもはや創造の側にではなく、創造された結果とどう向き合うかについて考えることなのかもしれない。

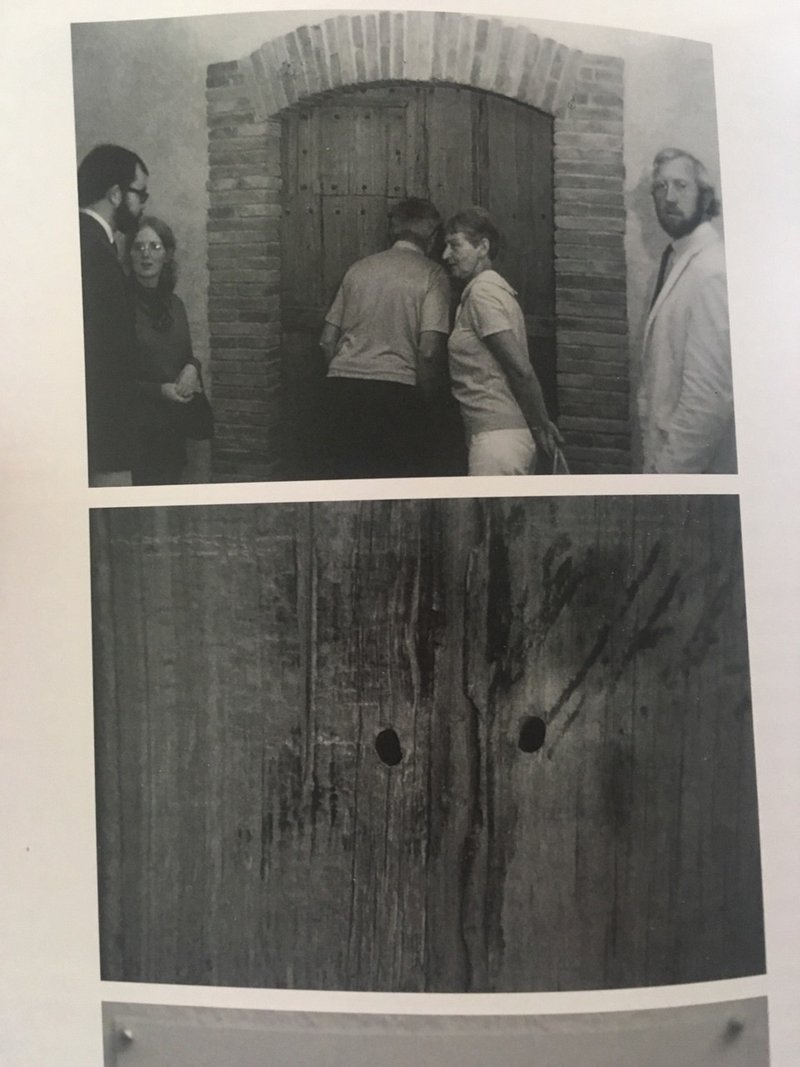

デュシャンが文字通りの最期の作品「遺作」において、芸術鑑賞行為をただの覗き見行為であること、それでいて覗き見行為によって創作への参加が可能になることを暴きだしたとき、僕らはAI創作時代の人間としての姿勢について考えるヒントをもらえたのかもしれない。

いずれにせよ、デュシャンが示したのは、広い意味で芸術の伝統に則った人間と情報、そして、その情報を載せるメディアとの関係性の最新の考察だったのだといえる。まさに、その意味において、すべての芸術はそもそもメディアアートなのであって、人間とメディアテクノロジーの関係についての考察であるはずだ。

そんなことをあらためて思いだすきっかけとして、このタイミングでデュシャンについて考えることができたのは良かった。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。