白痴化する

数日前から田中純さんの『都市の詩学』を読みはじめている。

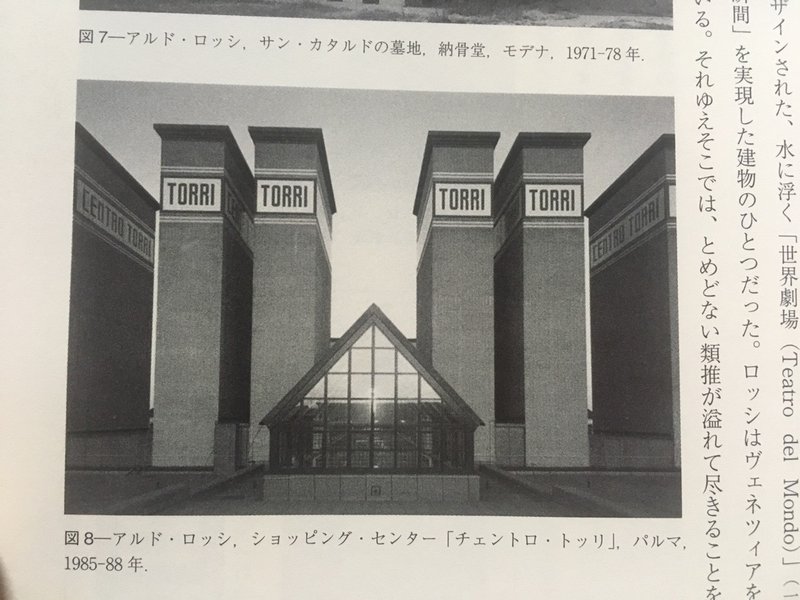

最初の何章かは、建築家アルド・ロッシを対象に語られるのだが、その内容が前回書いた「無意味」というnoteにリンクする。

「昨今の社会にとって意味あるものばかりを生み出そうとする傾向とは真反対の、そういう無意味化の操作は、人間よりも、機械や、自然が得意だ」と前回のnoteでは書いた。

それはロッシの建築的営みについて評した、こんな言葉に重なってくる。

ロッシが反復によって意味を消滅させた、無意味な建築は、馬鹿馬鹿しい「白痴の形態」がもつユーモアにより、乾いた笑いを誘い出す。

ロッシの建築は、例えば、こんな外観をしている。イタリア・モデナにある墓地の納骨堂の建物だ。

「白痴の形態」と評されるのも頷ける、おそろしく、いろんなものを失った骸骨のような様相である。シンプルというには、捨ててはならない大事な部分まで削ぎ落とされている感を受けるので、失笑にも似た笑いは確かに浮かべたくはなる。

まさに「意味を消滅させた、無意味な建築」。それは次に続く、こんな文章にもあるように、機械の人間味を欠いた反復によって作られる、無意味だが、白痴的笑いを誘う代物だ。

それは、もはやキリコ的というよりも、カフカのオドラデクに似た、無目的でうつけた機械のような代物なのだ。そして、あの「歪み」としてのその醜さ、この形態の白痴性を発見するための、際限もない類推的反復なのである。機械的反復は無声コメディ映画の文法である。

そう。このあたりが前回のnoteで書いたことにも通じるところだ。

そこでは、無意味化した死の記録としての地層や化石について書いてみた。

「死の記録としての地質学的石層。この死もある意味、偶然がもたらしたものといえるだろう。その死は突然やってきて、さらなる冷却のプロセスに入り、記録となる」と書いてみたり、「死の記録である化石が学者らによって意味を見いだされないかぎり、ガラクタでしかないのは、想像しやすいだろう。しかし、学者がある見方を与えると、ただのゴミ屑のような岩の破片が学問的価値を持ったりする」などと書いてみたりしながら、無意味を作りだす自然のプロセスに注目した。

死とそれに連なる膨大の時間が生んだ忘却が化石化した元生物を「死の記録」へと脱意味化する。

ロッシが建築を無意味化する際の操作もそれに似ている。

「建築を忘れる」とロッシは言う。そこで忘却に用いられるのは、膨大な時間の代わりとして、機械的な反復が用いられる。それによってかつて意味をもっていた記憶が、意味をもたない記録へとズラされる。

骸骨じみた建築累計を飽くことなく反復するロッシの手法は、そんな忘却を目標としていた。それはちょうど、同じく言葉を繰り返し唱えたり筆写するうちに、その意味が失われてしまうのに似ている。反復は類推を建築の抜け殻に変えてしまうのである。

繰り返すが、この忘却〜抜け殻化を促進する反復は、死の記録がもつ時間的な解離にもとづく忘却と同じような効果をもたらす。反復にもとづく忘却が意味を消滅させ、あとには白痴的な骸骨だけが残る。

反復することで対象を忘れる。同じ言葉を繰り返すことでかえって意味が剥奪されるように、形骸化した骸骨のみを残していく操作。無意味化した抜け殻だけがあらわになる様は不気味であるとともに、エロティックでもある。

だから、この反復することで「建築を忘れる」という操作は、最近関心をもっていたバタイユのアンフォルムの操作に通じる。アンフォルムの操作を経て、「隠喩、形象、主題、形態、意味--何かに類似しているすべてのもの、1つの概念という統一性へとまとめられるすべてのもの」はガラクタ化される。

この忘却を経て元の状態からはズレを生じた不恰好な建築は、ルネサンスの調和より、マニエリスムのバランスを欠いた不気味なものに通じる。

大きくとらえれば、一種の建築の人体形象論(アントロポモルフィスム)だが、ロッシの場合には、人体が骨格に還元されており、さらにルネサンスのそれのように、完全な調和を表わす人体と建築との照応関係ではなく、むしろ、マニエリスム的に歪められた姿勢が伝える情念やエロティシズムこそが関心の対象になっている。そこでは、「骨の形が被る変形」としての「死」が「部位脱落」によって表現されていると見ることができよう。

部位脱落という死の表現は、必要以上に何かを欠いているという点で、先に紹介したモデナの納骨堂などは、必要な部位が脱落した、白痴的な骸骨の様相を見せているという点で、調和のとれた建物からは感じられない情念的なものを感じさせ、まさにマニエリスム的である。

そうした観点から、著者はマニエリスム画家たちが描く、キリスト降架の図などに繰り返しあらわれる、キリストの捻れた身体との関係を指摘する。

僕が思いだすのは、先日パリで観たばかりということもあって、ドラクロワによる矢を射られて横たわる聖セバスティアヌスの姿を描いた図だ。

画題として人気のある聖セバスティアヌスは、3世紀のディオクレティアヌス帝のキリスト教迫害で殺害されたといわれて、多くの絵で、柱に身を縛り付けられ、矢を射られた姿で描かれることが多い。だから、縄を解かれ、瀕死の状態を介抱される様子が描かれるのは珍しい。

そのせいもあってか、マニエリスム後のバロックの洗練を経て、新古典派の調和のとれたイメージに否を唱えたロマン派のドラクロワの描く、捩れた聖セバスティアヌスの身体もエロティックな様相を漂わせる。元より屍体愛好家のドラクロワでもあって、屍体のもつエロティシズムを描くのはお手の物だ。

ただ、ドラクロワの描くエロティシズム溢れる屍体は、ロッシの白痴化した無意味な建築と比べれば、意味に満ち溢れてはいる。

建築の部位脱落とは、建築物が情念やエロティシズム、あるいは死を伝達するひとつの方法ととらえられるのではなかろうか。

部位脱落があるかないかは大きい。必要以上に剥ぎ取られていること。それはやはり人的な操作というより、自然や機械の非人間な操作が求められる。

それは人間からあらゆる希望をもぎとろうとするのかもしれない。

しかし、とロッシは言う。

反復しなければならないということは「希望の欠如」を意味するかもしれないが、そこにこそ「発見のための唯一の自由」があるとロッシは言う。「反復のためのメカニズムほど予測不能の結果をもたらすものはない」。

予測不能なことこそ、いま、そして、これからの社会に必要なことだと思っている。そのためのミカニズムは機械的な反復を必要とする。

それはやはり、それは必要なものまで含めて部位脱落させすぎくらいに、忘却や消滅を進める操作なのだろう。その操作は意図的に行うには高度な思考を必要とする。けれど、ロッシに可能だったように、それは人間が行えないことでもないという発見が、いまのところ、この本を読んでいて得たもののひとつだ。

この骸骨のような、無意味化した形態は、著者も指摘しているように、アビ・ヴァールブルクがいくつもの異なる時代に繰り返しあらわれるイメージとして「情念定型」という概念を提唱したことにも通じていて、まさに僕の関心のツボをついてくる。

ということで、あらためてアルド・ロッシに興味をもち、この本も買ってしまった。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。