物質と記憶/アンリ・ベルクソン

「知覚を事物の中に置く」。

ベルクソンの、この常識的な感覚とは異なる知覚というものの捉え方が、より常識はずれながら、哲学がなかなかそこから抜け出せない精神と物の二元論の罠から逃れるきっかけとなる。

知覚を通常考えられているように人間の内面の側に置くのではなく、身体が運動の対象としようとする物の側に置く転倒は、ベルクソンの『物質と記憶』の数ある「目から鱗」な考えの1つだ。

そう1つ。この本には他にもたくさんの「目から鱗」な事柄がたくさんある。

そして、そのどれもが納得感のあるもので、僕はこの本で一気にベルクソンのことが好きになった。

『有限性の後で』より前に

昔から、どうしても腑に落ちなかった。哲学が、物質と精神を執拗に分け隔ててしまうことが、だ。

ひどいもの(メイヤスーが「強い相関主義」と呼ぶもの)になると、カントの物自体への接近不可能性を超えて、認識できない存在(物自体)を考えること自体、不可能であるという話になってしまうが、まったく現実的な感覚に合わない。

だったら科学、とりわけ物理学が論じていることはなんなんだと素直に思う。

そのことを棚に上げて、物自体は認識不可能だという話を何百年も論じ続ける哲学はいったい?と思う。

「思考不可能なものが不可能であるということは、思考不可能である」なんてことがまかり通ったりするのが哲学の流れにはある。

だが、例えば、カンタン・メイヤスーは『有限性の後で』で、

私は、思考不可能なものは思考できない、しかし私は、思考不可能なものが存在することは不可能ではない、とは思考できるのである。

と、思弁的実在論の立場で主張したりもして、そこから数学的な思考を用いて精神と物質の二元論を抜け出そうとする。こういう姿勢は納得感がある。

だが、そのメイヤスーより100年以上前の19世紀のフランスの思想家アンリ・ベルクソンは、人間をほかの生物の延長としてとらえることで、より現実的な思考をもって、二元論を超える納得感のある考え方を示してくれる。

どう二元論を超えるかは、あとで書くとして、まずはベルクソンが物自体と物の知覚について「程度の差異」だとする次のような見方がまず納得感がある。

物質の知覚と物質そのもののあいだにあるのは、単に程度の差異であって、本性の差異ではない。純粋知覚と物質は、部分と全体の関係にあるからだ。これはつまり、物質はわれわれが現にそこに見て取っているのとは別の種類の力を及ぼしたりはしない、ということである。物質は何らかの謎めいた力などもっていないし、そんなものを隠しもてるはずもない。

「物質は何らかの謎めいた力などもっていない」し、「われわれが現にそこに見て取っているのとは別の種類の力を及ぼしたりはしない」。

そうであるから科学は成り立つし、僕らは思ったとおりにこの世界で行動できるのだと思う。

そんな当たり前のことをはじめて哲学的に言ったのがベルクソンではないかと思う。

事物の中に置かれた知覚

さて、この引用中に出てくる「純粋知覚」。これこそ、冒頭で書いたような、事物の中に置かれた知覚である。

「われわれの身体をある知覚対象から隔てている距離とは、まさしく、ある危険の切迫度の大小や、ある期待が実現する時までの遠近を示す尺度なのである」とベルクソンは言う。

対象が十分に遠くにあれば、その対象のことを知覚したとしても、そこから危険も期待もさほど感じられないだろう。しかし、その対象が徐々に近づいてきて、その対象が身体に触れるくらいになり危険や期待を感じたりするようになれば、人は対象を知覚するのみならず、感覚で捉えるようになる。

きわめて生物的な捉え方で、生物が物理的な環境において生きていく上でとうぜん必要なものとして知覚や感覚をとらえている。

われわれの感覚と知覚の関係は、われわれの身体の現実的行為と身体の可能的ないし潜在的な行為との関係に等しい。

危険や期待を感じるような距離に対象があれば人の身体はそれに対して現実的な行為を反応として返すだろう。しかし、まだ危険や期待も感じない距離にあるとき、人はその対象に対して具体的な反応としての行為は行わないが、その対象を知覚することで「もし近づいてきたら危険/期待を感じる」ということを意識するだろう。それがいまだ現実化しない潜在的行為である。

ベルクソンは、対象が十分に近い距離にある「身体の現実的行為のほうは、身体自身に関わるもの」だから「身体内部に描かれる」とするが、反対に対象との距離がまだ離れている場合の「身体の潜在的行為は、身体以外の諸対象に関わる」から「対象の中のほうに描き示される」のだという。

ようするに、感覚は身体内部に描かれるが、知覚は対象の側の内部に描かれる。

つまり、「知覚は事物の中に置かれる」。

物と精神を運動がつなぐ

もちろん、対象が危険か期待できるかを判断するためには、知覚のみならず過去の記憶が必要だ。

その対象が逃げるべきものか、獲得すべき対象かを判断し、身体の運動を生じさせるのは、知覚と記憶の共同作業によるものだとベルクソンは考える。

仮に、この記憶の影響を受けない知覚があったとする。

それをベルクソンは「純粋知覚」という。

知覚が「事物の中に」あるように、純粋知覚も当然、物質の側にある。その事物の側にある知覚と、われわれの精神あるいは意識とをつなぐのは、以下にあるような対象に対する行為である。その行為がすでに現実的であるか、潜勢的であるかに関わらず。

物質界を構成しているのは客観対象、あるいはこちらを好んでいただけるならイマージュであり、それらのすべての部分は運動を通じて作用反作用を与え合っている。そして、われわれの純粋知覚を構成するのは、これらのイマージュのただなかに描かれるわれわれの可能的行為である。

ベルクソンが「イマージュ」の名で呼ぶ概念が、結局は運動の作用反作用を通じて、対象と人をつなぐ。

物と精神はちゃんと交わっている世界だ。いわゆる心身問題をとく鍵もここにあるとベルクソンはみる。

それをつなぐ鍵となるのは、運動なのだ。

だから、われわれの知覚の現勢的性格〔actualite〕の由来は、その活動性〔activite〕、すなわち知覚をさらに引き延ばしていく運動にあるのであって、知覚のいっそうの強さにあるわけではない。過去は観念にすぎないが、現在は観念――運動的なのである。

観念――運動としての現在。

これ自体、知覚と記憶の共同作業そのものだろう。

現在における運動、世界において自分と物質のあいだで意味のある行為を行う活動。それ自体が精神と物質の元来のつながった状態であった。そもそも心身は別物ではないのだ。

それを無理やり引き剥がした何らかの思考ツールが精神と物質の二元論を生み出し、そちらの方が元々の姿であるかのように人間を錯覚させたのだということをベルクソンは明らかにしてくれる。

心身は別物ではないという「目から鱗」な指摘からベルクソンは心身問題を解決する。

運動は不可分である

鍵となるのは時間だ。

特に、一連の運動によってひとまとまりとなった分割できない連続的な時間である。

実際のところ、われわれの純粋知覚は、いかに素早いとしたところで、やはり一定の持続の厚みを占めているのであるから、われわれが次々にもつ継起的知覚は、ここまで仮定してきたような事物の現実の瞬間では決してなく、われわれの意識の側の諸瞬間である。先に言ったように、外的知覚における意識の理論上の役割は、実在の瞬間的視像を記憶力の連続的な糸でつなぎ合わせていくことではある。しかし実際上は、われわれにとって瞬間などは決して存在しない。われわれが瞬間という名で呼んでいるもののうちには、すでにわれわれの記憶力の働きが、ということはわれわれの意識の側の働きが入り込んでいる。

瞬間などない。

それをあるかのように見せるのは、記憶をもとにした意識の働きであるとベルクソンは指摘する。

「あらゆる運動は、休止から休止までの移行であるかぎり、絶対に不可分である」とするベルクソンは、運動、そして、それが行われる時間というものを、数学的思考、物理学的思考から解放しようとする。

人間は、運動というものを「自分の好きなように」「多とみなすことも、不可分とみなすこともできる」とした後、ベルクソンはその見方の違いが空間的な視点か時間的な視点かによるものだと指摘する。

それは私が運動を空間において考察するか、時間において考察するか、すなわち私の外に描かれるイマージュとして扱うか、私自身が実際に行う行為として考えるか、それ次第のように思われる。

だが、実際には選択の余地などない。

この後のベルクソンの指摘がまた気持ちよいくらいに納得感のあるものだ。

私の視覚そのものも、AからBへの運動を1つの不可分な全体として把握しており、仮に視覚が何かを分割するとしても、それは通過されたと想定される線分であって、線分を通過していく運動ではないのである。

運動が分割可能かのような錯覚が生まれるのは、その運動の軌跡を線分として描くからである。しかい、軌跡と運動そのものは別物だ。

線分という空間的なものは分割可能としても、一連の動作として行われる運動そのものは「休止から休止までの移行であるかぎり、絶対に不可分である」ものなのだ。

運動は数学的ではない

痛快なのは、ここからベルクソンがデカルトやニュートンの犯した間違いを指摘していくところだ。

まずはデカルト。

デカルトは、いっさいの運動は「相互的」だと主張することで、運動の相対性というテーゼにこの上なくラディカルな形を与えておきながら、運動の諸法則を定式化する段になると、まるで運動が絶対者であるかのような口ぶりなのである。(中略)このような矛盾が生じたわけは、デカルトが運動を幾何学者として定義しつつ、その後では運動を物理学者として扱った、ということに過ぎない。幾何学者にとっては、あらゆる運動が相対的である。

なぜ、デカルトは運動が相対的だなどと考えてしまったのか。

幾何学的観点は何故運動をそう見るのか。

それは本来、不可分な運動を幾何学者はその軌跡である線分と間違えて同一視してしまうからである。

動いているのは動体であって、動体が関係づけられる座標軸ないし点の方ではない、ということを表せる数学的記号が存在しないのである。そして、これはごく当たり前のことだ。本来の目的が常に計測である以上、数学的記号には距離しか表せないのだから。

数学にとっては計測の対象であり、目盛のついた分割可能で計算可能な座標系を、動いているかに見えたとしても、それはやはり計測した後の軌跡がそうであるだけであって、運動そのものは分割不可能だ。

それを分割可能であると考えてしまうからアキレスは亀を追い越せなくなってしまう。

実在的運動があることについては、誰も真面目に反論できない。それが存在しないというのなら、宇宙においては何も変化しないことになるし、またとりわけ、われわれが自分の行う運動について持っている意識が何を示しているのか分からなくなる。

グリッド状の座標系に覆われた等質的空間を想定してしまい、その上を物質は運動すると考えたとき、それらはすべて相対化されてしまう。

数学者の過ちは、そうした等質的空間を前提に、運動そのものでなく、ただの運動の軌跡に過ぎないものをその座標の上で計算可能なものとして錯覚してしまったことにあるのだ。

運動は物理学的ではない

では、もう一方の物理学者の過ちとは何だろう。

もし絶対運動が存在するのであれば、運動とは場所の変化に過ぎないといつまでも主張していられるものだろうか。そう言い続けるのなら、場所の相違を絶対的な差異に仕立て上げ、1つの絶対的空間の中に諸々の絶対的位置が区別されることにしなければなるまい。ニュートンはそこまで進んだし、またオイラーやその他の者たちもそれに従った。

数学的な抽象空間から離れてなお、運動を空間的な移動と錯覚したままであれば、運動の絶対性を主張するとともに場所間の相違も絶対的なものとして見做さなくてはいけなくなる。

ニュートンやオイラーの犯した間違いはそこだ。しかし、どうすれば、そんな場所ごとの絶対的な差異が可能になるのか。

ある場所が別の場所から区別されるのは、それがもつ質によるか、この場所と空間全体との関係によるしかあるまい。かくして、以上の仮説においては、空間は異質的な部分から構成されているか、あるいは有限である、ということになる。だが、有限な空間については、われわれはそれを遮っている別の空間を用意できるし、空間の異質的な諸部分については、その下に、支えとなっている等質的空間が想像できてしまう。

そう、先ほどの隠れた前提と同じところに戻るのだ。「どちらにしても、われわれは等質的で際限のない空間に戻らざるをえない」のだ、と。

異質な空間的差異という前景となる「図」を想定するためには、意識されない背景としての「地」である等質的空間が必要になるという、この上ない矛盾がここに生じる。

だから、あらゆる場所は相対的なものとみなすしかないのに、絶対運動が存在するとも考えざるを得ない、ということになる。

何故、数学者も、物理学者も同じように間違えてしまうのか?

それはそもそも時間的な連続性をもつ不可分な運動というものを、分割可能な空間的なものとして誤解してしまったことから生じるのだ。

時間のなかに生きている

かくして、問題の本質が明らかにされる。

何故、哲学的な二元論が後を絶たず、それと矛盾するかのような数学的思考や物理学的思考とも共存可能なのか、ということが。

一見相反する見解を述べているかのように思える哲学と、数学&物理学が結局は同じ錯覚から事を見ることをスタートしてしまっていることが問題なのだ。

それは運動という時間的な生の営み、事物の存在の仕方を、空間的なものとして計算的、言語化しやすいように捉えてしまったことに由来する。

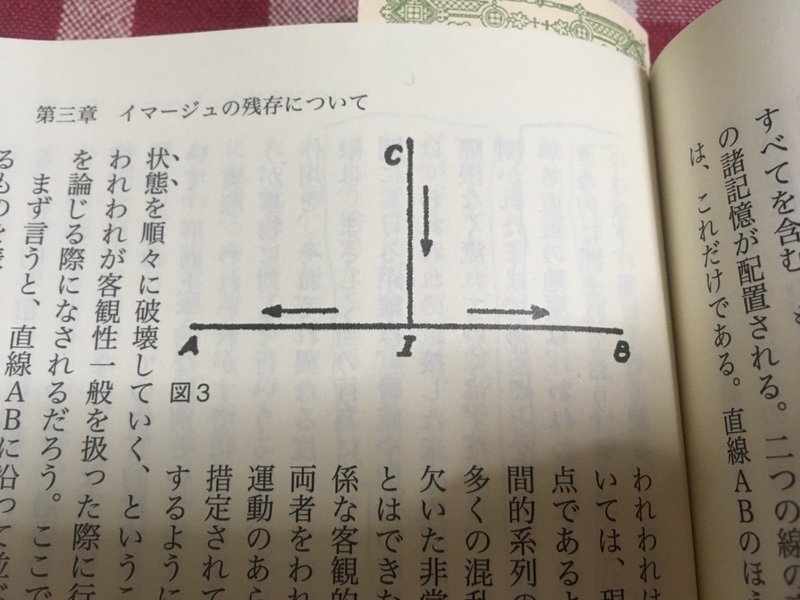

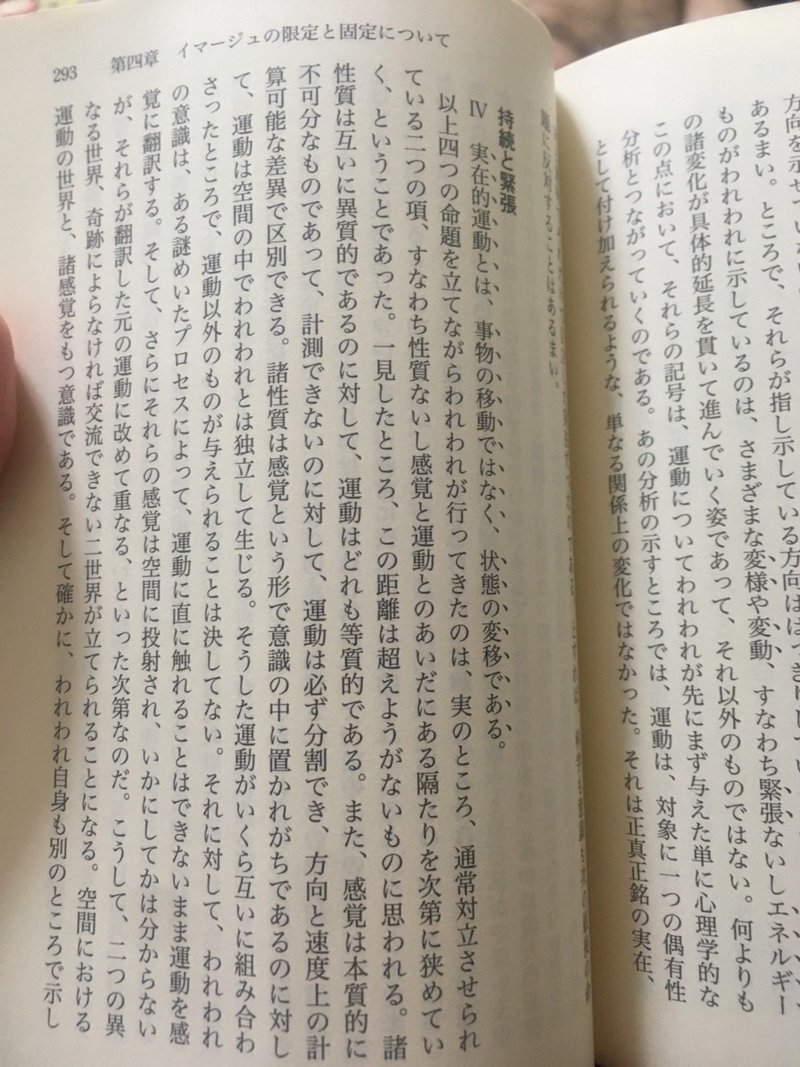

実在的運動とは、事物の移動ではなく、状態の変移である。(中略)われわれが行ってきたのは、実のところ、通常対立させられている2つの項、すなわち性質ないし感覚と運動とのあいだにある隔たりを次第に狭めていく、ということであった。

運動を空間の上の移動の問題としてでなく、時間を隔てた二者間、複数者間の時間的な変化の問題として捉えなおせば、それはそもそも性質と運動そのものを分け隔てるようなものではなくなる。

運動とは時間における性質という状態変異であるなら、それは同じことを別の見方で見ているだけに過ぎなくなるからだ。

ここに至れば二元論は存在しなくなる。

生き物である限り、時間的な状態変化として自分たちも対象も捉えたほうが本来自然だし、自分自身も含めた世の中のものごとを分割して扱うことなく連続的な環境においていっしょくたに存在するものとして考えられると良い。

同じように、主観と客観の関係も対立事項ではなくなり、同じものの異なる側面からの見方であることがわかる。

拡がりをもった知覚において主観と客観はまず1つに結合しており、知覚の主観的な側面は記憶力の行う凝縮に由来するものであり、物質の客観的実在のほうは、この知覚が内側から分解されて得られる多数かつ継起的な振動と別ものではない、ということになる。(中略)主観と客観、両者の区別と結合に関する諸問題は、空間ではなく、むしろ時間との関係において立てられねばならないのだ。

これって単に哲学的な二元論をどう克服するか?という話に本来止まらない話だ。

空間ではなく、時間的に捉えることで物事をあらゆるもの同士がつながった状態で時とともに変化する、より共生的な視点をもって考えられるようになると思うからだ。

いわゆる持続可能性などを考える上では、これほど有効な考え方のシフトはないかと思った。

生きることと知性と

知覚するということは、対象の総体から、それらに対する私の身体の可能的行為を浮かび上がらせるということなのだ。

とベルクソンは書いている。

どこまでも生というものに寄り添ったバランスの良い思考をする思想家だということが、本全体から感じられてとにかく感動的に好感をもった。すでに「動物としてのバランス」でも書いたとおりだ。

ある生物の記憶力が第1に示しているのは、事物に対してその生物がもつ行為能力の度合いなのである。記憶力は、この行為能力の、知性における反響にすぎないのだ。だから、この行為する力を真の原理として、そこから出発しよう。身体とは行為の中心であり、そしてただ行為の中心でしかないと仮定し、知覚や記憶力に関して、また身体と精神の関係について、そこからいかなる帰結が生じてくるよかを見ることにしよう。

ようするに、知覚や記憶力といった人間の知性も、こうした生物としての生きるための機能なのだ。

そうした機能としての精神が生きる環境にある物質と二元論的に隔てられているはずもないし、そもそも知性や精神といったものが従来の哲学者やいまの人々もそう考えているような、人間的すぎるものではなく、人間以外の生物の知覚からそれほど分け隔てられたものてわはないことに気づく。

生きるための知性だし、それは物質世界と生の運動を通じて連続している。

ベルクソンの『物質と記憶』は、感動的な展開に満ち溢れた一冊だ。今年読んだなかではもちろん、ここ数年で読んだ本のなかでも文句なしにナンバー1に感動した本だ。生涯読んだもののなかでもベスト5に入る。

思わずおすすめしたくなるところだが、やめておこう。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。