暴力を暴力と認識ない認識障害

⇧⚠「新型コロナ」の話はしていません。

力関係が圧倒的に非対称な相手を殴打して蹴って罵り倒しても「犯罪者」もしくは「異常者」と認定されない異常な社会(現在は)

どれ程の力で人の顔を殴ると人の顎は外れるのだろう?

通りすがりの男が女子学生に「俺の自己愛を傷つけたな!」と殴りかかったとしたら? 殴られた学生の顎が外れたとしたら? 負傷させられた学生が暴行者に「あなたの自己愛を傷つけて悪かった、どうか許してください」と佇み許しを請うていたら? 立ち尽くす学生に罵声を浴びせる暴行者、それは5時間に及んだとしたら?

ナンセンスだ、こんな「もしも」は。

同じ事が学校で起こるとーー起こったーー

暴行者は未だ逮捕されていない。

どういう事だろう?

この暴行者は「自分を見失った」とおっしゃっているそうだ。

5時間もの間、解離していたということか?

「自分に厳しい」と評される暴行者は嘘をついてると思う。たぶん嗜虐に耽溺していた。

この記事を書くため検索していて、ある子育てが終わった女性の不満を読んだ。子どもを殴るなどを好ましくないという昨今の風潮に彼女は我慢ならないという。自分は子どもを発散に使ってきた。好きに殴り罵倒してきた。何がいけないのか。「子どもは親の玩具でしょ」と。不満は延々つづいて、親には子どもを殴る特権があり、「息子が私を殴ったらそれはDV」だと。

露悪趣味の誰かの創作だろうかと疑ったが、想像だけでこんなに縷々書き連ねられないかとも思った。

彼女の意見には多くのコメントがあり、見た範囲では概ね賛同を得ていた。

ぶたれた ぶたれた ぶたれた

益子直美さんがラジオで「監督が怒ってはいけない大会」について話されているのを幾度か聞いたが、「ぶたれた」「ぶたれる」ということばが大日本帝国軍隊の話か?と思うくらい出てきた。監督が殴らない、暴言も吐かない日はほぼないくらい暴力が当たり前な世界で功成り名遂げた益子直美さんだけれど、「暴力が当たり前な世界」を内面化することなく、「暴力が当たり前な世界」を変容させる活動を開始!

「暴力が当たり前な世界」に安住している者たちにとっては「反逆」「謀反」許せることではないわけで。益子さんは、サラッとおっしゃるにとどめていたが、推して知るべし。

高校を卒業し、イトーヨーカドーに入社した後も、主体性を育む経験をしてこなかったことで、ある質問に困惑したと言います。

「イトーヨーカドーのバレー部に入って、監督に『益子はどんな選手になりたいの?』と聞かれました。私はそれまで、バレーに対して自分で考えることをしてこなかったので、何も答えられないんです。『監督が決めてください。私にどうなって欲しいですか?』と逆に質問するぐらいで......(苦笑)」

監督から「もっとバレーを楽しんだら?」と言われても、楽しみ方がわからない。そもそもバレーを楽しいと思ったのは、バレーを始めた最初の頃だけ。中高生の頃は良いプレーができると「これで怒られなくて済む」という思いが真っ先に浮かんできたそうです。

「いま振り返ると、ミスを指摘して、人格を攻撃する言葉をかけるのは、指導とは言えませんよね。そうすることで選手はどんどん萎縮して、考える能力を奪われてしまいます。私が現役の頃はいろいろなことがアバウトな時代でしたけど、いまは指導法もアップデートされて、科学的にもパワハラや暴言が脳に悪影響を及ぼすことが明らかになっています。そろそろ、『アタックNo.1』や『巨人の星』の時代から、脱却しなければいけないと思います」

【暴力を用いたスポーツ指導の与える影響】阿江美恵子https://twcpe.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=1137&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1&page_id=27&block_id=52

⇩調査報告は分量があり、ざっと見ただけなのに胃が痛くなった。

ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査員は、調査目的及びインタビュー回答者の証言の本報告書での使用方法について、事前に説明を行ってインタビュー回答者全員から十分な理解に基づいた承諾を得ている。回答者はインタビューのどの時点でもインタビューを中断することができ、また答えたくない質問には答えなくてよいとの説明を受けている。トラウマケアのリソースリストをインタビュー回答者全員に提供した。プライバシーを守るため、実名使用を望んだ少数の大人を除き、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人のインタビュー回答者全員に仮名を用いている。

「叩く」「ぶつ」より「殴る」は威力が強いような気がするのはわたしだけだろうか?

阿江美恵子先生は「殴る」を採用されている。

養育者や教員からの暴力を受けた子どもたちのことばを、読み聞いていて、おや?ということが何度もあった。え、それは「たたいた」なんて程度じゃないよ、と。

感覚的なことだし、その子の語彙も関わるけど、圧倒的に強い大人から殴られた子どもが「たたかれた」と言うことがわたしには切ない。

自分の痛みを少しでも小さくしようとする努力、力が弱い相手に暴力をふるった者の罪を少しでも軽くしようとする努力、子どものやさしさで、尊厳を守ろうとする精一杯の、「負けない」、かもしれないと感じるから。

でも、子どもが自分の痛みを否認して殴っ人を不問に付して生きれば表面上波風立たないけれど、その陰で破壊性が育っている。破壊性はいづれ出口を求めて現れる。

そのひとつの形が「教育」という名の人間破壊ではないだろうか。

日本のメディアでは、スポーツに関する暴力・虐待事件のニュースがしばしば報じられてきた。そのときに常套句のように使われるのが「熱心さのあまり」「行きすぎた熱血指導」のような言葉だ。

筆者はこれにつねに違和感を覚えていた。これでは、スポーツ指導の延長線上に「暴力」が存在する、と言っているようなものだ。本来のスポーツは、暴力や虐待を否定するところから始まるのではないか。(広尾晃)

子どもに向き合っている指導者ほど、体罰が必要だと思ってしまっているところがあり、その点でもやっかいです。手段として本当に間違っていないか?の検証をしないどころか、体罰を愛情として讃える文化すらある。

指導者による体罰を親が「(厳しく指導してくださって)ありがとうございます」と言ってしまったり。子ども自身も「自分のためを思ってしてくれているんだ」と思ってしまったり。でも、これは典型的な児童虐待の関係値です。虐待された側が陥る心理の罠なんですね。(山崎卓也弁護士)

――処分について報告書の中でも戦慄したのは、性虐待の件です。ある著名な元プロサッカー選手が監督として女子選手を指導した際、10代の選手を含めて性虐待を行ない、有力な証拠もあった。にも関わらず、「元・一流選手だから」という理由で、他の指導者や選手が公表に反対。結果、指導者への忖度のために、当人は監督のライセンスを保持したまま、いまだに、よりによって小学生の指導を続けているという事例です。(三木いづみ)

「おまえの代わりなんていっぱいいる」

大日本帝国軍隊では「おまえの代わりなんか幾らでもいる!」と「1銭5厘の葉書」を引き合いに出して喚く声が響いていたという。

「1銭5厘のおまえ」は、「見たら目が潰れる」という「現人神・アラヒトガミ」の「赤子・セキシ」だったりする。頭がどうかしてるとしか言いようがない。

「そんな時代がありました」と過去形になっていない。

ミギムケ、ミギ! ヤスメ!

小学校でこんな号令に従っていたことに、いい年して気づいたときわたしは愕然とした。

昔から言いよった、あの当時は、「おまえらの命は1銭5厘じゃ」いうて言いよったんです。ハガキが1銭5厘だったんです。1銭5厘のハガキ1枚出しゃ、命はもう国のものじゃからいうことで、おまえらの命は1銭5厘じゃからいうて言いよったんですよね。まあそういう、上からの命令じゃないんじゃが、まあそういうように、みんな何ですね、思うとったですね。

又畔實さんの、わたしには推し量りようがない深い悲しみを感じた。

「おまえの代わりなんていっぱいいる」は、悲しむことができない自己欺瞞の、怠慢の果ての自己愛の叫びだろうか。

「体罰=殴る蹴る(有形の暴力)」ではない

そんな中で、「殴る」「たたく」「蹴る」といった有形の暴力はダメだ、という認識がスポーツ指導の現場に浸透してきたのも間違いない。ところが、今度は焦点を当てるべき暴力の種類が、「言葉」に変わってきているのだ。

何が正しい選択なのか、どうすれば顧問に叱られずに済むのか、がわからず、行き場を失ったことが『最後の引き金』になった可能性が高い」

報告書は直接の経緯をそう結論づけ、「(自死の)要因は部活顧問との関係を中心としたストレスにあった」と総括した。

そして、根底にある勝利至上主義を指摘する。(中小路徹)

しょうり‐しじょうしゅぎ〔シヨウリシジヤウシユギ〕【勝利至上主義】

スポーツ競技などで、相手に勝つことを絶対的な目標とする考え方。中学や高校の部活動においては、行き過ぎた指導や長時間の練習による生徒への影響、暴力・体罰の発生による弊害などが問題視されている。

(⇧ ⇧ 「体罰」死語になれ)

「桜宮高校の元監督はやり方だけを伝え、自分のイメージに合わないと殴っているんです。それは無能な指導者のやることです」3ページ(林壮一)

体罰をふるう指導者は、選手ではなく、自分(自我理想)を愛してしまっているのです。

私は、卒業研究から博士論文まで、一貫して体育・スポーツにおける体罰・暴力について研究してきました。

中学生時代、野球を習っていました。ある日、練習がうまくいっていないことを理由に、チーム全員で整列させられ、端から順番に殴られたことがあります。驚いたことに、チームメイトやその保護者たちは「それくらい我慢しないと」という態度でした。「これはなんだ?!」という思いを今でも抱き続けています。また、バレーボール転向後は、地元のスポーツ少年団のバレーボール指導のお手伝いをしていました。しかしそこでも、練習試合がはじまると指導者たちが待ちわびていたかのように子どもたちを殴る光景を目にしました。私は助けたかったのですが、怖くて手も足も出ませんでした。そのときの後悔は今でも忘れられません。

以上のような経験によって、私の人生は、「スポーツと暴力」という問題抜きには考えられなくなりました。卒業研究と修士論文では、暴力が発生しやすい風土がどこから来ているのかを、戦前からの体育・スポーツ史を振り返ることで明らかにしようと試みました。(松田太希)

【竹田高剣道部主将“死亡事件”から12年】

⚠次の記事を読んだのは二度目ですが、凄惨すぎる内容で、読むことが苦しかったーー「指導者」の常軌を逸した暴虐と、それが放置されていた、いる、現実。

学校や家庭という密室で「権力者」がふるう暴力を暴力として認識しない社会。

その現実が「死亡事件」という名称を与えている。

剣太さんは部員たちに起こされても、違う方向を向いて動かなかった。竹刀を払われても拾おうとせず、持っているかのようなしぐさをした。重度の熱中症を疑うべき異常行動だ。ところが、顧問は「芝居やろうが! きつい振りすんな!」と怒鳴った。剣太さんは薄れる意識の中で命の危険を感じていたのだろう。面や道着を外そうとした。「何しよるんか」という顧問の問いかけに「本能です!」と答え、前に倒れた。

顧問は熱中症への認識が極めて低いだけでなく、この期に及んで、甚だしく暴力的だった。

顧問は剣太さんを立たせ、「演技やろうが!」と突き飛ばした。剣太さんはあらぬ方向に歩き出して壁にぶつかり、「あーっ」と叫んで崩れ落ちるように座り込み、仰向けに倒れた。顧問は馬乗りになり、怒鳴りながら10発程度の往復ビンタをした。

「目を開けろ! 俺は熱中症の人間を何人も見ている! そういうのは熱中症じゃねえ! 演技じゃろうが!」

壁にぶつかった時に額に負った傷の血が、飛び散る勢いだった。

剣太さんは何も反応しなくなった。目を見開き、白目をむいていた。部員たちが水分を取らせようとするが、すべて吐いた。

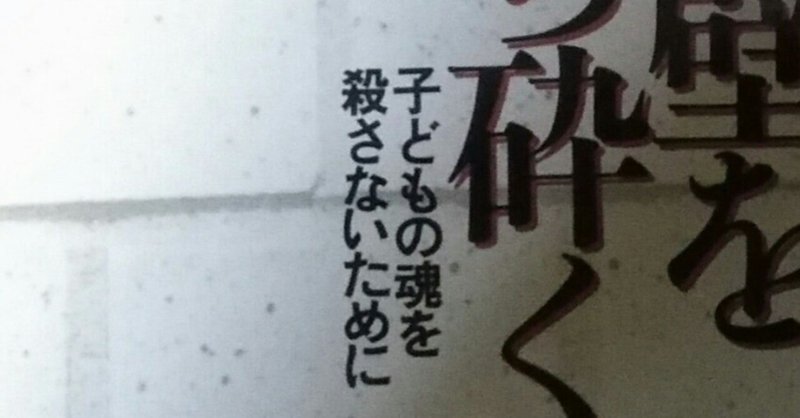

「沈黙の壁を打ち砕く」アリス・ミラー

子どもに対する暴行が破壊と自己破壊を生み、それがこの世界の悲惨に繋がっているというのは、私の「理論」ではなく、残念ながら、単なる事実です。(82ページ)

たとえそれが犯罪者であれ、一人一人の人間から危険が生ずるのではありません。危険はむしろ社会全体の無関心にあります。社会が無関心であるために、多くの人びとは子ども時代に信じざるを得なかった嘘が正しいのだと納得してしまいます。(111ページ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?