『蟲師』と『鋼の錬金術師』における「一は全、全は一」について

漆原友紀による同名漫画を原作とするアニメ『蟲師』を視聴していると、神道や仏教、あるいは柳田國男や宮本常一といった民俗学者、なかでもとりわけ南方熊楠を想起する人は多いと思われる(実際に、漆原は漫画『蟲師』第5巻のあとがきにおいて、「南方熊楠記念館」を訪れたことに言及している。また、漫画『蟲師』第10巻「常の樹」における幹太のような登場人物からは、直接的に熊楠が想起されるだろう)。そして、熊楠の思想といえば、華厳や密教といった仏教思想との近さが指摘されている(熊楠はよく「不思議」という言葉を使うが、『華厳経』はもともと「不思議経」と呼ばれてきたそうだ)。

熊楠は西洋で発達したキリスト教神学や西欧哲学とも近代科学とも異なる、東洋的な思想の土台に立つ「未知の学問」の創出を構想していました。そのさい彼がモデルに考えていたのが、華厳仏教の体系のことでした。

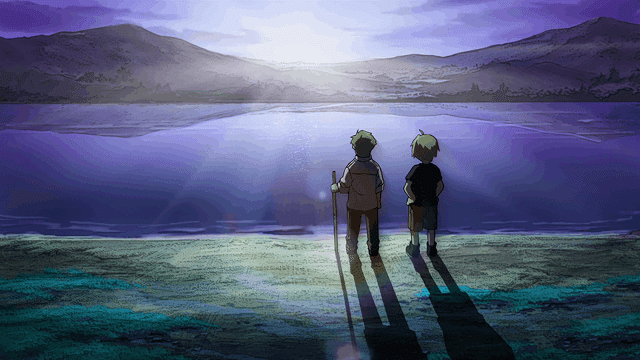

例えば、アニメ『蟲師 続章』第十七話「水碧む」(漫画『蟲師』第9巻)では、そんな作品の根底に流れる華厳的な思想が感じられる。

涌太「ねぇかあちゃん。川はどこからくる?」

タキ「山奥の谷から流れてくるのよ」

涌太「谷の水、どこからくる?」

タキ「空の雲から降ってくるのよ」

涌太「じゃあ空の雲は?」

タキ「海から生まれるのよ」

涌太「うみ?」

タキ「この川が行き着く所よ。たくさん水がある所」

涌太「たくさん? どれくらい?」

タキ「うーん、母さんもまだ見た事無いけど、見渡す限り水なんだって」

涌太「へえぇ。じゃあ、うみも川も雨も雲も、ぜんぶ一緒?」

タキ「そうよ。形は違うけど、みんな同じなの」

涌太「そっかぁ」

ここで、タキの台詞を仏教的に解釈してみると、「みんな同じ」とは、究極的には一切が「空」(無自性)であるということ、すなわち、華厳でいうところの「理」のことであり、「違い」(分別)のある「形」(色)とは、「事」のことを指していると考えられる。

事とは、もろもろの事象・事物のことです。理はそれらの一切を貫く究極の普遍のことで、仏教では実は空性ということになります。その空性そのものを、別の言葉で法性とも真如ともいいますが、それらは空性と変わるものではありません。また、事は相対、理は絶対ともいえるでしょう。仏教では、諸法とその法性とは、不一不二です。そこを『般若心経』は、「色即是空・空即是色」といっています。華厳ではここを理事無礙法界というわけです。絶対と相対が融け合っているところといえるでしょう。ここまでは、西洋でも説かれないことはないようです。ヘーゲルの哲学に、そうした趣旨を見出すこともできるようです。しかし華厳思想では、理は空性であるがゆえに消えて、さらに事事無礙法界に進んでいくのです。

『華厳経』の根本的直覚は相即相入ということだとせられている。哲学的にいうと、それはヘーゲルの具体的普遍の概念に若干似通う思想である。一一の個体的実在は、それ自体でありながら、その中に普遍者を反映しており、それと同時にまたそれは他の個体の故にそれ自体なのでもある。完全な関係の体系が、個体的諸存在の中に、また個体と普遍者との間に、個物と一般概念との間に存している。相互関連のこの完全な網の目細工が大乗教哲学者の手許で「相即相入」という術語的名称をうけたのである。

無礙(むげ)とは、礙(さまたげ)が無いという意味で、華厳では、現象界と実体界とが一体不二の関係にある『般若心経』における「色即是空、空即是色」のことを、「理事無礙」――「理」と「事」が互いにさまたげることなく浸透し合っている――といい、哲人と呼ばれるような人は、この「理事無礙」の境位から、事物を二重に見る(「事」を見ると同時に「理」を見る)とされるのである。そして華厳では、この「理事無礙」を通じて、さらに「事事無礙」の境位に至るのだとされる(例えば空海も『般若心経秘鍵』において、「色空と言えば、則ち普賢、頤を円融の義に解き(…)色空本より不二なり、事理元より来同なり」と述べている)。

〔華厳思想では〕「事事無礙」のレベルに至って、ものには「自性」はないけれども、しかもものとものとの間には区別がある、と主張する。つまり、Aは無「自性」的にAであり、Bは無「自性」的にBであり、同様に他の一切のものが、それぞれ無「自性」的にそのものである、というのです。(…)すべてのものが無「自性」で、それら相互の間には「自性」的差異がないのに、しかもそれらが個々別々であるということは、すべてのものが全体的関連においてのみ存在しているということ。つまり、存在は相互関連性そのものなのです。根源的に無「自性」である一切の事物の存在は、相互関連的でしかあり得ない。関連あるいは関係といっても、たんにAとBとの関係というような個物間の関係のことではありません。すべてがすべてと関連し合う、そういう全体的関連性の網が先ずあって、その関係的全体構造のなかで、はじめてAはAであり、BはBであり、AとBとは個的に関係し合うということが起るのです。

華厳では、「AはA、BはB、という同一律的事態を認めつつ、しかもその反面、それと同時に、AとBとの相互浸透を説く」のである(『コスモスとアンチコスモス』)。まさに「みんな同じ」でありながら、それぞれ「違う」のである(それはちょうど、川の水も雨の水も海の水も、すべて「水」と呼ばれる共通した同じものでありながら、厳密に完全に同じ「水」は、世界のどこにも存在しないのと相似である)。

一般に、近代化に伴って進んだ個人主義的傾向の強い現代においては、それぞれの「違い」=「差異」が、比較的肯定的に語られるようになってきた一方で、「みんな同じ」というような感覚――「つながり」と呼ばれたりもする。『蟲師』風に言えば、「妖質」であろうか (*1) ――の方は、全体主義を連想させることから、現代においては否定的に捉えられがちである。しかし、「水碧む」においてタキが、涌太が「他の子達と同じになれる」ことを望んでいたように、やはり普通でないこと(=「差異」)に対しては、不安を覚えるのが一般的な感覚であろう。過度に「差異」の部分を強調することは、無意味な分断を生むことになると言える(実際のところ、涌太はその特徴的な「差異」ゆえに、他の子達と一緒に遊ぶことができなかった (*2) )。

もっとも、過度に「みんな同じ」の部分を強調することも、同様に危険だと言える。例えばその危険性は、漫画『蟲師』第4巻「籠のなか」において描かれていた。すなわち、その回に登場した「間借り竹」という蟲が、白い竹から採れる水(!)を飲んだ者を、「お前は己の一部だ」として竹林の中に閉じ込めてしまっていたように、「みんな同じ」という考えが行き過ぎてしまうと、「差異」のない、閉じた世界になってしまうのである(したがって、いずれの場合においても行き着く先は独我論的世界であると言え、健全な共生(共棲)を目指すのであれば、その二つのバランスを取ることが肝要であろう)。

*1 ギンコ「ヒトとヒトの意識の間には、見えない通路があると言う。ちょうどこの町に張り巡らされた水路のように、裏庭ですべての水路はつながっていて、そこには五識を補うモノ、我々の言う〝妖質〟というモノが流れている」(漫画『蟲師』第8巻「隠り江」)

*2 もちろん社会的なレベルで言えば、なるべくタキが不安を感じることも子供たちが分断することもなく、それぞれに「差異」があることを普通のこととして認められるような環境=システムを築いていくことが重要であろう。

さて、『華厳経』によれば、この世界の実相は、「事事無礙」の境位に至って見られるような、無限の関係性の網、重重無尽の「縁起」の理法によって成り立っているとされ、そうした無限の関係性は、存在即時間を意味する道元の「有時」(「松も時なり、竹も時なり。(…)尽界にあらゆる尽有は、つらなりながら時時なり。有時によりて吾有時なり」(『正法眼蔵』))や、西田幾多郎の「永遠の今」のように、空間的にだけでなく、時間的にも成り立っているのだとされる(過去現在未来の相即相入)。

〔『華厳経』における〕この霊性の世界には過去・現在・未来というような時間区分は存在しない、それらはすべてみな生命がその真実の意味において震動する現在の一瞬時に摂められる。(…)過去は現在であり、未来もまた現在である、がまた、この過去と未来とを呑み込んでいる現在は決していつまでも現在としてとどまっているものではない、換言すれば、現在は永遠に現在前する(It is eternally present)。

〔事事無礙とは〕事と事とが無礙に融け合うというのです。たとえば、松は竹であり、竹は松であって、しかも松は松、竹は竹だという。私は汝であり彼・彼女であり、汝や彼・彼女は私であって、しかも私は私、汝は汝、彼・彼女は彼・彼女だというのです。このことが成立するのは、究極の普遍(絶対者、神)が、空性そのものであるからです。

例えばAという一つのものは、他の一切のものとの複雑な相互関連においてのみ、Aというものであり得る。ということは、Aの内的構造そのもののなかに、他の一切のものが、隠れた形で、残りなく含まれているということであり、またそれと同時に、反面、まさにその同じ全体的相互関連性の故に、AはAであって、BでもCでも、X、Yでもない、という差異性が成立するのです。ただ一つのものの存在にも、全宇宙が参与する。存在世界は、このようにして、一瞬一瞬に新しく現成していく。「一一微塵中、見一切法界」(空中に舞うひとつ一つの極微の塵のなかに、存在世界の全体を見る)と、『華厳経』に言われています。(…)常にすべてのものが、同時に、全体的に現起するのです。事物のこのような存在実相を、華厳哲学は「縁起」といいます。

世界の実相として、目には見えないもの、手では触れることができないものが、「隠れた形で」実在しているという事実は、例えば、漫画『蟲師』第6巻「天辺の糸」における吹(=「星」)を思い返してみればよくわかるだろう(「見えなくても、ずっと空にいるんだ」)。

そして、「ただ一つのものの存在にも、全宇宙が参与する」。これこそが『華厳経』において語られる、法身仏が入ったとされる特殊な観想意識「海印三昧」の境地であり、「事事無礙」の境位に他ならない。つまり、「水碧む」に話を戻せば、例えば、涌太は涌太でありながら、実は同時にタキでもあり、雨蟲でもあり、川でもあり、谷の水でもあり、空の雲でもあり、そして、無限を象徴する海でもあるということである(もちろんその際、すべての構成要素が、平等の支配力を有しているわけではない。涌太の場合であれば、同一化していた雨蟲を含めた涌太自身の構成要素が強く顕現的であるのに対して、他の要素は隠退的であると言えるだろう)。

ちなみに、華厳ではよく「理」を水に、「事」を波に喩えられる(タキが海のことを「見渡す限り水」と言っていたように、「理」は海で喩えられることもある)。すなわち、水と波との関係が「理事無礙」であり、波と波との関係が「事事無礙」であると言われる。なお、ここでの「事事無礙」とは、等しく「理」(水)を基盤とした上での「事」(波)と「事」(波)との関係のことである。つまり、そこで見られる現象というのは、あくまで一度真理を悟った後に、返って再び見られる現象のことをいうのである。

涌太の声「ねぇかあちゃん。川、どこからくる?」

タキの声「山の奥の谷から流れてくるのよ」

涌太の声「谷の水、どこからくる?」

タキの声「空の雲から降ってくるのよ」

涌太の声「じゃあ空の雲は?」

タキの声「海から生まれるのよ」

涌太の声「うみ?」

タキの声「この川の行き着く所よ。たくさん水のある所」

(…)

涌太の声「じゃあ、うみも川も雨も雲も、ぜんぶ一緒?」

タキの声「そうよ。形は違っても、皆同じなの」

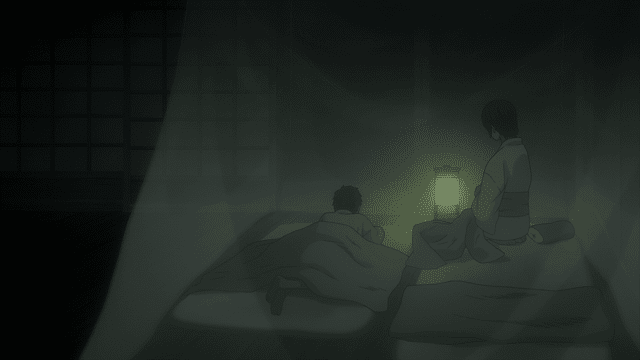

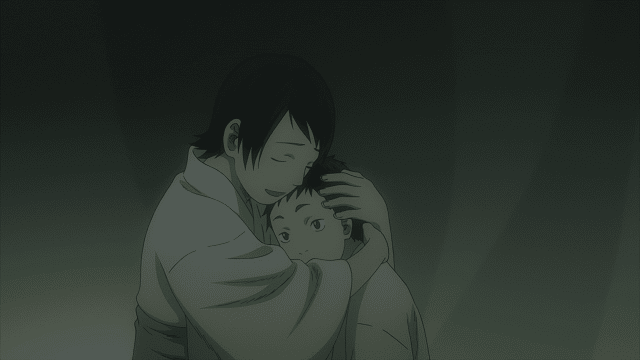

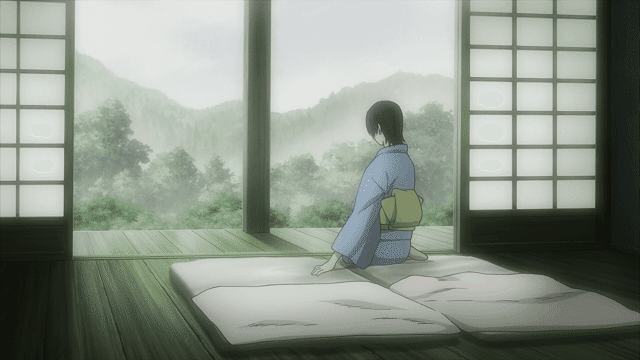

タキは、自分の子どもである涌太の「死」をキッカケに、無限の関係性の網に気づく。涌太との会話を思い返している間のタキは、いわば「理」と「事」が溶け合った「理事無礙」的境位にあったと言えるだろう。そしてタキは、涌太の「死」を自覚した後(「あいつは生きた。確かにここに、生きていた」)、顔を上げ(=「もうこわくない」)、再び現象界へと至るのである。すなわちタキは、涌太が、どこにでもいることを実感するのである(涌太とタキとの会話が、実際に交わされたものと微妙に異なるのは、おそらくそれが、現在においてタキが想起している、過去の会話(=記憶)だからであろう (*3) )。

*3 一般に、自身が記憶している(と思い込んでいる)過去の記憶とは、常に変化しうるものであろう。

タキ「涌太、あんた今どこにいる? 川かしら。海かしら。雨かしら」

涌太の声「どうしたの? もうこわくないよ」

タキ「そうだね。あんたはどこにでもいるんだものね」

ギンコ「死なせてしまった者の事は、ずっと抱えていくしかないが、あんたには何の過失も無いし、雨降らし〔=蟲〕のせいでもない。ただ、不幸な巡り合わせが起こっただけだ」

道元は、例えば『正法眼蔵第四 身心学道』で、「自己」の認識対象と見なされがちな、山や川といった現象が、即、心だと悟ることが仏道を学ぶことだとして、「山河大地日月星辰、これ心なり」と喝破している。(…)重要なのは、「心」は「あるがまま」の山河大地、「あるがまま」の日月星辰であり、その両項に「媒介」的な事項や要素は存在しない、両項は、「即」そのままで「一」であることだ。このテーゼが、先にも提示した「色即是空、空即是色」に対応することは、容易に察知することができるであろう。そして、「即心是仏」、この「空」の境地にある「心」が「仏」、すなわち「悟り」を得た者の境地である。一見して、「心」は「普遍」=「不変」の次元性だが、同時に「山河大地・日月星辰」と同一であるとする際には、矛盾的定立を一とする、あるダイナミックな構造変換の働いていることが、洞察される。

タキは、海のことを「見た事無い」と語っていたが、禅における悟りの表現としてよく比喩的に言われるように(「禅は『華厳』の無数の荘厳の一つ」とも言われる(『華厳の研究』))、今この瞬間において、まるで自然と融け合い、あるがままの自然――川や海や雨――の中に涌太の姿(心)を感じ取るタキには、きっと美しい海の光景が見えていたことだろう。

涌太の「死」を抱きしめたタキの「心」には、常に涌太という光(光明、無限)があると言える (*4) 。だから、そのことに気づいた彼女は、「もうこわくない」のである(「仏日の影、衆生の心水に現ずるを加と曰い、行者の心水、能く仏日を感ずるを持と名づく。行者若し能く此の理趣を観念すれば、三密相応するが故に、現身に速疾に本有の三身を顕現し証得す」(空海『即身成仏義』))。

*4 参考: アニメ『蛍火の杜へ』における三つの「変化」について

ところで、華厳思想における「「事事無礙」という考え自体、すなわち経験的世界のありとあらゆる事物、事象が互いに滲透し合い、相即渾融するという存在論的思想そのものは」、「東西の別を越えて、世界の多くの哲学者たちの思想において中心的な役割を果してきた重要な、普遍的思想パラダイム」であるとされる(『コスモスとアンチコスモス』)。

そして、古代ギリシャ哲学においてそれは、「ヘンカイパン(一即全)」と呼ばれるものである。「一即全」。「一は全」。そう、本文のタイトルにある『鋼の錬金術師』における「一は全、全は一」の元ネタの源流にあるとも言われている思想である。

〔古代ギリシャにおける〕ミレトス学派においては、「存在」(エオン)とは「自然」(フュシス)のことである。この「自然」概念は、「上は絶対的超越的究意者から下は物質的世界におよぶすべてを包摂するところの位層的類比概念」である。故に、ミレトスの最初の哲学者と目されているタレスが、「全ては水である」と論じるが、「その全てとは、彼の主体的体験に於いては、質量的世界の全ての存在物という意味ではなく、むしろ万有の散乱がただ一処に止息し、ありとあらゆる個別的存在者の差別が杳然と湮滅したところに顕現する絶対的生命統一としての全てなのである。このような超越的全一者が、そのまま巨大な霊魂であり、そのまま脈々と生きているのである」。ここにタレスが説いたとされる「宇宙霊魂」のテーゼが存する。この霊魂的「根源」(アルケー)としての「水」は、タレスが「体験」的に把握したもの、すなわち「言栓不及の超越的実体としての自然であって、元来言語に表現することのできない形而上的窮極者を強いて質量的自然物の一をもって形象化したにすぎない」。故に、タレスの後継者達は、「水」を離れ、アナクシメネスは物質的領域から「空気」を提起、アナクシマンドロスは物質的領域を超脱した「無限者」(ト・アペイロン)としてそれを把持する。ヘラクレイトスは「火」、クセノファネスは「アルケーは唯一にして一切なる存在者」=「唯一なる神」と呼び、エレア派のパルメニデスに至って「存在」として提示される。個々の「体験」、表象は相違しても、その根本認識、「構造」は通底している。「一即全」、もしくは「一即一切」と訳される「ヘン・カイ・パン」である。重要なのは、イオニアにおいて哲学的に把持された「神」は、「全一」であることだ。すなわち「「全」と一義的に対峙拮抗する純形而上的「一」ではなくて、「一」と「全」とが超越・被超越の絶対対立関係にありながら矛盾的一致に於いて相合する「一・即・全」」である。井筒は、「一・即・全」が「一」と「全」との「矛盾的一致」であって、「一義的平面的同一性」ではないことを強調する。つまり、「一」もしくは「一者」を絶対的実在と捉え、「全」すなわち現象的個として現出する「多」、個の「一切」を幻覚や虚妄と見なすわけではない。両者の合一は、「自然神秘主義的体験」の事実として把持されなければならない。

「水碧む」のラストにおいてタキに見えていた風景とは、おそらく「全ては水である」と説いたタレスの、「自然神秘主義的体験」と大きく重なるものであったのではないだろうか(「心原を悟るが故に、一大の水澄静なり。澄静の水、万象を影落し、一心の仏、諸法を鑒知す」(空海『秘蔵宝鑰』))。また、こうしたいわゆる「悟りの境地」とは、実は(神秘主義学派に属する)錬金術師たちが目指していた「救済」でもあるとされる。

錬金術師といっても二種類あった。一つは現代の化学者や冶金学者の先駆けとなった科学的錬金術師で、彼らは卑金属を金に変える方法を追い求め、その処方を漏らさないよう秘密を厳重に守った。もう一つは神秘主義学派に属する錬金術師たちで、彼らは変成を救済へ向かう霊的な道と解釈した。彼らは実験室での実験を、観照的な心の持ち方を養いながら成熟を遂げる内面的な過程の一環と見なした。(…)錬金術の目標は、四元素〔土、空気、火、水〕を一つに合体させて神秘的な第五元素――精髄〔エーテル〕、すなわち有名な「哲学者の石(賢者の石)」のことで、内面的には悟りの究極の境地――を生みだすことだった。

人間はヘルメスの技における真の実験室だ。人間の生命こそが主題であり、偉大なる蒸留器、蒸留されるものと蒸留されたものだ。つまり自己の知識は、錬金術のすべての伝統の根幹にある。

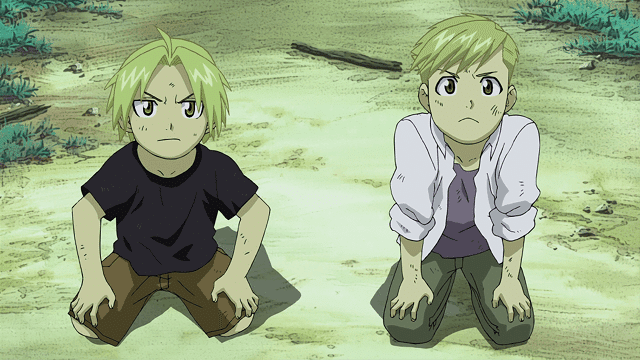

ここで、『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』第12話「一は全、全は一」におけるエドとアルの会話を見てみよう。

エド「腹減ってへろへろだったとき、アリ食ったろ?」

アル「そうだっけ?」

エド「うん。食ったんだよ。すげぇ酸っぱかった。で、考えたんだ。もし食わないでオレが死んだら、キツネやアリに食われる。土に還って草になる。それをウサギが食べる」

アル「食物連鎖だね」

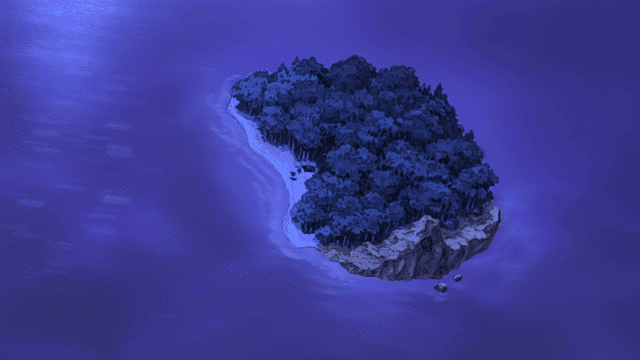

エド「ああ。それだけじゃない。この島だって大昔は海の底だったかもしれない。何万年もしたら山のてっぺんになってるかもしれない」

アル「何もかもつながってる?」

アルフォンスの「何もかもつながってる」という台詞からは、「縁起」が連想されるだろう。また、エドとアルの二人もタキと同じように、ある種「死」に触れたことがキッカケとなって、「縁起」的な考えに至ったことが窺えるのである(他の生き物の「死」が、自分たちの「生」の糧となる場面が描かれる)。

なお、二人の会話の最中に徐々にカメラが俯瞰していくのは、そうしてエドとアルの二人が、自分という存在が、無限の関係性によって成立している世界における、限定された存在のひとつであることを自覚していく様子を示すためだと思われる。

エド「全ては目に見えない、大きな流れの中にあるんだ。それを宇宙っていうのか世界っていうのかはわかんないけど、そんなでっかいものからすりゃあオレもアルもアリみたいなもんさ。流れの中の小さな一つ、全の中の一に過ぎない。だけど、その小さな一が集まって全が存在できる」

そしてエドとアルの二人は、「一は全、全は一」について、次のような答え(解釈)を出すのである。

アル「全は世界!」

エド「一はオレ!」

エドとアルが出した答えからは、前述した西田幾多郎の思想における、世界(一般)と自己(個物)との「絶対矛盾的自己同一」(環境と主体との相即即入)が連想される(「西田においては、自己の根本は同時に世界の根本であり、世界の構造は同時に自己の構造である、と考えられている。彼は自己を世界と同性的なものとして、あるいは世界の自己限定の諸相としてとらえた」のである(小坂国継『西田哲学の研究』))。

「絶対矛盾的自己同一」とは、西田哲学において「事事無礙」や「ヘンカイパン」にほぼ対応する概念(論理)であり、「一即多、多即一」とも呼ばれるものである(なお、より正確に言えば、エドが言及しているのは「一即多、多即一」における「多即一」の側面であるため(「一が集まって全が存在できる」)、錬金術師であるエドの理解は、かなり物質的(科学的)世界に偏ったものであるとも言えるだろう)。

「絶対矛盾的自己同一」というのは、歴史的現実界が有している内的な論理的構造を表現したものであって、具体的には一即多・多即一とか、内即外・外即内とか、時間的限定即空間的限定・空間的限定即時間的限定とかいった定式で表現される。それらはいずれも、絶対に矛盾的なものや対立的なものが、そのように矛盾し対立しながら、しかも同時に自己同一を保持していることをいいあらわしている。絶対に矛盾的で相互に対立的なものが、同時に自己同一を保持しているというのは不合理であろう。西田が例えば一即多・多即一という場合、その「即」は単なる即ではなく、「非」を媒介とした即すなわち「即非」を意味している。いいかえれば、そこには行為的自己の自己否定的自覚が介在している。一が直接的に多であり、多が直接的に一であるというのではなく、一が自己否定的に多であり、多が自己否定的に一であるというのである。したがってそれはけっして不合理でもなければ、没論理的でもない。

世界は、一方では個物と個物が相互に限定しあっている世界である。(…)しかるに、他方では世界は個物と一般、個人と社会、いわゆる主観と客観とが相互に対立し、相互に限定しあっている世界である。個物はただ他の個物に対しているばかりではなく、同時に一般にも対している。(…)かくして、現実の世界は人格的自己と人格的自己が相互に限定しあう世界であると同時に、人格的自己が環境を限定し、反対に環境が人格的自己を限定する、すなわち個物的限定即一般的限定であり、一般的限定即個物的限定であるような世界である。しかもそれは世界自身が自己否定的に自己を限定することであり、かくして世界は不断に創造的である。そして、これが後期西田哲学の基本的立場であった。晩年、西田がさかんに用いた用語、たとえば、「絶対矛盾的自己同一」、「作られたものから作るものへ」、「行為的直観」、「多即一・一即多」、「内即外・外即内」、等はいずれもかような弁証法的世界の構造を表現したものである。

西田の個物は、絶対の無においてあり、かつ他の個に対してあるということになります。前者はいわば理事無礙です。しかも西田の絶対者は、自己を否定して絶対の無となるのですから、自己を消すものでもあります。このことは、理事無礙から事事無礙へにおいて、理が消えることと一つになってきます。と同時に、個は個に対して個であるとは、他の個と関係してはじめて個でありうることをいっており、関係の中の個物を主張するものです。このことはまさに事事無礙法界と対応していると見ることができます。このように見てきますと、西田哲学と華厳思想とは、確かに親しい、通い合っているといわざるをえません。

理が消えて相互の事のみとなった世界〔事事無礙法界〕は、人々が互いに創造性を発揮して世界を生成し続けていく世界だということです。単に対象的に事と事とが無礙に関係しているとみるだけでなく、各々の自己が自己の責任において自他を考慮しつつ歴史を創造していく、主体的な世界とみるべきだと思うのです。その意味で、華厳の世界観は個を重視する、非常に主体的な思想であることを見逃すべきではありません。と同時に、無限の関係を説くその教えは、私たちが人間として生きるということへの想像力を豊かにかき立ててくれることでしょう。

自己と世界との「絶対矛盾的自己同一」によって「縁起」という存在の理法に気づくことは、自己が世界に働きかけ、世界が自己に働きかけること、すなわち、創造することである。あるいは、もっと端的に言えば、よく生きることであろう。『蟲師』や『鋼の錬金術師』に限らず、これまでにも多くの作家が、こうした思想を根底にもつ物語を描き続けてきた(もちろん、無意識的に描いていた人もたくさんいたことだろう)。蟲などの奇妙な隣人も含めた他者(自然)との「つながり」が失われているとも言われる現代だからこそ、そうした物語は、より一層求められているのではないだろうか(今の時代において、「普通に生き」ていくのは「容易な事じゃあないだろう」(漫画『蟲師』第2巻「露を吸う群」) (*5) )。あるいは筆者には、そうした物語以上に、漫画やアニメという媒体を通して、現代の子供たちに伝えるべき大切なものなどないのではないか、とさえ思われる。

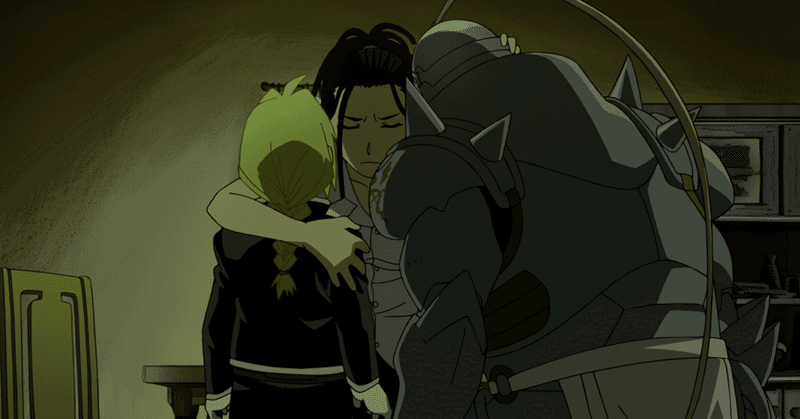

人は、他者の喜びや悲しみといった感情を、ミラーシステムを通してのみ理解するのではないはずだ。自己は自己、他者は他者でありながら、しかし同時に自己は他者でもあり、他者は自己でもある。そうした相互的な感覚が育まれていくことによって、より素直に、他者と喜びを分かち合ったり、悲しみや痛みを共有したりすることも可能となっていくことだろう(『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』第12話における、エドとアルとイズミの三人のように)。

*5 漫画『蟲師』第5巻「眼福眼禍」における周のように、「先が視えない事が嬉しい」こととは思えず、「露を吸う群」におけるあこやのように、「目の前に広がるあてどない時間に足がすく」み、逃げ出したいと思うような人は、ますます増えているのではないだろうか。

エド「この世は想像もできない大きな法則に従って流れているんだ。その流れを知り、分析して再構築する」

アル「それが錬金術」

エド「そして、生きることでもある」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?