産業革命前より気温が3.5℃上がってはアカンのか?

斎藤幸平氏のベストセラー「人新世の「資本論」」(集英社新書2020年9月)では第一章において、「気候変動」の危機がこれでもかと述べられている。斎藤氏は2018年にノーベル経済学賞を受賞したウィリアム・ノードハウスを批判し、「ところが、彼の提唱した二酸化炭素削減率では、地球の平均気温は、2100年までになんと3.5℃も上がってしまう。これは、実質的にはなにも気候変動対策をしないことが、経済学にとって最適解だということを意味している」(p17)と書いている。ここで3.5℃というのは、産業革命以前と比較してということであり、2016年に発効したパリ協定では2100年までに産業革命以前と比較して2℃未満(可能であれば、1.5℃未満)に抑えるということになっていることを踏まえ「3.5℃もの気温上昇が起これば、アジアやアフリカの途上国を中心に壊滅的な被害が及ぶことになる。」と続けている。しかしそれはホントだろうか? 斎藤氏の前提は「産業革命以前は地球の気温がおおむね一定で安定していた」というものであり、そこから3.5℃も気温が上昇すれば大変なことになる!ということなのだが、それでは地球上の気温は産業革命以前にはずっと安定していたのか?

古い時代の気候(古気候)は、南極やグリーンランドの氷床に含まれる気泡中の放射性同位体含有量や、化石として出てくる生物相を調べることによって推定している。まず恐竜が闊歩していた1億2千年前の白亜紀では、地球は現在よりもかなり暖かかったのだが、そこから寒冷化が進み始め、300万年前には北半球で氷河が発達するようになる。100万年前ぐらいから気温の変動幅が大きくなって、10万年周期で「氷期」と「間氷期」をくり返す氷河期に入る。斎藤氏の著書にはノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンが提唱する「人新世」という言葉が使われているが、現在を含む最も新しい地質年代を示す言葉は「完新世」である(以前は「沖積世」と言った)完新世は1万年ほど前に最後の氷期が終了してから現代までの、「間氷期(氷期と氷期の間)」の時代を指す。暖かくなった地球は6000年前ころに気温の極大期を迎え、この時代を「完新世高温期(ヒプシサーマル期)」あるいは「気温最適期」と呼んでいる。この時代は現在より3℃程度気温が高かったようで、三内丸山遺跡にみられる日本の縄文文化が発展していた時期でもあり、すでに農耕が行われていた西アジアや東アジアで文明が発達した時期でもある。その後4000年前から気温は低下するが、ミノア温暖期、ローマ温暖期、中世温暖期と、概ね1000年程度の周期で気候極大期が現れている。ローマ温暖期も今より1~2℃程度気温が高く、イギリスの北の方までブドウ裁判が行われ、ワインが作られていた。中世温暖期は今より少し高い程度で、グリーンランドの氷は溶け、北欧からバイキングが入植してきた時代である。日本では平安貴族の文化が栄えていた頃で、暑いので風通しの良い寝殿造りの屋敷に住んでいたのかもしれない?

中世温暖期が終了すると急激に地球は寒冷化する。産業革命以前は「小氷期」と呼ばれ、イギリスでは冬、テムズ川が凍結しスケートが出来るようになり、日本でもたびたび飢饉が起こっている時代である。要するに産業革命以前は「寒すぎた」時代なのである。斎藤氏の著書によれば現在は産業革命前と比較して1℃上昇しているそうだから、3.5℃気温が上昇しても現代より2℃高いローマ温暖期、ミノア温暖期ぐらいの気温となる。この時代にアフリカやアジアで「壊滅的な被害」があったとはとても考えられない…自然災害であっても遺跡に痕跡は残るし、アジアであれば古代中国の記録に残る…ので、大変なことにはならない。

なぜ産業革命以前の気温が「安定」していたとされているのか?地球温暖化について様々な報告をしているIPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)が2001年の報告で、マイケル・マンによる気候変動図を採用したためである。マンの気候変動図は、これまでの様々な古気候の研究に基づく北半球の様々な気候復元図を統計処理して得られたデータに、近年になって直接観測された気象観測データをくっつけたものなのだが、それまで認知されてきた中世温暖期やその後の小氷期が消し去られ、あたかも産業革命以前は気候が安定しており、産業革命以降、人為的なCO2放出の影響で気温が急上昇した形になっていたのである。気温のグラフの右肩が急に上昇するので「ホッケースティック曲線」と呼ばれている。

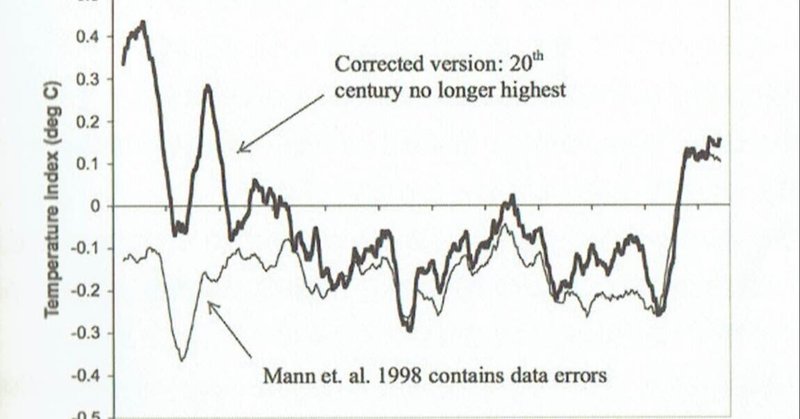

このマンによる気候復元図に対しては、様々な自然科学者から過去の歴史的な記録に対しあまりにもかけ離れていると指摘がなされた。一般的にさまざまな不規則変動を示す複数のデータを平均処理すれば、極値が打ち消し合って変動が小さくなるのがその原因である。またポーランド、ワルシャワ中央放射線防御研究所のヤオロウスキーは、マンが使用したのと同一の複数の気候復元図を使って追試したところ、一つの気候復元図においてプラスとマイナスを逆転して使用していたという初歩的なミスを発見した。ヤオロウスキーによって訂正されたマンの気候変動図(掲載したヤツ)は、1400~1500年代のデータがマンのものより大きく上昇し「20世紀はもはや最高気温ではない」と書かれているのである。さすがにIPCC は2007年の報告でマンの気候変動図を取り下げたのであるが、こうした事実についてはほとんど報道もされず、ヤオロウスキーの名前さえ日本語でネット検索してもひっかからない有様である。(ポーランドのグラフィックデザイナー、ピーター・ヤオロウスキーがひっかかる)

もともと「地球温暖化」問題は、デービット・キーリングらのグループが1958年から行っているCO2濃度の連続精密観測の結果から、大気中CO2濃度の上昇は人為的に放出されたCO2の半量程度であることを1987年に報告し、1988年にNASAのハンセンが米国議会公聴会で「観測されている異常な気象現象の原因は、数値シミュレーションの結果から99%の確率で(人為的なCO2排出による)温暖化に関連している」と証言したことから始まっている。産業革命以降、たしかに人類は大量のCO2を化石燃料から排出してきており、気温も「小氷期」が終了した1850年代から上昇している。しかし気温はCO2排出量に比例して単純に上昇を続けたわけではなく、1940年代ぐらいに一旦下降を始め、70年代には極小期にはいっている。この時代は北極海の海氷面積が増大し、海上交通に支障をきたしていたぐらい寒かった。ちなみに70年代後半に小学生から中学生であった世代であれば、異常気象が続くのは地球が氷河期に向かっているからであり、石油はあと30年で枯渇するから原子力発電が必要だと、様々な子ども向けの科学雑誌や書籍に書いてあったことを懐かしく思うだろう。そして80年代以降、気温は上昇傾向になる。ここで20世紀後半の気温上昇のみ取り出して「地球温暖化が脅威である!」としても、少し考えれば中世温暖期やローマ温暖期に戻るだけの話だということは理解できるだろう。近年の日本では梅雨明け後、連日の猛暑日が続く厳しい気象が観測されているのだが、気温を観測するWMO(世界気象機関)の気温観測ステーション4,495カ所の、補正を行わない生データを使って気温偏差を求めると、20世紀終盤に気温は極大期を迎えた後、21世紀に入ってから気温が低下局面に入っていることが分かる。現代日本の猛暑は、都市化の更なる進展と、熱中症対策で皆がエアコンを使うようになったためである(エアコンとは屋内の熱を屋外に出す装置)。

「温暖化対策」は待ったなしではない、斎藤氏の心配は杞憂である。また、人為的に放出されたCO2が温暖化の原因でもないので「対策」もしようがないのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?