恩師は個を活かす天才指導者か?

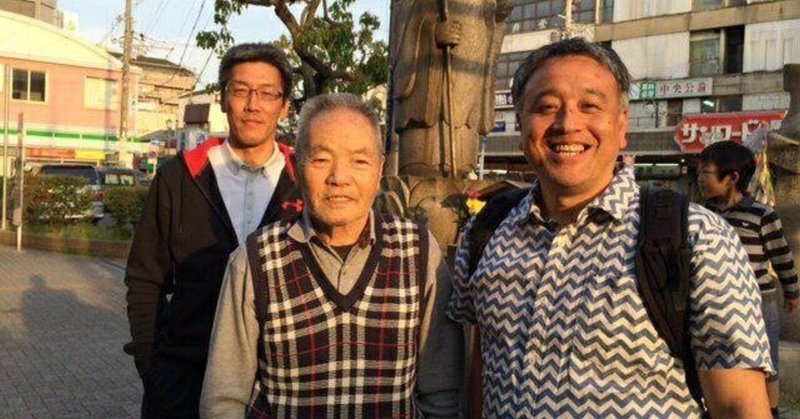

大阪商業大学 元監督の島田三郎先生についてちょっとお話します。

昭和。。。

それは多くのチームの監督が

椅子に座って指導が日常

暴言暴力が日常

タバコを吸いながら指導するのが日常

今では考えにくいけど、それらが日常だった時代

そんな時代にあって島田先生は指導する際、練習中に椅子に座る事はなく終始選手を鼓舞していた。

叱咤激励の言葉はあったけど、暴言暴力はなかった。

タバコは吸うけど、休憩時間に場所を外して吸っていた。

当時は理解に苦しんだけど、常に選手目線で理に適った話をしてくれた。

そんな島田先生が言ってた言葉で印象的なのが「そんなのバスケットじゃないよ!」。。。です。

勝ち負けに一喜一憂することはなく「バスケットのあるべき姿」に拘り続けた指導者です。

不思議なんですよね~!

負けて怒られるのかな~?勝って褒められるのかな~?て待ってると、負けても「いいでしょう!今回は良いゲームだったように思います」とか、勝っても「全然バスケットになってないよ」なんて言われます。

最初の頃は、何を言ってるのかさっぱり理解できなかったですね(笑)

当時の大人も、勝ったら褒めて負けたら怒るようなのが日常的だったから。

しかし大商大の上級生になるとそれが理解できるようになるんですよね!

何故なら島田先生のベースがぶれないから。

その一つに大商大で大事にしてる3つのワードで、リバウンド、ルーズボール、ハリバックというのがあります。

それが徹底してチーム内で言われ続けます。

その日の練習や試合で、その3を徹底してる選手がいると、皆が褒めます。

どんな時も、どんな相手とでも、どんな場所でも。

直接点数に絡む3つの事ではないのに、と~っても大事にされてる3つの事です。

単純な3つのワードですが、それが徹底される事でチーム全体に基準として定着します。

だから、高校時代良い成績を残した選手、運動能力が高い選手、上手い選手など一般的には優先されそうな事が優先されず、初心者で入ってきても、無名でも、アスリート能力が高くなくても、3つのワードを徹底してる選手の評価が高くなります。

チーム内に定着してる常識です。

そんな大商大バスケット部は、公式戦で勝つか負けるかの事より、試合のメンバーに選ばれる為に、チームの理念に向かってるのか、それがどれだけの質でできるのかなどが、試合のメンバーに入れる基準だったから、公式戦より日々の練習の方が気が抜けなかったし真剣だった。

そんな価値観をチーム内に創った島田先生

あまり多くを語らない島田三郎先生

基本を徹底した島田先生。

一見複雑に見えるスポーツをシンプルにした島田先生。

そんなシステム、環境を創った島田先生

だから選手の個性を見抜く力も抜群にあったように思う。

小さくてもフォワードやセンター、インサイドとして起用もする。

大きくてもガードとして起用もする。

当時の日本のバスケット界に常識としてなかったポジションに必要な選手の育成もしていた。

インカレ最高位ベスト4、オールジャパン最高位ベスト4

日本一には成れてないけど、高校バスケット界で華々しく活躍した選手が集まりにくい関西の大学、大商大。

そんな環境にあって「負けにくいチーム」を作り続けられたのは、島田先生のバスケットを極めた哲学があったからだな。

自分が指導者になって「個を活かす指導」を目指せば目指すほど、島田先生の哲学が自分なりに理解できるようになってきた。。。

その奥深さも。

ユニバーシアード日本代表の監督

日本代表の戦略を作るアシスタントコーチなどを歴任された島田先生

自慢された事は一度もなかった。

そればかりか、代表活動でチームを離れてる事で、我々に対して「申し訳ない」と謝られたり、代表活動のキャンプに参加されて時差ぼけの時は「体調があまりよくないので今日は座って指導させてもらう」と断られたり、インカレの最終試合が終わった後「西田、十分な指導が出来なくて申し訳ない」と言われたりした。

上下関係が普通の日本、それがより強い体育会

なのに島田先生は、常に平等な目線でいる。

今、そんな先生を思い出しながら、島田先生は「指導者の申し子」。。。

だから指導の天才じゃないかと思う

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?