僕のリズム論。"正確なビート v.s. ズレたビート"

みなさん、グルーヴについてネットで調べたりしてると、こんな話を聞いたことがありませんか?

「グルーヴは、正確なビートが作るんだ。」

という話と、

「グルーヴは、ズレたビートが作るんだ。」

という話。

・・・どっちだよ!!

って思ったことがある方もいるかもしれませんね。

この二つの主張は、グルーヴを語る上で必ず議論になるほど重要な内容ですが、それぞれ真逆の主張のために終わることのない無限論争へと導かれてしまうのです。

ですが今日、僕はこの

「正確無比なリズムこそが、グルーヴを生む!」派

V.S.

「人間味のあるズレたリズムこそが、グルーヴを生む!」派

の無限論争に終止符を打ちたいと思います。

まずはとりあえず、両者のご意見を改めて聴くところから始めてみましょう。

「正確無比派」の方々のご意見

だいたい、正確なリズム推しの方はこんな感じで主張してます。

・正確なリズムを出せないやつが、グルーヴうんぬん言ってんじゃねえ!

・ズレたリズムが良いと言ってるやつは、正確なリズムが出せないことの単なる言い訳だ!

・そのズレたリズムは、単に気持ち悪いだけだ!

etc…

「ズレ至上主義」の方々のご意見

逆に、ズレたリズム推しの方はこんな感じで主張してます。

・メトロノームからグルーヴを感じるか?感じないだろう!

・ドラムマシンの登場で本物のグルーヴが失われてしまった。

・グルーヴは人間的なもので、機械では表現できない!

etc…

何となくこんな感じでしょうか?

たぶん、某掲示板などではこのようなやり取りが今も延々と繰り広げられているような気がします。

このことに関して僕が思うことは、

「その二つの考え方は、本当に対立する考え方なのか?」

ということです。

僕のグルーヴの考え方では、この二つは両方とも必要な要素なので、その要素同士が対立するということはありえないんですね。

そのことについて、少し詳しくお話ししようかと思います。

正確なリズムは、グルーヴしてるのか?

まず、正確無比なリズムについて考えてみます。

例えば、BPM112の曲があったとします。

それに対してドラムパターンがこんな感じであるとします。

それをMIDIドラムで正確に演奏させればこんな感じ。(画像をクリックすれば、音が聴けます。)

うん、ジャストですね。これはこれでいいです。変にずれるよりはるかにいい。というか、生演奏でこんな風に叩けるのは相当レベル高いです。でも悪いってことは無いんですが、味気ないのも否めません。

この味気なさを取り出して、ズレ至上主義な方たちは「機械みたいな正確なリズムはダメだ!」と結論付けているように思えます。

じゃあズレたリズムはどうなんだい?

では、ズレたリズムについて考えてみましょう。

正確無比なリズムでは味気ないので、こんな感じで2拍目のバックビートをちょっと後ろにズラします。(分かりますか?微妙にずらしてます。画像をクリックして音を聴くと分かると思います。)

おお~、グルーヴしてきた~~、、、のか?

単にズレただけに聞こえる人も多いんじゃないでしょうか?

そうです。これは単にズレただけの音です。

ズレの量を減らしてみようか?他の音もズラしてみようか?

という感じでいじりまくった結果。(画像クリックで音が聴けます)

なんだか気持ち悪いリズムになってしまいましたね。

単に色々とズラしてもダメみたいです。

どっちもダメなら、どうすればいいの?

「やっぱり正確なリズムがグルーヴを作るんだ!」と正確無比派の方からの声が聞こえてきそうです。

が、ちょっと待ってください。最初のやつは本当に最高にグルーヴしてますか?

単純に正確無比なリズムだけで最高にグルーヴするなら、MIDIで打ち込んでクオンタイズするだけで至上最高のグルーヴを作ることができることになります。

それなら誰も苦労しませんし、おそらくグルーヴ論争なんて存在しないでしょう。

やっぱりグルーヴさせるには、正確無比なリズムだけでは説明できない何かがありそうです。

ズレてもダメ。単に正確でもダメ。

なので、グルーヴさせるためには、、、

「いい感じにズレる必要がある!」

ということが言えそうです。

元も子もない答え・・・!!

こんな答えではグルーヴ論争は終焉しませんので、次に「いい感じ」とは何かを考えてみます。

つまり、どうしたら人は「気持ちいい」と感じるのか。ということですね。

気持ちいい条件 その1

人が気持ちいいと感じる条件の一つには、次のものが挙げられます。

「自分の思った通りに物事が展開する」

自分の思った通りに物事が展開しなければ気持ち悪いですよね。

だいたい、次こう来るだろうという思いが裏切られたとき、不快になります。

・軽そうな荷物が意外と重かった。(逆も然り)

・見た目が甘そうなプリンを食べてみると、味がほとんどなかった。

・信号が青になったのに、前の車が発車しない、、、

どれも気持ち悪いですね。

だから、リズムが正確で一定ってことは次のリズムが思った通りのタイミングで来るので、

リズムが正確だと、単純に気持ちいい!

ということになります。

先に挙げた3つのドラムパターンで比較すると、最初のが一番聴きやすいですし、気持ちいいですね。

気持ちいい条件 その2

でも、毎回毎回全く同じだと、すぐ飽きてしまいます。

繰り返しは気持ちいいけど、それが続き過ぎると不快になります。

なので、もう一つの気持ちいいと感じるポイントは、

「飽きが来ない」

ということが言えそうです。

例えば、いくらカレーが好きと言っても、毎日・毎食・同じ味のカレーだと、さすがに飽きますよね。(飽きない人もいるかもしれませんが)

そしてだんだん気持ち悪くもなりそうです。

やっぱり毎食、違いがある方がいいですよね。

ということは、リズムに「ズレ=変化」があるということは、それが刺激となって飽きが来ないので、

リズムがズレることで飽きが来ない!

ということになります。

2つの気持ちいい条件を合わせてみる

はい、ちょっと今までの議論を簡単に整理してみますと、

・正確なリズムには気持ちよい要素と、気持ち悪い要素がある

・ズレたリズムにも気持ちよい要素と、気持ち悪い要素がある

ということになりますね。

なので、これらの良いとこ取りをしたら、すごく良さそうですね!

つまり

「正確なのに、ズレたリズム!」

この矛盾した条件がクリアできれば、素晴らしいグルーヴを体現できそうです。

答えは、「リズムのビブラート」にある!

そんな矛盾をどう解消するか。

そのために、考え方を少し変えてみます。

正確なのにズレている。ではなく

「ズレ方が正確である」

という考え方です。違い、分かりますか?

つまり、ある一定の法則に従って、正確にズレているということです。

もう少し具体的に言うと、リズムが速くなったり遅くなったりが周期的に現れる感じです。

この周期的というのがポイントです。

例えば、

1拍目は少し速く、

1拍目裏はジャストで、

2拍目は少し遅く、

2拍目裏はジャストで、

3〜4拍目はその繰り返し。

そんなズレ方でMIDIを演奏させてみましょう。(画像クリックで音が聴けます)

ただ2拍目だけ後ろにズラしただけの音と、違いが分かりますか?

次は、

1拍目は速く、

1拍目裏は少し遅く、

2拍目はジャストで、

2拍目裏は少し遅く、

3〜4拍目はその繰り返し。

すると、こんな感じになります。(画像クリックで音が聴けます)

微妙な違いかもしれませんが、でも確実に、単に正確なだけよりも、単にズラしただけよりも、何か違うものがあると思います。

僕はこの感じを聴くと、少し体を前後に動かしたくなってきます。

では、どういうズレ方をしたのか分かりやすくするため、グラフを書いてみます。(一つ目だけ書きます)

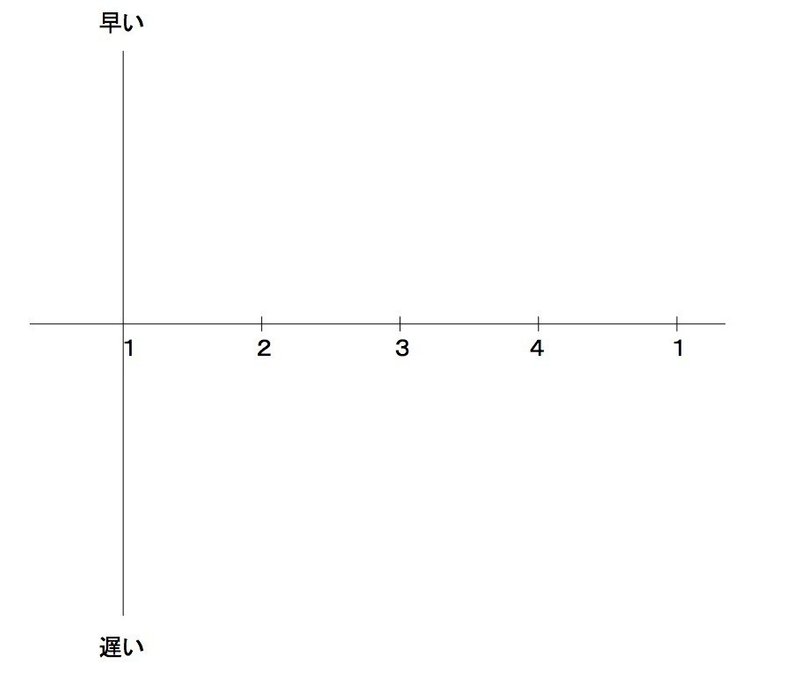

まず、縦と横の線を書きます。縦軸がズレの度合いで、横軸が拍です。

拍によって前にズレたり、後ろにずれたりさせましたので、そのポイントに点を置いてみます。

さらにそれを滑らかな曲線で繋いでみましょう。

何か波が現れましたね!

リズムが速くなったり、遅くなったりが周期的に現れています。

僕は、この波を

「リズムのビブラート」

と呼んでいます。

歌や管楽器などが音程を上下させるように、リズムのスピードを上下させます。

リズムのスピードを上下させることで、豊かなリズム表現が可能になります。

リズムのビブラートに合わせて演奏してみる

例えば、リズムのビブラートの波を軸に、こんなドラムパターンを奏でてみましょう。

これを、さっきの波のグラフに乗せます。

とりあえず、さっきの波のグラフの上に、音が鳴るポイントを描いてみましょう。

で、波に合わせて早くなったり遅くなったりしますので、この青の矢印の分だけ、ある場所では速くなり、ある場所では遅くなります。

16分音符は非常に微妙なズレ方をしますね。でもこれが大事。

ではそれをMIDIで表現してみましょう。(画像クリックで音が聴けます)

まあまあ、いい感じじゃないですか?

ちなみに、完全に正確なビートはこちら。

違い、わかりますか?

分からなければ、何度か聴き比べてみてください。必ず分かると思います。

リズムを波に乗せてビブラートをかけた方が、体は前後にノリやすいんじゃないかと思います。

ただ、どちらが音楽的に優れているかという話ではないので、あしからず。

それぞれに似合う音楽があります。

結論

僕はこの「リズムのビブラート」というものが、グルーヴの正体だと思っています。

ビブラートの掛け方で、グルーヴの種類が変わってくる感じです。

大事なのは、まず一直線の正確なリズムがあって(これが本当に、すごく重要)、それが波打つことでグルーヴを生み出すというプロセスです。

良く勘違いされるのが、「ズレてる」という結果だけをグルーヴの正体だと思って「ズレ=グルーヴ」と結論付けてしまうこと。

違うんですね。まずしっかりとした一直線のリズムが無いと、グルーヴしないんです。

一番基本的な「繰り返す快感」を得られないので。

その次に波打つことで「変化する快感」を得るわけです。

ということで、僕のレッスンでは、まずはきっちりと一直線を引く練習を行っています。

これを怠ると、絶対にグルーヴしません。

その後にリズムのビブラートをかけ、さらにグルーヴさせます。

これはきっと、他の楽器でも言えそうなことですので、どうぞお試しください!

そして・・・

このグルーヴ論はさらなる発展を遂げます!

その内容をダイジェストで紹介するとこんな感じ。

・ビブラートのバリエーション

・波の合成

・リズムの中心について

etc...

ファンクグルーヴで最重要視される「The One」の概念も、たぶんほとんどの人が感覚的にしか理解できてないと思いますが、リズムのビブラートを発展させることで、理路整然と説明できるようになります。

そのお話は、また今度ということで。

では。

高知で音楽スタジオの経営を始めました。

八囃藏(はっそうぐら)というスタジオで、非常に落ち着ける空間です。http://hassoh-gura.com

ぜひホームページを見てやってください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?