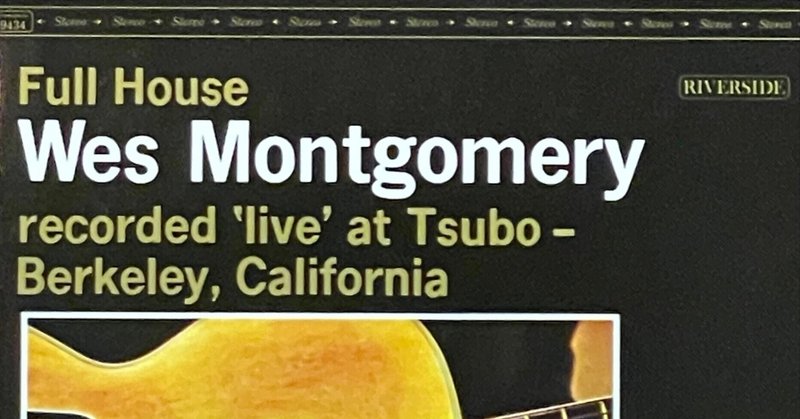

フル・ハウス/ウェス・モンゴメリー

ギタリスト、ウェス・モンゴメリーのライヴ作品『フル・ハウス』を取り上げましょう。

録音:1962年6月25日カリフォルニア、バークレー、ツボにてライヴ録音

エンジニア:ウォーリー・ハイダー

プロデューサー:オリン・キープニュース

レーベル:リヴァーサイド

(g)ウェス・モンゴメリー (ts)ジョニー・グリフィン (p)ウィントン・ケリー (b)ポール・チェンバース (ds)ジミー・コブ

(1)フル・ハウス (2)アイヴ・グロウン・アカスタムド・トゥ・ハー・フェイス (3)ブルーン・ブギ (4)キャリバ (5)カム・レイン・オア・カム・シャイン (6)S. O. S.

斬新なスタイル、テクニカルな奏法を携えて50年代末ジャズシーンに現れたスーパーギタリスト、ウェス・モンゴメリーの代表作、リーダーのプレイは元よりサイドマンの素晴らしいサポートとオーディエンスのアプローズが渾然一体となり、ウェスの真髄を収めたライヴ作品となりました。

ハードバップ末期からジャズシーンには多くの個性的なミュージシャンが現れました。ウェスもその一人に該当します。

当時はモダンジャズの分岐点に該当したのでしょう、時代が求める人材をシーンは恰も意思があるかの如く配し、補充や充填のレヴェルを遥かに超えた供給を行いました。

革新的なプレイスタイルを携えた彼らは、ジャズと言う米国が生んだ自国を象徴する音楽を一層華やかにデコレーションし、50年代とは異なった盛り上げ方を見せました。米国ジャズマンの底知れぬパワーと芸術性の高さを感じます。

殆どの楽器奏者にニューカマーを見出す事が出来ます。ごく一部のプレイヤーですが、オーネット・コールマン、エリック・ドルフィー、ジョー・ヘンダーソン、ウディ・ショウ、ブッカー・リトル、マッコイ・タイナー、ハービー・ハンコック、アンドリュー・ヒル、スコット・ラファロ、チャーリー・ヘイデン、トニー・ウィリアムス、ジャック・ディジョネット…

ただギタリストを挙げようとも、優れた人材の出現は思い浮かびません。

本作主人公ウエスの圧倒的な存在感は独り舞台の様相、凡百のギタリストが束になっても太刀打ち出来る次元ではありません。

一方ハイレヴェルで複雑な音楽性は進化の度合いが著しく、50年代ハードバップに於けるプレイヤーと聴衆の密な関係が次第に希薄になり、オーディエンスを置き去りにする傾向がありました。ジャズ演奏は以降もミュージシャンと聴き手との良き関係性を保つ事が課題であり続けます。

60年代後期からシリアスでハードな演奏よりもリラックス出来るプレイへ、ジャズロックからストリングスやコーラス、オーケストラを配したイージーリスニング調、クロスオーヴァーから70年代はフュージョン、スムースジャズへと、リスナーとの関係性をキープするためにジャズのスタイルは変遷していきます。

ウェスも晩年67年6月には作品『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』でポップス路線のアルバムリリースを図ります。

インプロヴィゼーションを抑え、彼の専売特許であるオクターヴ奏法を駆使したメロディ奏を聴かせ、そこにオーケストレーションがドラマチックなまでのゴージャスさを加え、ザ・ビートルズの名曲を再構築し大ヒットを収めます。

本作の内容についてを何かの記事で読みました。ジャズの要素は皆無だが、結果的にBGMとして楽しめるものとなっていると言うような内容だったと思います。

収録曲やアレンジを含めた作品の入れ物としては確かにジャズ要素が希薄ですが、ジャズギタリストとしての表現法を極めたウェスが、そのエッセンスを凝縮したメロディ奏、フィルインを脱力しつつ華麗にプレイし、収録曲によってはインプロヴィゼーションを聴かせるテイクも収録されている、優れたジャズ作品であると捉えています。

BGMとしても鑑賞する事の出来る両面性がヒットに繋がると言う、ロールモデルとなりました。

ウェスはこのレコーディングの僅か1年後に心臓発作のため、45歳という若さで逝去しますが、存命していればステイタスを確立したプレイヤーとして、インプロヴァイザーの本領を発揮した作品を発表し続けた事でしょう。

本作の内容について触れて行く事にします。後年未発表曲や別テイクを追加したCDが発売されていますが、オリジナル作品のオーダーで話を進めたいと思います。

1曲目表題曲ウェスのオリジナル、フル・ハウス、ミディアム・アップのワルツ・ナンバーでラテン調のユニークなイントロが施され、アウトロにも用いられています。

想像するにタイトルが未定であったこの曲、当夜の満員の聴衆を前に熱演を繰り広げられた事に肖って、命名したのでしょう。

メロディラインはギターとテナーサックスのユニゾンでプレイされ、合計56小節から成る長いフォームを有する楽曲、キーはモダンジャズ定番にして黄金のFマイナー、サビのコード進行にウェス流の捻りを確認する事が出来ます。

ギター、テナーとも比較的低音域でのテーマ奏ですが、先発ウェスはすぐさまオクターヴ上げてソロをスタートします。

ギターの素晴らしい音色にまずしてやられます。極太感と柔らかさはピックを使わずに親指で弦を弾く奏法に起因しますが、手のひらの大きさ、親指の形、ギターを構える角度、使用ギター、アンプ等様々な要素が混じり合ったものです。

チャーリー・クリスチャンの演奏を聴いてジャズ・ギターに開眼したウェス、彼の演奏をコピーして自己のプレイを築き上げて行きました。クリスチャンがアクセント的に用いていたオクターヴ・ユニゾンを大胆に取り入れてのスタイル、実に独自なものです。

とは言えコロンブスの卵的な発想、ウェス自身練習していて、演奏を重ねてたまたま発見したのか、他とは異なる個性を表現するために編み出した奏法か、はたまたローランド・カークの様に夢で啓示を受け発案したのか、いずれにせよインパクト、説得力が半端の無いテクニックです。

猛練習の結果でしょう、彼の親指にはタコが出来ていたそうで、そのタコの堅い部分や親指の柔らかい部分など、撥弦場所を微妙に変えてピッキングの音色を変化させていたそうです。

ウェスはデビュー以前、昼間に牛乳工場やラジオ工場で働き、夜はジャズクラブでの演奏やジャムセッションに参加すると言う、ハードな生活を送っていました。かなりのタフガイです。

ギグやセッションの無い時に家で練習しようにも、夜は家族が寝ているため音を小さくする必要があったので、ピックを使わず親指で弾くようになりました。ウェスが親指でギターを弾くようになったのは家庭環境に起因したのです。

ミュージシャンとしての個性と音楽性、メッセージ性、スイング感を習得するには不断の努力、日々の鍛錬、そこには時間を惜しんだ練習が必要なのは言うまでもありません。

今更ながら健全な魂は健全な肉体に宿る、ウェスがギタリストとして大成したのは彼のタフさも要因の一つにあります。

快活に喋り、笑い、良く飲み、食べた事でしょう。また48〜50年ライオネル・ハンプトン楽団に在籍中は飛行機嫌いゆえに自ら運転しての自動車移動、さすがに無理が祟ったようですが、生前の彼のアクティヴさを十分に想像することが出来ます。

本作はライヴ・レコーディングと言うことで録音時間の制約が無い分伸び伸びとプレイしています。リズム隊とのインタープレイを楽しみつつ、テーマのモチーフ、オクターヴ奏法、コード・ワークをふんだんに織り込みダイナミックなソロを聴かせます。

サポートするリズム隊はピアニスト、ウィントン・ケリー、ベーシスト、ポール・チェンバース、ドラマー、ジミー・コブ、当時のマイルス・ディヴィス・クインテットのメンバー、当地を巡業中だった彼らをキャッチして共演が実現しました。

続くテナーサックス・ソロはジョニー・グリフィン、ウェスとは初レコーディングになります。両者はライオネル・ハンプトン楽団に在籍していた事があるので、共演の機会はあったかも知れません。彼らはこの時同じリヴァーサイド・レーベル所属のアーティストでした。

ソロの出だしからハイテンションなフレージングの応酬はウエスのプレイに刺激を受けたのでしょう、凄まじい勢いです。

ホンカーを彷彿とさせる熱いブロウにはコブシの多用、高音域のシャウトや同一フレーズの繰り返しを確認出来ます。テクニカルでいてファンキー、楽器のコントロール感が抜群な演奏は、グリフィンのプレイの中でも特筆すべきものです。

彼の個性的なサックスの音色、使用楽器はテナー本体がキング社製スーパー20、マウスピースは基本的にオットー・リンク・メタル、オープニング10☆ですが、自らフェイシングやバッフル、内部形状を加工して使っています。リードはリコの1半と言うかなり薄目のものを愛用していました。

グリフィンはマウスピースに対する拘りが凄まじいサックス奏者でした。いずれ別稿でゆっくり取り上げたいと思います。

ケリーのピアノソロに続きます。いつもの彼のスタイルによる軽快で小粋さを感じさせるプレイですが、ライヴ演奏ゆえ、オーディエンスのアプローズに支えられたイマジネイティヴな展開を示しています。

その後ラストテーマ、アウトロと続きFineです。

2曲目はスタンダード・ナンバー、アイヴ・グロウン・アカスタムド・トゥ・ハー・フェイス、ウェスのギターワークに焦点が当てられた演奏、ベースとドラムのみが伴奏を務めます。

申し分の無いプレイには繊細さ、大胆さを内包します。優れたジャズミュージシャンは同時にバラードの名手であると言う言葉が思い浮かびました。

ギター奏法に関しては門外漢なので細かい部分にまでは言及できませんが、ギタリストにとってはバイブルの様な演奏に違いありません。

3曲目ディジー・ガレスピーの書いたブルーン・ブギ、アップテンポのブルース・ナンバー、1コーラスのイントロがピアノトリオによりプレイされますが、チェンバースのオン・トップさが際立っています。

ケリーはまだイントロでのプレイを続けたいフシが見受けられましたが、フロント陣が割入りテーマが開始されます。

リズミックでユニークなメロディラインを有するリフ、ガレスピーのメロディ・ライティングの妙を今更ながらに感じます。

テーマ2コーラス目にグリフィンがハーモニーパートに回り、サウンドが厚くなります。

ソロの先発はウェス、ピッキングの正確さと端正さを武器にグイグイとプレイし盛り上がって行きます。絶好調さ以外何物でもないストーリーの展開ぶりに、聴衆は思わず巻き込まれてしまいます。

まだまだいくらでも行けそうなウェスの演奏ですが、この後のソロイストの事を考えてか比較的コンパクトに終え、ケリーのソロに繋がります。

一聴すぐ彼と判断出来る独特の8分音符でソロを繰り広げますが、実はかなりイーヴンな音符のフィギュア、ハービー・ハンコックやマッコイ・タイナー後続のピアニスト達にこのフォームは受け継がれています。

チェンバースとのコンビネーションが抜群のグルーヴ、そこにコブが4拍目のリムショットを入れ続けます。

小気味良さを感じさせるトリオプレイが行われますが、流石マイルスお気に入りのリズム隊、申し分ありません。

グリフィンの登場です。出だしから存在感を表しつつソロが始まります。ここまでのタンギングのクリアーさ、滑舌の良さは他のプレイヤーには無い個性です。8分音符が音塊となって押し寄せて来るが如し、ウェスのピッキングと言い本作のフロント陣のメッセージ性は強力です。

フレージングもユニークさを湛え、次第に盛り上がる様は共演者を確実に巻き込み、インタープレイを随所に確認できます。オーディエンスも否応無しに歓声を上げ始め、ライブハウス・ツボは文字通り興奮の坩堝と化しています(笑)。

その後フロント二人とドラムの4小節交換が4コーラス行われ、引き続きピアノとドラムの4小節交換が3コーラス、この時チェンバースはピアノソロが再度行われたと誤解し、暫しプレイを続けます。

そのままドラムソロが2コーラス行われラストテーマへ。オーディエンスの大歓声が演奏の充実ぶりを物語っています。

4曲目ウェスのオリジナル、キャリバはラテンの軽快なリズムとオクターヴ奏法が印象的なブルース・ナンバー。

ソロの先発はチェンバース、彼を未だフィーチャーしていなかったと判断したウェスの采配でしょう、短くプレイした後ラテンのビートを繰り出しケリーのソロへ。

軽快さと柔らかさを持った打鍵をオーディエンスが楽しんでいる様を感じます。

引き続きグリフィンのソロへ、何処となくジョン・コルトレーンのテイストを匂わせる出だしに始まり、徐々に熱くブロウします。色々な手法を交えながらファンキーに、強い主張を込めながらの演奏になります。

続くギターソロは落ち着いた展開の中に、オーディエンスに間違いなく訴えかけるオクターヴ奏法を主体に、ウェス・ワールド全開で臨みます。

その後ラストテーマへ、ラテン・ナンバーなのでエンディングにはピアノのモントゥーノ・プレイが欲しいところですが、ジャズ屋による演奏なのでこの場では我慢です。

5曲目はスタンダード・ナンバー、カム・レイン・オア・カム・シャイン、イントロ無しでギターのメロディによるテーマが始まります。コブはブラシを用いてサポートしていましたが、ブレーク後スティックに持ち替え先発グリフィンのソロが始まります。スピード感あるプレイの中にフラジオ音や低音域のサブトーン使用、テクニカルにして豪快なアプローチを聴かせます。

短くコンパクトに終えてウェスのソロへ、オクターヴ奏法のインパクトを湛えながらさり気なく用いるピッキングラインの中に、芸の細かいテイスティなフレージングを認める事が出来ます。ソロ後に聴かれる、感極まった聴衆の指笛の力強さに、場の盛り上がりを感じました。

ケリーの短いソロ後にラストテーマへ、再びコブはブラシに持ち替え、ギターのメロディラインを引き立たせるべく音量を落としてドラミングします。エンディングのフレーズにはグリフィンも低音域で参加します。

6曲目作品最後のナンバー、ウェスのオリジナルS. O. S.、超高速にしてコード進行の難易度が半端ないのですが、メンバー果敢に挑み快演を繰り広げています。

先発ソロはグリフィン、ソロチェンジの妙を聴かせながら2コーラス目にセカンドリフをプレイしウェスに繋げます。同様に2コーラス目にセカンドリフを挿入しながらスインギーに、華麗に演奏します。

ケリーの流暢なソロ後にフロント二人とドラムの8小節交換が行われ、やはり2コーラス目にセカンドリフが演奏されますが、ソロイスト全員同じフォームを用い、一貫性を持たせてコンパクトに纏め、アルバムのフィナーレに相応しい構成となりました。

ラストテーマは一層テンポが速くなり、メンバーから救助を求めるSOS信号が発せられているかの様ですが(笑)、演奏は無事に遂行されました。

因みにCDでの追加テイクS. O. S. Take 2は更にテンポが速い設定で、些か散漫さを感じさせる演奏、現場ではもうワンテイク・チャレンジしようとなり、テンポを少し遅くしてプレイし、Take 3である本テイクが採用されました。

採用テイクはテーマ開始後間も無くテンポが速くなりますが、演奏者には前のテイクの速さが刷り込まれているためで、スタジオミュージシャンでもない限りこれは致し方ない事です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?