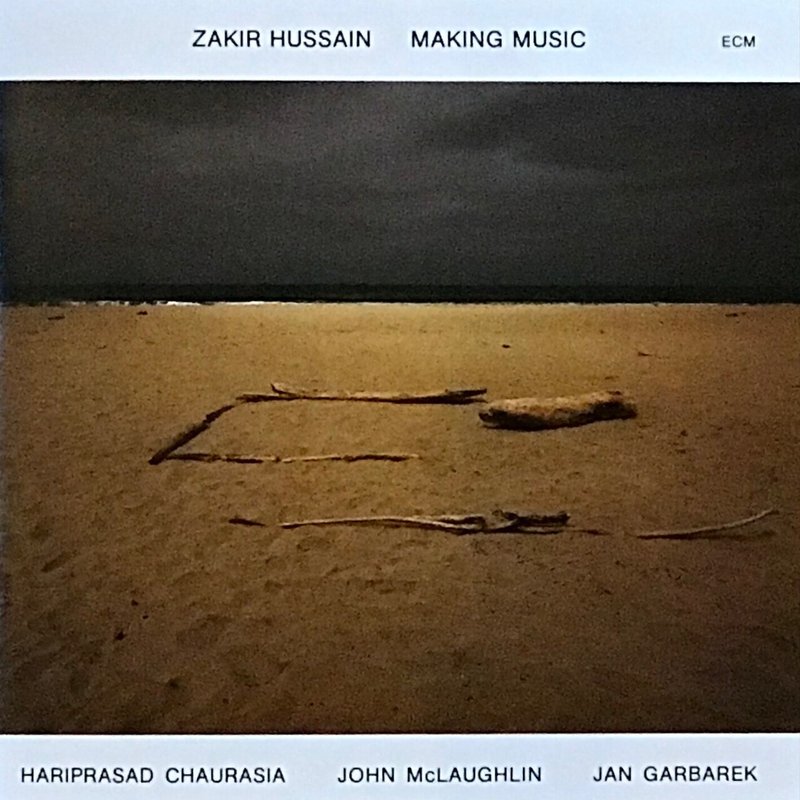

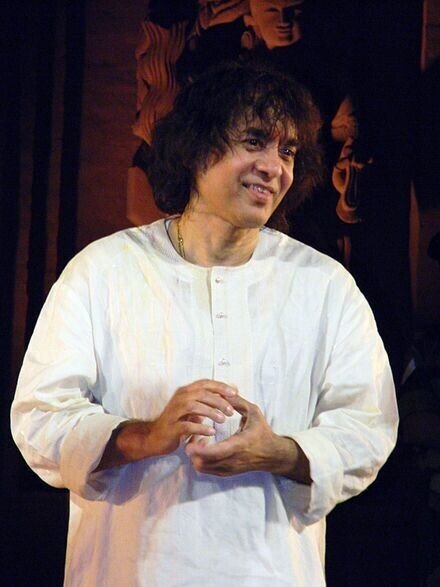

Making Music / Zakir Hussain

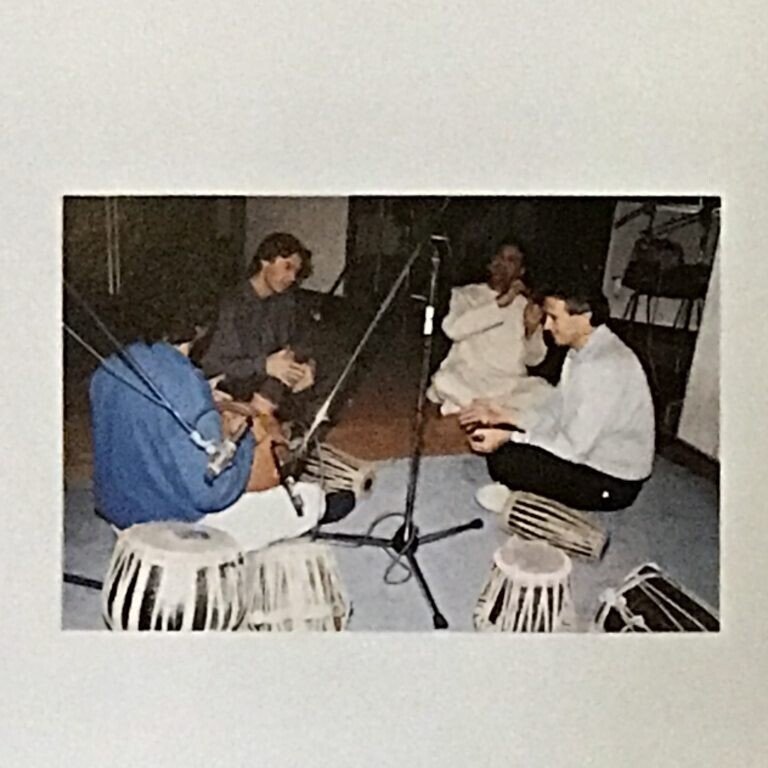

今回はタブラ奏者Zakir Hussainの86年録音作品「Making Music」を取り上げてみましょう。John McLaughlin, Jan Garbarek, Hariprasad Chaurasiaらを迎え、独自の世界を表現した素晴らしい作品に仕上がりました。

Digital Recording, December 1986 at Rainbow Studio, Oslo

Engineer: Jan Erik Kongshaug

Produced by Manfred Eicher

Label: ECM

tabla, perc, voice)Zakir Hussain flutes)Hariprasad Chaurasia ts, ss)Jan Garbarek ac-g)John McLaughlin

1)Making Music 2)Zakir 3)Water Girl 4)Toni 5)Anisa 6)Sunjog 7)You and Me 8)Sabah

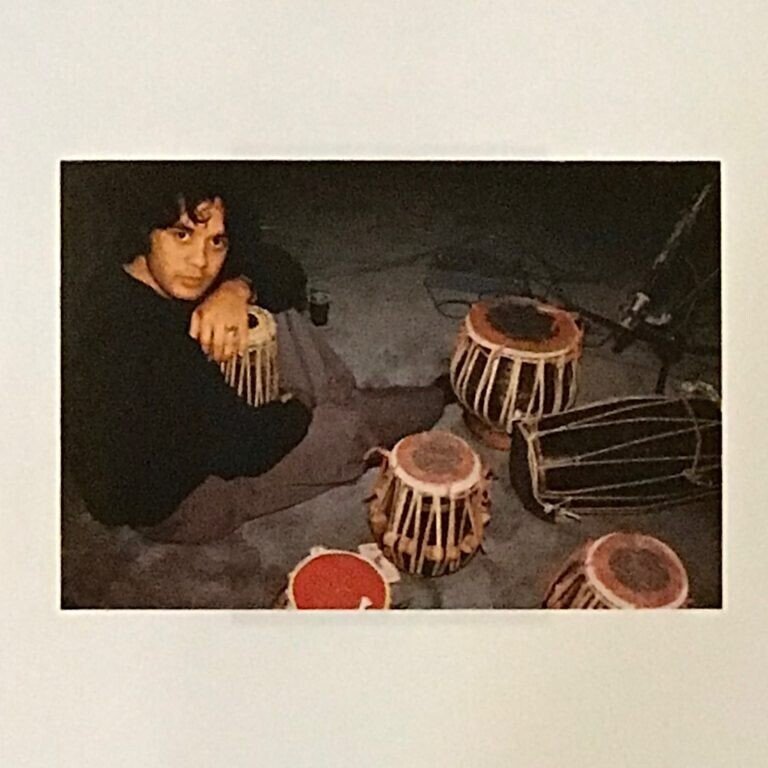

まずはZakir Hussainについて、簡単に来歴をご紹介しましょう。

1951年3月9日インド・ムンバイ出身、幼い頃よりインドの伝統音楽に触れ、父が著名なタブラ奏者であったため、多くを学び育ちました。

12歳から北インドのミュージシャンたちと演奏し始め、シタール奏者Ravi Shankarのサポートメンバーを行うようになり、70年渡米、New Yorkでインド音楽に傾倒していたJohn McLaughlinと出会い意気投合し、Shaktiを結成します。

バンドは3年ほど活動し、3枚のアルバムと99年再結成後さらにライブアルバムを含む5枚を発表します。豊かな音楽性を持つギター界の超テクニシャンMcLaughlinとタッグを組むくらいですから、Hussainの才能、超絶技巧ぶりは推し計れると言うものです。

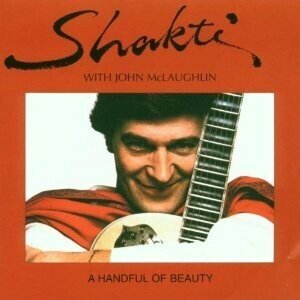

A Handful of Beauty / Shakti with John McLaughlin

北インドの伝統音楽Hindustani classical music(同地のイスラム王朝宮廷で発展した北インド古典音楽)を基盤としたHussainのスタイルですが、柔軟なプレイスタイルを持ち合わせており、海外ミュージシャンともジャンルを問わず多面的に共演しています。

Mickey Hart(Grateful Dead), Van Morrison, George Harrison, Bill Laswell, Bela Fleck, John Handy, Pharoah Sanders, Charles Lloyd, Dave Holland…参加した彼らのアルバムでは、先鋭的な演奏を繰り広げています。

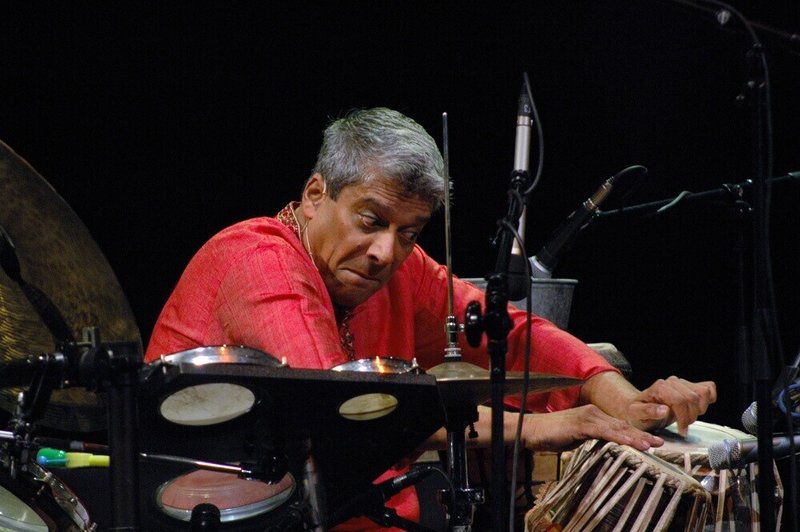

同じく多面的なタブラ奏者として、Miles Davis 70年代初頭の作品「On the Corner」「Big Fun」「Get Up with It」、Dave Liebmanの作品「Lookout Farm」「Drum Ode」などに参加したバングラデシュ出身Badal Royが先輩格としてその名が知られています。

Badal Roy

Royの場合はタブラをパーカッションとして演奏し、楽曲にカラーリングを施すプレイがメインと言えます。

Hussainのタブラ演奏はカラーリングは勿論のこと、一連のパーカッションを用いつつリズムを提供する、どちらかと言えばドラマーとしての立ち位置にいます。

Shaktiでの猛烈なグルーヴ、スピード感はバンドの要となり、McLaughlinの人間技とは思えないハイパーテクニックなギター・プレイを確実に支え、プッシュし、驚異的に正確なユニゾン演奏、アンサンブル、インタープレイを聴かせました。

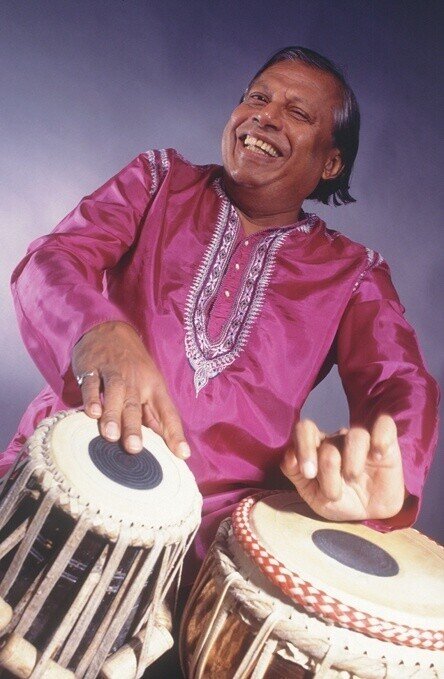

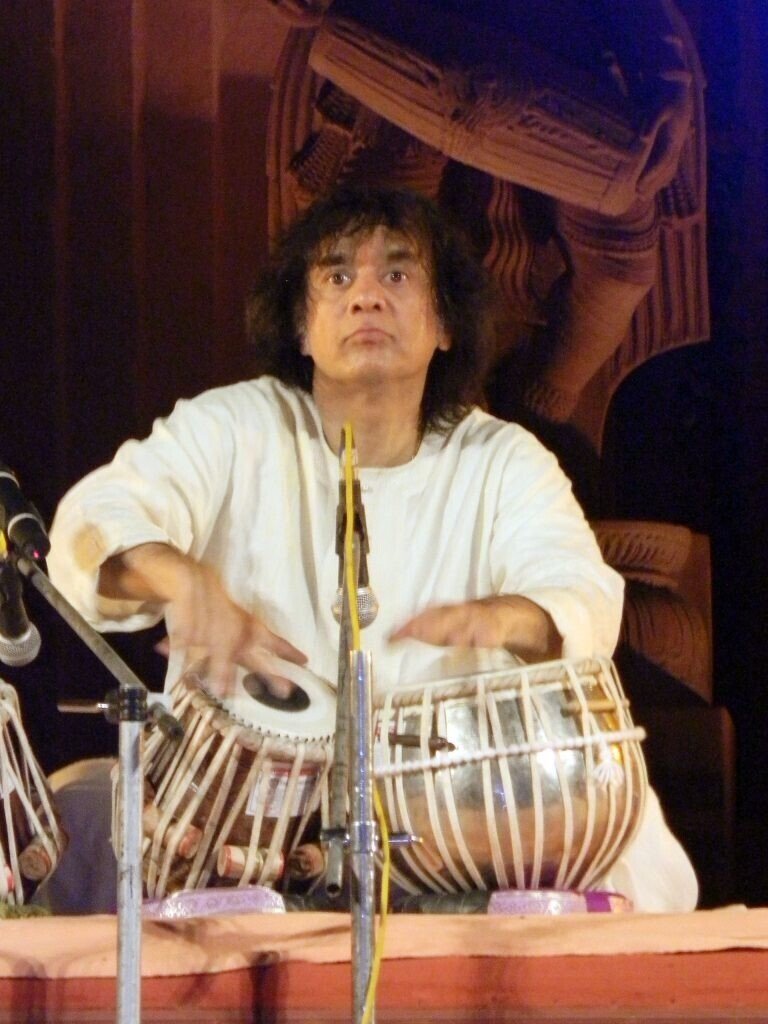

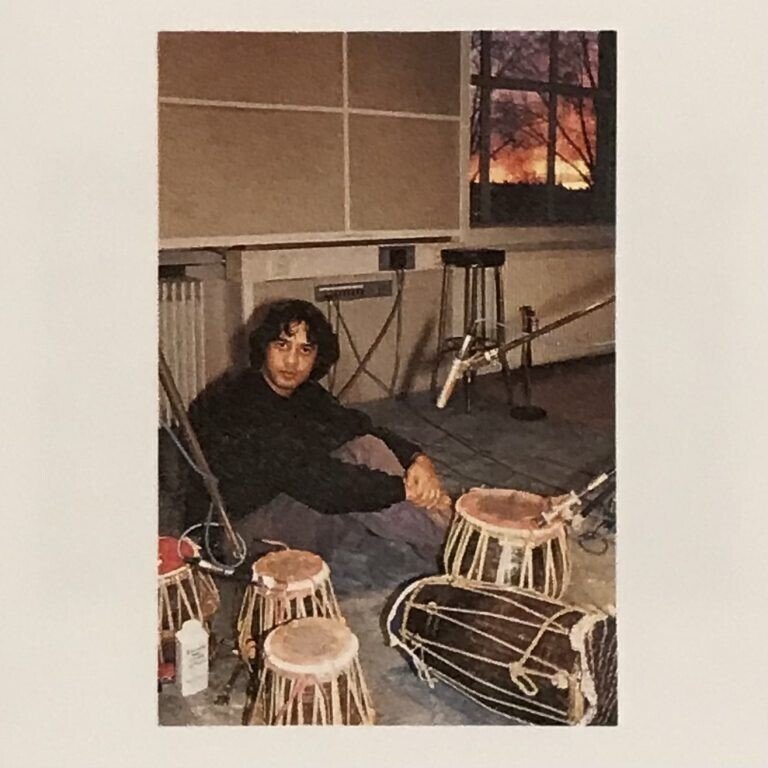

Zakir Hussain

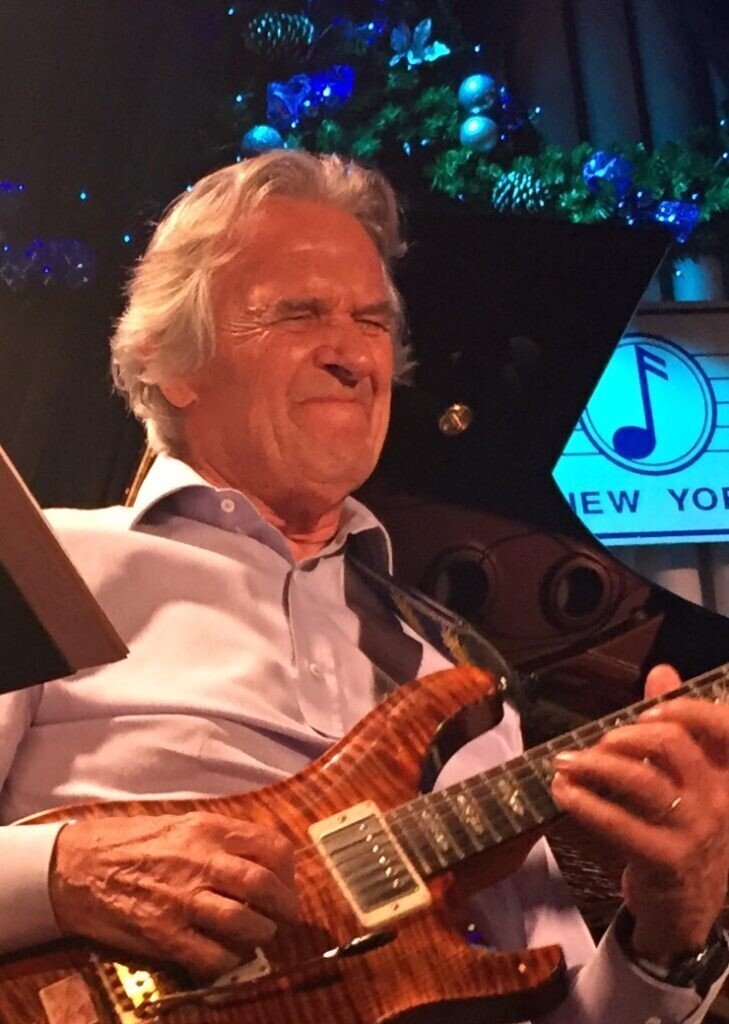

かつてのインドの宗主国、英国出身のMcLaughlinはHussainとShaktiでの共演後にも、同じくインド・ムンバイ出身のパーカッション、ドラム、タブラ奏者であるTrilok Gurtuをメンバーに迎え、演奏活動を開始しました。

Trilok Gurtu

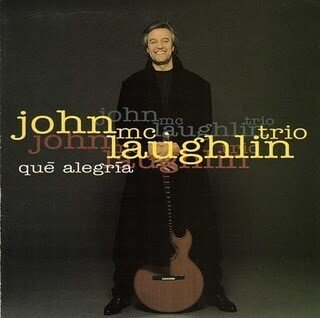

Gurtuも驚異のテクニック、そして誰も思い付く事のないユニークなアイデアを駆使した”ハンド・ドラマー”、McLaughlinの91年録音作品「Que Alegria」でその音楽性を発揮しています。

筆者も出演した92年のドイツ・メールス・ジャズフェスティバルにて、GurtuがメンバーのMcLaughlin Trioは素晴らしい演奏を聴かせました。コンサート翌日、ホテルの朝食会場で前日の出演者が勢揃いしています。McLaughlinが不在だったからかも知れません、Gurtuが唐突に、しかも誰かに話しかける風でもなく、「John(McLaughlin)のバンドはオレに好きに演奏させてくれない!」と大声で叫ぶではありませんか!

昨日のトリオの演奏は緻密にして大胆、3人のコンビネーションが素晴らしく、彼自身も演奏に納得しているはずと、疑う余地がなかっただけに驚きました。取り分けGurtuの奇抜なアイデア満載のプレイ〜鈴の束を鳴らしながらそのまま水を張ったバケツにゆっくりと沈み入れ、特殊な音を発生させる等〜全く自由に演奏していると感じていました。

「オレはもうJohnのバンドを辞める!明日、いや今日辞める!」と連呼していたのも印象的で、何をもってして好きに演奏出来かったのでしょうか?一体彼は何が言いたかった、したかったのでしょう?でもその後もGurtuはMcLaughlinのバンドに在籍していたと記憶しています。

単に当夜の自分の演奏が気に入らなかっただけなのかも知れませんね。

Que Alegria / John McLaughlin

同地出身、同年齢のHussain, Gurtuふたりは全く独自の音楽性を湛えた打楽器奏者、Hussainはメインにタブラを用い、求道的にグルーヴを極めようとするリズム・マスターで、Cubaのラテン・パーカッション奏者に同じテイストを感じた事がありました。

Gurtuは宙を舞うが如き自由な発想によるカラーリングの達人、Brazil出身のNana Vasconcelosに近いテイストを覚えます。

McLaughlinのミュージシャン選択に対する深い造詣を感じました。

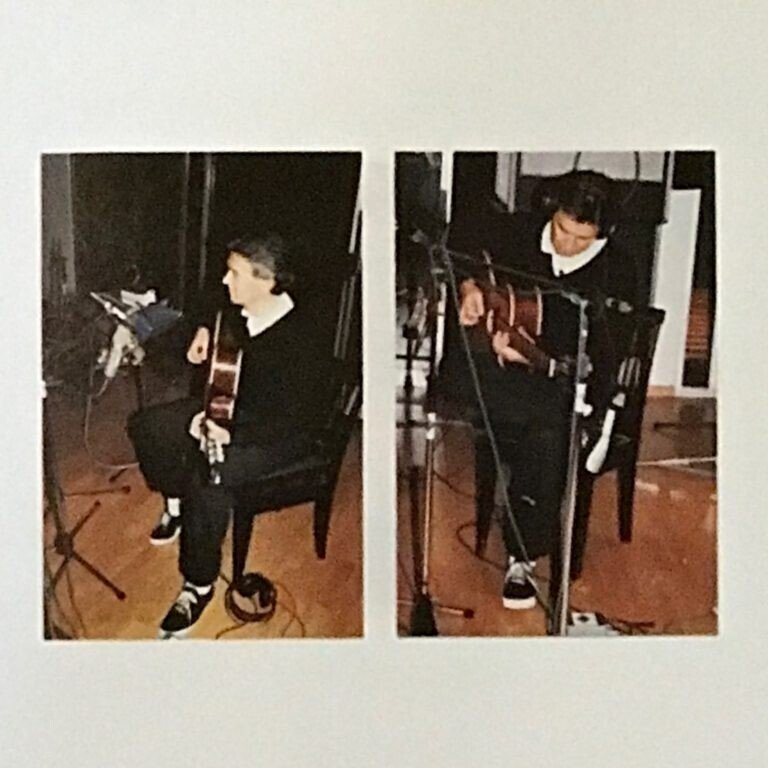

John McLaughlin

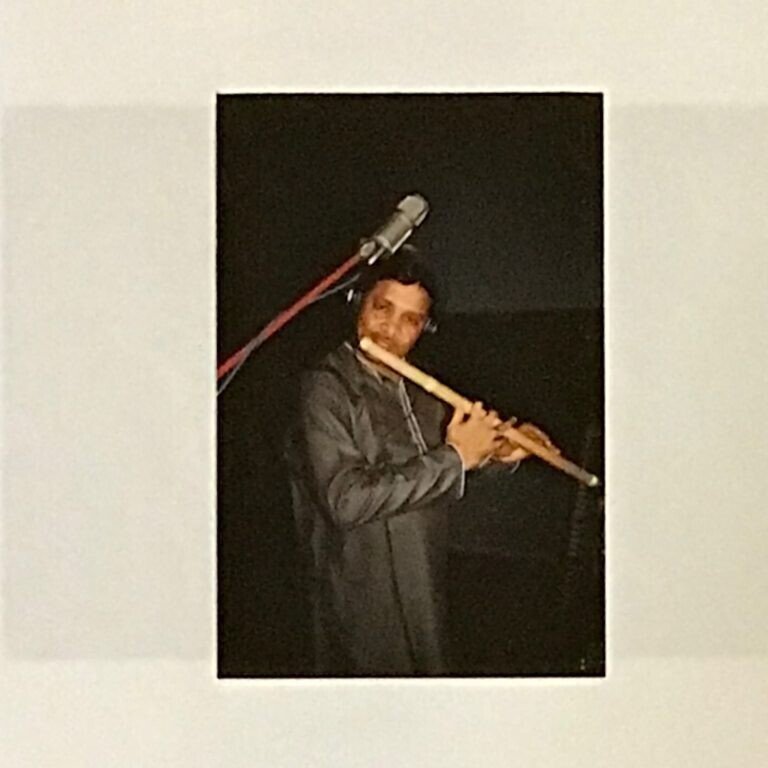

フルート奏者Hariprasad Chaurasiaは38年生まれインド出身のプレーヤー、サウスポーに楽器を構えて演奏します。Hussain同様に北インドの伝統音楽Hindustani classical musicを基盤とし、母国を中心に演奏活動を行っていますが、The BeatlesやGeorge Harrisonのレコーディングに参加しています。

彼の演奏するフルートはBansuriと言う竹製のインド原産楽器です。一般的なフルートのように西洋的な合理的メカニズムを持たず、空いた穴を指で押さえるだけの、いわゆる横笛なのですが、これをChaurasiaは自在に、HussainやMcLaughlinに引けを取る事なく実にテクニカルに、しかも情緒たっぷりに演奏しています。

実際13年にはBansuriの第一人者、音楽的導師、教祖(Guru)としての彼の半生を描いたインド国立映画開発公社制作のドキュメンタリー映画、その名もBansuri Guruが上映されました。

Hariprasad Chaurasia

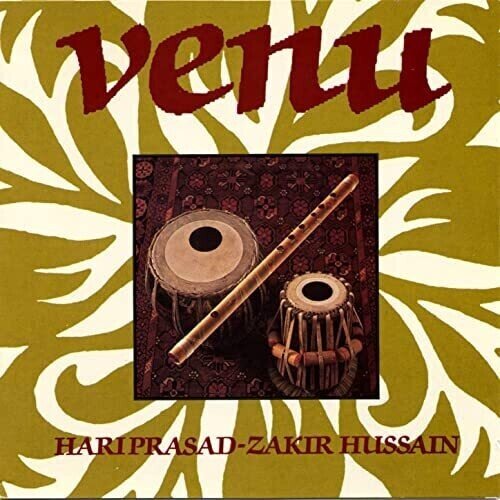

ChaurasiaとHussainの全編デュオによる作品「Venu」が89年リリースされています。本作とは全く異なる、彼らのルーツであるインド音楽をとことん演奏したアルバム、熱烈なファン以外はなかなか一枚を通して聴くのは難しいと思いますが、むしろ普段演奏しているこのスタイルからよく本作のようなプレイ、アプローチが表出されたのか、その方にむしろ感心してしまいます。

Venu / Hariprasad Chaurasia-Zakir Hussain

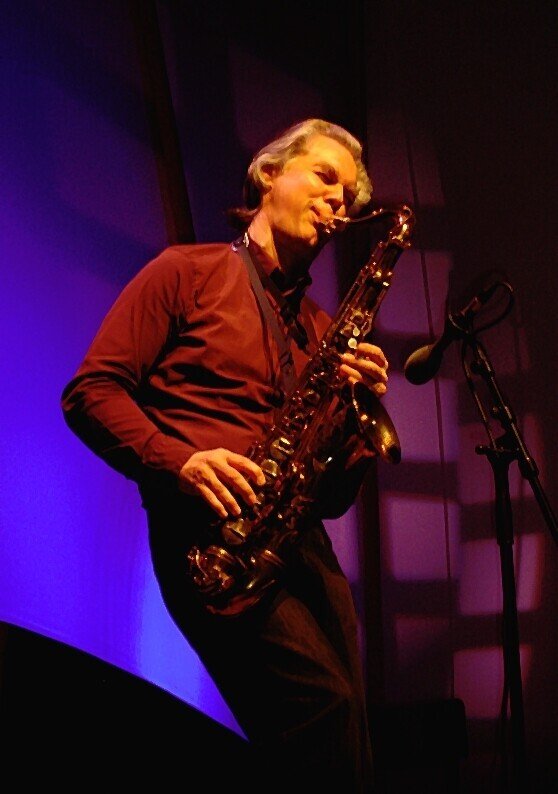

テナー、ソプラノ・サックス奏者Jan Garbarekは47年3月Norway Oslo生まれ、14歳の時にたまたまラジオで聴いたJohn ColtraneのCountdownに衝撃を受け、サックス奏者を志しました。初期にはColtraneの影響からかアヴァンギャルドな演奏を聴かせましたが、次第に自己のスタイルを確立し、出身地であるScandinaviaやインド音楽に影響を受け、近年は極力インプロヴィゼーションを排した耽美的な演奏を展開しています。

彼の最大の特徴はそのあまりにも個性的で美しいサックスの音色にあります。同じサックス奏者として、徹底的なトーンに対するこだわりを、痛いほどにまで感じます。

自身のグループによる来日公演をジャズクラブで聴く機会がありましたが、テナー、ソプラノともに素晴らしい音色、プレイに酔いしれた覚えがあります。フレージングやバンドとのインタープレイにも高い音楽性を認めることが出来ましたが、何よりもそのトーンが支配的で、音楽の全ての事象に優先するが如き演奏、サックス奏者としての一つの理想とイメージしています。

本作と同じECMレーベルからリーダー作、サイドマン含めて実に多数の作品を発表しています。プロデューサーManfred Eicherも彼に対する思い入れが強いのでしょう、作品番号には切りの良いナンバー、ECM 1500などが用いられています。やはりレーベルを代表するKeith Jarrettの諸作にもこの傾向が見られるのは、当然のことでしょう。

Jan Garbarek

それでは演奏内容について触れて行く事にしましょう。

1曲目はアルバム・タイトルでもあるHussain作のナンバーMaking Music、その名の通りメンバー4人で音楽を創り上げています。 冒頭アコースティック・ギター(以降ギター)、のアルペジオに続きフルートが魅惑的な音色で演奏します。そのうしろでドローンのように流れているのはシタールのようにも聴こえますが、タンブーラ(形はシタールに似ているがフレットがなく、開放弦を弾く楽器)かも知れません。時折ギターのアルペジオが加わり、フルートのラインに抑揚が付き始め、音量にもダイナミクスが施されつつ展開し、落ち着いたところでおもむろにタブラがリズムを刻み始めます。

パーカッション奏者の音色の決め手にはテクニカルな部分も関係しますが、素手で演奏する場合その人自身の手の形、掌の肉付きがかなりの要素を占めるという話を聴いたことがあります。Hussainには生まれ持っての資質を感じますが、手そのものが楽器なのです。

ギターとタブラの絡み具合が密になった頃に、ソプラノサックスとフルートが織りなす美しくも独創的なメロディが奏でられます。McLaughlinはバッキングを止めソロプレイに突入します。それにしてもギターのピッキングのあまりの絶妙さは一体どうなっているのでしょう?そこから来る猛烈な滑舌の良さには空いた口が塞がりません!人類史上最もピッキングが巧みなギタリストとして、すでにギネスブックにその名が掲載されているかも知れませんね(笑)!

Shaktiで鎬を削ったふたりの演奏、自然発生的でいながら音楽的に超ハイパー、何かモチーフが存在するのか、前もっての打ち合わせがあるのか全く分かりませんが、まさに阿吽の呼吸、恐るべき32分音符ユニゾンの嵐!McLaughlinのフレージング、歌い回し、その傾向を知り尽くしているからこそ寄り添い、合わさることが出来るのでしょう。時折Hussainのギターフレーズの読みが微妙に外れるところが、まさしく即興演奏の証であると思います。

いずれも標高がインド北部のヒマラヤ山脈並みの幾山々を経てギターソロが終了、McLaughlinは再びバッキングに退き、続いてChaurasiaのソロ開始です。いや〜この方も超絶技巧、パッセージの速さ、スピード感、滑舌、ベンドやグリッサンド、そしてダブルタンギング!単なる横笛をこれだけ巧みに演奏するとは信じられません!Hussainとのコンビネーションも長年の共演が成せる技、こちらもありえないレベルのユニゾンを、全く、さりげなく披露しています!

Garbarekのソプラノ・ソロに続きますが、彼も出だしでダブルタンギングを用いているように聴こえます。

ふたりは恐らく本作が初共演、ゆえに手の内が読めないHussainはGarbarekのフリーキーなプレイに放置の姿勢を示しましたが、すかさずChaurasiaが割り入り、Garbarekのダブルタンギングと合わさり後半ソロ第一手を開始します。

トリル・フレーズからギターを巻き込んだ32分音符大ユニゾン、第二手ではダブルタンギングを駆使したフレージングでHussainを刺激し、第三手ではコール・アンド・レスポンス作戦を選びました。さすが互いを知り尽くした間柄、先ほどのフレージングの何倍もインパクトがあるフレーズを繰り出したからか、さすがのMcLaughlinもここでは傍観せざるを得ないのでしょう、バッキングの手を休めています。

インド勢ふたりの余人の介入を許さないデュオ・プレイ、これはもはやチョモランマ越えが確実です(笑)!ここで行われたHussainのレスポンス、特に低音域での動きの巧みさには舌を巻いてしまいます(ダブルタンギングだけに〜笑)!

その後のGarbarekのソロではHussainと、しっかりコミュニケーションが取れましたが、Chaurasiaが割り込むように参入、McLaughlinも加わりラストのひと締めをHussainに促すかのように煽り、彼も全く相応しく対応します!

おそらくインド音楽の音階、旋律を元にしたフレージングなのでしょう、その応酬がジャズ的なフレーズをいつも耳にしている自分には実に新鮮に響きます!

タブラとはこんな音まで出せるのか、と心から感心してしまうほどの壮絶なアプローチをその後も続け、ラストのアンサンブルに繋がります。

Making Musicとは言い得て妙、ジャズが互いの音を聴き合って会話をするが如く対応するものであれば、この演奏はまさしくJazz以外の何物でもありません。

2曲目はMcLaughlinがHussainに捧げたナンバー、その名もZakir。

ギターの慈愛に満ちたイントロに続きChaurasiaがテーマを奏でます。実に美しいメロディの佳曲、1曲目では壮絶な演奏を聴かせた彼ですが、本質はこの曲で聴かれるような優しく素直な人柄なのでしょう。

Garbarekがテナーでソロを取ります。ラインにインドらしき音階を見出せますが、これは前述のように彼の音楽性に内包されたスタイルの一つです。

佳境を迎えた辺りでテナーに被さるようにフルートが加わります。ゆっくりと時間をかけて音楽が収束して行き、ギターがひとり残りアウトロをプレイしてFineです。

3曲目Water GirlはHussainの曲、泡が水中から現れ、弾けるかのような効果音を狙っているのでしょうか。インドの伝統的な民族音楽を感じさせるメロディライン、日本の民謡にも通じたテイスト、多重録音によるフルートが祭り囃子を奏でているが如しです。

Hussainはガタム(土でできている壷、手のひらや指でたたく)を中心にプレイしているようです。

4曲目Toni、ギターとテナーがゆったりとラインを奏でます。ふくよかで重厚なテナーの音色は実に魅力的です。他楽器に比べて録音の関係か音像が出過ぎているのが玉に瑕ですが。

低音域に対比するかのようにフルートが高い音域でプレイし、ギターが慈しむようにソロを取り、再びテナーが登場し曲が終わります。

ずっとHussainの音が聴こえていませんでしたが、エンディング、最後の最後に鈴を、しかも身を潜めるように鳴らし、演奏に加わっていました!殆ど楽曲提供のみの参加という事で、これは大人の対応と感じました。

5曲目Anisaは本作中もう一つのハイライト、Hussainのタブラ・プレイを大フィーチャーした自身のオリジナル。

ギターとソプラノが可愛らしくも哀愁を感じさせるメロディをプレイ、その後世界を一新させるかのようにタブラが登場、リズムを刻み始めます。

様々な音が鳴り響く中、次第に熱をおび、超絶技巧をもって展開されます。すると突然Hussainが声を発します。自らの叩くタブラのフレーズを巻舌を用いつつ再現しているではありませんか!ヒンズー語が元になっているのでしょう、演奏者は自分のプレイするフレーズを必ずしも歌えるとは限りませんが、このレベルのプレイを口で表現するとは!Hussainは信じられない次元の達人です!こんな演奏は今までに聴いた事がなく、大きな衝撃を受けました。

その後もフレーズを歌いながらユニゾンでプレイを展開、こちらも超人技です!確実に楽器をコントロールするテクニック、表現力、グルーヴ感、ストーリー性、タブラという楽器を極めたこちらもGuruと言えるでしょう。

ラストテーマは可憐にメロディを一節(ふし)演奏してFineです。

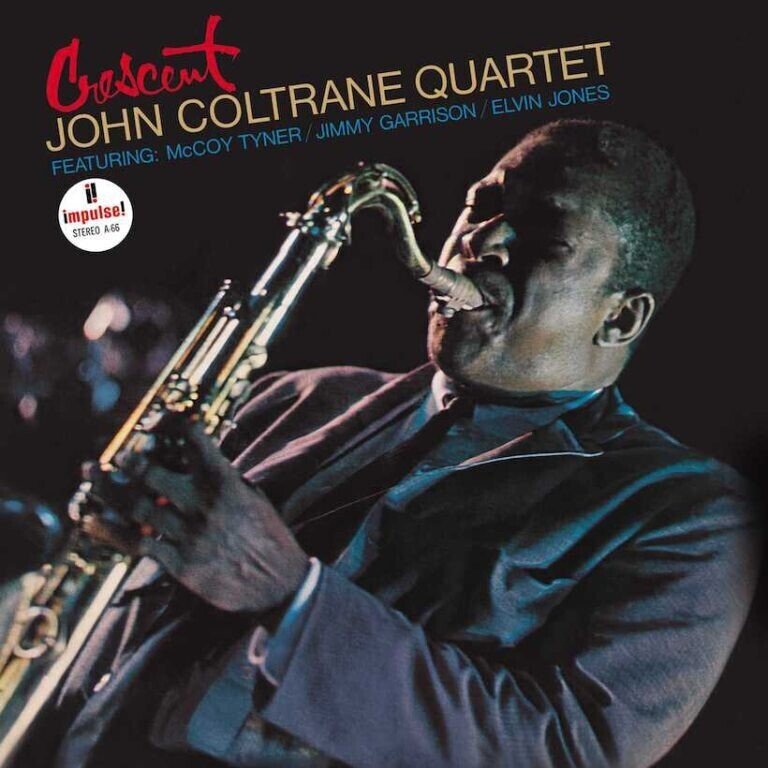

John Coltraneのアルバム「Crescent」にThe Drum Thingというナンバーが収録されていますが、テーマ後その名の通りドラムがソロを演奏し、他のソロはなくラストテーマを迎えます。本曲AnisaはThe Tabla Thingと名付けても良いでしょう。

Crescent / John Coltrane

6曲目Sunjogは冒頭Garbarekのテナーがダイナミクスを徹底させてブロウします。ギターが続き、些か怪しげなムードを醸し出し、フルートがギターを伴って演奏、徐にそのままギターによるパターンの提示、変拍子(14拍子が基本)のエキゾチックなムードを湛えたナンバー、Hussainの作曲手腕が冴えています。

その後ソロを各人トレードしつつ、Hussainが巧みにバックアップします。ソロイストも互いのフレーズを尊重し合い、ソロのスパンが次第に短くなり、最後は潔くエンディングを迎えます。

7曲目はHussainとMcLaughlinの共作によるYou and Me、速いテンポでギターとタブラが会話を行うが如くプレイを聴かせます。

ダイナミクス、アクセントの用い方が実にスリリングです! 本作での演奏はZakir Hussainと言うプレーヤーの持つ様々な音楽性に、オリジナルを中心とし、スポットライトを当て、偏る事なくフラットに発揮させようとしており、メリハリのある構成に仕上がっています。

ただ、どうしてもHussain=Shaktiというイメージを払拭するのは難しく、敢えて触れない方向を選んだようにも推測していますが、このデュオ演奏にはShakti色が現れていると感じました。

8曲目ラストを飾るのはHussainのナンバーでSabah。

そう言えば本作収録曲のタイトルには定冠詞、不定冠詞が全く付いていません。恐らく人名が中心なので偶々なのかも知れませんが、この事から作品全体にどこか無機的な印象を与えます。にも関わらず、演奏自体があまりにもヒューマンな事が面白おかしく、こちらは意図的とも感じました。

本作中最も異色なサウンド、一体どこまでどのように決め、打ち合わせをしたのか気になるところです。ユニークなテーマを繰り返しプレイし、次第にFade Outしますが、その後の展開が大変気になるところです。含みを持たせてアルバムのクロージングとしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?