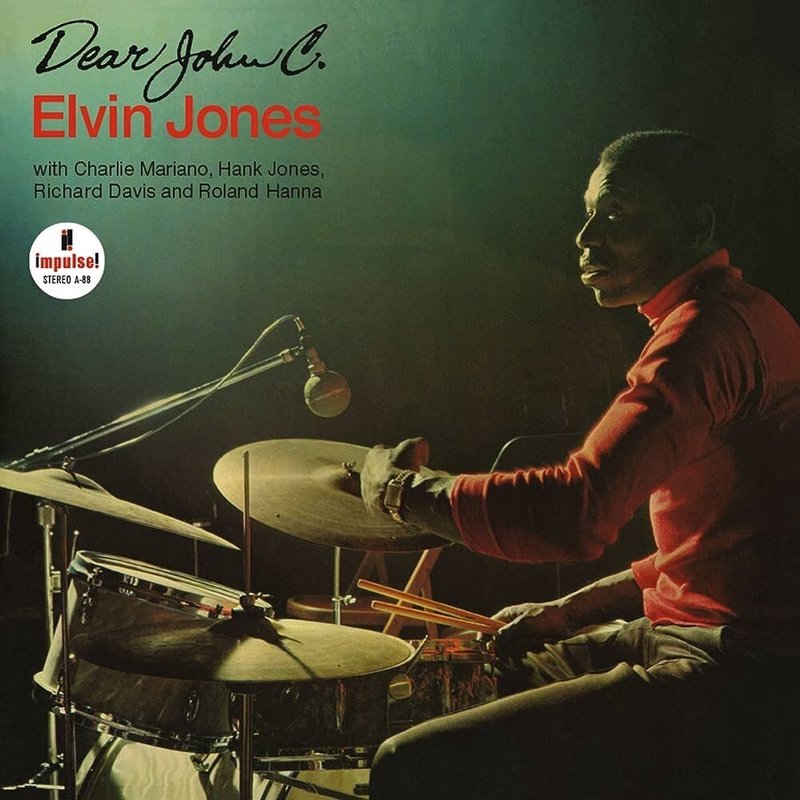

ディア・ジョン・C/エルヴィン・ジョーンズ

エルヴィン・ジョーンズ1965年2月録音リーダー作『ディア・ジョン・C』を取り上げましょう。

録音:1965年2月23, 25日

スタジオ:ルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオ、イングルウッド・クリフス

エンジニア:ルディ・ヴァン・ゲルダー

プロデューサー:ボブ・シール

レーベル:インパルス

(ds)エルヴィン・ジョーンズ (as)チャーリー・マリアーノ (p)ローランド・ハナ(1, 3, 8)、ハンク・ジョーンズ(4, 5, 7) (b)リチャード・デイヴィス

(1)ディア・ジョン・C (2)スモーク・リングス (3)ラヴ・バード (4)フィーリング・グッド (5)アンソロポロジー (6)ディス・ラヴ・オブ・マイン (7)ファンタズム (8)バラード (9)エヴリシング・ハップンス・トゥ・ミー

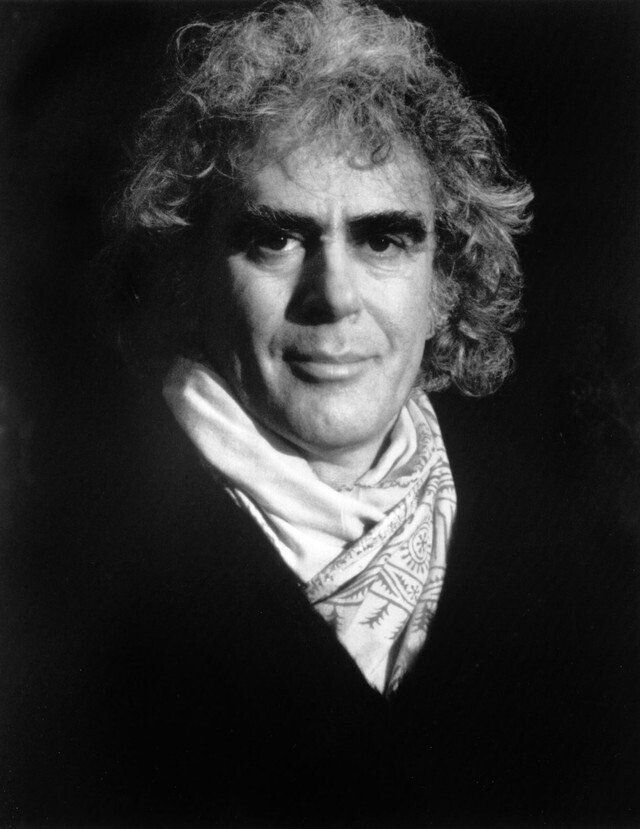

ジョン・コルトレーン・カルテットの重鎮ドラマー、エルヴィン・ジョーンズがカルテット在団中にリーダー、コルトレーンに捧げた作品です。互いに大変良い関係を築いていた証ゆえのアルバム制作です。

コルトレーンの音楽にエルヴィンは欠かすことの出来ない存在でした。独創性は言うまでもなく、音楽的に補う部分もあれば、どちらかが触媒となりインタープレイやバンドの一体感を促進させる、二人は音楽的に不可分の存在、切磋琢磨して両者の関係性、そしてカルテットのサウンドを構築したのです。

コルトレーンの吹くイーヴンに近い8分音符と比較的スクエアなタイム感、対比的に音空間を結果的に奇数拍連符で埋め尽くす所謂シーツ・オブ・サウンドに、エルヴィンが繰り出す3連符が基本となり様々な譜割が同時に合わさったアフリカ的でネイティヴなポリリズムが、リズムの縦線、横線を織り成して、恰も分厚い絨毯の如くに音空間を密構築して行く。二人の音楽的関係性はジャズ史上最も深淵なものの一つです。

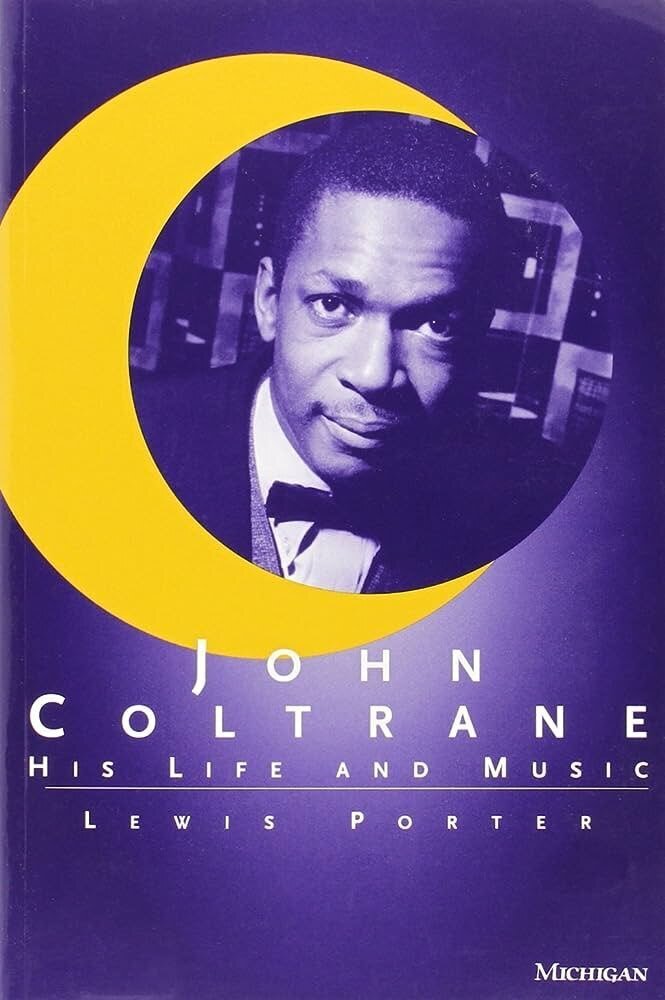

数多くのギグをこなしたゆえのコラボレーションですが、ルイス・ポーター著になるコルトレーンの伝記『ヒズ・ライフ・アンド・ミュージック』には年代毎に全ての音楽活動を網羅したクロノジーが記載されています。

/ルイス・ポーター

コルトレーン・カルテットの新作録音では新たなナンバーを披露しましたが、ライヴ・パフォーマンスでは毎回殆ど同じ楽曲をプレイしました。

特にヒットした同名アルバムからのマイ・フェイヴァリット・シングスは、オーディエンスの人気曲であったため、必ず取り上げられました。

コルトレーンのオリジナルであるナイーマ、ミスターP. C.、インプレッションズ、ブルー・トレイン、トレーニング・イン、スタンダードナンバーではバイ・バイ・ブラックバード、エヴリタイム・ウィ・セイ・グッドバイ、アイ・ウォント・トゥ・トーク・アバウト・ユー…

演奏曲目の同一性は一瞥容易さを感じますが、ジャズミュージシャンにとっては寧ろ演奏のハードルを上げる事になります。

ジャズマンは常に新しい表現を探求するがゆえ、マンネリを極端に嫌います。優れたミュージシャンであれば尚更です。

逆に新たな楽曲、アレンジの採用はバンドの風通しを良くし、フレッシュさを維持する手段の一つにはなります。こちらの手法を用いて演奏を活性化させているバンドもあると思います。

クラブギグやツアーに於いて、同一メンバーによる同一曲目演奏はイマジネーション、クリエイティブさが不可欠になり、これらが希薄なジャズプレイヤーにとっては篩にかけられる作業となります。

コルトレーン・カルテットがジャズ史に残る名演奏を繰り広げられるバンドたり得たのは、来る日も来る日も同じ楽曲を同一メンバーで演奏し続けた事により、ジャズ表現の真髄を手に入れる事が出来た、もしくは叩き込まれたからに違いありません。

この事をコルトレーンが分かっていて自分も含めたバンドメンバーに課したのか、結果的にそのように物事が運ばれたのか分かりませんが、カルテットの4人は滝に打たれる修行僧の如く、ストイックに真善美を追求しました。

左からエルヴィン、マッコイ、コルトレーン、ギャリソン

スタジオ・レコーディングやオフィシャルなライヴ作品ではあまり聴く事が出来ませんが、63年欧州ツアーのブートレッグ盤の幾つかでは、コルトレーンの演奏を凌駕せんばかりの、いや実際コルトレーンの演奏を音楽的に凌ぐドラミングをエルヴィンは行っていました。

そもそもコルトレーンのプレイの充実ぶりがあっての事ですが、エルヴィンがツアー中にドラミングの試行錯誤を行ない、コルトレーンもエルヴィンのレスポンス、インタープレイに大いに刺激を得た事でしょう。

本作録音が65年2月、前64年はコルトレーンがエルヴィン、マッコイ・タイナー、レジー・ワークマン〜ジミー・ギャリソンらを擁したカルテットを率いて、60年代初頭から探究し続けたコルトレーン・ミュージックが結実した年に該当します。

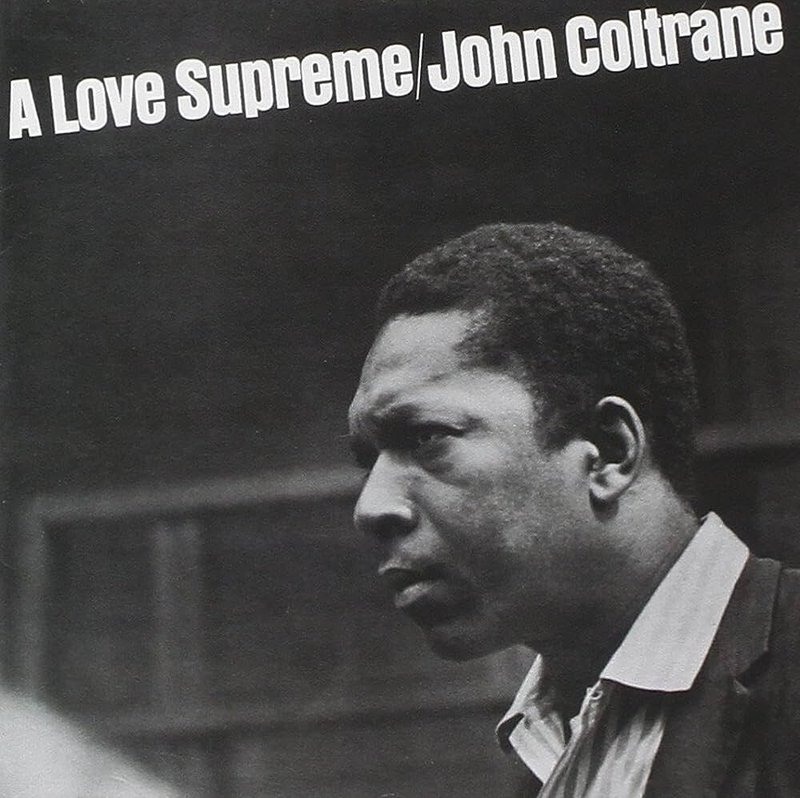

具体的には64年4月、6月録音の『クレッセント』、同12月録音『至上の愛』、これら2作を挙げる事が出来ます。

個人的には『クレッセント』が音楽的調性内、65年後半〜66年以降顕著になるフリー、アヴァンギャルドな表現を発する直前でインサイドさが際立つ、フリーに足を踏み入れる直前の熟れた果実の如き豊潤さ、崇高な美の世界を表現したと言う意味での頂点であると認識しています。

『至上の愛』はトータル・アルバムとしての纏まりや、コルトレーンのテナーサックスの音色、メンバー各々の演奏、音楽的な深度ではさらに踏み込んだ、もう一つの頂点であると認識していますが、フリーフォームへの突入〜ある種の崩壊を迎え始めているため、57年録音『ブルー・トレイン』、59年『ジャイアント・ステップス』、60年『コルトレーンズ・サウンド』、62年『デューク・エリントンとジョン・コルトレーン』『バラード』、63年『ジョン・コルトレーンとジョニー・ハートマン』らに聴かれる、作品を発表する毎に次第に構築されていった美の世界、深いハーモニー、サウンド、リズム、グルーヴを捨て去り、破壊する方向に向かい始めた最初の作品と認識しています。

40年代から50年代胎動前のコルトレーンは、ディジー・ガレスピー、ジョニー・ホッジス、アール・ボスティックらのバンドを経験し、55年にマイルス・デイヴィスに見出され、『マイルス:ザ・ニュー・マイルス・デイヴィス・クインテット』レコーディングを皮切りに、初期はドラッグで停滞時期もありましたが57年以降プレイや音楽性は只管上昇ベクトルを描き、コルトレーン以外のミュージシャン誰も成し得なかった、いち音楽家に於ける誕生〜成長〜熟成〜円熟〜崩壊のプロセスを、僅か10年の間に行いました。

後半5年間の行動を共にしたエルヴィンは進歩の過程を目の当たりにし、精神面でもコルトレーンから多大な影響を受けました。

本作録音の65年2月はエルヴィン、コルトレーン二人のパートナーシップのピーク、尊敬するコルトレーンにトリビュートの気持ちを表すのに最も相応しい時期でした。本人の発案かプロデューサー、ボブ・シールの企画かは分かりませんが、物事の旬は大切です。

とは言え蜜月は長く続くものではありません、以降カルテット崩壊のストーリーは65年2月、5月録音『ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・プレイズ』、同年6月コレクティヴ・インプロヴィゼーションによる大胆なフリージャズ宣言『アセンション』、こちらは名ジャズ評論家の粟村政昭氏が言うところの、『このあとコルトレーンはやおら眼を前衛ジャズの分野に転じ、「アセンション」という最大の問題作にして失敗作を世に問うに至った。「神の園」の失敗は集められた十人のミュージシャンが「十人のコルトレーン」でなかったところにつきる』、ここには鋭い洞察力による的確な表現を感じます。

同年『クル・セ・ママ』、そして同年11月『メディテーション』に至ってはエルヴィンの後釜となるラシッド・アリとのツイン・ドラムで録音され、カルテット内で吹き荒れるフリージャズ旋風の真っ只中、バンド内での自分の存在意義も含め、いくらコルトレーンを敬愛するエルヴィンでも、マッコイと共にカルテットを66年初頭に脱退せざるを得なくなりました。

仮にちょうど1年後66年2月にこのアルバムが制作されたならば、タイトルは『グッド・バイ・ジョン・C』であったかも知れません。

エルヴィンの退団に関して一つ付け加えるならば、彼のドラミングはインテンポの中で如何に共演者と自在にグルーヴするかに、そのプレイの真骨頂が問われます。

一定のテンポ、リズムが無いコルトレーンのフリーフォームの中では、エルヴィンでなければならない実在理由は生じず、コルトレーンとの百年の恋もいっぺんに冷めてしまった事でしょう。

それでは本作『ディア・ジョン・C』に触れて行く事にしましょう。サックスをフロントに迎えたカルテット編成でレコーディングされました。

まずコルトレーン役のサックス奏者人選ですが、意外にもアルトプレーヤー、チャーリー・マリアーノです。コルトレーンと同じテナー奏者の採用では、おのずと比較されてしまうのを回避するのが目的だったのでしょう、目論見は成功しています。

柔らかくスムーズでスイートな語り口、アルトサックスが有する魅力的なテイストを発揮し、チャーリー・パーカーに影響を受けてはいますが、パーカーの直系ではなくハードバップ以降の表現も見られるので、エルヴィンのドラミングに合致しています。

アルト奏者とエルヴィンの共演は61年8月録音リー・コニッツの作品『モーション』をイメージします。非パーカーの最右翼たるアルトプレーヤーのコニッツとの共演、勿論エルヴィンは彼のユニークなスタイルで演奏を行いますが、61年当時は後年ほどの確たるプレイスタイルを獲得していなかった事もあり、またサイドマンとしての参加故か、両者は丁々発止のやり取りと言うよりもコニッツがリードし、エルヴィンはどちらかと言えばサポートに回っています。

本作『ディア・ジョン・C』でのドラミングと比較すると『モーション』ではグルーヴ感、ビートのたっぷり感、リズムの粘り具合、ダイナミクス、レスポンス、ドラムセットやシンバルの音色、全てに於いて小ぶりな印象を受けます。

コルトレーンとの濃密な4年間の共演でエルヴィンが急成長を遂げたことが、両作のプレイを対比する事で明確になりました。

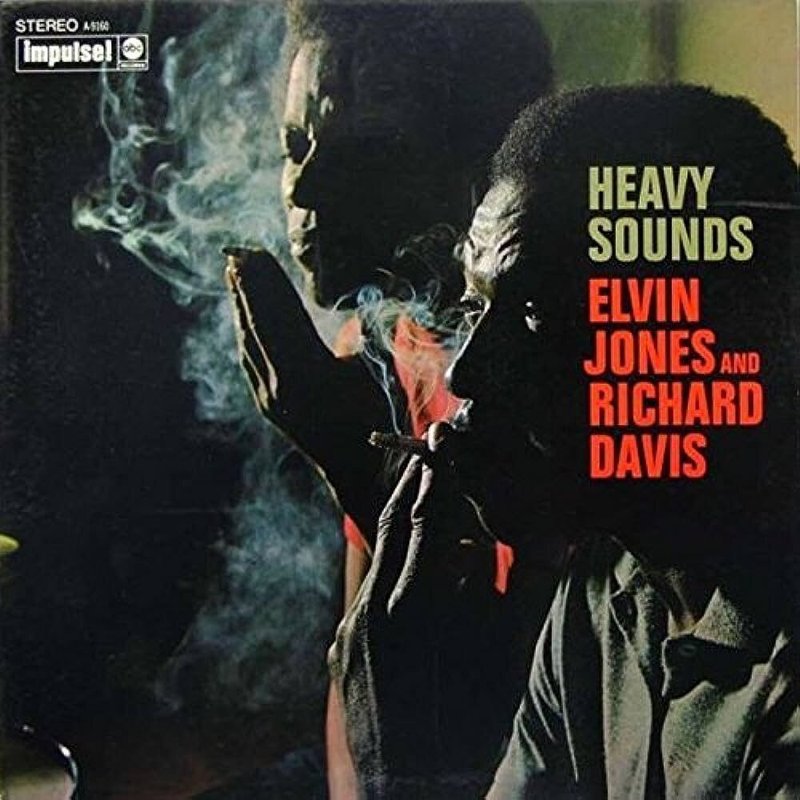

ピアノ奏者はエルヴィンの長兄ハンク・ジョーンズ、そしてローランド・ハナの両者が参加し、曲によって弾き分け、収録9曲中ハナ、ハンク各々が3曲ずつ担当し、3曲をピアノレス・トリオで演奏しています。ベーシストはエルヴィンが絶大な信頼を寄せるリチャード・デイヴィス、彼らのコラボレーションは両者名義の作品67年6月録音『ヘヴィー・サウンズ』で結実しています。

/エルヴィン・ジョーンズ、リチャード・デイヴィス

1曲目タイトル曲ディア・ジョン・C、ピアニストで作編曲家のボブ・ハマーとプロデューサーであるボブ・シールの共作です。

テーマはコルトレーンのインプレッションズを彷彿とさせる構成、モーダルなナンバーです。

エルヴィンのテーマに於けるカラーリングはコルトレーン・カルテットで培った、適切なものを感じます。

ソロの先発ハナはご本家のマッコイ・タイナーを感じさせる打鍵ぶり、ハナは友人であるトミー・フラナガンから教えられたジャズに強い関心を持ち、兵役後にイーストマンやジュリアード音楽院でアカデミックに学びます。

ベニー・グッドマンやチャールス・ミンガスのバンドで活動し、このレコーディングのしばらく後にサド・ジョーンズ/メル・ルイス・オーケストラのメンバーとなります。クリアーなタッチと端正な右手のライン、コードワークが魅力です。

1コーラスのピアノソロの後にデイヴィスのソロへ、極太で強力なピチカートは重量級チャンピオンであるエルヴィンのパートナーに全く相応しいと感じます。

同様に1コーラスのソロの後、マリアーノとエルヴィンの8小節交換がやはり1コーラス行われます。

こういったコルトレーン・テイストを感じさせるナンバーでは、フロントにコルトレーンの如き迫力、インパクトを求めてしまいがちです。実際マリアーノのやや短めで、スピード感が不足気味、ビートがステイしている8分音符と、エルヴィンの拍が長く強力にプッシュするビートを持ったフレージングでは多少の違和感を感じますが、コンパクトな演奏ゆえの顔見世興行的ダイジェストで聴かせることが出来ています。

2曲目スモーク・リングス、ここではアルトトリオで演奏されます。スイング時代に存在したグレン・グレイとカサ・ロマ・オーケストラのレパートリーで、甘く切ないムードを持つ佳曲を、マリアーノがドライかつハードボイルドにブロウします。

デイヴィスの躍動感を伴ったベース、ドラムとのコンビネーションは抜群です。

エルヴィンはテーマ時ブラシでプレイしますがアルトソロからスティックに持ち替え、メリハリを付けます。ベースソロでは再びブラシへ、その後のドラムソロはそのままブラシで行われ、マリアーノのアルトが再登場、短いテイクの中に的確に句読点が付けられ、センテンスが明確になっています。

3曲目ラヴ・バードはベーシスト、チャーリー・ミンガスのナンバー。リインカーネーション・オブ・ア・ラヴ・バードと言うタイトルでも知られています。

マリアーノは63年頃にミンガスのバンドに在籍し、アルバム『ミンガス、ミンガス、ミンガス、ミンガス、ミンガス』など、計3作に参加しています。

ミディアム・アップの哀愁を感じさせる、メロディの跳躍が独特なスイング・ナンバーですが、テーマ途中に半分のテンポに変わります。

メロディに対するエルヴィンのカラーリングが楽曲をより魅力的なものにしています。

ソロの先発はハナ、スインギーで知的なセンスを感じさせるプレイヤーです。半分のテンポになる所でベースソロがあり、その後マリアーノのソロへ、様々な音色を用いながら色気のあるプレイを聴かせます。

この頃のマリアーノ使用楽器セッティングの詳細は分かりませんが、後年にはセルマー・マークⅥ、シリアル14万番台、マウスピースはクラウド・レイキー4-3、リードはヴァンドレンJava 2-1/2、ベイのリガチャーを使用していました。

4曲目フィーリング・グッドは64年に英国のミュージカルで発表されたナンバー。多くのミュージシャンに取り上げられましたが、本作録音の約1週間前にコルトレーン・カルテットもレコーディングしています。

とは言え発表されずオクラ入りし、コルトレーン没後およそ10年の78年リリース、コンピレーション・アルバム『ザ・マスタリー・オブ・ジョン・コルトレーンvol. 1: フィーリン・グッド』で日の目を見ました。

フィーリン・グッド

プロデューサーサイドからのリクエストか、エルヴィン自身の発案でこの曲を取り上げたのか、いずれにせよコルトレーンの演奏はかなりアグレッシヴにプレイされ、マリアーノをフィーチャーしたテイクは全くのバラード、同一曲ですが違った楽曲として解釈すべきです。

マリアーノのメロウな語り口は楽曲の持つムードに合致しています。

5曲目アンソロポロジーはお馴染みチャーリー・パーカーのナンバー。エルヴィンの4小節ブラシソロから始まります。

テーマはアルトとピアノのユニゾンでプレイされ、先発マリアーノのソロからエルヴィンがスティックに持ち替え、重厚なスイングビートを聴かせます。

マリアーノはかなりテンション高く1コーラスを演奏します。パーカーの語法を感じますが、彼なりに消化したアプローチが主体です。

続くピアノソロはハンク、レイドバックと脱力の中にキラリと光るセンスを織り込みながらプレイし、デイヴィスのソロへ。

アルト、ピアノ、ベース3者がエルヴィンと4小節交換を行い、ラストテーマへ向かいます。

6曲目ディス・ラヴ・オブ・マインはトミー・ドーシー・オーケストラが初演しフランク・シナトラが歌唱、作詞もシナトラが手掛けました。

ベースとドラムのヘヴィー・サウンズ・コンビによる短いイントロからアルトのテーマが始まります。アルトトリオで演奏される分ベースがアクティヴに動きます。

エルヴィンはテーマ時ブラシを用いて切れ味の良いサポートを行いますが、ソロからスティックに持ち替え、アルトソロのクライマックスに向けて付合するプレイを聴かせます。短くとも端的なドラムソロに続き、ベース、ドラムがトレードを行います。ドラムソロに分け入るようにマリアーノがプレイし、その後ラストテーマを吹き始めます。エンディングは比較的あっさりと、しかし余韻を残しつつ Fineです。

7曲目ファンタズムはエキゾチックなテイストを有するデューク・エリントンのナンバー。エリントン役を務めるのはハンク、マリアーノのアルトにもジョニー・ホッジスのテイストを感じます。エルヴィンはひたすら皮ものを叩いてラテン・テイストを表現し、デイヴィスの躍動感溢れるサポートも印象的です。

異国情緒をメンバー全員が楽しみながらプレイしているのが伝わるテイクに仕上がりました。

8曲目バラードは1曲目表題曲の作曲者に名を連ねるハマーのナンバー、ハナのリリカルなイントロから始まります。切なさを感じさせる曲調はマリアーノのプレイに良く合致し、ワンランク上のバラード奏を表現しています。

様々な音色の使い分け、豊富なニュアンス、音量のダイナミクス、咽び泣き、結果メロディへの入魂ぶりを遺憾無く発揮し、本作中白眉の演奏となりました。

続くハナのソロも端正なピアノタッチ、リリカルなコードワーク、ラインが光ります。ラストテーマは一層脱力したマリアーノのプレイで締め括られます。

9曲目エヴリシング・ハップンス・トゥ・ミーはお馴染みマット・デニス作曲のバラード・ナンバー、アルトトリオでプレイされ、本来のバラードより速いテンポ設定、スイング・ナンバーとして演奏されます。

冒頭アルトとベースでプレイされ、サビからエルヴィンがブラシで参加し、ソロに入りスティックに持ち替え、しっかりとスイング・ビートが刻まれます。

アルトソロはメロウさ、流暢さ、適度な咆哮を交えプレイされますが、エルヴィンのサポート、プッシュに負うところが大です。包容力のあるビート、グルーヴにしっかりと包まれ、スイング魂を刺激され、いつも以上に内面を表出しています。

その後デイヴィスのソロに続きます。手の大きなプレイヤーならではの極太なベース音を携えて、豊かな倍音を鳴らしつつ、トリッキーに、重厚にプレイします。

エルヴィンがニコニコしながらブラシでリズムを刻む姿が目に浮かび、このテイクではあまり聴こえませんが、さぞかし声を発している事でしょう。

その後のマリアーノとエルヴィンの4小節交換はエルヴィンの大胆さが映え、対するマリアーノのコンパクトなアプローチでは些か物足りなさを覚えます。

エルヴィンが本気になればなるほど、コルトレーンの姿がどうしてもチラついてしまうので、これは致し方無いところです。

その後ラストテーマを迎えますが、マリアーノ入魂のメロディフェイクを聴く事が出来ます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?