ジャック・ディジョネット/スペシャル・エディション

ジャック・ディジョネット1980年発表のリーダー作『スペシャル・エディション』(特別版)を取り上げましょう。

録音:1979年3月

スタジオ:ジェネレーション・サウンド・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:トニー・メイ

プロデューサー:ジャック・ディジョネット

イグゼクティヴ・プロデューサー:マンフレッド・アイヒャー

(ds, p, melodica)ジャック・ディジョネット (ts, b-cl)デヴィッド・マレイ (as)アーサー・ブライス (b, cello)ピーター・ウォーレン

(1)ワン・フォー・エリック (2)ズート・スイート (3)セントラル・パーク・ウェスト (4)インディア (5)ジャーニー・トゥ・ザ・トウィン・プラネット

様々な編成、コンセプトでリーダー作をリリースし続けるジャック・ディジョネット、いずれの作品でも異なったなメンバーで様々な内容を聴かせるのは彼の音楽性の幅が広く柔軟なゆえ、溢れんばかりに豊かなサウンドが彼の頭の中で鳴っているのでしょう。

1968年12月録音初リーダー作『ザ・ディジョネット・コンプレックス』を皮切りにサックスカルテット、トリオ、デュオと比較的少人数による編成、コード楽器にはピアノないしはギターを擁したオーソドックスなフォーメーションで作品制作に臨みます。

シカゴで生まれ育ったディジョネット、故郷ではムハル・リチャード・エイブラムス、ロスコー・ミチェルらとバンドを組み、またサン・ラ・アーケストラにも参加するなど、いわゆる前衛派ミュージシャンとの交流がありました。

ストレートアヘッドな形態でのディジョネットのジャズ表現の素晴らしさは、幾多の名演奏から直ちに確認する事が出来ますが、共演者にフリー系ミュージシャンを迎えた場合にも柔軟に音楽をクリエイトして行きます。

フリーフォームを演奏の原点に持つために、前衛派との共演もスムーズに行えるという観点も成り立ちますが、実際これは彼の音楽性の柔軟さが成せる技、子供の頃から音楽をカテゴライズして聴く事をせずに育ち、ミュージシャンとして活動してからもこのセンスをキープし続けながらジャズシーンに対応しています。

演奏スタイルに対してプレイのアプローチを変化させる手法は取らず、いつもの一貫したディジョネットのプレイで、あらゆる音楽の形態に向き合えるドラマー、ヴァーサタイルな姿勢が他とは抜きん出るのを認める事が出来ます。

今回取り上げる『スペシャル・エディション』ではディジョネット作品中初のコードレス編成、故に特別版なのでしょうか、二人の前衛派サックス奏者デヴィッド・マレイ、アーサー・ブライスを迎えホーンズふたりはアヴァンギャルドに咆哮しながらリズム的にはインサイドに徹し、リズム隊ディジョネットとベーシストのピーター・ウォーレンはタイムが揺れる、伸び縮みする事なく、崩壊を迎えたとしても音楽的必然を擁し、タイトでグルーヴィー、かつアグレッシヴなプレイを提供します。一筋縄では行かない難曲揃いを様々な手法、またディジョネットの一人何役ぶりを生かして巧みにクリアーします。

ここで思い出されるのがフリージャズのパイオニア、オーネット・コールマンの代表作にして問題作60年12月録音『フリー・ジャズ』です。

ステレオ録音の両チャンネルに各々カルテットを配した事でダブル・カルテットと言う呼称が用いられましたが、左チャンネルにはアルトサックス、オーネット、ポケット・トランペット、ドン・チェリー、ベース、スコット・ラファロ、ドラム、ビリー・ヒギンズ。

右チャンネルにはバスクラリネット、エリック・ドルフィー、トランペット、フレディ・ハバード、ベース、チャーリー・ヘイデン、ドラム、エド・ブラックウェル。

各々二人の管楽器奏者を擁したコードレス・カルテットです。

革新的なバンド構成にして前人未踏の音楽スタイルの表出、そして録音方式も斬新なものでした。

オーネットのアイデアも素晴らしかったですが、実現させたアトランティック・レーベルのプロデューサー、ネスヒ・アーティガンやスタッフにも進取の精神がありました。

メンバーも今となっては綺羅星の如きオールスターズ、モダンジャズのパイオニアにしてレジェンドたちですが当時はデビュー間もないニューカマー、才能溢れる彼らはカオス状態の60年代初頭に、さぞかし新たな音楽を作ろうとする自負があったと思います。

因みにラファロとヘイデンの二人は当時アパートをシェアしていたルームメイト、日頃から音楽について論議を交わしていたとイメージしています。

ヘイデンがオーネットのレギュラーベーシストであったので、ヘイデンの紹介でラファロが起用されたのでしょう。

本作でも互いの音を聴き合い、巧みなコラボレーションを繰り広げます。例えば一方がツービート、他方が倍のスイングによるウォーキング等の役割分担を行ないますが、通常バンドにベーシストは一人だけです。ここではイレギュラーのツーベース、しかも史上初の音楽を創造する現場に出くわした仲の良い二人、各々のアプローチにインスパイアされながらさぞかし演奏を楽しんだ事でしょう。

楽曲途中に演奏される主題の他、ソロとソロの間に入るアンサンブルが幾つか用意されていますが、主にコレクティヴ・インプロヴィゼーション(集団即興演奏)と言う形態を取ります。

オーネットのイメージの具現化と微に入り細に入る采配が、難解で混沌とした状態になりがちなフリーフォーム演奏を明快なものに仕立てています。

一方フリー・ジャズと言う作品タイトルが音楽の内容を重い、独善的、近寄り難い、グロテスクさをイメージさせているのは否めません。

ある種の衝撃的なレッテル貼りは、作品をセンセーショナルな意味を持って世に出す事に成功しているとは思いますが、内容的には端正にしてグルーヴィーなリズムの上でフロント陣がオーネットのディレクションの元、存分に各々の個性を出す構図を示しています。

全体の構成を確認する上で演奏内容をおよそ半分の長さにコンパクトに纏めた、作品フリー・ジャズのファースト・テイク、後年CD化に際し追加されましたが、ここにはオーネットの考えるジャズ史上初のプレイ形態に対する用意周到さが伺えます。

実際こちらのダイジェスト・テイクの方がファースト・インプレッションと言う事もあり内容は濃密です。まず管楽器奏者全員の勢い、音量が違います。特にドルフィーのバスクラリネットの猛烈さと言ったら!

採用テイクの方にも彼らしさが出ていますが、一歩退いたかの様相を呈し、フレッシュさでは圧倒的にファースト・テイクの方に軍配が上がり、リズムセクションのアクティヴさにも同様のものを感じます。

ファーストテイク第一主義は、リアル・ジャズマンの演奏形態の特徴の一つでもあります。

作品の最重要事項として、リズムが途中で意味なく停止したり、カオスを感じさせる要因の一つであるルバート状態、またベーシスト、ドラマーのグルーヴ、リズムのズレを生じさせる事なく終始ビートをクリアーに繰り出しています。

補足するならば、例えどんなに凄まじいフリーフォームのインプロヴィゼーションが行われたとしても、その演奏にはリズムが宿っていて、尚且つリズム隊のビートが端正にしてスインギーである事が、実はフリーフォームに於ける演奏の必要条件であると信じています。

アルバム『フリー・ジャズ』では、フロント奏者4人がプレイした不協和音の渦のイメージが先行し誤解されがちですが、オーネットが主眼に置いたコンセプトにより、演奏ではまずリズムありきのスタンスが宣言されています。

そしてこの事は本作『スペシャル・エディション』にしっかりと踏襲されています。

ドラマー、ヒギンズとブラックウェル、ベーシスト、ラファロとヘイデン四人が繰り出す繊細にして緻密なビート、こちらは一聴スムーズなリズムに感じられますが、実は絶妙なポリリズムを成しており、以降オーネットが続けた演奏形態の中でも群を抜いて豊かなリズムを聴かせます。

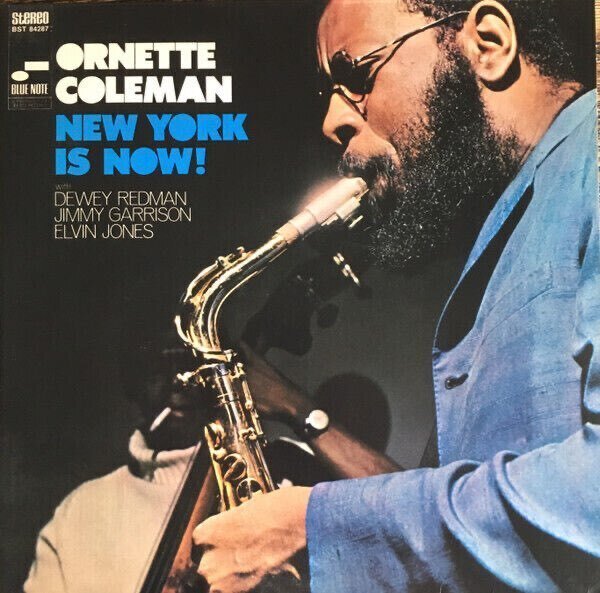

例外的な作品がエルヴィン・ジョーンズ、ジミー・ギャリソンというジョン・コルトレーン・カルテットのリズム隊を配したオーネットの2作、68年録音『ニューヨーク・イズ・ナウ』と同日録音の『ラヴ・コール』です。

リズム隊の二人、特にエルヴィンが繰り出すポリリズムは複数のドラマーが同時に演奏したかの如き複雑なリズムを聴かせ、『フリー・ジャズ』に匹敵するリズムの饗宴を演じています。結果バンド全体も濃密にしてクリエイティブなプレイを披露しています。

フロントにはリーダー、アルトサックス、オーネットの他、テナー奏者デューイー・レッドマンを迎えていますが、期せずしてこれら2作と『スペシャル・エディション』は全く同じ楽器編成です。

ディジョネット自身オーネットの音楽を間違いなく聴いていたでしょう、どの程度までオーネットを意識して『スペシャル・エディション』のアルバム制作を行なったかまでは分かりませんが、少なくともリズムに対する拘り、タイトさを主眼に置いていたと思います。

付け加えるならば、ディジョネットはエルヴィンのドラミングに影響を受け、更に発展させたスタイルを手中にしました。そこにはトニー・ウィリアムスの影も見受けられます。

それでは収録曲について触れて行きましょう。

1曲目ワン・フォー・エリックは印象的なメロディラインと多くのシカケを有するディジョネット作の佳曲、ブライスのアルトの深いヴィブラートが楽曲に合致しています。

2012年にECMからリリースされたスペシャル・エディション全4作を纏めた4枚組ボックスセット、『ジャック・ディジョネット・スペシャル・エディション』のライナーノーツに記載されていますが、タイトルのエリックはディジョネットが尊敬して止まないエリック・ドルフィーの事、ドルフィーの死後発表された代表作『アウト・トゥ・ランチ』はディジョネットにとって大きな意味を持つ作品だそうです。

さらに彼は興味深いことを述べていますが、ドルフィーは彼が在籍したジェラルド・ウィルソン、チコ・ハミルトン、チャールス・ミンガスいずれのバンド於いても前任者であるマルチリード奏者、バディ・コレットに師事したそうです。コレットのプレイ自体には特筆すべき個性は見出せませんが、プレイヤーの資質を見抜く力があったのでしょう、彼はドルフィーに自然の音を演奏に取り入れるよう勧め、 結果ドルフィーはそうした自然界に鳴る音を彼の超絶テクニックと結びつけました。

バスクラリネットに聴かれる馬の嘶きの如き咆哮、アルトサックスでの人が早口で話している様な奏法がその事を物語っています。

ドルフィーがジャズ界にソロ楽器として紹介したと言えるバスクラリネット、ワン・フォー・エリックではマレイのバスクラをフィーチャーしています。

テーマ後ソロはそのマレイから始まります。テーマ由来のパターンの上でスロースタート、マレイのプレイにも馬の嘶きを感じつつ、次第にディジョネットの猛打を得ながら盛り上がりますが、ディジョネットのプレイの毎回の新鮮さには圧倒されるばかりです。

ソロが収束に向かい、当初のベースとドラムのパターンが明確になり、徐にスイングのリズムにチェンジします。

ここからのブライスのアルトソロ、極太にして密度濃く、艶やかな音色は独自のもの、前述の通り豊かなヴィブラートがトーンに拍車を掛けます。

マレイとはまた違った咆哮にはメロウさ、色気を感じます。

そのままウォーレンのウォーキング・ベースソロへ、ベースのフレージングを拾いながらディジョネットは魅力的にしてスリリングなフィルインを繰り出します。

引き続きごく自然にディジョネットのソロに入り、カラフルなフレージングを絶妙に交えながらポリリズムを表現しつつ次第にリタルダンド、シンバルでのカラーリングの後に冒頭のテーマがゆっくりとしたテンポで演奏されます。

次第にアッチェレランドし、加速を伴いつつ4拍目にアクセントが施され、息のあったアンサンブルを聴かせながら突然Fineを迎えます。

2曲目ディジョネット作のズート・スイートはデューク・エリントンに捧げた組曲風演奏、二つのモチーフが交互に繰り返される形式から成ります。

因みに40年代に流行った、裾で括っただぶだぶのズボンと長い上着からなるメンズ・スーツの事をズート・スート(Zoot Suit)と言います。アフリカ系アメリカ人を中心としたファッションで、キャブ・キャロウェイ、ライオネル・ハンプトン楽団のミュージシャン、マルコムXらが愛用した事が有名ですが、ひょっとしたらエリントンも愛用し、エリントンの衣装と曲名〜組曲(Suite)を掛けているのかも知れません。

冒頭のモチーフ①はユニークなベースのパターンから始まり、アルトとディジョネットの吹くメロディカによるアンサンブルが加わります。さらにその上にマレイのテナーがグロウトーンを用いてブロウしながら徐々にアンサンブルに参加し始めます。

ディジョネットはメロディカに専念したため、ここのパートではドラムレス演奏になりました。

演奏は次第にフェードアウト、次のパートに向かいます。

モチーフ②の重厚なホーンの響きにはここでもメロディカの参加を感じます。

そこにベースのアルコの美しい音色が割入り、弦楽四重奏団の如きサウンドを醸し出します。その後現れるベースのピチカートがビートを感じさせつつ、ここでもフェードアウトが行われます。

再びモチーフ①のベースパターンが現れます。より快活さを感じさせるホーンセクションが続き、途中からメロディカが抜けアルトとテナー二人のアンサンブル、そしてしばらく後にドラムのシンバルレガートがスネークインするように聴こえ始めます。ホーンズが即興を行い始め、ディジョネットのドラミングが活性化して行きます。

ソロはブライスが次第に主導権を握ります。フリーフォームのテイストに何処かひょうきんさを感じさせるプレイ、お人柄もきっと楽しい方だったでしょう、そこにマレイのソロが加わり次第に主役の座に着き、ブライスは伴奏を行うかのスタンスでプレイします。マレイはフリーキーにプレイしディジョネット、ウォーレンも的確にレスポンスし続けます。

その後はベースがパターンを踏襲しつつソロへ、ディジョネットはディミヌエンドしつつボンゴやベルと思われる楽器を叩きます。ベースがゆっくりとリタルダンドしモチーフ②が再登場、ここでのサウンドには重厚さに拍車が掛かります。

ディジョネットはメロディカにチェンジし、エンディングまでホーン・アンサンブル・プレイヤーに徹します。

モチーフ①がまたもや登場、アンサンブルのニュアンスが異なりつつ、短く終えて組曲はFineとなります。

3曲目セントラル・パーク・ウェストはコルトレーン作曲の美しいバラード・ナンバーです。ここでもメロディカ、アルト、テナーの3声、プラス、アルコベースで演奏され、リードを取るブライスのニュアンス付けに起因するのですが、妖艶な美しさを聴かせ、ここにはエリントン楽団の名リードアルト奏者、ジョニー・ホッジスのスタイルを感じる事が出来ます。

クラシカルなテイストで演奏されますが、ベースが刻む8分音符にビートを感じる部分もあり、ジャジーな要素を聴く事が出来ます。

全体を通して極小さい音量でのホーン・アンサンブルです。管楽器を鳴らすことに長けた名手がピアニシモで吹奏すると音色には付帯音が豊富に含まれ、芳醇な倍音の混ざり具合を示します。結果ここで聴かれるような、えも言われぬ色香を放つ演奏を展開するのです。

4曲目インディアもコルトレーンのナンバー、冒頭ディジョネットのピアノによる牧歌的なイントロから始まります。

彼はドラム、メロディカ、ピアノと演奏するマルチなプレーヤー、そして作曲やアレンジも手掛けるトータルな音楽家です。

アルト、バスクラリネットの2管でテーマがプレイされます。ピアノプレイはそこまで、ディジョネットはスタジオ内のドラムの椅子に向かったのでしょう、ベースはパターンを刻み、ホーンズはフィルインを柔らかくプレイします。

ディジョネットの演奏中の動きを鑑みると本作はレコーディングに際し、オーヴァーダビングは一切行われなかったと推測出来ます。

その後ディジョネットがシンバルレガートを叩き始め、音楽が忽ち活性化します。ベースの動きもパターンから外れアクティヴになります。

マレイのバスクラリネットのソロ、彼はこの難しい楽器を巧みに扱いますが、ドルフィーのプレイと比較すると全体的に音色やソロの小振りさは否めず、またタイムのルーズさも若干気になるところではあります。

ドルフィーは有り得ないほどに極太の音色と超絶技巧を繰り出しながら、実にタイトなタイム感で吹奏を行いました。

続くブライスはアグレッシヴさ全開、ディジョネットはそのコンセプトを一身に受け、ウォーレンと共に全く相応しく対応します。

その後ラストテーマへ、火の付いたディジョネットのドラミングはそのまま燃焼し続けながらフェードアウトします。

87年7月日本で行われた第10回ライヴ・アンダー・ザ・スカイにて、ウェイン・ショーター、デイヴ・リーブマン、リッチー・バイラーク、エディ・ゴメス、ディジョネットらのクインテットによるプログラム、トリビュート・トゥ・ジョン・コルトレーン、ここではテンポを早めて本曲インディアを再演しています。

こちらの方はコルトレーン没後20年というプログラムでもあり、全曲コルトレーン・ナンバーを取り上げワンステージ1時間1本勝負、ディジョネットをはじめメンバー全員ジャズ史に残る入魂のプレイを繰り広げました。

5曲目ジャーニー・トゥ・ザ・トウィン・プラネットはディジョネットのオリジナル、冒頭アルト、テナーとアルコベース、そしてもう一声低音域の管楽器らしき音が聴かれますが、こちらはディジョネットが吹くホーナー・エレクトリック・メロディカ(HEM)、後にも登場しますが音色は総じてモノフォニック・シンセサイザーの如きです。

その後ディジョネットがホーン・アンサンブルから抜け、ドラム奏への準備に向かいます。ドラミングはパーカッシヴな効果音に始まり、クレッシェンドするスネアロールの猛打を経てアップテンポのスイングに変わります。

シャープでグルーヴィーなリズムが繰り出され、同時に全員危ないまでのテンションを湛えたフリー・インプロヴィゼーションによるカオス、しかしここでのドラムとベースのタイムの素晴らしさは、まさしくオーネットが提唱したコンセプトに則っていると感じます。

破壊的な4人の演奏が暫く続き、3発の強烈なドラム・アクセントと共にドラムとベースが消え一瞬の静寂が訪れ、ホーン二人とベースのフリー・プレイが始まります。暫くしてここに先ほどのHEMが加わり、摩訶不思議な世界を構築します。

3者のアンサンブルが聴かれる最中、スネアのロールの如き音も聴こえ、ブライスがそれに合わせてトリルをプレイしています。何らかの方法を用いて、ディジョネットはHEMを吹きながらドラムセットを叩いたのでしょう。

アンサンブルが繰り返されつつ、サックス二人のラインが明確になりながら、Fineを迎えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?