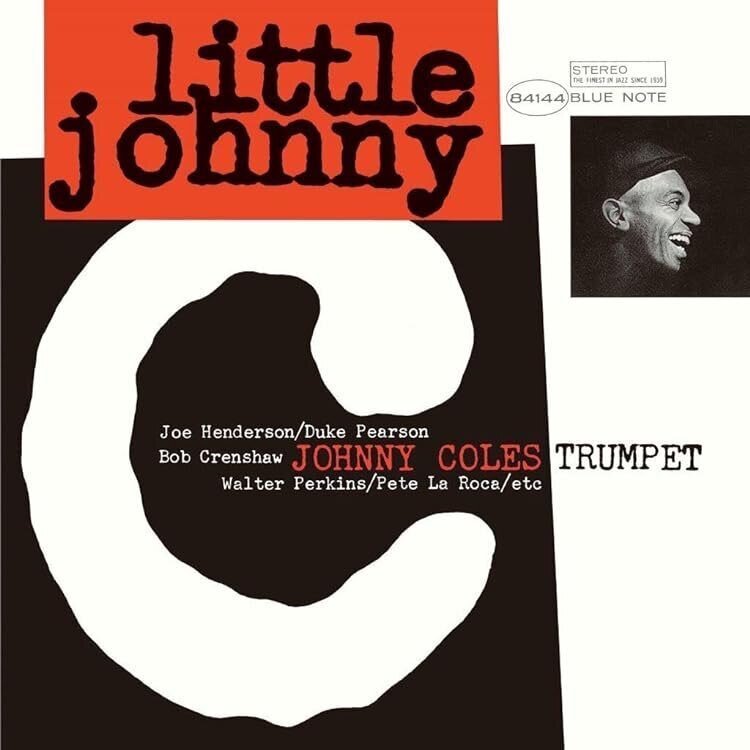

リトル・ジョニー・C/ジョニー・コールズ

トランペッター、ジョニー・コールズの1963年録音リーダー作『リトル・ジョニー・C』を取り上げましょう

録音:1963年7月18日、8月9日

スタジオ:ヴァン・ゲルダー・スタジオ、イングルウッド・クリフス、ニュージャージー

エンジニア:ルディ・ヴァン・ゲルダー

プロデューサー:アルフレッド・ライオン

レーベル:ブルーノート BST 84144

(tp)ジョニー・コールズ (as, fl)レオ・ライト (ts)ジョー・ヘンダーソン (p)デューク・ピアソン (b)ボブ・クランショウ (ds)ウォルター・パーキンス(1~3)、ピート・ラロカ(4~6)

(1)リトル・ジョニー・C (2)ホーボー・ジョー (3)ジャノ (4)マイ・シークレット・パッション (5)ヘヴィ・レッグス (6)ソー・スイート・マイ・リトル・ガール

1960年代初頭のジャズ界に多くのニューカマーが現れました。トランペッターも例外ではく、素晴らしい才能を持ちシーンを活性化させるエネルギーを発する奏者の存在を、何人も確認する事が出来ます。

本稿の主人公ジョニー・コールズもその中の一人ですが、彼は強く自己主張を表出するタイプではなく、味わいや枯れたテイストを前面に出す演奏を信条とし、どちらかと言えばサイドマンで個性を発揮するタイプです。

本作『リトル・ジョニー・C』は名門ジャズレーベル、ブルーノートからリリースされた作品で、彼のリーダー第2作目に該当します。3管編成から成る豪華なアンサンブルと各ホーン・プレーヤーのソロを存分に聴かせる構成です。

参加テナー奏者ジョー・ヘンダーソンのオリジナル1曲他は、同様にピアニスト、デューク・ピアソンのオリジナル・ナンバーから成り、コールズの作編曲作品は含まれません。

それはコールズの初リーダー作にも言える事です。61年4月録音『ザ・ウォーム・サウンド』は彼のワンホーン作品で、コールズのオリジナル1曲他、スタンダード・チューンや参加ピアニスト、ランディ・ウェストンのペンによるナンバーを、付帯音が豊かで哀愁漂うハスキーなトーンを用いて歌い上げたアルバムです。カデンツァやルパートでの朗々さに好感が持て、アルバム・タイトルが表す通りと感じます。

ジャケット、タイトル、内容が合致した作品です。

コールズはプレーヤーの個性をオリジナル・ナンバーを用いて表現するよりも、共演者のコンポジションやスタンダード・ナンバー等の所謂アリものを用いて自己表現を行う、言わば市井のミュージシャンとしてのスタンスを貫き続けました。

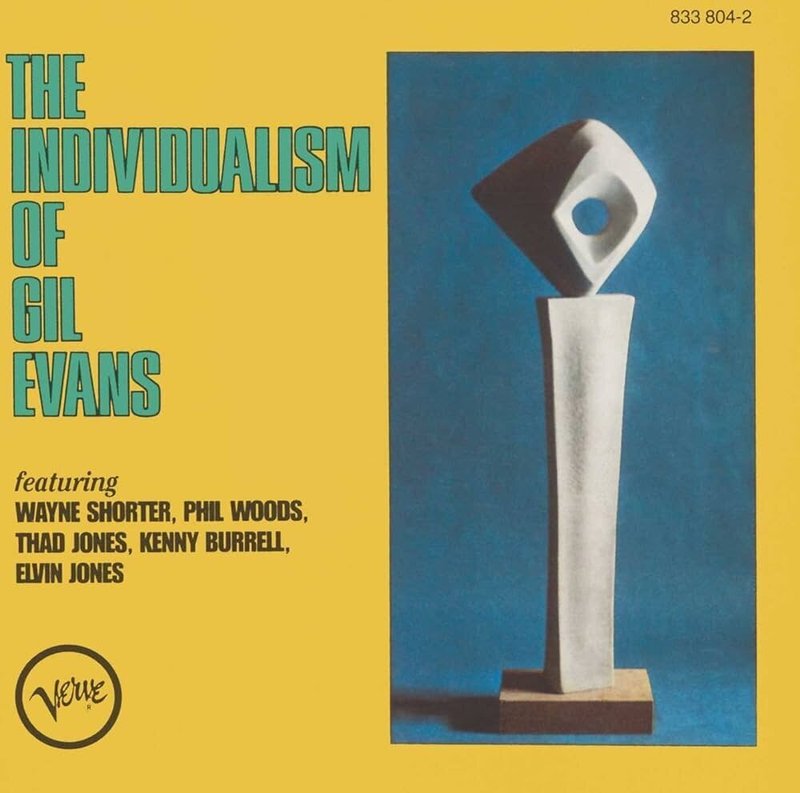

サイドマンとしての充実した活躍ぶりにそれらを認める事が出来ます。以下に挙げる個性派ミュージシャン達との共演ですが、チャールズ・ミンガス(参加作品数5作)、ギル・エヴァンス(同8作)、ハービー・ハンコック(同2作)、ジェームス・ムーディ(同5作)、デューク・ピアソン(同3作)。

各々の参加作品数の多さはリーダーの求める表現方法、アンサンブル能力、メロディ奏、楽曲の内容に相応しいインプロヴィゼーションを的確にプレイ出来た証と言えます。とりわけギルの諸作に於いては欠かせないメンバーの一人でした。

作品としては63, 4年録音『ジ・インディヴィジュアリズム・オブ・ギル・エヴァンス』を挙げておきたいと思います。

映像にも残されています。64年4月12日ノルウェーのオスロで収録されたチャールズ・ミンガス・セクステットのコンサートの模様、エリック・ドルフィー、クリフォード・ジョーダン、ジャッキー・バイヤード、ダニー・リッチモンドという臭うほどにアクの強い個性派メンバー、彼等による創造的にしてアグレッシヴな演奏の中で、コールズはひとり癒し系とまで言えるマイペースなプレイを展開しています。

メンバーの濃過ぎるプレイの連続中、クッション的な演奏が出来るプレーヤーとしてのコールズ、リーダー・ミンガスの采配だったのでしょう。

どうぞクリックしてご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=BR1WtrZEGM8&list=PLecLZD6pKQugjx26T--CQeEuKo9r-2mpF&index=1

因みにドルフィーはこのコンサート後も単身欧州に滞在し、演奏活動を継続しますが、何と約2ヶ月後6月29日に36歳の若さでベルリンで客死します。原因は糖尿病による心臓発作でした。前掲の映像での絶好調ぶりが窺えるだけに、俄には信ずる事が出来ません。

ここでドルフィーの逝去に関して、少し紙面を割きたいと思います。

彼の死に関しては諸説ありますが、ハービー・ハンコックの自伝での記述を真相としたいと思います。以下はその概要です。

死の2日前にベルリン入りした時点で、既に体調が思わしくなかったドルフィーはステージで倒れ、病院に運ばれます。

彼は糖尿病を患っていたため喫煙、飲酒を行わず、ドラッグも摂取せずにいるクリーンな生活を送っていました。対応した医師らはその事を知らず、米国黒人ジャズマンに対する固定観念に基づき、彼を勝手にジャンキーと決めつけ、薬物のオーヴァードーズ(過剰摂取)のため倒れたのだと誤診します。

医師達は彼に解毒剤を投与し、ドラッグの効果が消えるまでと言う処置方法で病院のベッドに放置されました。

これは何という悲劇、思い込みを排除しまず血液検査を行い、症状が糖尿病と診断しインシュリンを投与しさえすれば、彼の症状は改善されたに違いないでしょう。

ジャズ界の至宝、これからのシーンを牽引する天才が医療ミスにより命を奪われてしまったのです。

非業の死を遂げた彼に捧げるべく、テッド・カーソンが直後の8月「ティアーズ・フォー・ドルフィー」(同名作収録)、ジャッキー・マクリーンが翌年1月「プアー・エリック」(ライト・ナウ収録)をレコーディングします。

また上記ミンガスのコンサート前に、ドルフィーがツアー後も欧州に留まる旨を伝え、ならばとその時に演奏していたブルースを期せずして「ソー・ロング・エリック」とタイトル付けします。この事はシンクロニシティの一種だったかもしれません。

渡欧前からドルフィーは米国の音楽シーンへの不信感を抱いており、活動場所を欧州に移し、婚約者でありパリで活躍するバレリーナと定住する予定であったそうです。

他にもアルバート・アイラーのグループに参加する予定や、セシル・テイラーと演奏する準備を行う等、前衛派の最先端とのコラボレーション、またウディ・ショウ、リチャード・デイヴィス、ビリー・ヒギンズら新たなジャズの担い手達と、バンドを結成することも計画していたそうです。

間違いなくジャズ史を揺るがす超弩級のプランが計画されていたにも関わらず、不慮の死により遂行されませんでした。

誰それが生きていれば…お決まりの言葉ですが、ドルフィーの場合には確実にそう考えさせてしまう、多才な活動を予感させました。

閑話休題、コールズのスタイルはマイルス・デイヴィス、ディジー・ガレスピー、ファッツ・ナヴァロ、ケニー・ドーハムらからの影響を感じさせ、特にマイルスが用いるラインを顕著に確認出来ます。

決して数多くの音符を吹くことはなく、間を設けながらの訥々とした吹奏は、味わいとリラクゼーションを提供し、ハードな演奏を行うプレーヤーの中でも周囲に左右されず、自身のプレイを遂行出来る音楽観も持ち合わせています。

それでは収録曲について触れて行きましょう。

1曲目表題曲リトル・ジョニー・Cはアップテンポのブルースナンバー、キーはFです。イントロではコンポーザーでもあるデューク・ピアソンのピアノソロが2コーラス、フィーチャーされます。

独創的なメロディラインを有するテーマ、3管編成のハーモニーの豊かさ、ここでは音量が大きくはなく、寧ろ小さいはずのジョーヘンのテナー音がホーンの中で最も目立ちます。所謂マイク乗りの良さゆえでしょう、最低音域を担当する筈がトップノートのように聴こえます。

アンサンブルの合間を縫うようにコール&レスポンス状態でピアノの打鍵が聴かれます。ドラマー、ウォルター・パーキンスはレスポンス部分でスネアを用いてユニゾンします。ボブ・クランショウの堅実にしてオントップのベース・プレイがバンドをしっかりと牽引します。

ソロの先発は意外にもアルトサックス奏者レオ・ライトです。メタル・マウスピース(恐らくセルマー社製)の使用によるブライトな音色で、チャーリー・パーカー以降のテイストを交えながら、スピード感溢れるソロを取りますが、かなりタイムが突っ込み気味でしかもラッシュします。切込隊長を任命され緊張気味であったのかも知れません。

短めに終え続くソロイストがリーダー、コールズ、ピアソンはバッキングの手を休め2コーラス場を静観し、その後徐々に打鍵を始めます。コールズもライトと同様にタイムに落ち着きが感じられず、揺れる傾向にありますが、フレージング、音色には彼らしいテイストを感じます。

途中クランショウとパーキンスが連れ添ってテーマのレスポンス部分をプレイしますが、モチーフの再利用は即興演奏を活性化させる一つの手段で、効果的です。

ピアソンのバッキングにはソロイストへの付かず離れずのナイスサポートを見出せます。

アルト、トランペット両者のソロから、スタジオ内の雰囲気がどうも緊張気味に感じられますが、続くジョーヘンのソロで一気に刷新されます。

コールズのフレージングを受け継ぎスタート、リズムの確実さ、スインギーにしてファンキー、加えてテナートーンの素晴らしさ、端正なタンギングに由来する滑舌の良さ、ソロ構築のナチュラルさ、知性とユーモアが並立するセンス等を確認出来、本作が誰のリーダー作であったか、一瞬疑問符が脳裏を過ります。

その後のピアノソロ、こちらもタイムがラッシュ気味ですが、リズム隊の好サポートによりスインギーにサウンドさせています。

ラストテーマを迎えテンポは幾分遅くなりましたが、充実した内容を展開し、表題曲としての役割を果たしました。

2曲目ホーボー・ジョーは本作唯一のジョーヘンのナンバーです。タイトルのホーボーとは19世紀末の米国に於いて、定住せずに貨物列車に無賃乗車し、仕事を求めて渡り歩いた移民労働者を指します。

ですのでホーボー・ジョーとは差し詰め流離ジョー、自身を自虐的に称したのでしょう、彼らしいユーモアの表出です。

ピアノの左手とベースのユニゾンによるパターン、ジャズロック風の8ビートから当時流行った雰囲気を確認する事が出来ます。

B♭のブルース、こちらのソロ先発はコールズ、アルトとテナーは音量を抑えながらバックリフを演奏、2コーラスを経てリズムはブルース・フォーム12小節の前半8小節スイング、後半4小節8ビートに変わりますが、バックリフ奏は音量を大きくしながら継続します。ユニークな構成はジョーヘンならではと納得させられます。

その後は12小節全てスイングで演奏され、コールズのソロが続きます。

ピアノソロは再び8ビートでバックリフが演奏されながら打鍵されます。その後スイングへとメリハリを付けるためでしょう、細かくリズムが変わります。

ライトのソロも同様にリズムの変化が行われます。彼のフレージングの節回しにブルージーなテイストを感じますが、先輩格アルト奏者ルイ・ジョーダンからの影響、加えてテキサス州出身のホンカーならではの血が成せる技と解釈しました。

その後コンポーザー、ジョーヘンの出番です。意外性を持たせながらソロを開始させるのは彼の十八番芸、音量をグッと落としてサブトーン気味にプレイし始めます。

パルスの如き音列を用い、リズムのスイートスポットを的確に押さえながらのフレージング、ジョーヘンは8分音符だけで確実にビートを繰り出す事が可能な、リズムマスターの一人です。ルーズなタイム感の奏者と共演した場合、この事が一層明確になります。

ラストテーマ後にはそれまでに無かったコード進行を有するヴァンプがプレイされ、フェードアウトです。

3曲目ジャノはミディアム・アップのスイングナンバー、テーマに於けるパーキンスのカラーリングが適切です。

ソロはライトから始まり、2番手コールズ、コード進行に対する解釈には音楽的に充実したアプローチを確認出来ます。

続くジョーヘンはオリジナリティを存分に発揮し、鬼才ぶりを再認識させ、結果リズム隊のレスポンスをナチュラルに招き入れます。

ピアソンのソロにも深遠な表現を感じますが、結局のところ全編に渡りタイトなビートを聴かせるクランショウのベースプレイが演奏の要、縁の下の力持ちだと再認識させられます。

4曲目マイ・シークレット・パッション、この曲以降別日のレコーディングになり、ドラマーがピート・ラロカにチェンジしますが、他は同一ミュージシャンです。

アップテンポのワルツ・ナンバー、サックス二人がアンサンブルをプレイし続け、コールズがメロディ奏を開始します。アンサンブルとメロディの絡み方にユニークな手法を認める事が出来ます。

ソロは引き続きコールから、ここでは落ち着いて演奏に取り組んでいる様を感じます。彼は楽曲によりプレイの出来不出来があるミュージシャンですが、音楽に入り込んだ時の表現の深さには格別のものが認められます。

続くソロイストはジョーヘン、演奏毎の徹底したチャレンジャー振りとその表現の確実性にはいつも感銘を覚えます。コールズとは対照的なテイストを持つミュージシャンと言えましょう。

続いてライトがフルートに持ち替えてソロを行います。アルトサックス演奏時とはアプローチを些か異にし、タイム感にも安定したものを感じ、ピアソンのバッキングにも違ったテイストが発揮されています。

引き続いてのピアノソロには、左手のコードワークと右手のライン共にアクティヴなものを感じます。

ラストテーマにはナチュラルに入ります。楽曲のカラーを大切にしながらエンディングにはもう一捻り加わります。

5曲目ヘヴィ・レッグスは32小節から成るスタンダードナンバー的チューン、3管編成のメロディ、ハーモニーには色彩感があります。

コールズの先発ソロ、途中でリズムが猛烈に転ぶ場面がありますが、リズム隊の好サポート、ピアソンのバッキングが難なく問題点をクリアーさせています。

続くジョーヘンのソロではクリエイティヴさを聴かせ、ヴァーチュオーソ振りを発揮します。

ライトはここでのジョーヘンのプレイの影響を受けたのか、端正なリズムで本作中最も安定したソロを聴かせます。ピアソンにも同じことが言えます。

セカンドリフがピアノソロに被って演奏され、サビの8小節ではクランショウのウォーキング・ベースにスポットライトが当てられます。

その後ラストテーマを迎え、エンディングはヴァンプを繰り返してフェードアウトします。

6曲目ソー・スイート・マイ・リトル・ガールは、ピアソンが当時7歳の娘シンシアのために書いたナンバー。

コールズのリリカルなトランペットを全編フィーチャーし、ホーン・アンサンブルやリズム隊のカラーリング、ピアノのバッキングが有機的に絡み合い、美の世界を構築します。

子を想う親の気持ちは古今東西何処も同じ、深い愛情と寛容さ、穏やかさを感じさせる美しい旋律、捻りも含んだコード進行にはシンシアちゃんの姿、話っぷり、おしゃまな仕草さえもイメージさせます。

途中聴かれる作曲者のソロ、エンディングのフェルマータ部分のカデンツァに、これらが如実に現れているとも感じました。

最後に本作の仕上がりで感じた事を述べたいと思います。

ジョニー・コールズを世に出すべく、ブルーノート・レーベル主宰者アルフレッド・ライオン、フランシス・ウルフの二人は話し合った事でしょう、アルバム制作に際し彼の音楽性だけでは不足する部分を、音楽監督を立てて補おうと。

作曲行為を殆ど行わないコールズなので音楽監督に作曲者、アレンジャーも兼務させるのはどうか、デューク・ピアソンはうってつけのピアニストでした。因みに本作レコード裏面のライナーノーツはピアソン自身が寄稿しています。

作品表現の幅を広く取るためにワンホーンではなく、複数の管楽器を迎えたフロント、少なくとも3管を配す。

リズム・セクションには若手の精鋭を迎えてスインギーに演奏を行う。

こうしてアルバム『リトル・ジョニー・C』はクオリティの高い作品に仕上がりましたが、一つ問題点が発生します。それは一体誰のリーダー・アルバムなのだろうか。

コールズのプレイにリーダーらしい存在感があるかと言う点では納得出来ず、そこでは間違いなくジョーヘンに軍配が上がります。コンポジショニング、アレンジは勿論ピアソンですが、これらとコールズのプレイや音楽性に関連性があるかは疑問が残るところです。

実は参加ミュージシャンの中で最も安定、継続的なプレイを展開しているのがベーシスト、クランショウ。彼が影のリーダーと言えましょう。

優れたアルバム・ジャケットの宝庫ブルーノート、名匠リード・マイルスによるデザインですが、本作はレーベル史上ベスト10に入るであろう素晴らしい出来映え故、さぞかしコールズ自身の快演を期待させますが、豈図らんや、作品コンセプトのコアを絞り切れなかった感を否めません。

作品タイトルを変えれば内容と一致するかも知れません。『デューク・ピアソン・セクステット・フィーチャリング・ジョニー・コールズ』、『ブルーノート・ヤング・ライオンズ・ウイズ・ジョニー・コールズ』、若しくは『ジョー・ヘンダーソン・セクステット・フィーチャリング・ジョニー・コールズ』、また影のバンマスに肖り、生涯リーダー作を作らなかった『ボブ・クランショウ・プレイズ』等が妥当であったように感じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?