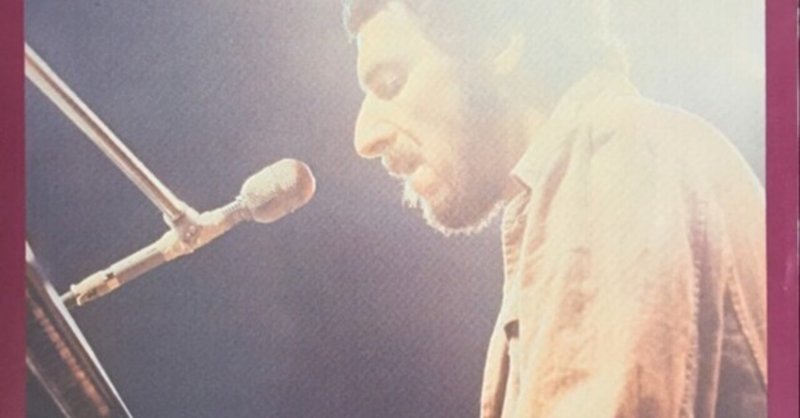

Live at Montreux / Ben Sidran

今回はピアニスト、ボーカリストBen Sidranの78年ライブ録音リーダー作「Live at Montreux」を取り上げたいと思います。豪華メンバーを迎えた極上のライブパフォーマンスを聴くことが出来ます。

Recorded: July 23, 1978 at the Montreux Jazz Festival, Switzerland

Produced by Ben Sidran

Executive Producer: Steve Backer

p, vo)Ben Sidran ts)Michael Brecker tp)Randy Brecker g)Steve Khan b)Tony Levin ds)Steve Jordan vib)Mike Mainieri

1)Eat It 2)Song for a Sucker Like You 3)I Remember Clifford 4)Someday My Prince Will Come 5)Midnight Tango/Walking with the Blues 6)Come Together

シンガーソングライターやプロデューサーとしても活躍しているSidran、本作で聴かれるようなユニークなスタンスでのジャズやフュージョンへの取り組みを行なっています。

43年8月14日Chicago生まれの彼は学生時代Steve MillerやBoz Scaggsらとバンド活動を行い、大学卒業後に英文学の博士号を取得するべく英国名門Sussex大学に留学します。彼のニックネームDr. Jazzはそこで取得した博士号、そして音楽全般、特にJazzに対する造詣が深いことに由来して付けられました。

渡英の際にはEric Clapton, The Rolling Stones, Peter Frampton, Charlie Wattsらと既にセッションを行なっています。

その後米国に戻り、旧友Steve Millerのバンドにキーボード奏者、作曲者として参加し、多くのヒット作を手がけます。同時にMose Allison, Van Morrison, Rickie Lee Jones, Diana Rossらのアルバムをプロデュースします。

彼の主だった活躍はポップスのフィールドになりますが、米国のブラックミュージックや20世紀におけるユダヤ人のポピュラー音楽に対する貢献度を分析した著書(本人もユダヤ系米国人)、Miles DavisやArt Blakeyらを始めとするジャズのレジェンド達との会話を録音したCDを発表と、ジャズへのこだわりを感じさせつつ、多岐に渡ります。

どう答えたのかまでは覚えていないのですが、何かの本で読みました。Milesに「あなたの書いた名曲Nardisを逆から綴ると僕の名前のSidranになるのですが」のような事を質問したそうです。いや、むしろ彼の答えは決まっていますね、口癖であった「So What?(だからどうした?)」(笑)。

前作に該当する77年作品「The Doctor Is In」を紐解くと、本作に繋がる流れを垣間見ることが出来ます。ここでも本作のSong for a Sucker Like Youが収録されていますがメンバーが異なり、ストリングスも加わったことに起因する異なるグルーヴやテイストから、かなりポップな印象を受けます。

しかし以下のインスト演奏がアルバムのジャズ度や品位を高め、Sidranが単なるポップスのミュージシャンではないことを証明しています。

まずHorace Silverのナンバー63年録音の名曲Silver’s Serenade、何とオリジナルでも演奏していたトランペッターBlue Mitchellを起用することで作品に敬意を表し、ドラムTony Williams、ベースRichard Davisという素晴らしいメンバーを迎え重厚でスインギー、躍動感あふれるグルーヴを聴かせ、本来スイングでの演奏をカラフルなラテンリズムを用いて躍動感を持たせ、ゴージャスなストリングスやパーカッションによるデコレーションを施しつつ、しかし曲の持つジャジーな雰囲気を損なうことなく、Sidran風のポップな味付けを加えることに成功しています。

彼のバッキングやリズムアレンジも大きく功を奏していて、CTIのプロデューサーCreed Taylorライクなアレンジを想起させなくもありませんが、これはまた異なるテイストです。

次にCharles Mingusの名曲 、Lester Youngに捧げられたGood Bye Pork Pie Hatの演奏、自身のピアノをフィーチャーし、外連味なくジャズテイストを表現しています。

ここでは同じドクターであるDr. Johnのピアノ演奏をイメージさせる部分もありますが、似た音楽的立ち位置ゆえなのかも知れません。

加えてCharlie’s BluesではSidran自身のボーカルをフィーチャーしつつ、ここでもT. Williams, R. Davisコンビを迎え、ジャジーで華やかな演奏を展開しています。

更に一作前、76年作品「Free in America」ではかのカリスマ・トランペッターWoody Shawを招き、何とBilly JoelのNew York State of Mindで間奏をプレイさせています!誰もが知るポップスの名曲にまさかのコアなジャズプレイヤーの起用、このセンスに敬服しました!

「Free in America」「The Doctor Is In」で表現した音楽のライブバージョン、そしてジャズメンとの共同作業が本作になります。それまでは米国西海岸のスタジオ系ミュージシャンを起用しての作品作り、ハイクオリティの「ジャズっぽいポップ・アルバム」を制作し続けたアーティストの、一つの纏めとしてのアルバムと言えましょう。

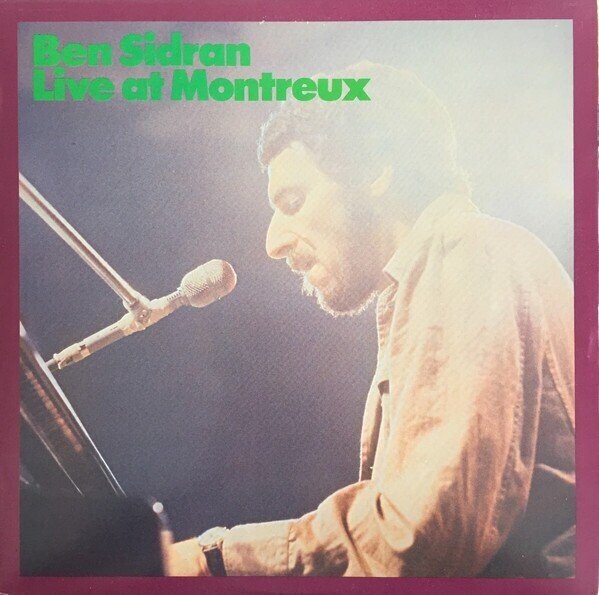

そしてこの流れの総決算が以前Blogで紹介した79年作品「The Cat and the Hat」、本作で共演のMike Mainieriをプロデューサーに迎え素晴らしい選曲、意外性も伴った考えうる最高のメンバー、コンパクトにして最大限に凝縮された演奏、緻密で大胆なアレンジ、さらにゴージャスな流れとしてのベクトル、音楽的方向性とも全く自然な展開を遂げた結果の大名盤。見事に結実しています。

Sidranは当時の所属レーベルAristaのアーティストとしてMontreux Jazz Festivalに出演しました。彼以外の本作メンバーにLarry Coryellを加え、Arista All Starsとして演奏された「Blue Montreux」「Blue Montreux Ⅱ」の2枚は当時のフュージョンシーンを代表する傑作として存在(君臨)し、またこの時の映像や音源がyoutubeを始めとするネットや海賊盤で多く流布しています。

それでは演奏内容に触れて行きたいと思います。1曲目Eat ItはTony Williamsのために書かれたSidranの新曲、司会者の熱のこもった紹介からピアノのイントロが始まります。 この作品はライブレコーディングでありながら、ホールの残響等アンビエントの成分が少なく、スタジオで録音されたが如きドライさを聴かせ、耳に心地良い個々の楽器の音色、セパレーション、バランス感を有しています。

Steve Jordanのドラミング、音符が「丁度良い所」に位置するある種理想的なタイム感、的確なグルーブ、Tony Levinのタイトでユニークなラインを駆使したベースの素晴らしさにインパクトを覚えます。

この時21歳(!)のJordanは以降The Rolling StonesやJohn Meyerのトリオで大活躍、Levinの方は本作直後にかの歴史的プログレッシブロック・バンド、King Crimson(!)に参加する事になり、Stick Bassを携えて大活躍、ふたりの優れたリズム隊の飛翔寸前を捉えた形になります。

Steve Khanのカッティングやフィルインが隠し味になり、Sidranのモントゥーノ(若干リズムが軽めですが)や随所に聴かれる倍テンポでのドラム、ベースの巧みさ、Mainieriのソロのスピード感、ライブで演奏されたとは思えないクオリティの連続です。エンディングは急停止したかのようにカットアウトでFineです。

Ben Sidran

Tony Levin with his stick bass

Steve Jordan

2曲目 Song for a Sucker Like You、Brecker兄弟のホーンアンサンブルが加わります。リズム隊のグルーヴ、Breckersの絶妙なセクションプレイ、オブリガード、そしてオーディエンスのアプローズも加わりオリジナルの演奏とは一線を画します。素材自体は優れた楽曲ですが調理の方法、スパイスの効かせ方で随分と印象が変わるという見本のような演奏です。

Michael & Randy Brecker

3曲目RandyとSidranのデュエットによるBenny Golsonの名曲I Remember Clifford、ごく普通に、特にキメやセクションを設けたわけではなく、Randyがこのような形でストレートにスタンダードナンバーを演奏するのは珍しいです。

彼はClifford Brown, Lee Morgan, Miles Davis, Freddie Hubbard, Woody Shawたちレジェンド・トランペッターの演奏を愛聴し研究していましたが、何かのインタビューで「CDショップで昔聴いていたトランペット奏者のアルバムを見つけると思わず買ってしまう」のような発言をしていました。とりわけトランペッター誰しもが敬愛してやまないBrownieへのトリビュート・ナンバー、思い入れがあって演奏出来たのでしょう、素晴らしいパフォーマンスを聴かせています。トランペットのcadenzaではジャズマンとしての真骨頂を披露しています。

Randy Brecker

4曲目は本作白眉の名演奏Someday My Prince Will Come、本来ワルツで演奏されるこの曲を大胆にも8ビートにアレンジ、これはSidranならではの粋な味付けです!

実はこの演奏には編集が施され、ソロを大胆にカットしてあります。まず先発Michaelのソロ、計4コーラス演奏しましたが後半2コーラスをカットし前半の2コーラス収録、続くSidranは2コーラス演奏の後半1コーラスをカットで1コーラス目のみ、続いてRandyとMainieriが3コーラスづつソロを取りましたがそれらは全てカットされています。

テープ編集はあたかも手芸名人が織り成したかのようなパッチワークに仕上がり、つなぎ目の不自然さや拍手と歓声の唐突感は全くありません。

youtubeに編集前の完全な映像がアップされています。

https://www.youtube.com/watch?v=R3zx5SwLIe4

(クリックすると見られます)

短縮されたテイクの倍以上の長さ13分超を有す演奏時間です。

画質自体はあまり良くありませんが、演奏者の細かな動き、表情を十分見ることが出来、当時28歳、Michaelの勇姿がダントツに光ります。

それにしても収録された2コーラスのプレイはフレージングの流れ、ニュアンス、コード進行への巧みなアプローチ、ストーリー性と、この時点で完璧な演奏に仕上がっているのは間違いありません!

この曲のキーは通常B♭メジャーですがここではMichaelの最もフェイバリット・キーであるFメジャー、これもソロの歌い方にファンキーさをもたらすポイントになっています。

3, 4コーラス目のソロも素晴らしいのですが1, 2コーラス目のクオリティとはかなり落差があります。

以前にBlogで書いた内容と重複する部分もありますが、こう推測しました。Sidranのバンドはライブ録音を行うので演奏曲を予めリストアップしました。レコードの収録時間は最長でも45分程度、ライブではどうしても演奏時間が長くなります。ユニークな曲が多いバンドなのでなるべく曲数を多く入れたい、すると1曲の演奏時間は限られるので編集を施す事になりますが、当時はライブ録音でもごく普通にテープを切り貼りしていました。

「Someday My Prince Will Comeは面白いアレンジなのでぜひ収録しよう。ついては演奏時間は6分程度なのでMichaelのソロは収録出来ても2コーラスかな」のようなやりとりがレコーディングのスタッフやディレクターとあったと思います。

Michaelお得意のギグに臨む際の情報収集=レコーディング前に演奏曲の概要〜コード進行、リズムのフィギュア、グルーヴ、演奏の長さ、共演者等を可能な限り把握しておき、ソロのコンセプトを煮詰め、ある程度のガイドラインを書いておく、ないしはしっかり書き上げておく。いわゆる予習に余念がなく、加えて演奏後に納得がいかなかった場合、徹底的に不十分だった点、出来なかった部分を復習し決して放置をすることはありません。

自分の持ち分2コーラスの中に粋で小洒落た、でも音楽的に高度な内容も織り込み、そしてなんといっても8分音符のレイドバック感をたっぷりと考えたのでしょう。

この目論見は大成功!King Curtisを彷彿とさせるテキサステナー・サウンド、Coltrane的コード分解のテイスト、Dexter Gordonばりのリズムのノリ、それらがMichaelの中でメルティングポットとなり、彼独自のスタイルを表出させています。

2コーラス目の終わりに少しスペースがあり、その後3コーラス目に入りますが、テープ編集の糊代を用意したようにも感じられます。彼だったらそこまでの配慮ができるプレーヤーです。

実は実は、僕が深読みのし過ぎで、本人は全く考えないで演奏したのかも知れません、それはそれで78年真夏のスイス・レマン湖の畔で若きテナーサックス奏者の天才的な閃きが存在した証という事になるでしょう。カットされたRandy, Mainieriの演奏はもちろん悪かろうはずはありませんが、いかにもセッション的なプレイでMichaelの演奏との差を感じさせ、むしろ彼の凄さを際立たせています。

Michael Brecker

5曲目はSidranのオリジナルメドレー、Midnight Tango / Walking with the Blues。Midnight〜の方は74年4作目「Don’t Let Go」に、Walking〜は73年3作目「Puttin’ in Time on Planet Earth」に収録されています。ここでもMichaelのオブリが曲の品位をグッと高め、華やかで熱く都会的なソロが「ジャズっぽいポップス」を確実にジャズサウンドへと昇華させています。 Walking〜でSidranの歌うフレーズの一節をSteve Khanがユニゾンで演奏し、決め事ではなかったのでしょう、彼に受けている場面や、エンディングのソロでMichaelが珍しくOld Devil Moonのメロディを引用していたりと、和気藹々な雰囲気が漂っています。

July 22, 1978 (L to R) members of the band Air, Tony Levin, Steve Backer, Ben Sidran, Warren Bernhadt, Mike Mainieri, Steve Khan, Michael Brecker, Muhal Richard Abrams

6曲目はMainieriのヘッドアレンジが施されたJohn Lennonの名曲Come Together、Sidran自身の曲紹介に続き例のイントロが始まります。Breckersのホーンセクションの後、テナーのイケイケ、ゴリゴリのソロ、実際MichaelはJohn Lennonのバンドに参加し、アルバムも残しています。73年作品「Mind Games」、思い入れもあった事でしょう。

余談になりますが僕は81年4月にシンコーミュージックから「マイケル・ブレッカー完全コピー集」を出版しました。前年12月9日午後、おりしもAurex Jazz Festival '80で来日中のマイケルにコピー集に掲載する記事のインタビューを行う事になり、雑誌社担当の方、通訳の方、僕とで宿泊先の東京プリンスホテルに集合しました。

挨拶もそこそこに担当者が開口一番「ジョン・レノンがニューヨークの自宅前で暗殺された」と話してくれました。今ではSNS等世界中の情報が瞬く間に個人の手元に届きますが40年以上前の話、どんなにショッキングなニュースでも流布するにはそれなりの時間を要します。音楽出版社ならではの情報網で迅速に収集したのでしょうが、The Beatlesフリークの僕には衝撃的でした。

暗殺されたのが米国東部標準時12月8日午後10:50、 インタビューが日本時間9日午後4:00からだったので事件から数時間後、全くの最新情報です。その時マイケルは知る由もなかったと思いますが、おそらくインタビュー当日の夜には情報を得てはいたのではないでしょうか。

この時彼がジョンのバンド在籍者とは残念ながら知りませんでした。当然インタビューにはこの話は持ち上がりませんでしたし、30分という短い所要時間、しかもコピー集のためのインタビューでしたから。

当時まだタバコを吸っていたマイケルは「ちょっと待って、タバコを買ってくるから」と中座し自販機でマイルドセブンだったかセブンスターを購入、戻ってから火を付ける前に「インタビューの時間はどのくらい?」と尋ねました。「30分です」と僕が答えると、わざとタバコの箱を机に落とし、そんなに短いんだ、とばかりに戯けましたが、お茶目な彼に触れられた最初の仕草です。

もしかインタビュー時にジョンの死が話題に上がっていたら、彼は一体どんなことを話してくれただろう、そして纏わる思い出話は尽きなかったのでは、と思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?