ブルースの真実/オリヴァー・ネルソン

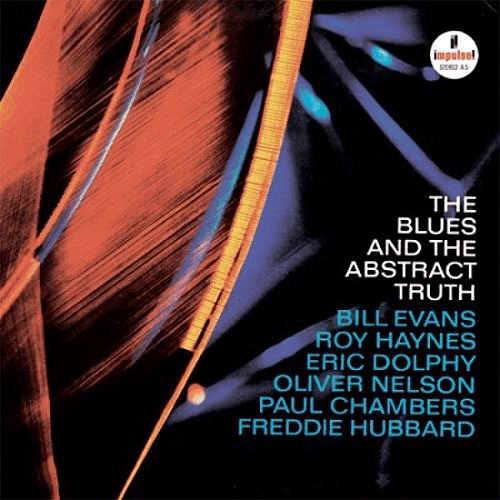

サックス奏者、作曲家、アレンジャーのオリヴァー・ネルソン1961年2月録音リーダー作『ブルースの真実』(原題:ザ・ブルース・アンド・ジ・アブストラクト・トゥルース)を取り上げましょう。

録音:1961年2月23日

スタジオ:ヴァン・ゲルダー・スタジオ、イングルウッド・クリフス、ニュージャージー

エンジニア:ルディ・ヴァン・ゲルダー

プロデューサー:クリード・テイラー

レーベル:インパルス

(tp)フレディ・ハバード (as,fl)エリック・ドルフィー (ts,ts)オリヴァー・ネルソン (bs)ジョージ・バロー (p)ビル・エヴァンス (b)ポール・チェンバース (ds)ロイ・ヘインズ

(1)ストールン・モーメンツ (2)ホー・ダウン (3)カスケイズ (4)ヤーニン (5)ブッチ・アンド・ブッチ (6)ティーニーズ・ブルース

/オリヴァー・ネルソン

全曲オリヴァー・ネルソンのオリジナル、アレンジによるジャジーで秀逸なナンバーを配し、当時のジャズシーンに於ける精鋭メンバーを擁し、個性を十二分に発揮したソロの数々、RVGによる申し分の無い優れた録音、モダンジャズ・エヴァーグリーンの1枚です。

また参加メンバー全員が破綻なく自己のプレイを表出しながら、作品に於ける各々の役割を確実に遂行している様は、恰もスタジオミュージシャンの集合体による演奏ですが、ネルソンのアレンジャー、そして音楽をトータルに俯瞰するプロデューサー的な采配が、メンバーに働きかけているのだと思います。

基本的に題材としてブルースを取り上げ、ジャズのルーツに根差したオーソドックスなフォーマットでの表現ながら、先鋭的な要素を巧みに織り込み、メンバーの魅力的なプレイも相俟って、モダンジャズ鑑賞の入門者から良く聴き込んだリスナーまで、幅広く満足させる仕上がりとなっています。

ネルソンのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。

32年6月ミズーリ州セントルイス生まれ、兄はクーティ・ウィリアムスと演奏経験のあるサックス奏者、妹はシンガー兼ピアノ奏者と言う音楽環境で育ちました。6歳の時にピアノ、11歳の時にはサキソフォンを演奏し始め、47年初頭には生地セントルイス周辺のローカル・バンドに参加し、50年から翌年にかけてルイ・ジョーダンのバンドに在籍、アルトサックス奏者兼アレンジャーとして活躍します。

52年米国海軍に入隊し、第3海兵師団音楽隊のサックス奏者として日本や朝鮮で演奏します。日本滞在中に東京フィルハーモニー交響楽団のコンサートを鑑賞する機会があり、モーリス・ラヴェルのマ・メール・ロワ、パウル・ヒンデミットの交響曲変ホ調を聴き、痛く感銘を受けます。

当時故郷のセントルイスでは黒人がクラシック・コンサートを観に行く事が許されておらず、実はこの時に初めて現代的な交響楽団のサウンドを体験しました。

極東の異国の地で得た思いもせぬ体験が彼を開眼させ、作曲家になろうと決意させます。

除隊後故郷に戻り、ワシントン大学セントルイスとリンカーン大学で作曲法や音楽理論を学びます。その後ニューヨークに進出し、ハーレムにあるアポロ・シアターの専属アレンジャーとして手腕を振います。一時期滞在した米国西海岸では59年ルイ・ベルソンのビッグバンドにも加わります。

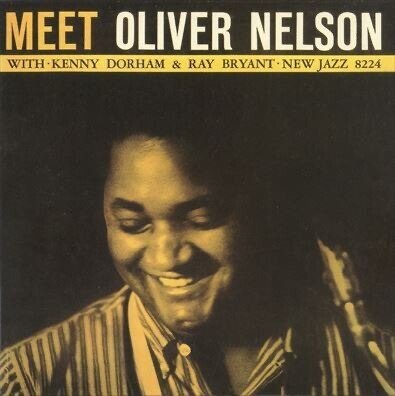

同年10月にはプレスティッジ・レーベルでケニー・ドーハム、レイ・ブライアントらを擁した初リーダー作、『ミート・オリヴァー・ネルソン』を録音します。

全曲彼のテナーをフィーチャーし、ビリー・ストレイホーンの名曲パッション・フラワーで魅惑のプレイを聴かせます。

以降カウント・ベイシー・ビッグバンド、デューク・エリントン・オーケストラ等の名門ビッグバンドを渡り歩き、クインシー・ジョーンズ・ビッグバンドで全米、欧州をツアーします。

プレスティッジにはその後傍系も含め4枚のリーダー作を録音、これらに於いてロイ・ヘインズ、エリック・ドルフィーらと共演し、継続した関係を築き本作『ブルースの真実』に至ります。

親日家でもあるネルソンは日本を代表するビッグバンド、原信夫とシャープス・アンド・フラッツにオリジナル・アレンジのスコアを提供し、69年アルバム『3-2-1-0』を制作します。

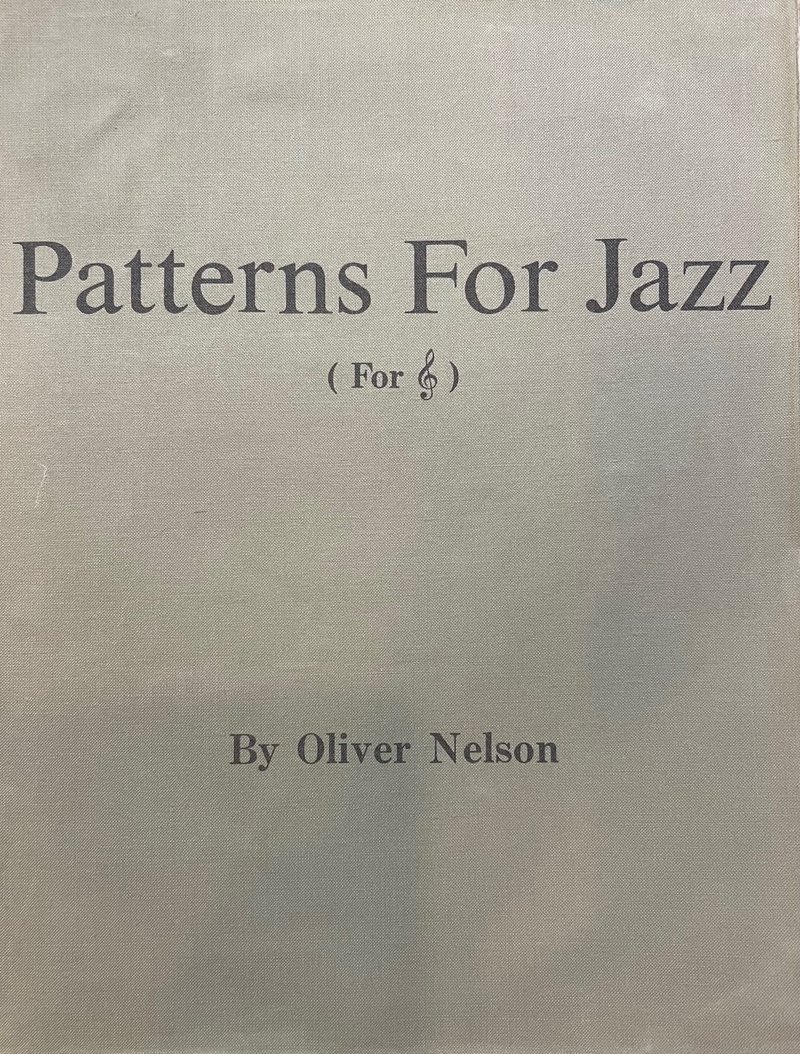

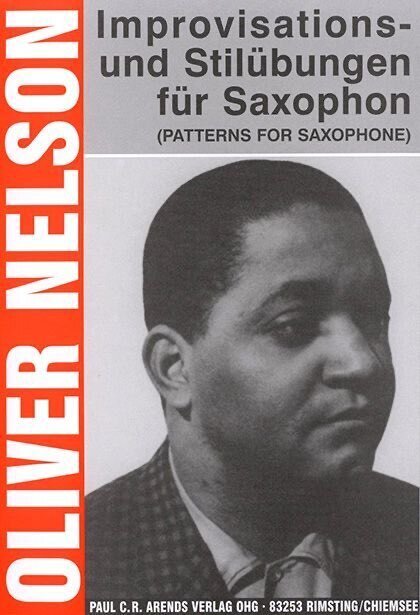

原信夫氏とネルソンは親密にやり取りを行い、ネルソンの代表的な著書であり、高名なジャズ・エチュードである『パターンズ・フォー・ジャズ』をシャープス・アンド・フラッツの事務所から日本のミュージシャン向けに出版しました。

ジャズの教則本が殆ど無かった70年代、この本はアマチュアからプロまでニーズがあリ、ジャズプレーヤーを志す者にはある種ヴァイブル的存在、私自身もお世話になり、未だに自分の生徒たちに勧めています。

一つのフレーズを12キー全てで演奏することが主眼となったエチュードです。

エクササイズは合計81あり、テンポは1つを除き全く指定されておらず、ニュアンス、アーティキュレーションも同様に記載されていません。管楽器奏者の場合はブレスを行う位置も自分が設定します。

コードネームをはじめとして、各々のエクササイズの目的や説明が一切書かれていないため、このラインは何のスケールで成り立っているのだろう、どういったサウンド、テクニックの習得のためにこのパターンがあるのだろうと考えさせられ、寧ろ内容的には問題提起、ジャズという音楽は演奏家自身が様々に考えて色々と対応して行く、その根元を促しているかの様です。

昨今の教則本、エチュードは懇切丁寧に書かれているものが多く、微に入り細に入りアドヴァイスがなされています。このパターンズ・フォー・ジャズは真逆の内容と言えるでしょう、しかし自分自身で切り開いて行く姿勢が大切なのがジャズ、言ってみればこの不親切さが寧ろジャズそのものと言えましょう。

種明かし的にネルソンの楽曲や彼のアドリブソロ所々で、本書掲載のパターンやメロディを確認する事が出来るので、エクササイズ応用のヒントにはなり得ます。

自身の作品を聴いた際にエクササイズの謎解きが行えるのを、ひょっとしたらネルソンは想定していたかも知れません。

昭和の時代の教育方法にも通じる、令和ではあり得ない教則本、未だに多くのジャズミュージシャンの座右の書であり続けます。

主にト音記号のヴァージョンが売れて、シャープスの事務所には売れ残ったヘ音記号の在庫があり、欲しければ持って行って、と担当の方に言われたのを覚えています。

以降日本での版権が切れて米国に戻ってからは、内容は全く同じですが『パターンズ・フォー・インプロヴィゼーション』と名前を変えて出版され、こちらは現在入手可能です。

日本に版権がある以前も『パターンズ・フォー・サキソフォン』と言う名前で66年に初版されました。全てのエクササイズの音域がサックスで書かれている事からもタイトルの由来が窺えます。勿論内容は同一です。

教則本のタイトル変遷はサックス奏者向けに始まり、その後ジャズミュージシャンを対象とし、更に購買層をジャズプレーヤーに限定せず、音楽家全般にターゲットを設定したゆえでしょう。

それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。全曲ネルソンのオリジナルから成ります。

1曲目ストールン・モーメンツ、イントロは印象的なクレッシェンド、ディクレッシェンドが施され、テーマは16小節変形のブルースフォームからなります。ネルソン、ドルフィーほかトランペットにフレディ・ハバード、バリトンサックス、ジョージ・バローの4管編成、各楽器を随所に効果的に用いたアンサンブルには、ネルソンならではの手腕が生かされ、斬新なハーモニー、サウンドを確認出来ます。曲中のクレッシェンド、ディクレッシェンドも独創的かつ音楽的に響きます。

バローは作品中ソロを取っていませんが、ネルソンの構築的で複雑なアレンジの低音域をサポートし、アンサンブルをソリッドなものに仕立てています。

ネルソン本人が記述したライナーノーツに寄れば、8小節、6小節、2小節3つのメロディック・アイデアから成り、ベイシックなブルース・フォームを拡大したものだそうです。

ヘインズの堅実なブラシ、ポール・チェンバースのアタック鋭いベースワーク、難しいテンポもこの二人によりタイトなグルーヴを提示します。加えてビル・エヴァンスの端正なバッキング、テーマのアンサンブルは綺羅星の如きミュージシャン達による、モダンジャズ王道にして斬新な響きを鑑賞出来ます。

テーマ後Cマイナーのブルースでソロが展開されます。先発はフレディ、彼の参加したアルバムでは頻繁にソロの切込隊長を任命されています。

ブリリアントで付帯音が豊富にして、ダークな成分とのバランスが魅力の申し分の無いジャジーなトーン、確実な楽器コントロールを踏まえてイマジネイティヴにプレイします。

間合いの取り方、タイム感の絶妙さはモダンジャズのメインストリームそのもの、つくづく60年代初頭の彼の素晴らしさを再認識させられます。

続いてアンサンブルではアルトサックスを吹いていたドルフィー、フルートに持ち替えてソロを取ります。他のフルート奏者には聴かれない倍音を有した独自の音色、インプロヴィゼーション、彼の独創性に耳が行ってしまいますが、楽器のコントロールはあり得ないほどに成されている超テクニシャンです。

ネルソンのテナーサックスソロに続きます。野太い音色にはクラシカルな要素も感じられ、楽器セッティングは不明ですが、恐らくマウスピースはオープニング狭目のものに硬いリードを付けています。

長く大きなラインを提示し、朗々と唄う様はそれまでの二人のソロと対比すべくのコンセプトを確認出来ます。フレージングには前出のパターンズ・フォー・インプロヴィゼーションに登場するラインが認められます。

何とも言えない色気と味わいがソロ全体を支配している、個性的なプレイです。

エヴァンスのソロが登場します。一貫して美しくリリカルな打鍵、脱力感を保ちつつ、知的でハイブリッドなライン、7thコードで良く用いられる、ドナ・リーのテーマ由来のフレージングも効果的に響きます。

管楽器奏者4人のアンサンブルが主体の作品であるため、ピアニストの存在はどうしても希薄になりがちですが、スパイス的にエヴァンスのプレイはワークしています。

その後ラストテーマを迎えますが冒頭と同じく、イントロのクレッシェンド、ディクレッシェンドが再演され、同様にテーマがプレイされ、エンディングには哀愁さえ感じるサウンドが提示されます。

2曲目ホー・ダウン、ネルソンの勢いあるタイトルコール、カウントの発声から始まりますが、足で刻んだテンポまではっきりと聴こえます。また多少甲高い声から、小柄な人物像を思い浮かべる事が出来ます。

楽曲のキーはCメジャー、フォームは12小節のブルースではなく、32小節のリズムチェンジのコード進行を用いています。

テナー奏者ブーツ・ランドルフに代表されるヤケティ・サックスの如きサウンドを有するナンバー、ホーンアンサンブルの重厚さが生えますが、軽快にして楽しげなムードも漂います。

先発はここでもフレディ、音量もかなり出しているのでしょう、1曲目とはトーンが幾分異なります。そしてこのくらいの速いテンポになるとヘインズ、チェンバースの繰り出すビート感が鮮明になり、実にスインギーにグルーヴします。エヴァンスのバッキングも興味深いライン、パターンを提示します。

続くドルフィーのソロはアルトでプレイ、彼の音色が特にマイク乗りが良いのでしょうか、フレディの時よりも5割増しされたかの音圧感です。

それにしても独創的なライン、アプローチの数々、それらが凄まじいテンションでプレイされ、圧倒的な存在感を示します。

ネルソンのテナーソロは一転して音量を落とし、ブルージーに開始されますが、2コーラス目からいきなりアクセルを踏み、フルスロットルの如きハイテンションへ。構成力を提示しつつ進行し、オリジナルなアドリブのライン、8分音符のシングルタンギング、グリッサンド、トリル等が合わさり、プレイスタイルとして独自の立ち位置を聴かせます。

その後巧みなヘインズの8小節のドラムソロが行われ、ラストテーマへ。ここでは敢えてなのか入り損ねたのか、ベース、ドラム二人がアンサンブルに入らず、途中からヘインズのみ参加するシーンも見受けられます。エンディングはネルソンらしいハッピーさを湛えてFineです。

3曲目カスケイズは変形のマイナーブルースを基本に、A-A-B-A構成でAは16小節、サビであるBは8小節、合計56小節から成る楽曲です。

4小節のドラムソロがイントロとして提示され、Aはネルソンのワンホーンでテーマ奏、2回目のAからアンサンブルが加わります。音域の広いメロディラインは難易度が高く、作曲者自身も苦労しているフシが窺えます。Bは輪唱風のメロディ、管楽器奏者4人で追いかけっこをしているが如しです。その後に再びAが演奏され1コーラスと成り、ソロもこのサイズで行われます。

テーマ部分の最後が少し伸び、次のコーラスに被ったテナーメロディに引き続き、ソロはここでもフレディから、ブルースの様でいて微妙に小節数が長くイレギュラーなためか、慣れないフォームにより彼にしては珍しく手こずっている風を感じます。2コーラスプレイした後、エヴァンスのソロへ。ヘインズも瞬時に音量を落とし対応します。

ここでも2コーラスソロがプレイされ、その後Aの2回目に登場したホーンアンサンブルに似た12小節単位のセクション〜マイナーブルースがラストテーマとして4回リピートされ、次第にFade Outします。

4曲目ヤーニンはピアノトリオで2コーラス、ミディアムスローのブルースが演奏されます。キーはCメジャー、その後ビッグバンド風のテーマが始まります。

最初のセクションが16小節、2番目のセクションが12小節から成り、合計28小節の変則的な構成で演奏されます。2番目のセクションにはゴスペルナンバー「アーメン」のコード進行が用いられていて、ユニークな融合を聴かせます。

様々なメロディ、アンサンブルが華やかに、カラフルにプレイされ、ネルソンのハッピーな人柄を想像する事が出来ます。

場がすっかり整ったところでドルフィーのアルトソロが先発します。いきなりの猛烈さと意外性、ネルソンはドルフィーの音楽性を評価していたのでしょう、自身のアルバム、アレンジ作品に何度かドルフィーを招いています。

意外に早くソロが終わり、続いてのフレディのソロはドルフィーにしっかりお膳立てして貰った感があり、スムーズに展開して行きます。ヘインズも適宜彼のフレーズに反応し、クリエイティヴなカラーリングを聴かせます。

そして各ソロイストのバックで付かず離れずのバッキングを聴かせたエヴァンスのソロに続きます。思索をイメージさせるフレージングの積み重ねに彼らしい個性を感じます。

その後ラストテーマへ、初めよりもより粘っこく、レイジーにプレイされ、エンディングはフレディがリードしてFineです。

5曲目ブッチ・アンド・ブッチはネルソンの長姉夫婦に捧げられたナンバー、シンコペーションを生かしたメロディ、ドラムとのやりとりも聴かれる大編成風のアンサンブルから始まります。

テーマの1コーラス目はフレディとドルフィーのトランペット、アルト高中音域楽器2管で行われますが、既に魅力的なハーモニーが施され、2コーラス目はテナー、バリトン低音域楽器2管が加わり4管編成へ。対旋律も交えた、大変に凝ったアンサンブルを聴かせます。

先発はネルソン、テーマのメロディに準じてソロを開始し、次第に展開形に移行しつつ、ユニークなアプローチを交えて独創的に、テクニカルにプレイされます。

続くフレディは快調にソロを進め、ドルフィーはトランペット最後のフレーズを受け継ぎつつ個性を発揮し、伝統的なスタイルと、異次元からやってきたエイリアンらしい(笑)アプローチが絶妙に混ざり合ったインプロヴィゼーションを展開します。

ピアノソロ後冒頭テーマと同じフォーマットでラストテーマが演奏され、イントロ部分をエンディングにも活用しFineです。

6曲目ティーニーズ・ブルース、はシンガーでピアニストの妹に捧げたナンバー。イントロはウォーキング・ベースとドラムの2, 4拍のハイハットのみで行われます。テーマは7thコードで#11thのサウンドが印象的なメロディ、ハーモニーを聴かせます。

ドルフィー切込隊長はテーマの雰囲気を巧みに生かしたフレージングからスタートします。アルトの独自なトーン、ラインのワン&オンリー振り、ジョークフレーズも交えた危なくもクリエイティヴな彼の世界、存命し音楽活動を続けていれば一体どんなプレーヤーに成長しただろうかと、想像せずにはいられません。

エヴァンスのバッキングには対応に苦慮しつつも、時として開き直りを感じさせます。

続くネルソンはアルトに持ち替え、テナーがメイン楽器のサックス奏者にありがちな、太いダークなトーンを聴かせます。ドルフィーとは対照的にオーソドックスな演奏を聴かせるのかと思いきや、ネルソンもやんちゃなソロを展開、半音上のライン、ベンドアップ、グリッサンドといった手法も用い、独自の語り口を提示します。

アレンジャー、コンポーザーとして名を馳せているために見過ごされがちですが、この人のサックステクニック、舞の海ならぬ技のデパート振り(些か古い表現で恐縮です)には注目すべきものがあります。

エヴァンスのソロも弾けたテイストを聴かせ、レニー・トリスターノ的アプローチも感じさせます。

チェンバースの短いソロを経てラストテーマへ、次第にディクレッシェンド、ラストはクレッシェンドしFineとなります。

60年代初頭のジャズシーンに於いてネルソンはハードバップからの離脱を企てるべく、新たなサウンド、ハーモニーを、あくまでトラディショナルでオーソドックスな範疇で探求していました。本作はそんな彼の集大成と言える作品です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?