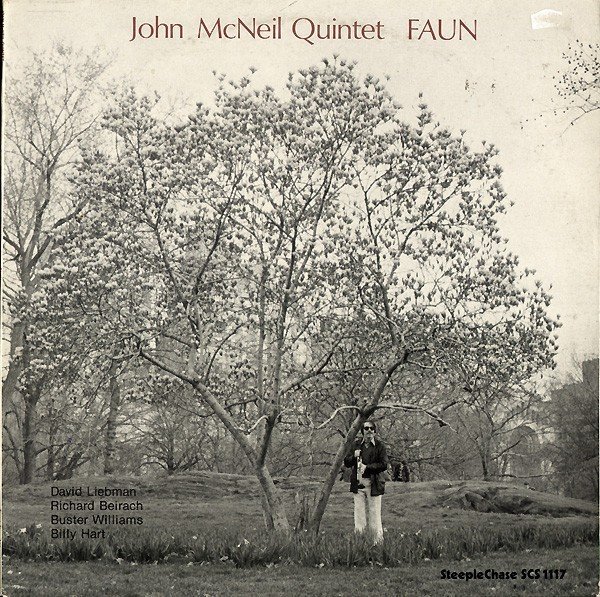

John McNeil / Faun

今回はトランペッターJohn McNeilの作品「 Faun」を取り上げてみましょう。

1979年4月16日録音

tp)John McNeil ts,ss,fl)Dave Liebman p)Richie Beirach b)Buster Williams ds)Billy Hart, Mike Hyman(on Iron Horse)

1)Down Sunday 2)C.J. 3)Faun 4)Iron Horse 5)Samba De Beach 6)Ruari

デンマークの名門ジャズレーベルSteepleChaseから1979年にリリースされました。サイドメンの演奏も素晴らしい大変充実した内容のアルバムです。

John McNeil自身は1948年3月23日カリフォルニア生まれのアメリカ人で、78年から現在までに15枚のリーダー作を精力的にリリースしていますが、そのうち7作品がSteepleChaseからリリースされているので、僕自身てっきりJohn McNeilはヨーロッパ人、もしくはアメリカ人でヨーロッパをベースに活動しているミュージシャンと認識していました。

アメリカ国内のジャズレーベルから作品をリリースするのは70年代(当時はレコード全盛時代ですが)はメジャーアーティスト以外なかなか難しい状況で、ヨーロッパや日本のジャズレーベルに活路を見出すミュージシャンも少なくなかったように思います。CDに切り替わってからはアメリカ国内にも小回りの効くジャズレーベルが随分と誕生しました。

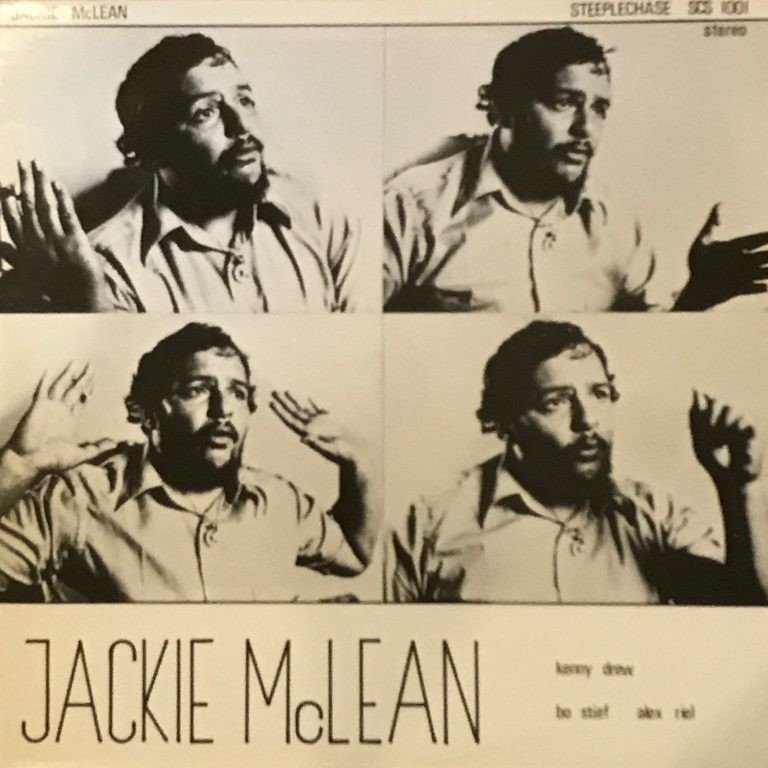

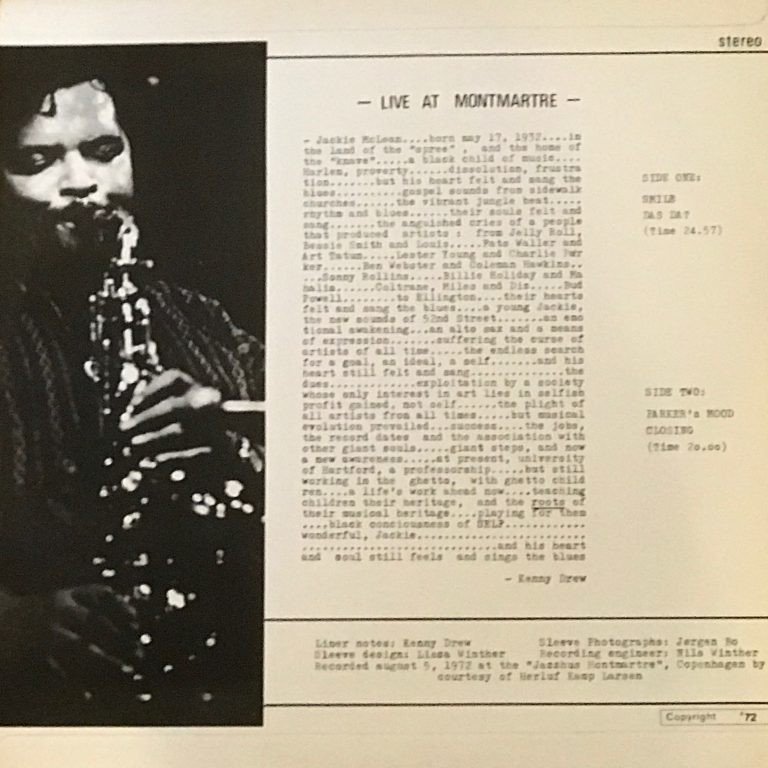

ところでSteepleChaseレーベルは72年にまだコペンハーゲン大学の学生だったNils Wintherが設立しました。当初はコペンハーゲンのライブハウスJazzhus Montmartreでライブ録音した音源をレコード化しており、記念すべき第1作レーベル番号1001はアルト奏者Jackie McLeanの「Live at Montmartre」です。

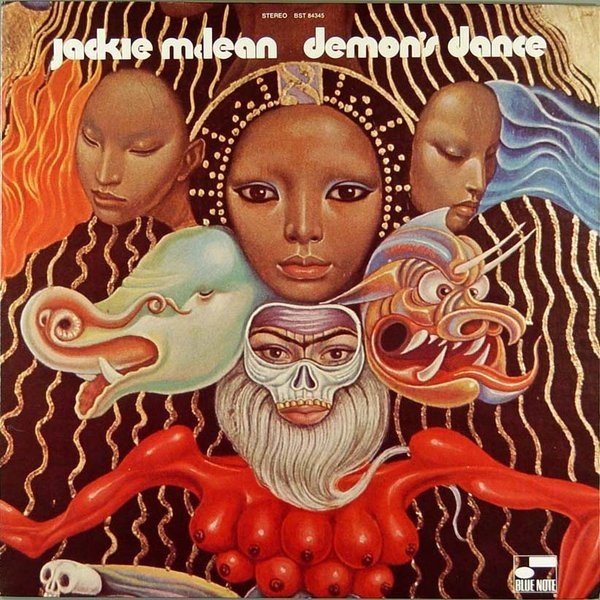

McLeanはそれまで在籍していたBlue Noteレーベルを離れ(ラスト作は名盤Demon’s Dance)、しばらく音沙汰のなかった彼が発表したこの作品、我々の間では海賊盤なのでは?と噂が立ちました。ヨーロッパは海賊の本拠地ですし。誰も知らないレーベル名(第1作目ですから当たり前ですね)、手作り感満載のモノクロ・レコードジャケット(裏面ライナーノートはタイプライターで書かれています!)、録音もラフな状態でしたから当然でしたが。この作品個人的には大好きなレコードです。僕は最初に持ったサックスがアルトで、その時の筆頭アイドルが Jackie McLeanでした。彼はBlue Note時代、とことん自己変革に没頭して数々の名盤、問題作を発表しました。僕はそれらを聴き捲りました。いずれその辺りにも触れたいと思いますが、Demon’s Danceで行き着くところまで行き、小休止的に発表した作品がこのMontmartreのライブ盤です。物事をある所までやり遂げた男の余裕を感じさせる作品だと思います。

またJackieの息子、同じサックス奏者のRene McLeanに何度か会った事があり、僕は彼とも共演していますが父親に対するリスペクトが半端ではありませんでした。

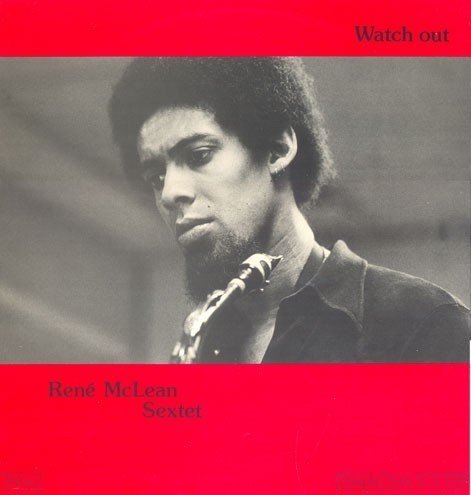

ReneはJackieが15歳の時の子供(!)、親子と言うより兄弟に近い関係かも知れませんが、父親の音楽的な苦悩、葛藤、努力、変遷を全て目の当たりにしていて父親を心底尊敬しています。 ReneもSteepleChaseからリーダー作をリリースしています。

「Watch out」1975年7月9日録音同年リリース。収録曲ReneのオリジナルBilad As SudanをJackieが気に入って度々演奏していました。

Reneの音色は父親によく似ています。プレイもかなりの影響を受けていますが、自分の個性も十分発揮しています。顔つきも父親似ですが、母親譲りなのか、かなり長身で肌の色も濃い感じです。

SteepleChaseはKenny Drew、Duke Jordan、Dexter Gordonたちアメリカからの渡欧組ミュージシャンの作品を大量にリリース、いずれもかなりのヒットを記録し、レーベルとして安定した状態になりました。

同時にTete Montoliu、Niels Pedersenら欧州ミュージシャンの作品も続々とリリース、現在までになんと800枚以上のリリースカタログを有する一大ジャズレーベルに発展します。今年で設立45年、ざっと計算しても年間20枚近くを制作している事になります。トータルに見れば実は玉石混交感がない事はありませんが。

主流派ばかりではなくフリージャズ系サックス奏者Anthony BraxtonやBrecker兄弟をフィーチャーしたピアニストHal Galperのコンテンポラリーな作品、新録音以外にもBud Powell、Kenny Dorham達の60年代のヨーロッパでの録音を発掘した作品など、バラエティに富んだラインナップを誇っています。ひとえにプロデューサーNils Wintherのおよそ半世紀に渡る継続したジャズに対する情熱、愛情のなせる技です。ヨーロッパ各国や、そして日本はアメリカのジャズを、ひょっとしたら本国よりも大切にして愛しているかも知れません。

話をFaunに戻しましょう。演奏曲は全てMcNeilのオリジナル、いずれもがオリジナリティ溢れる意欲的な素晴らしい楽曲です。同じトランペット奏者Woody ShawやFreddie Hubbardもジャズ史に残るような名オリジナル曲をたくさん書いています。そして彼らはトランペット奏者としても実に光り輝いています。McNeilはどちらかと言えばトランペットの演奏では自己主張は控え目で、共演者に自分のオリジナルを自由に演奏させて自己の音楽性を発揮するタイプです。

そしてこの作品のメンバー、人選が僕にとってまさにビンゴ!なのです。

まずDave Liebman、この79年頃にテナーの演奏を休止してソプラノサックスに専念することになりました。テナーサックス演奏の調子が悪くなった、体力的にきつくなったという状況ではなく、むしろ絶頂期にテナーを封印し、思うところがあってソプラノサックスに自分のメイン楽器をあえて絞った形です。「桃は熟れて腐りかけが一番美味しい」とはよく言ったもので、ここで聴かれるLiebmanのテナーは熟れた桃、腐りかけ寸前の成熟した音色を聴くことができます。本当に素晴らしい音色です。このころのLiebmanのセッティングはマウスピースはりフェイスされたOtto Link Florida、9番から9★くらいのオープニング、リードはLa Voz Med.HardかHard、リガチャーはSelmer Metal用、楽器本体はKeilwerth、この当時アメリカではCoufというブランド名で販売されていました。ソプラノ・マウスピースはBobby DukoffのD7番、リードは現在廃番のSelmerリードOmegaを使っていました。楽器本体はSelmerかCoufどちらか微妙なところです。78年〜79年のLiebmanのテナーサウンドに一時期嵌り、彼のHPディスコグラフィーを元にかなりの作品を聴きました。4作品ご紹介しますが、いずれの作品でもLiebmanのテナーサウンドは”エグい”です。

The Opal Heart / Dave Liebman

Bob Moses / Devotion

Yoshio “Chin” Suzuki / Matsuri

All-In All-Out / Masahiko Sato

ピアニストRichie BeirachはLiebmanの良き音楽的パートナー、LiebmanとのDuoアルバムを数多くリリースし、Questというカルテットでも断続的ですが活動しています。プレイヤー同士にも相性がありますが、この2人はとりわけ永年コンビネーションの良さを誇っています。そしてBeirachは何と言ってもそのピアノの音色が素晴らしく、とても美しく楽器を鳴らしています。Steinwayのエンドーサーでもあり、幾多のピアニストの中でも5本指に入る好みです。

そして彼独特のコードワークが他の追従を許しません。Beirachのニックネームは”The Code”です。Richie “The Code” Beirach、どのピアニストも独自のコードワーク、サウンドを持って演奏していますが、とりわけBeirachのワンアンドオンリー、ハイパーでユニークなサウンドはニックネームに全く恥じず知的なサウンド使いの頂点に君臨しています。The Code’s Secret CodeというLiebmanのオリジナル曲をLiebmanとBeirachのDuoで演奏していますが、意味深なタイトルで思わず聴いてみたくなりませんか?アップしておきますのでどうぞお聴きください。

https://www.youtube.com/watch?v=cIxLDkzUZT4&feature=emb_title

Billy HartはLiebman、Beirach御用達のドラマー、Questのレギュラードラマーを務めており、知的なユダヤ系プレイヤーのニーズを満足させるドラムワークを常に聴かせています。基本オーソドックでありながら適宜コンテンポラリーなテイストにスイッチ、アグレッシブにしてクールな対応が実に素晴らしい!Elvin Jonesに通じる音楽性を感じさせます。

ベーシストBuster Williamsも以前Blogで取り上げましたが深いベースの音色、ビート、存在感。共演者を的確にサポートするプレイはこの作品のクオリティを何倍も上げています。

1曲目Down Sunday、ソロの先発がLiebmanですがこのテナーの音色!基本枯れたハスキーさの中に太さ、ダークさ、エッジ感、隠し味に煌びやかさを交えたゴージャスな音、熟しきっています。

2曲目C.J.、アップテンポのブルース・ナンバー、ハードバップなテイストにコンテンポラリーさが加味されたカッコイイ曲です。McNeilに続くLiebmanソロ時のBeirachのバッキングに注目してください。この人のバッキングのセンスは尋常ではありませんが、途中でバッキングを暫く止めてから再開する場面、何度聴いてもワクワクしてしまいます。バッキングを止める、再開する各々の必然性を演奏から聴きとるのもジャズ鑑賞の醍醐味の一つだと思います。

その後のBeirachのソロ、こんな素晴らしい音色でこのフレージング、コードワーク、堪りません!続くドラムとの1コーラスバース、Billy Hartのソロもドラムを叩いているという次元ではなく、しっかりとウタが聴こえてきます。

3曲目表題曲Faun「仔鹿」という意味ですが、McNeilのリリカルなソロが光っています。その後ろで聞こえるパーカッションはLiebman以外考えられませんが、よく聞くとかなり面白いことをやっています。

5曲目Samba De Beachは「浜辺のサンバ」と言う事になりますが、かなり波の激しい浜辺のようです(笑)。いやー、Liebman、Beirach、彼らのサポートをつとめるHart、Buster一丸となって強力に盛り上がっています!Jewish Soud祭りと銘打っても良さそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?