石田流解体新書⑤「先手角交換石田流に対する諸事情」

これまで四回に分けて、後手が角交換型石田流にする指し方への対応を解説してきました。

33桂型、33銀型~24歩、33銀型~44銀、31銀型~穴熊と、石田流側が色々と方針を変えても、先手が十分に指せることが分かったと思います。

「そうは言っても、もし、相手が先手の時に石田流にされたらどうしたら良いんだよ?」

「後手と先手では純粋に一手駒組みが違う。だったら、こっちが後手ならその分大変なんじゃないの?」

と、こんな疑問を持ちながら講座を見ていた方もおられるでしょう。

うんうん……。

ごもっともな疑問ですし心配ですね。

ですが、実はそんなに深く悩む必要は無かったりします(笑)。

初手からの指し手

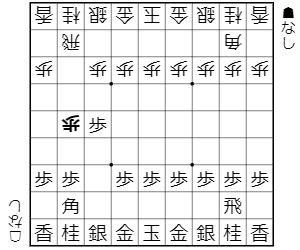

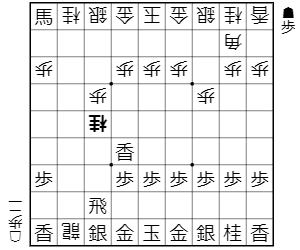

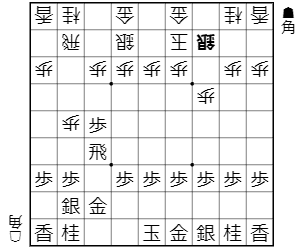

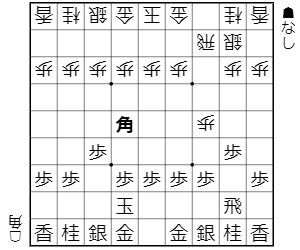

76歩 84歩 75歩 85歩(A図)

A図

先手番が単純に石田流を目指すと、A図のようになることが考えられます。

後手が居飛車の設定なので、85歩と飛車先を決めるのは自然な手。

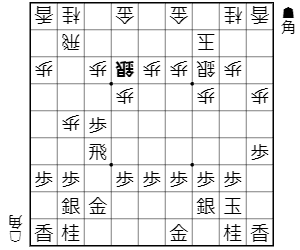

問題は、A図から78飛(B図)が成立するかってことなんです。

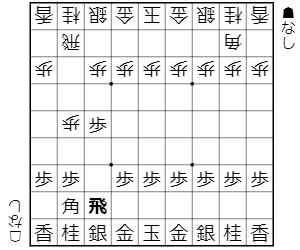

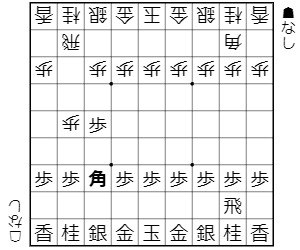

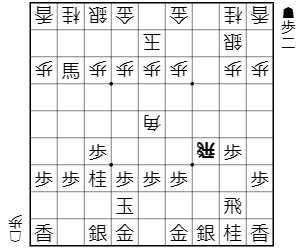

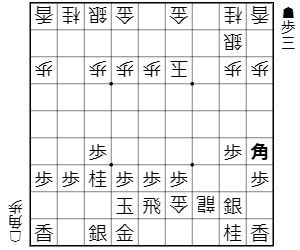

B図

結論から書きますと、B図78飛は成立しません。

先手が簡単に悪くなりますので。

B図以下、86歩 同歩 同飛(C図)で、早くも後手有利です。

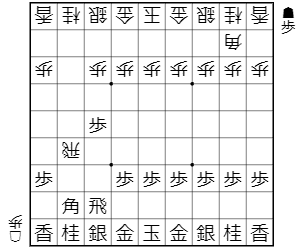

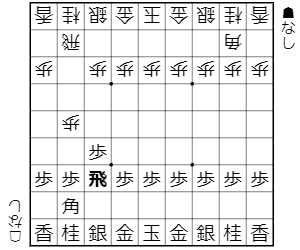

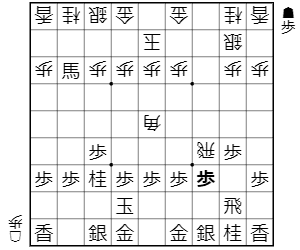

C図

C図は次の87飛成が受かりませんね。

と、まあ、そこまでで解説を打ち切っても良いのですが、C図になると先手側が必ずと言って良いほど同じように仕掛けて来ますので、もう少し解説しておきます。

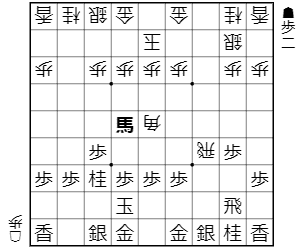

C図以下、74歩 同歩 55角(D図)が、この形を迎えた先手が大抵選ぶ手順です。

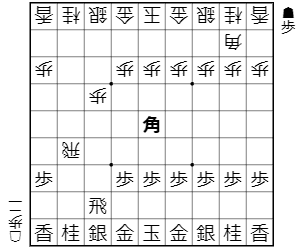

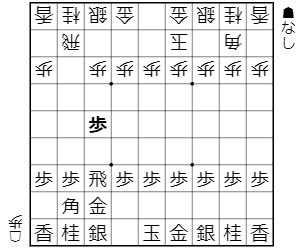

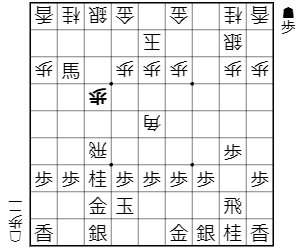

D図

「黙って飛車を87に成られるよりは、角が飛び出て香を取り、混戦に持ち込んでやろう」

という意図です。

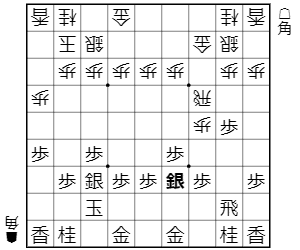

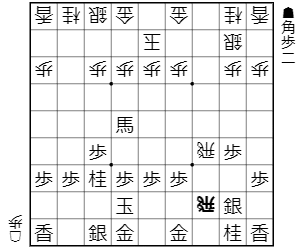

しかし、D図から、89飛成 91角成 34歩 66香 75桂(E図)で、後手が大優勢となります。

E図

E図は67桂不成や67桂成があるので先手は何か受けなくてはなりませんが、68銀や58金右などと受けますと、62銀と香成を防ぎ、73桂の活用や99竜、87桂成をみて後手が分かりやすく勝ちになります。

……と、こんなにE図は分かりやすく後手が優勢なのに、E図を選んでくる石田流党は少なくなかったりするんですよね(笑)。

特に、級位者同士で対局しているとE図のようになることも多いでしょうから、一応、覚えておくと良いかもしれません。

と言うことで、B図で78飛は成立しないことが分かりました。

なので先手はA図から77角(F図)と上がって飛車先の交換を受けるしかないのです。

F図

F図はまだ互角ですが、先手は75歩と突いたのにすんなり石田流には出来ません。

つまり、この先75の歩が負担になる恐れがあるので、作戦的にかなり損をしていることになります。

そもそも、後手は角道を開けてないので、角交換型の石田流を狙うのは無理があったようです。

では、先手で角交換型石田流は出来ないのでしょうか?

いえいえ、そんなことはないですよ。

ですが、それには若干の工夫が必要となります。

初手からの指し手

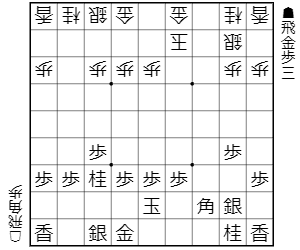

76歩 84歩 78飛 85歩 77飛(G図)

G図

先手は角道を開けてから78飛と回ります。

後手は通常なら三間飛車の出だしなので、すんなり石田流に組ませないためにも、当然のように85歩と突きます。

ここで、77飛が面妖な一手ですが、先手で角交換型の石田流を目指す場合には必要な一手となります。

77飛の意味は、87の歩にヒモを付けて後手からの飛車先交換に備えた意味と、78に金を上がるスペースを空けた意味です。

以下、86歩 同歩 同飛 87歩 82飛 78金 42玉 75歩(H図)で、先手は一応石田流を目指すことが出来ます。

H図

H図の先手は、

「飛車先交換をされてしまったけど、これって駒組みが進めば76飛~86飛と回って、後手に8筋の歩を打たせる展開に持ち込める可能性が高いから、そんなに損にはならないでしょ」

と言うのが主張です。

実際には、後手から72銀~83銀と歩を打たないで済ます指し方もありますので、必ず先手の思惑通りになるとは言えませんが、まあ、大抵の人は62銀と上がって駒組みをしようとしますので、8筋の歩交換をさせたことをとがめられることはほとんどないです。

なので、H図に持ち込めれば、ある程度先手は作戦成功と言えます(形勢はまだまだこれからの将棋で互角ですが……)。

しかし、後手としては面白くないですよね?

石田流を阻止しようとして8筋の歩を早く突いて飛車先交換をしたのに、結局打たされてしまうのでは。

しかも、先手は思惑通り石田流に組めてしまいますし……。

「こんな裏技があるのなら、飛車先交換してもあまりメリットがないじゃん」

などと思っている人もいると思います。

私もそう思うんですよね。

先手は形勢はともかく望み通り石田流に組んで自分ペースの序盤に持ち込んでいますから。

だったら、後手も主張を持って序盤を指し進めたいと思うのは、ごくごく普通のことだと思うのです。

ですから、次は、後手に主張のある出だしを解説したいと思います。

初手からの指し手

76歩 84歩 78飛 85歩 77飛 34歩 75歩 62銀 78金 42玉 76飛 88角成 同銀 32銀(I図)

I図

長手数進めましたが、ポイントは二か所だけです。

一つ目は、77飛に8筋交換をしないこと。

二つ目は、76飛には角交換をすること。

だけです。

77飛に8筋交換しないのは、してもどうせ後で8筋に歩を打たされる展開になりそうだから(笑)。

だったら、最初から歩交換なんかしなければ良いって発想です。

76飛に角交換するのは、36飛と回って乱戦に持ち込まれるのや、66歩と止めて角交換しないタイプの石田流にされるのを防いでいます。

「だけど……。これって、先手に角交換型の石田流をされちゃったのでは? だとすると、後手の主張がないじゃんっ!」

と思った方……。

まあ、そう急がないで下さいな。

先手に角交換型の石田流をされてはしまいましたが、後手には立派な主張があるのですから。

I図はたしかに先手が角交換型の石田流が出来ます。

しかし……。

I図からの指し手

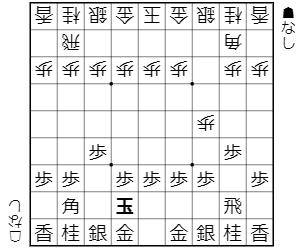

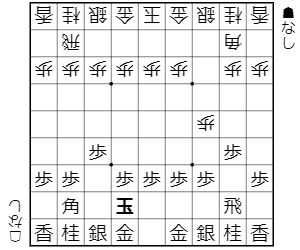

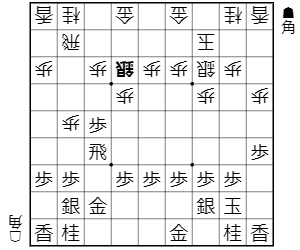

48玉 33銀 38玉 32玉 16歩 14歩 28玉 64歩 38銀 63銀(J図)

J図

「どうしてくれるんだよっ! 結局、先手で角交換型の石田流に組まれちゃったじゃないかっ! これじゃあ、先手の得を活かされちゃうだろうがっ!」

と、思ったあなた……。

勘違いですので、よくJ図を見て下さい。

これ、先手は先手番の得を活かしてはいないのです。

盤面をひっくり返すと、分かりやすいので、ちょっと変えてみますね。

J図をひっくり返した図

これ、先手が居飛車の場合だった局面と全く同じなのです。

ここから33桂には58金右でしたし、33銀や31銀には16歩で、何れも居飛車が指せることを解説してきました。

その指せる局面に居飛車が後手番で導けたのです。

つまり、J図の先手は角交換型の石田流には出来ましたが、先手番の一手の得を活かしてはいないことになります。

何故、こんなことが起きたかと言うと、I図に至るまでの手順で、先手は77飛と指していますよね?

その後に、76飛と浮いています。

通常、78の飛車が一手で76に行けるのに、77飛で途中下車していた関係で、先手は一手損しているのです。

だから、J図をひっくり返すと、居飛車が先手番の時と同じ局面が出現するのです。

……と言うことは、居飛車側は先手でも後手でも同じ局面で戦うことができて、講座通りの指し方で十分以上に角交換型の石田流に対抗できることになります。

少しマニアックな話をしますね。

実は、居飛車が先手番の時には、もっとお手軽に角交換型の石田流を防ぐ手順もあったりします。

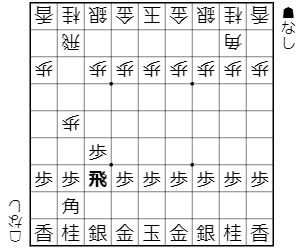

初手からの指し手

76歩 34歩 26歩 35歩 68玉(K図)

K図

K図68玉が、角交換型石田流封じの一手になります。

以下、32飛と振りますと、22角成 同銀 65角(L図)で、先手の両角成が受かりません。

L図

以前はL図では後手も指せると考えられていました。

「両角成はたしかに受からない。しかし、先手の馬が活きない展開にすれば良いだけのことでは?」

と後手は考えたのですね。

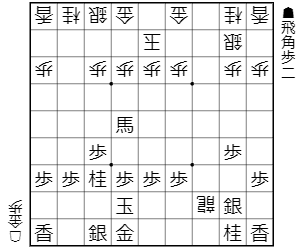

L図以下、52玉 83角成 36歩 同歩 55角 77桂 36飛(M図)が、後手工夫の手順です。

M図

52玉は、角を83に成らせる意味と、自陣を一手で隙無くまとめる意味。

36歩 同歩 55角は、香取りと飛車取りを見せて先手陣をかく乱する意味。

先手は飛車にはヒモが付いているので、77桂と香取りの方を受けるのも必然となります。

M図となって、ここで37歩(N図)と打つのが従来の定跡でした。

N図

N図以下は、76飛 78金 74歩(O図)と進んで、難解な形勢と言うのが従来の結論。

O図

O図の74歩が好手です。

意味は、83の馬を自陣に引かせないのと、76の飛車が退く展開になった場合に、桂頭攻めを見せる含みです。

O図以下は難しいのですが、後手から33桂~36歩の含みがあり、個人的には先手が好んで飛び込む変化ではないと思います。

後手も、O図があるので、

「K図から32飛と振っても大丈夫」

と判断していたのでした。

しかし……。

O図までの手順には重大な欠陥があり、今ではO図になることは滅多にありません。

結論から言うと、N図の37歩が疑問手だったんです。

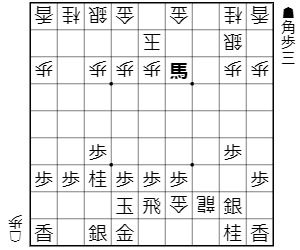

M図から65馬(P図)が発見され、先手良しが結論になったのです。

P図

P図を見て、

「これ、危なくない?」

と思った方……。

なかなか鋭いです。

P図から28角成 同銀 38飛打(Q図)とする変化がありますね。

Q図

Q図38飛打は強引に竜を作り、先手陣を荒らしてしまうつもりです。

王手銀取りなので、38同金とするしかありませんが、同飛成(R図)で後手が狙い通り竜を作ります。

R図

R図は、また王手銀取りが掛かっていますので、後手大成功に見えます。

しかし、58飛(王手銀取りを受けるにはこれしかない) 48金(飛車を詰ましながら銀取りを確定させようとした手)に、43馬(S図)が後手の狙いを根こそぎ覆す好手です。

S図

43馬は王手なので取るしかありませんが(玉を逃げると61馬と追撃されて金を損するから)、16角(T図)の王手竜取りがトドメの一手で先手の有利が確定します。

T図

T図以下は、42玉 38角 58金 同玉(U図)と進み、駒の損得的には先手が二歩得をしているだけですが、16角と出られた時の43の地点や83の地点に隙がある後手がまとめにくく、形勢はハッキリ先手有利となります。

U図

と言うことで、今はK図68玉があるので、後手が4手目に35歩と突くことは少なくなっています。

「ってことは何か? 今までの講座は全然意味なしだったってことか?」

「四回にもわたって何を解説してきやがったんだ、この野郎はっ?」

と思われた方……。

そうではないことを証明するために、今回はわざわざ石田流側が先手の時の変化を説明したんです。

つまり、居飛車が先手だとK図68玉で32飛の角交換型石田流を回避することが出来ます。

再掲K図

しかし、G図77飛のように石田流側が指すと、後手はJ図のように角交換型石田流を相手にする方が得策で、①~④までの講座で学んだことが有効になるってことなんです。

再掲G図

再掲J図

角交換型石田流を先手番で一手損して指す手法は、G図77飛型だけでなく、4・3戦法なんてものもありますので(最初に四間飛車に振って、玉を囲ってから石田流を目指す手法。四間飛車にすることでK図68玉の時のような角交換から65角の両成を予め受けた意味がある)、角交換型石田流に対する指し方を一通り知っておかないと困ることがあるのです。

なので、①~④で詳しく説明しました。

居飛車が先手番の時にも有効で、その上、石田流側が先手の時にも使えるのですから、何だか得をした感じがしませんか?(笑)。

以上で、角交換型石田流に対する居飛車の指し方の講座を終わります。

本当は、居飛車が後手の時の76歩 34歩 75歩の出だしの変化なども解説するつもりでしたが、煩雑になりそうなので、それはまた改めてやりたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?