石田流解体新書④「対後手角交換石田流31銀型~穴熊」

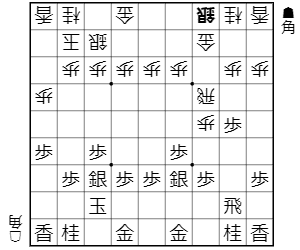

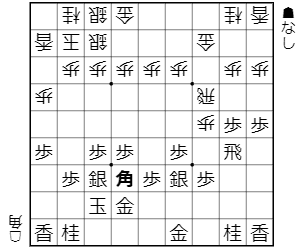

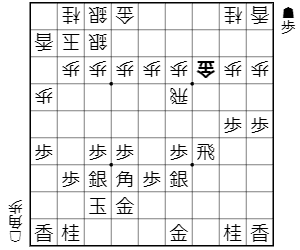

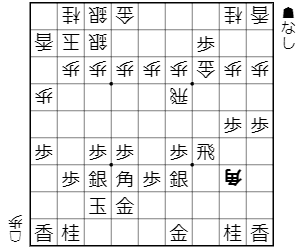

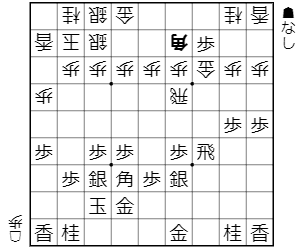

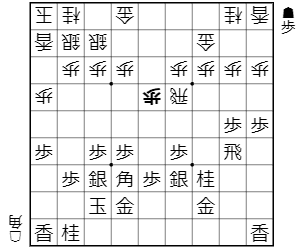

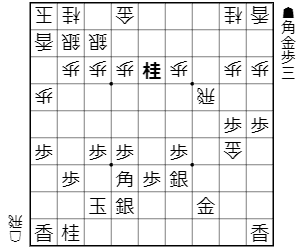

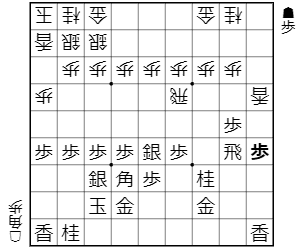

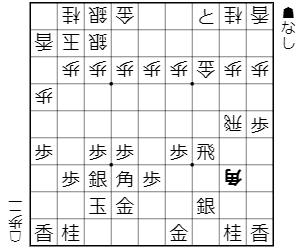

1図

今回は、33銀とも33桂ともせず、後手が駒組みを進める指し方に対する対応を解説します。

1図の31銀がその第一歩となります。

尚、31銀で33銀~42銀と引けば本譜の順に戻りますが、先手も同じように指すので何の心配もいりません(笑)。

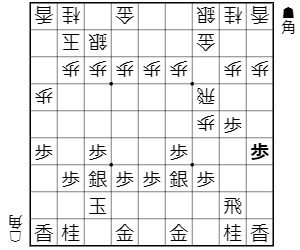

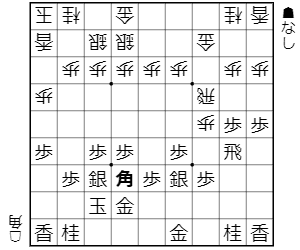

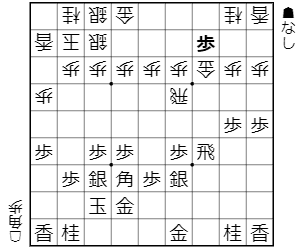

1図からの指し手

16歩(2図)

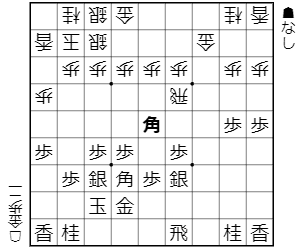

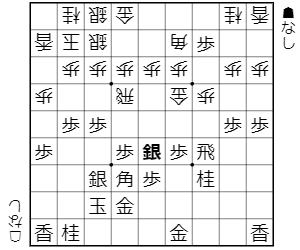

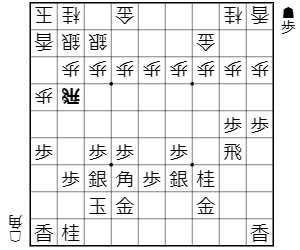

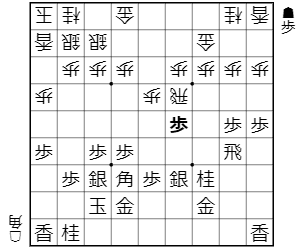

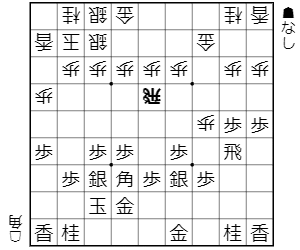

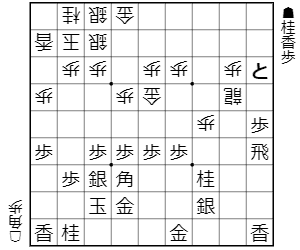

2図

先手は33銀型の時と同じように16歩と突きます。

この端歩は様子見の一手のようですが、かなり重要な意味がありますので、必ずここで突いた方が良いです。

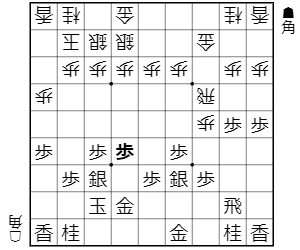

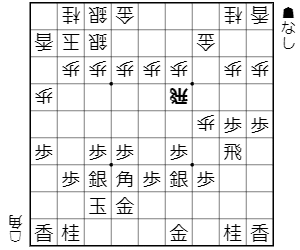

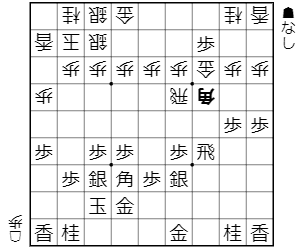

2図からの指し手

42銀 15歩 51銀 68金 62銀 66歩(3図)

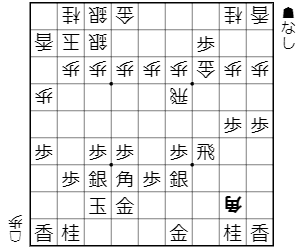

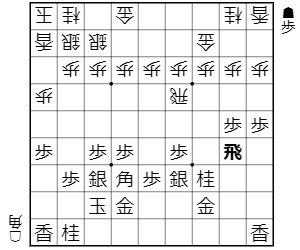

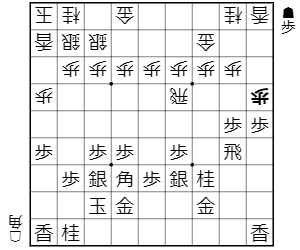

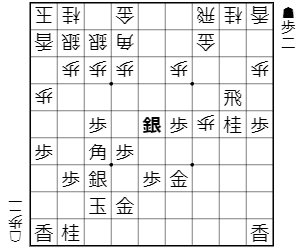

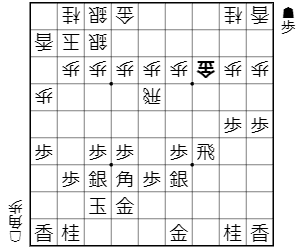

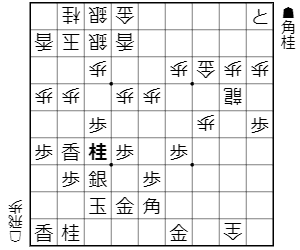

3図

先手は悠々と1筋の位を取ります。

「そんなにゆっくりしてて大丈夫?」

とお思いの方もおられるでしょうが、後手も駒組みをしていますので、先手が慌てる必要はないのです。

それに、石田流解体新書①「対後手角交換石田流33桂型」で持久戦模様にした形よりさらに後手は攻め筋がありませんので(25桂と捨ててから24飛とぶつける変化もありませんね)、主導権は基本的に先手が持っていますから。

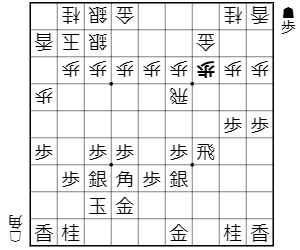

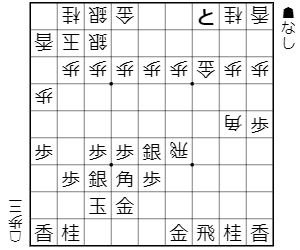

3図からの指し手

71銀 26飛 92香 67角(4図)

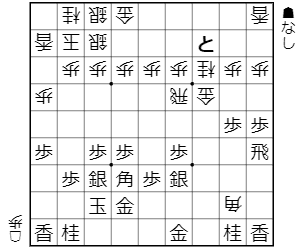

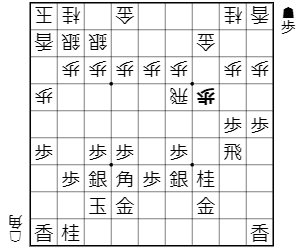

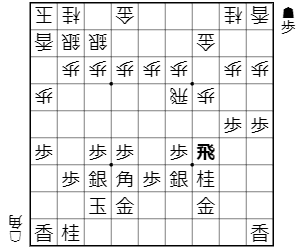

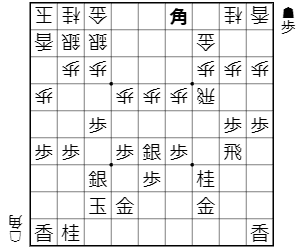

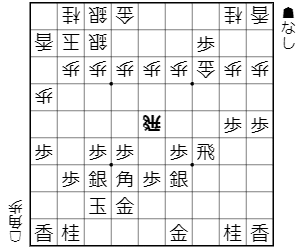

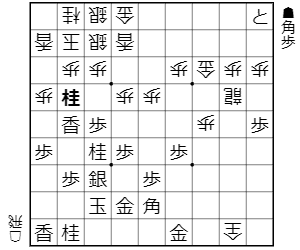

4図

後手は着々と穴熊完成を目指しますが、26飛と浮いてから67角と打って、先手は早くも開戦します。

67角は49の金にも利いていますので、簡素な形に見えて先手陣は駒の連結が良いのです。

本譜、後手は71銀~92香と囲いましたが、71銀を保留して92香~91玉(A図)を急ぐのもあります。

A図

ですが、A図の状態のまま戦いが起こると、62の銀を飛車や竜で食いちぎられ、71銀が詰めろ金取りになるような順を気にしないといけませんので、後手としては4図のように囲う方が堅くて隙が無いです。

4図からの指し手①

44飛(5図)

5図

後手は飛車を44に逃げましたが、54飛もありますので後述します。

後手が33桂も跳ねず銀も上がらずに駒組みを進めたのは、この67角に飛車を寄って耐えるためです。

33桂と跳ねてあると34の地点に歩を打たれる可能性がありますし、44銀型は飛車の可動域が狭い。

「なら、全部省いてしまい、先手に隙が出た時に思う存分暴れられるように穴熊を目指そう」

というのが後手のコンセプトなんです。

5図からの指し手

36歩 同歩 同飛 33歩(6図)

6図

先手は67角と打ったからには、断固として36歩と仕掛けます。

以下、36同歩 同飛の時に、32の金に当たっているのが味が良いですね。

一方、後手は金取りをどう受けるか悩ましいところです。

33桂は、まあ、34歩とすぐに打たれるので話の外ですが、33歩の他には33金(B図)くらいしか有力な候補手がありません。

B図

しかし、B図では、すぐに32歩(C図)と打つ手が成立します。

C図

次に無条件で31歩成とされると終わってしまいますので、後手はここで手を作るか、31歩成を物理的に受けるしかありません。

ですが、手を作りに行く34角(D図)には、56銀 25角 39飛 46飛 31歩成(E図)と冷静に応じておいて先手が優勢となります。

D図

E図

E図では26飛と回るくらいですが、21と 44金 38金で先手が完封ペースです。

49金のまま仕掛けたのが活きていますね。

手順中、39飛が冷静な一手で、こうなると後手の玉がいくら堅くても攻めようがないんですね。

また、34角で27角(F図)と暴れる手もありますが、それにも39飛と引き、以下、49角成 同飛 32金 55角(G図)で先手がハッキリ良くなります。

F図

G図

飛車に直接働きかけるのは39飛が味良く、後手が捌けませんでしたので、他に28角(H図)と打つ手は考えられますが、それには16飛がこれまた冷静な一手で、以下、34金 31歩成 33桂 32と(I図)で先手が優勢となります。

H図

I図

と言うことで、32歩に角を打って暴れようとする手は旨く行きませんでしたので、42角(J図)と受ける手が考えられますが、それには、37桂 84飛(91玉は、45桂 34金 53桂不成 同角 34角で金を取られて後手が拙い。84飛は、34角と金を取った時の35歩を作っている) 75歩 34歩 86歩 44金 85歩 64飛 56銀(K図)と、今度は後手の飛車を狙って先手優勢となります。

J図

K図

K図でも15歩と端の位を取った手が活きていますね。

それに、42角と受け一方の角を打たざるを得ないのでは、後手はやる気がしないでしょう(笑)。

と言うことで33金と突っ張って受けるのは後手がハッキリ悪いので、本譜6図33歩は悔しいですが仕方がない一手ということになります。

6図からの指し手

38金 91玉 37桂 82銀 26飛(7図)

7図

38金では、先に26飛でも構いません。

以下は、本譜と同様の局面になりますので。

後手は33歩と打たされては動くところがありませんので、とりあえず穴熊を完成させます。

対して、先手は38金とバランス戦略で構え、37桂と駒を活用して陣形の充実を図ります。

7図は先手作戦勝ちです。

とは言っても、ここで打ち切ってしまうと分かりにくいと思いますので、もう少し局面を進めてみましょう。

7図で考えられる後手の手は、34歩(L図)、54歩(M図)、84飛(N図)、14歩(O図)くらいでしょうか。

L図

M図

N図

O図

L図34歩は、左翼の駒の活用をはかった手ですが、すかさず36飛(P図)と歩取りに回られて後手が困ります。

P図

P図で後手が手をこまねいていると34角と取られてしまいますし、33金と受けるのも、45桂 35歩 同飛 34金(34飛には、同飛 同金 53桂不成がある) 37飛 59角 36飛 68角成 同銀 35金打 37飛 26金 34飛 同飛 53桂不成(Q図)で先手が優勢となります。

Q図

M図54歩は、次に55歩と突く狙いですが、すかさず45歩(R図)と突かれ、以下、34飛 46銀 62角 35歩 55歩(35同角には、同銀 同飛 24歩 同歩 同飛 23歩 26飛 34飛 44歩で先手優勢) 75歩 54飛 76角 51飛 24歩 同歩 同飛 34歩 47金 35歩 25桂 31飛 55銀(S図)で先手の全軍が躍動していて先手有利となります。

R図

S図

N図84飛は、先手に飛車を追い回らせて隙に乗じて捌く意図ですが、86歩 71金 75歩 54飛 56銀 34飛 65銀 64歩 56銀 44歩 76角 54角 同角 同歩 41角(T図)となり、先手に隙が出来るどころか後手に隙が出来てしまい、先手が優勢となります。

T図

O図14歩は、戦線拡大して紛れを求めた手です。

しかし、以下、14同歩 71金 56銀 31金 86歩 14香 16歩(U図)と、先手が挑発に乗らず冷静に立ち回ると手にならず、先手が有利となります。

U図

こういう展開になると、後手の飛車はいかにも息苦しいですね。

何れ取られてしまいそうですし、先手陣には瑕疵もありませんので、キッチリ抑え込みさえすれば分かりやすく勝てるでしょう。

と言うことで、7図が作戦勝ちなことがお分かりいただけたと思います。

先手の15歩の位と37桂、38金、26飛、67角の連動性が良く、後手がいくら穴熊に固めても手を作らせない体制が調っていて、すでに相当勝ちやすい局面なんですね。

4図からの指し手②

54飛(8図)

8図

44飛は旨く行きませんでしたので、今度は54飛を見てみましょう。

8図からの指し手

36歩 同歩 同飛 33金(9図)

9図

先手は54飛にも同じように36歩と仕掛けます。

対して、33金が後手の狙いの一手。

33歩では左辺の駒が捌けないので、少々強引でも飛車を捌いて勝負に出ようとしています。

9図からの指し手

32歩 55飛(10図)

10図

先手は44飛の時と同様に32歩と垂らします。

ここで、38金~37桂と落ち着いて指す手もあり、それでも先手が作戦勝ちになりますが、攻めて良くなるのならそれに越したことはありませんので、32歩を推奨します。

対して、55飛が後手の狙いの一手です。

先手が歩切れになったのを見て、25飛から飛車を成り込む狙いです。

飛車に成られて竜に暴れられる展開になったら、たしかに先手は困りますが……?

10図からの指し手

31歩成 25飛 38銀 27角(11図)

11図

31歩成 25飛に、38銀が先手が用意していた一手です。

「飛車に単に成られるだけなら38銀、49金の形がしっかりしているし、と金で桂香をむしり取る方が価値が高いでしょう?」

と言う主張をしています。

なので、27角で28飛成と単に飛車を成るのは、21と 35歩(金取りを先手を取って受ける意味) 16飛 44金 11と 55金 37桂 24竜(29香を避けた意味) 56歩 54金 13と(V図)で先手優勢です。

V図

V図は先手の主張通りで、後手の失敗は明らかです。

そこで、後手は27角と打って激しい変化に持ち込もうとしますが……。

11図からの指し手

27同銀 同飛成 39飛 28銀 35飛 19銀成 21と 24竜 85飛 29成銀 11と 84歩 55飛 54歩 65飛 62香 58角 35歩 75飛 83桂 86香 75桂 同歩 64歩 76桂(12図)

12図

27同銀~11とまではほぼ一本道です。

後手は先手の飛車を捌かせてはいけないので、85飛と追いやるのは自然な流れですし、先手は駒得していますので、飛車を隠居させられても局面が落ち着いてしまえば持ち駒の桂香が活きてきます。

84歩から先手の飛車を追い回すのも、後手としては当然の動きです。

すぐに28竜と入っても、49金が残っている効果で先手は飛車や竜には強い形をしていますので、あまり効果が望めないのです。

なので、飛車を取って駒損の回復を狙います。

しかし、飛車を取られても玉頭からの攻めが見込める12図は先手優勢です。

後手は駒損こそ回復し銀桂交換の駒得になっていますが、33の金や29の成銀が遊んでいるのが酷く、先手陣に迫りようがないのです。

12図以下、85歩 同香 83歩の受けには、84桂打(W図)と力尽くで玉頭を攻める手があり、後手は粘りようがありません。

W図

以上で、31銀~穴熊を目指す指し方への解説を終わります。

この角交換型石田流から穴熊を目指す指し方は、対応を知らないと酷い目に遭いますので、あまり指す人はいないかもしれませんが、知っておいた方が良いと思います。

端の位を取って、68金~66歩~26飛と準備をし、67角から36歩と仕掛けるのが決定版とも言える指し方ですので、是非覚えておいて下さい。

次回は、角交換型石田流を先手で狙う指し方への居飛車が後手番の時の対応を解説致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?