論文「人口減少社会における関係人口の意義と可能性」を受けて

Ten-Labはオフィスを持たないチームです。毎週1回、2時間の全体ミーティングが唯一全員が集まる場で、それ以外の時間は働き方も仕事の進め方も自由。そんな働き方で生じる様々な課題を乗り越えるために行っている月1回の全社合宿の話題からお届けする合宿レポート。

2020年9月の合宿で扱われた議論のうち、ここでは「人口減少社会における関係人口の意義と可能性〜鹿児島市Kagoshima Lovers Projectの場合〜」という議論について、ご紹介します。

合宿では、事前課題として論文や書籍、ネット記事などを指定し、その感想を共有するところから議論が始まります。

課題記事:【経済地理学年報 第65巻】

人口減少社会における関係人口の意義と可能性 作野広和

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaeg/65/1/65_10/_pdf

【論文「人口減少社会における関係人口の意義と可能性」を読んだ上での要点とポイントまとめ】

1)論文の前提となる考え方

◆関係人口=新しい時代における都市地域と農山漁村地域との関わり方の一つとして捉えるべきものである

◆地域を維持していく上では単発的な関わりではなく「地域を守る」行動を継続的に行える人材が必要

→これまで関係人口としては特に意識されていなかった”非居住地域維持型の関係人口=域外に居住している出身者や子・孫世代で、地元の維持活動などに定期的に参加している人々”が重要ではないか

2)関係人口が提案された背景

「ふるさと回帰」「田園回帰」の流れはあるものの都市への人口流出(農山漁村地域からの人口減少)は止まらない。各自治体は人口回復ではなく交流人口の増加を目指してきたが、交流人口拡大でも地域の維持は難しいという認識が徐々に現れ、関係人口が重視されている。

3)論文の主な観点

◆観点1:持続可能な地域づくりと関係人口の関係

→これからの地域づくりは全国同一基準に合わせるようなものではなく、個々の地域が個性を磨き、それぞれに合ったスタイルで地域を維持させることを目指すべき。その手段の一つが関係人口の創出。

→要は、金太郎飴のようにどのまちも同じような機能をもつことを目指すのではなく、それぞれの地域がすでに持っている資源を活かす方法を模索していくべきということ。関係人口の創出・活用もその方法の一つ。

◆観点2:住民自治

各地域では”地域運営組織(住民自治)”の形成が求められる。

→人口減少社会の中で、これまで同様の自治会・町内会が立ちいかなくなっていく。自治会・町内会で賄えなくなった役割を担うための、町内会区などの従来の区分けに止まらない別組織が必要=地域運営組織。そこに関係人口も一部取り込んでいくことが住民自治を支え、持続可能な地域を構築していく。

◆観点3:ローカルイノベーション

→農山漁村地域の伝統を残しつつ現代社会に対応していくためには、地域出身者だけでは限界があり地域外出身者が主体的に関わる必要がある。これまでIターン者が主にその役割を担ってきたが、域外に居住しながら継続的に地域に関わる者=関係人口が果たす役割も大きい。

4)論文のポイント

◆『関係人口』論の経緯について、川上からしっかり整理されており背景が理解しやすい。

◆定住人口 の場合は1 つの地域でしかカウントされないが、 関係人口の場合は複数の地域との関わりが可能 。

◆ソトコトの指出さんの定義。

関係人口を増大させるためには、地域の魅力ではなく、「弱さ・ほころび・破綻」の部分を見せることにより、「関わりしろ」を示すことこそ意義深いとしている。この「関わりしろ」の存在が、地域の潜在力となり、今後の地域づくりの要になる。(引用:論文内P12左側)

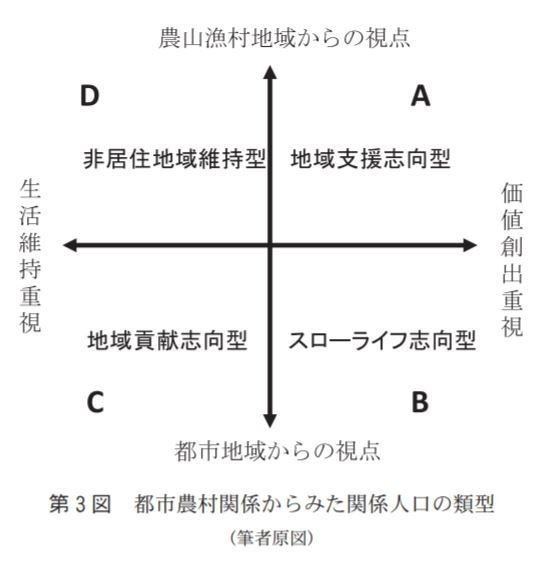

◆関係人口に関する議論の多様さを4つの類型に整理している下記の図(17P右上)。

(表の解説)

ここでは,「守り」の側面を重 視した「生活維持重視」と,「攻め」の側面を重 視した「価値創出重視」の 2 軸で整理した.その 結果,関係人口を 4 つに類型化できると考える.

A 地域支援志向型は,農山漁村地域の視点に立 ち,新たな価値を創造することで,地域課題を解決するとともに,地域資源を活用するタイプである.4 類型の中では最も能動的に農山漁村地域に関わり,その延長上には当該地域への移住も視野 に入れた存在である.これに対し,B スローライ フ志向型は,農山漁村地域の価値を認め,その価 値を大切にしていこうとする人々であるが,あく まで都市地域からの視点に立つものである.その ため,農山漁村地域の生活課題に対する関心は薄い.C 地域貢献志向型は,B と同様に都市地域からの視点に立つものの,農山漁村地域が抱える問題に対する意識が高く,少しでも課題解決に資するよう努力を惜しまない人々である.いわゆる,「地域の応援団」としての性格が強く,A とは異 なり,移住自体は射程に入っていない人たちであ る.D 非居住地域維持型は,農山漁村地域の課題 を十分に意識し,当該地域の生活を守っていこう とする姿勢が強い人たちである.具体的には,当 該地域出身の子・孫世帯であったり,転出者であったりする場合が多い.

(引用:論文内p.17)

(上記の表に対するテンラボ内での意見)

➡この表が整理された背景となっている視点が気になる。

関係人口の議論では受け入れ側地域の課題解決に関する議論が主となっているが、関係人口として関わる側(特に大都市住民社会)の抱える課題にとっても、関係人口が貢献できることは大きいのではないか?

「地方・都市圏両方を含め、社会全体の課題を解消するためにどのような関係人口の捉え方があるのか」という議論をする必要があるのでは?

◆これまで関係人口が語られる際に主に話題に上がっていたのは、A 地域支援志向型または C 地域貢献志向型であった (例:ふるさと納税,ふるさと住民票制度,ふるさとボランティア会員,ふるさとワーキングホリデー等 )=狭義の関係人口

◆D 非居住地域維持型は、他出子(農山漁村地域の課題 を十分に意識し、当該地域の生活を守っていこうとする姿勢が強い人たち。具体的には、当該地域出身の子・孫世帯であったり、転出者であったりする場合が多い )を中心 としており、従来の関係人口の議論では語られてこなかったが、実際にはこれらの人々が地域と強い関係を有し、地域を維持している。

◆農山漁村地域を地域外から支える人材のパターン:

近隣市町村に居住する「近居の者」 /遠隔の市町村に居住する「遠居の者」 /過去にその地域での勤務 や居住、滞在経験がある「何らかの関わりがある 者」 /ビジネスや余暇活動、地域ボランティア 等をきっかけにその地域と行き来する「風の人」

→関わり方は多様であるため、関係人口について吟味する際にも、いくつかの切り口に分けて論ずる必要がある 。

◆都市住民の農山漁村地域への移住願望や出身者の U ターン希望は多い状況にあるが、多くの希望者はすぐに移住できるような状況にはない 。

→長期的な定住人口でも短期的な交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる者である関係人口に着目することが必要。

テンラボ内での議論メモ

(白水)Dの人たちって身近な例で例えると、横川町出身だけど、溝部とか姶良とかの近隣市町村に住んでいて定期的に横川町には通っているという人なのだと思う。地元(横川)に住む祖父母の面倒を見たり、実家のメンテナンスや、祖父母の代わりに地域活動に参加したりするために定期的に通ってきているような人のことなのではないか。

今年度鹿児島市の関係人口プロジェクトとして進めている「Kagoshima Lovers Project」に関しては、首都圏住民対象ということもありDは少ない。ただDに近い方々は結構いて、例えば年に何回か鹿児島へ来て、空き家を管理する親のサポートをしながら、「今のうちにこの空き家を活用できないか(売る壊すだけじゃなく)、せっかくだったら地域のためになることをできないか」そんな風に考えている人はD候補者なのかなと思う。

Q. Dは増やせるか?

➡︎(白水)増やせると思う。継続的に地域と関わりを持つというのは現地に実際足を運ぶ以外の選択肢もある。

現地に足を運ぶことは限界があるが、オンラインが普及してきた今は現地に足を運ばなくてもできることがたくさんある。遠隔であっても地域にポジション・居場所を持って、できることをやることが重要。

Q.「農村漁村地域からの視点」という縦軸がよく分からない。横軸の「価値創出」と「生活維持」は分かる。

例えば、自分が大切に想うまちを守りたいからという理由でのふるさと納税活用。自分が大切にしたいこの家を守りたいからという理由での非居住地域維持は分かる。

縦軸はどういうこと?東京から自分にできることは何だろうという観点がスローライフ?ふるさとのものを買うとか?

➡︎縦軸の上側は「現地にいくことを考慮している」ということかな?Cは遠くから応援している人。A、Dはやれることやるよー!という人。その濃さがAよりもDの人の方がより強いのでは?

➡︎Cは「暮らしを守る為にこの金使って!」みたいな世界。

Aは「一緒に価値を生もうぜって世界」なのだと思う。

新しい価値を生み出すローカルイノベーションの人たちがAで、地域の保全はCとD。Cの人たちはふるさと納税しますとかクラウドファンディングにお金を出したり。Dは頭と手を動かして一緒にやりますという人たち。

➡︎クラファンは2種類あって、何かを保全するクラファンはC。

新しい何かを生み出すクラファンはA。

➡︎今まで関係人口といったら、Dがぽっかり空いていたので、Dもカウントしようということをこの論文や表は言いたいのだと思う。

Q. Kagoshima Lovers Projectのなかのアカデミーでは何をどこに動かそうとしているのか。

➡︎(永山)アカデミーにはBの人が結構いるのではないか説。今はただ漠然と、「ローカルおもしろそう!自分も関われるなら関わりたい!」という人が多いのかも。

つまり、関わりしろを見つけられる地域と出会いたいというのがBの人たちなんじゃないか?

その気持ちが特定の地域と出会って紐付けられた時に、彼らが新しい何かを生み出したいと思えばAに移行し、この暮らしを守るサポートをしたいと思ったらCに移る感じなのかも。だけどAとかCをやってみて疲れるとBに戻る。そうやってA-B間、C-B間は動くのかも。

➡︎Bの人たちは、ふるさと納税とか買い物はするぐらいの感じ(18P)。この背景にはもっと全く無関心な人たちが大量にいる。

➡︎(白水)アカデミーの参加者の方々は現状、BやCが多いと思う。しかし、DもしくはAに移行する可能性が極めて高い方々でもある。

アカデミーに参加した方々が最終的にまるっとDに、つまり鹿児島市に自分の役割・居場所を見つけて継続的に関わることになると、それは本当に凄いことだし、嬉しいこと。鹿児島市がシティプロモーションの中に関係人口戦略を位置付けたのも、Dタイプの関係人口を増やしていきたいという目的が大きい。

しかし、実はKagoshima Lovers Projectが首都圏関係人口候補の方々に与えることができる一番の影響・価値は別の所にあるのではと思っている。

それは、参加した方々の周りへの影響。

Kagoshima Lovers Projectに参加する方々は、きっかけを掴めればガッと行動を起こせる気力と想いを備えている方々。その人たちの日常の目線や動き方が変わると、普段からその人と接している周りの人たちが「最近変わったなぁ。どうしたんだろう?」となる。

”遠隔地からでも好きな地域に生活の延長線上で関わり続ける”という生活スタイルは、都市圏で精神を削りながら生きている、どこかに自分の居場所や生きがいを求めている方々にとって新鮮で魅力的に映るのではないか。

「そういう生き方って知らなかったけど面白いね。興味があるな」って思う人たちがじわじわと都市圏を中心に増えていくことが、Kagoshima Lovers Projectなどの関係人口創出プロジェクトが社会に与えられる一番の価値なのではと考えている。

まとめ

今回の課題図書となった論文「【経済地理学年報 第65巻】人口減少社会における関係人口の意義と可能性 作野広和」を受けて、テンラボ内では上記のような議論が繰り広げられた。

特に議論の中心となったのはA~Dの関係人口タイプを表した図表。

この議論からは、関係人口が地域に対して与えられる影響ばかりに着目していたけれども、都市の人材・社会に対して与え得るプラスの影響は何かという観点が新しく生まれた。

その観点は、今回の課題図書となった論文に対する一つの反論、自分達からの意見でもある。

鹿児島市のためのKagoshima Lovers Projectだとずっと考えていたが、本質的には首都圏住民・社会のためのプロジェクトなのかも知れない。

鹿児島市目線でどんな価値がありましたと言いがちだが、都市部に暮らす人たちのどんな課題にどうアプローチしていくかって話をしっかりチーム内で議論していくことが、実はとても重要になってくるということを感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?