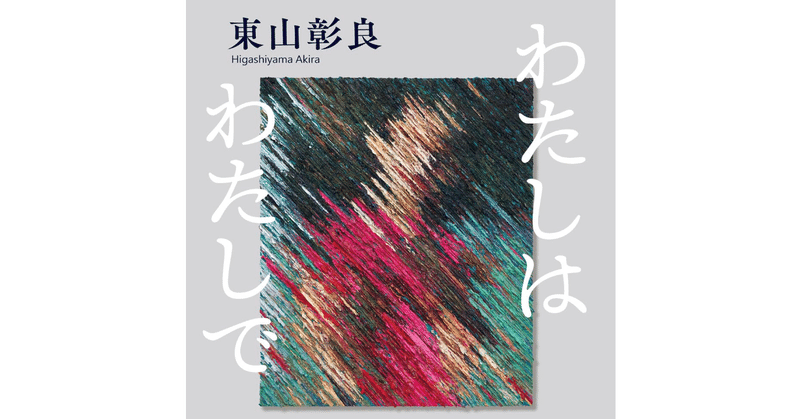

東山彰良の魅力

「わたしはわたしで」6篇の短編が収録された一冊を読み終えた。

相変わらず良い文章を書くなと、読んでいる途中に思わず本を閉じ感嘆することがたびたびあった。

これは書評ではなく、東山彰良についての記事だ。

彼の書く、ときおり挟まれる教訓めいたセリフ、異国のことわざ、一人語りに、本を読んでいる自分のこのカオスにまみれた人生に対して、ほんのかけらでも意味を見出すことができる。そんな瞬間がたまらなく好きだ。

ダイアローグとモノローグの天才

「人生は小説じゃない。断じて違う。そんな安っぽいものであるはずがない。でも、小説は人生なのだ。さもなければ、小説が存在することになんの意味がある?」

話は逸れるが、人生とはなんだ。

僕は人生で起きる出来事に意味はなく、あるのは混沌だけだと思っている。

人生で起こる出来事に意味はない。起きた出来事に対して人は後から意味をこねくり、自ら物語に変換し、教訓として処理しているにすぎない…だから本来あるのは純粋な混沌だ。

自分でコントロールできないことばかりの毎日に疑問を持ったところで、結局はコントロールできっこないままなのだ。

受け入れ難い現実に直面して、どう立ち向かう?

誰かの死、事故、失恋、失敗。

逃げるもよし。酒に溺れる、肉欲に走る。捻くれ者になる人もいるだろう。

昇華するもよし。内省し、前向きに捉え、自責の念を持って奮闘するそういう強い心の持ち主もいるだろう。

なんにせよ、起きた出来事を自分の中で処理する必要があるわけだ。

蛇足になるが、東日本大震災の避難所で子どもたちが津波から逃げる遊びをして笑っていたらしい。それを大人たちは冷ややかな目で見ていたのだが、子供たちからしてみれば笑いにでもしないととても処理しきれない出来事だったのだろう。

東山彰良に戻ろう。

東山彰良の小説を読んでいるとそんなカオスのまっただ中に生きる自分に、人生の意味を与えてくれる答えのかけらのようなものに触れることができる。

例えば以下の一説。

彼はドン・ロドリゴという自称元凄腕の殺し屋おじいちゃんで、今は長いこと介護施設の厄介になっている。職員からは虚言癖と処理されているが、語りに真実味があって実際に殺し屋だったのかもしれない。そんなドン・ロドリゴの語る、殺し屋時代の仕事の話の締めくくりだ。

「首を抑えた指のあいだからしたたる血を見たとき、あの男はやっと成長できたんだよ。血の海の中で息絶えようとしていた彼に、わたしはこう言ったんだ。友よ、もう手遅れだと悟ることが成長するってことさ」

深い!

ここで思わず本を閉じてしまったね。

全く、ダイアローグとモノローグの天才だ。

ここは読み飛ばして構わないが、話の構成というのは実は結構理詰めな作業なのだ。どこで誰を出し、引っ込め、時系列を戻したり進めたり、要はどの場面でどう出せば最も演出の効果が抜群になるかという作業は感性ではなく、頭で処理する話なのだ。

逆に感性で作られるのはディティールとも言える、ダイアローグやモノローグに当たる。会話劇、独り言、心の声みたいなのがそうだ。

彼はそこが天才的に上手いと思う。

僕は直木賞を受賞した「流」で彼を知って、これまでほぼ全ての本を読んできた。

彼は時々オチを決めずに小説を書き始めるそうだが、読み手には魂のこもった文章それ自体がページを捲る推進力となり、あっという間に読み終えてしまう。東山彰良の書く文章全てを読み尽くさないといけない。そう思わせるくらいの何かがやっぱり彼にはある。

カオスの只中にいる我々に、頭までぐちゃぐちゃになりそうなこの状況に、小説あるいはドラマや映画は、物語という変換処理を肩代わりしてくれる。それも我々より一等うまく。だから我々はフィクションから眼が離せない。

キマった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?