見たいものしか見えていないことの素晴らしさ

旅行先で素晴らしい景色に出会うと、ついつい写真に納めたくなってしまいますよね。カメラやスマホを構え、何枚かパシャパシャ撮って出来栄えを確認してみると…不思議なことに、肉眼で見た感動が再現できていません。迫力や臨場感に欠け、感動の対象が周りの風景とフラットに同化して、全く目立たなかったりします。誰もが「何か違う…」とガッカリしたことがあると思います。

理由は極めて明快です。人間の目は「見たいものしか見えていない」からです。

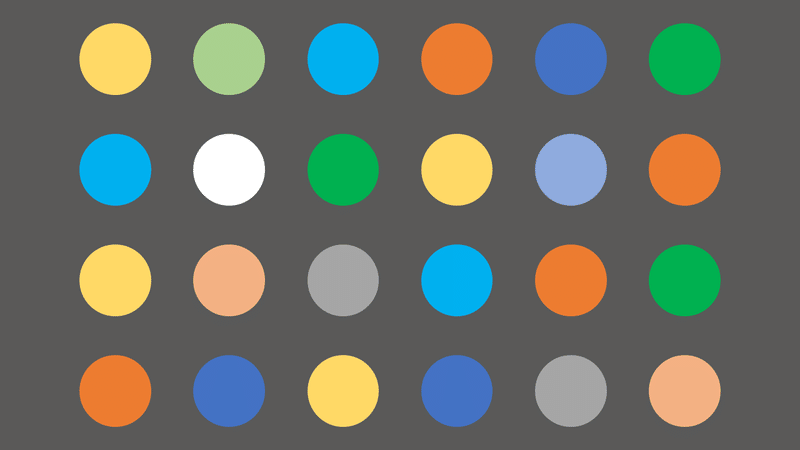

僕たちは風景の全体を捉えているようで、実際には特定の一部分を選択的にフォーカスし、記憶に焼き付けているのです。「そんなはずはない」という方、簡単にテストしてみましょう。下の画像を10秒間見て、白の水玉が上から何番目、左から何番目かを記憶して下さい。

いかがでしょうか。

白の水玉はどこにありましたか。うっかり忘れたという方はもう一度、画像をご確認ください。それでは正解を発表します。

答えは…

「上から2番目、左から2番目」です。

おめでとうございます!正解です!

それでは、その調子でもうひとつ。画面は動かさずに。白の水玉の左上の色は何色でしたか?

おそらく、あなたは画像の左上から眼球を動かしたはずですので、白の水玉の左上は一番はじめに視界に捉えた色です。なのに、何色だったか分からないと思います。このように、人は見たいものしか見えておらず、最初の目的だった「白の水玉」以外の情報を無意識のうちに捨象しているのです。

正解は画像をご確認ください。ここでは正解に意味はありません。視界に入っていたのに見えていない、それを体験してほしかっただけです。冒頭の肉眼と写真のギャップは、人間の思考というフィルターを通しているか否かの差異なのです。

僕はたまに写真展を覗いたりするのですが、心を動かされるのは大胆な構図やダイナミックな美しさよりも、「いたって普通の写真」だったりします。何気ない風景や人物を写真に納めると、冒頭のように、あらゆるものがフラットで「見たいもの」が浮かび上がらない散漫な印象になりがちです。ところが、優れた腕を持ったカメラマンの作品は、鑑賞者が「見たいものしか見えていない」状態になるのです。写真展に限らず、CDのジャケットなんかでも再現されますね。

『写真の新しい自由』は国内外の写真家のインタビュー集です。芸術、文化伝承、娯楽…写真に対峙する動機や表現は様々ですが、そこに込められた思いが、まるで言葉を写真に切り取ったように瑞々しく綴られています。

僕たちが旅行先で風景を写真に納めた時の違和感を、プロの視点からはどのように見えているのでしょうか。

ほとんどは旅行に行った証拠写真なんですよね。それより、その現場の空気や撮った時の気持ちを思い出せる写真の方が本当は豊かなんじゃないか

良い写真は、現場はどういう情景やシチュエーションだったのかと写真家に聞きたくなるじゃないですか。ただ、単にきれいな写真は、そこに物語がない

時々SNSでプロショットと見紛うような、息を呑むクオリティの写真に出会ったりします。「現場の空気」「撮った時の気持ち」「物語」が、僕たちの「見たいものしか見えていない」フィルターを貫通する強度を秘めているのかも知れません。

その他のテーマも多彩で、スマホ時代で写真の価値が相対化した時代に対する向き合い方、ヌード写真のコンテンツとしての価値など、写真の撮影者としての立場から見た興味深い内容が盛り沢山です。

その中で、ロックフォトグラファーのアントン・コービンに対する、ロックバンド・U2のボーカリストであるボノの言葉が印象的でした。

写真に写る自分になりたい。

優れたカメラマンは、カメラマン自身の「見たいものしか見えていない」状態を写真に残せるのでしょう。きっとボノは自身が認識している自分という人物よりも、アントンのフィルターを通した自分に、新しい魅力を発見しているのではないでしょうか。写真というのは、時に自己認識すら変えてしまう力を持っています。

こう考えると、人間の「見たいものしか見えていない」ことは欠陥ではなく、複雑に入り組んだ世界の中に真・善・美を見出すことのできる、優れた知覚能力にも思えてきます。

僕も自分自身を「見たいものしか見えていない」ため、ひとたび自己認識が傾くとそこから逃れられません。けれども誰かが僕を、僕とは異なる「見たいものしか見えていない」視線で捉えてくれるなら、そのたびに僕は新しい自分を見つけることができるのです。

アンドレアス・グルスキーが自身の作品をこう定義するように。

私はイメージを作っているのではなく、発見しているのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?