「ロック(69)の日」に、こないだの特集記事、もう1回、追加で後押し

どうも。

今日は6月9日で、日本だと”ロックの日”に指定されているようですね。

ちょうど、タイミングよかったなあと思うのは

結構、読まれてるみたいですけど、うれしいです。

このあとにも実はいいリリース、ありまして。

このウルフ・アリスの「Blue Weekend」というのが、またすばらしいアルバムでですね。エリー・ロウゼルの多彩なヴォーカル表現力と、それに呼応した男性3人の変幻自在のバッキングのうまさとの拮抗具合がたまりません。今、聴かれるべきタイプのロックだと思いますね。

ジャパニーズ・ブレックファストのアルバムもよかったですね。すごく巧みなポップ・ソング集というか。シティ・ポップの要素を強くは出しているんですけど、インディ・ロックにしっかり軸足を取りながら、単に80sの日本のシティ・ポップの焼き直しになっていない巧みさを感じさせるというか。

特集のあと、彼女たち2つもすごく今年を象徴するロックのアルバム、出してくれたなと思ってます。

で、僕が「ロックの日」に思うことは、もう以上のことで語り尽くされてます。

柱としては3つですよね。

ひとつはやっぱり、女性が「より強い自己表現」を行う場としての機能性の強化、みたいなとこですね。

別にダンスポップであろうがヒップホップであろうが、強い自己表現できている女性たちはたくさんいますけど、より「背後のプロデューサー」とか「芸能界」とかを感じさせる世界じゃないですか、それって。ロックの持つ、「手作りのDIY性」って、「ダンスポップだけじゃ満足できない」という女性たちにとって、男性のそれよりもより説得力が今はあるというか。それがここ数年、「ロックでいいアーティストはほとんど女性アーティスト」みたいな状況につながる理由にもなってたと思うんですね。

その意味で、今のオリヴィア・ロドリゴのブームって、もっともっとその文脈でとらえられるべきで。ある意味、ビリー・アイリッシュ以上にベッドルーム・ミュージック、DIY色なら濃いわけで。音がだいぶ粗いですからね。曲調そのものもビリーよりだいぶ文字通りのロック色、強いですしね。

だからこそ

オリヴィア・ロドリゴ、“Drivers License”がドラマ『イタイケに恋して』の主題歌に決定 | NME Japan https://t.co/ZepKUtw534 #OliviaRodrigo

— NME JAPAN (@NMEJAPAN) June 8, 2021

こういうの、やめて〜!!!

これ、申し訳ないですけど、オリヴィアのこと、わかってなさすぎです。

「テレビ、ラジオ受けのいいバラード・ヒット」なんてものは、別にオリヴィアじゃなくったって誰だってできることです。それをやるのであれば、1月、2月、「Drivers License」が2ヶ月もビルボードで1位になってたときにやるべきことであって。いくらでも時間、あったわけですからね。

むしろ、日本で今、押されるべきは

どう考えても、こっちですよね。「good 4 u」。

だって、アヴリル・ラヴィーンとか、それこそビリーの「bad guy」があれだけ売れた国で、いくらでも結びつくものだったのに。

実際、この曲のヒットでパラモアの「Misery Business」のストリーミング再生があがってるなんてこともアメリカでは起きてます。そういう意味でこれ、すごい大事な曲なのにね。「なんてことしてくれたんだ」と正直、怒ってます(笑)。

ただ、ロックは女の子たちが引っ張る時代になっていくことは不可避ですよ。

それから

2つめにやった、サウスロンドンのポストロック/パンクのシーンですね。

ロックが「こういうのだけ」と思われるのも、これもまた良くないとは思うんですけどね。頭でっかちになりがちなので。でかいセールスをあげるものでもないですしね。

しかし、こういうシーンが消えたりするとロックは危険です。

やっぱりロックって、「アート運動」みたいなものが地下水脈であってこそ存在意義のある音楽だし、そういうのがあるからこそ信頼される音楽でもありますからね。それがキープされていることが確認できた意味でも、2021年におけるこのシーンの意義、あると思います。

このような「女性への可能性」「盛り上がるアンダーグラウンド・シーン」。まあ、これだけでも良いといえば良いのです

が!

これだけじゃ、なんか足りない!

なんかいうなればですね、「まとまってはいるけど、四番バッターがいない打線」みたいなんですよ。なんか、こうグッとくる華がないというか。まあ、オリヴィアが四番でもいいと言えばいいんですけど、悲しいかな、ロックだと認知してくれない人も多いわけじゃないですか。はっきりロック、あるいはバンドだとわかるものでの圧倒的なスター。これがないと、ロックをよく知らない一般の人々への強いアピールにはやっぱりならない。

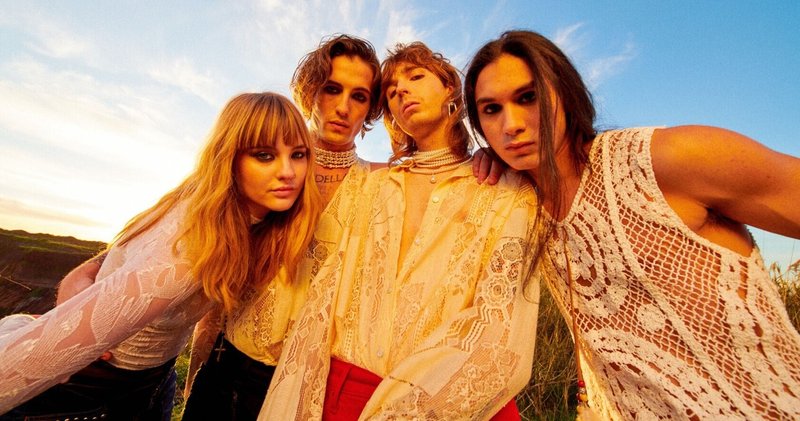

そこに突然飛び出してきたのが、これですよ。

マネスキン!

いやあ、これ、今、本当にブーム、すごいんですよ。

もう、女の子と子供のワーキャーがすごくてですね。

こんな感じの盛り上がりですよ。

こういうノリです(笑)。日本のV系ならいざ知らず、世界のバンドでこういうノリになった姿見るの、本当に久しぶりですよ。ボン・ジョヴィとかガンズ&ローゼズとか、あの時期以来に見るものだと思います。

特にアニメとは親和性がいいみたいで

これ、tik tok上の話題で盛り上がってるんですけど、マネスキンが「NANA」に出てくるバンド、トラネスことTRAPNESTにそっくりだ、という説ですね。たしかにキャラの髪型の配置がかぶってるんですよね(笑)。

こういう盛り上がり方したバンドが、もう何10年も出てなかったから本当に新鮮ですよ。やっぱり、ニルヴァーナ以降はいわゆる「ネクスト・ドア」タイプの、「自分の生活空間に近いところの市井のスター」という感じでしたからね。オアシスとかもそうでしたけど。

でも、そういう路線がもうアークティック・モンキーズで打ち止めだったということではないのかな。僕もそこに限界はだいぶ前から感じてはいて。だからこそ、より「スター」への意識の強いTHE1975に惚れ込んでいた、というのもありますからね。マネスキンは、そこのところ、一気に踏み込みましたね。

もう、こういうのだけでなくてですね

«Liberi, diversi e orgogliosi di esserlo».

— Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) June 8, 2021

I Måneskin protagonisti di un numero davvero da non perdere https://t.co/9Ml6ZH2tBE pic.twitter.com/jXXYwD4Dmq

本国イタリアだと、もうファッション誌の表紙ですよ。ロックバンドがファッション誌、しかもイタリアのそれの表紙ですからね。これ、ちょっと、ファッション業界に与える影響も強いと思いますよ。

Måneskin for @VanityFairIt ! pic.twitter.com/0zO6irP1LW

— Måneskin News (@ManeskinNews) June 8, 2021

これなんて見ててもかっこいいですしね。

ロックって「批評音楽」としては確立されていたとは思うんですけど、その分、手の届きにくい音楽になっていたことは否めなくてですね。現に、Spotifyのトップ50い入るロックバンドなんて誰もいなかったじゃないですか。そこを彼らはヨーロッパのほとんどの国でトップ10に入り、そうじゃない地域はバイラルでトップ10に入った。これ、日本でもアメリカでも起こったことですよ。そんなの奇跡じゃないですか!

あと、「言語の壁」も破ってね。それは、それこそBTSがこじあけた、世界の非英語のポップ・ミュージックの可能性ですけど、そこをマネスキンがロックで乗ったというのにも僕はすごく大きな意義を感じています。これが与える勇気というのは、ロックだけじゃなく、あらゆる非英語の音楽にも及ぼしうるものだと思っているので。

でも、これ、本当に少し前までは起こってなかったことですからね。オリヴィアのアルバム「Sour」が出たのが5月21日。マネスキンがユーロヴィジョンでパフォーマンスをやったのが5月22日。あそこで今年の、もしかしたら今後数年の音楽の潮流が変わったかもしれない。そんな予感を感じている、今日この頃です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?