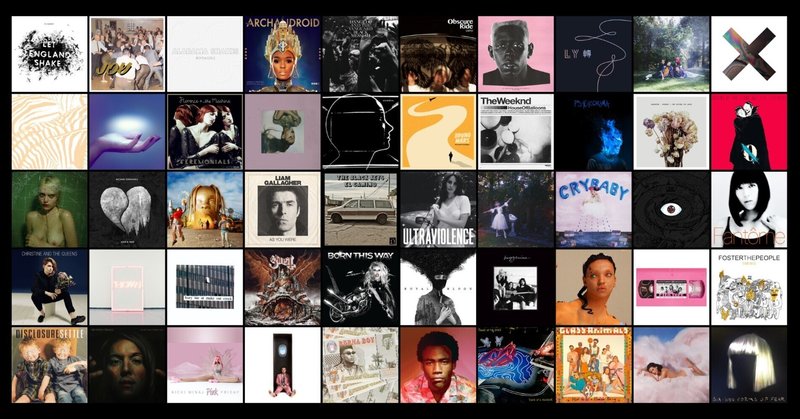

改訂版2010年代ベストアルバム. 100~51位

どうも。

では、予告した通り、改訂版2010年代ベストアルバム、始めたいと思います。100位から51位、一気にいきましょう。

2019年にこの企画をやった時も同じ進め方だったんですが、あの時は気になった盤だけを抽出したやり方をとったんですけど、今回はすべての盤にコメントをつけます。

ただ、50枚全部に気合入れたコメントは書けないので、今回はほぼ一口コメントです。

では、まず90位代からカウントダウンでいきましょう。

100.1000 Forms Of Fear/Sia (2014)

これは伏線がありまして。本当はアデルの「21」を入れる予定で進んでたんですけど、その矢先、彼女がツアーやコンサートにブーたれる記事を見たんですね。デビューから15年も経つのに未だにライブ嫌いみたいなこと言ってて「それでもディーヴァか」とムカつきまして(笑)。それで「歌の上手い女性」を代わりに考えてたら、やはりあの「シャンデリヒ〜」のすごい熱唱を思い出したわけです。よってSia。

99.Teenage Dream/Katy Perry (2010)

ケイティのこのアルバムは2019年の時もギリギリで入れる候補で、結局漏れました。ただ、やはり10年代を代表するヒット・アルバムだし、なんで売れるのかいまひとつ未だにわからない彼女にしては、このアルバムでの曲の揃いは奇跡的にすごくいいと思って。

98.How To Be A Human Being/Glass Animals (2016)

2016年以降のロックがどうしようもなくさっぱりだった時期に夢つないでもらったことには本当に感謝してます。2021年に「Heat Waves」で現象的にバカ売れしましたけど、その伏線として当時のイギリス勢としては珍しくR&Bに対応でき、このアルバムでアメリカ進出に成功して、ウケる下地を作っていた事実は見逃せないです。

97.Death Of A Bachelor/Panic At The Disco (2016)

彼もロック苦境の10s後半をセールスで支えた一人ですね。エモブームで消えた人かと思いきや、バーレスクとソウル・レヴューをバックにつけた不思議なイメチェンで大変身。でも、そのおかげで類い稀なハイトーン・ヴォーカルが強調され、唯一無二な路線も確立できて。イマジン・ドラゴンズやトウェンティ・ワン・パイロッツよりは断然好感持てましたよ。

96.Because The Internet/Childish Gambino (2013)

今回、前回から削ったものの中に、「2016年のヒップホップのユーフォリア」があって。主にトラップ関係ではあるんですけど、評判良かったものの中でも、チャンス・ザ・ラッパーとチャイルディッシュ・ガンビーノからどっちか削ろうと思って。結果、後者を残しました。俳優、脚本家ドナルド・グローヴァーとしての活躍もあったんでね。で、彼も「This Is America」とか、あの頃のアルバムのオルタナっぽい感じでウケたのよりは、その前からすでに安定した実力のラッパーだったことを知ってもらった方がいいかなと思いこちらを。

95.African Giant/Burna Boy (2019)

アフロビーツは10年代はまだブレイクはしていたとは言い難いジャンルですけど、10s末のバーナ・ボーイのこのアルバムから始まったのは間違いないです。ナイジェリアのシーンでもトップ人気のバーナ・ボーイですが、、アフリカらしさを見せつつも、同時にUK、そしてUSのヒップホップに対応できる柔軟さと、サウンド関係なしに聞かせる野太くセクシーな魅惑の低音ヴォイスがこの時から光ってました。

94.Swimming/ Mac Miller (2018)

このアルバムが出た直後の突然の死。ショックだったなあ。「アリアナの彼氏」イメージの方が強かったイケメン白人ラッパーが音楽的に一皮向け、これから脱皮しようとしていたその矢先でしたからね。プロデューサーに、かつてエイミー・マンやフィオナ・アップルでのクラシックとニュー・ウェイヴを融合させたサウンドで注目され、ポール・トーマス・アンダーソン映画のスコアでも知られるジョン・ブライオンをめざとく起用。音楽的に相当洗練された路線に行きつつあっただけに本当に残念でした。

93.Pink Friday/Nicki Minaj (2010)

2010年代の女性ラッパーで最も活躍し実力があったのはニッキでしたね。惜しむらくは彼女、あんまりサウンド面にこだわりがなく、それがゆえに音楽的に凡庸な作品も出しがちだったんですけど、キャラとサウンドで10s後半に期待されたカーディBが一向に人前でラップしない、新作出さないで株だだ下がりなのを見るに、生のラップの場に強いニッキってやはり貴重だと砂金見直してるところです。

92.By The Way, I Forgive You/Brandi Carlile (2018)

現在のアメリカのルーツ音楽における女王といえばブランディ。フォークのスタイルからソウルフルに歌わせたら特に強いですね。本当はカントリーの女王のミランダ・ランバート入れようとしてたんですけど、彼女がジェイソン・アルディーン、キッドロックという、アメリカ音楽界きっての極右のジョイント・ライブに参加という悲しいニュースが。それだったらレズビアンを代表する存在で、病にかかった後にジョニ・ミッチェルの広報役やってるブランディの方が、やっぱ人として安心はできるし、まだまだ伸び代もありますからね。

91.Settle/Disclosure

期待したほど伸びてくれてないんですけど、それでも2013年に彼らが出てきた時には、「これでUKのエレクトロの未来は明るい」と、ディスクロージャー聞いて思ったものでした。圧倒的に曲がわかりやすく、駆け出しの頃のサム・スミスを始めフィーチャリングのセンスも絶妙で。アゲアゲなだけで不毛になりがちだったEDMのブームの際の救世主な感じさえ感じてましたね。トレンドのうちり代わりに関係なく、普遍的なソングライティングの実力でやっていけると思ったんだけどなあ。

では、80位台を見てみましょう。

90.Torches/Foster The People (2011)

僕の中では「代役MGMT」。10年代のきってのインディ・スターの最有力候補だったMGMTがなんか中途半端な実験作に走って自意識過剰なスター拒否に走っていた頃にレーベルの後輩から思わぬ穴埋めが出た感じでしたね。可愛らしいファンタジックなシンセポップの趣で「Pumped Up Kicks」がやはりデカくはありましたけど、「Helena Beat」「Call It What You Want 」とキラーチューン生み出す力は高かったですね。

89.Pink Tape/f(x) (2013)

今回のチョイスではKポップからも積極的に入れてますが、女の子のヨジャドルに関しては、やっぱKポップ・オールタイム常連の彼女たちですね。普通のR&B路線とは少し違ってもう少し洗練されてるんだけど大胆に実験的でもあり。10年後のNewJeans先駆けてた意味でも大きいかと。

88.Magdalene/FKA Twigs (2018)

彼女はいわば「黒人版のビヨーク」ですね。もうファッション感覚からそうだし、音楽性もモードとしての機能優先みたいなとこも含めて。それが故にちょっとわかりにくい曲歌うなあと思ってたんですが、このセカンドで良い意味でこなれてきた印象が。

87.Boy Genius EP/Boy Genius (2018)

今をときめくボーイジーニアス。はじまりはこのEPからでした。3人がすべてインディでのデビューを成功させてた直後の共演ということで期待も高かったものでしたが、あのルーシー、フィービー、ジュリアンのあのうっとりするような魅惑の3声ハーモニー、あれはあのときから既に強烈な伝家の宝刀でした。もう、あそこから未来がはじまってましたね。

86.Royal Blood/Royal Blood (2014)

彼らも出てきたときは「これがロックの未来」と思って興奮しましたけどねえ。だって、ベースギターをギターとベースの機能両方あわせてプレーする芸当なんて見たことなかったから。その点においてはまだフォロワーさえいないし、その点をガンガンついていけばよいのに、なんか音楽性溢れるところを器用に見せようとしすぎですね。このデビュー作のような豪放磊落さを聴きたいですね。

85.Born This Way/Lady Gaga (2011)

10年代は高い人気は保ったものの音楽的な決定打が出なかったガガさん。でも、やっぱこのセカンドかな。やっぱ、デビューの時のあの「猥雑なエレクトロの突然変異」みたいなところから、彼女本来の圧倒的な歌唱力とエンターテイナーとしての資質を行かし、アリーナスターとしての適正を示した意味では。アリーナ・ロックアンセムからベタなラテン・チューンまでこなせてね。あと「こんな風に生まれた」という自分の出自への強い自己肯定がLGBTの人たちを勇気づけた点も大事です。

84.Prequelle/Ghost (2018)

ラウドロックの世界の10sの勝ち組の一つですね。スウェーデン出身。骸骨の被り物をして最初は「スリップノットのフォロワー?」かと思っていたら曲はサイケデリックかつポップで、70sのハードロック・トリビュート・バンドのよう。それがアルバムを重ねれば重ねるほど「ABBA meets メタル」みたいな曲が増え、このアルバムでは「Dance Macabre」のようなボン・ジョヴィ・トリビュート的な曲も生まれ、近い時期のシングル「Mary On A Cross」がtik tok経由で大ヒット。独自の路線で唯我独尊の道を行きます。

83.Bury Me At Makeout Creek/Mitski (2014)

2023年の年間ベストアルバムに選ばせてもらったミツキ。キャリアの最初はクラシックを専攻した大学生が自主制作っぽくやってたんですけど、そんな彼女がインディ・ロックに踏み込み注目される契機となったのがこのサード。これに収録の「First Love/Late Spring」「Francis Forever」はSpotifyのプレイリストのシェアやtik tok経由で水面下で人気を集め、現在、2〜3億ストリーム。ミツキは新しい世代の口コミ・アーティストなのです。

82.I Like It When You Sleep For../The 1975 (2016)

ファーストと悩むんですけど、やっぱセカンドですかね。今聴くとファーストの「Sex」「Chocolate」「Robbers」も現在の音楽性と繋がってるんですけどあまりも早くて理解されなかった。そんな1975が何をルーツにして音楽をやってるのか、すごくわかりやすく噛み砕いたのがこのアルバム。インエクセスやティアーズ・フォー・フィアーズ、80sUKのソフィスティ・ポップという誰もやろうとしなかったものをルーツに彼らはシーンを逆転させていきます。

81.Chaleur Humaine/Christine And The Queens (2014)

2015年に入って、全英チャートに突如フランス語楽曲のアーティストが入って驚いた。それがクリスティーンとの出会いでしたね。繊細なタッチのシンセサイザーにすっとなじむ洗練の粋を見るメロディ・センスに言葉の壁はいらないなと思わされましたが、その後の2作もアルバムごとに全く異なるキャラクター設定で徹底したコンセプトを紡げる人でもあり、さらにLGBTの強烈なファイターであり。ゲームチェンジャーの一人ですね。

続いて70位台、行きましょう。

80.Fantóme/宇多田ヒカル (2016)

日本からはまずはこれですね。宇多田ヒカルの「Fantôme」。それまでも国際的な展開をしていた彼女ですけど、どんな装飾よりも、彼女自身としてもっとも素に近い生の表現をし、そこからグルーヴを立体的に組み立てるやり方そのものが最も彼女を成長させ、世界に最も彼女を近づけたと思います。ここの土台の上にかの「BADモード」も成り立っていると思います。

79.X 100pre/Bad Bunny (2018)

これはバッド・バニーのファースト・アルバムですね。彼は世間一般にレゲトンを世界的な存在に押し上げたイメージですけど、レゲトン自体は00sからある音楽で、その中では彼は若手。ではなぜそこまで大きく出来たかというと、彼がこのときにとっていた、レゲトンとトラップの融合路線ですね。これがトラップとレゲトンに相乗効果起こして大きくなった感じですね。やがてトラップそのものもレゲトンに人気を凌駕されることにもなりましたが。

78.Cry Baby/Melanie Martinez (2015)

今の女性のオルタナティブ・ポップの中でも最大級の異端キャラ、メラニーのデビュー作。テレビのコンペティション番組に出ていた女の子がどぎついロリータ趣味の世間の暗部を知った赤ちゃんのコンセプト・アルバムを作ってカルト的なロングヒット。これで一部の強烈なカリスマになります。これ今聴くと、サウンド的にもビリー・アイリッシュを先んじてたトラップ的ベースラインのインディ・ポップで先見の明的にも大したものですよ。

77.Visions Of A Life/Wolf Alife (2017)

10年代半ばから後半のUKロックを支えた、男の代表が1975なら女子代表はウルフ・アリスのエリー・ロウゼル。華奢な体で細い甲高い声から放たれるガッツ溢れる歌声に、パンクもエレクトロもフォークものみ飲んだ変幻自在の音楽性。これでマーキュリー・プライズも獲得しましたが、まだまだ大きくなれる逸材です。

76.Ultraviolence/Lana Del Rey (2014)

騒動込みで現象的な成功を導いた「Born To Die」に続くラナのメジャー第2弾アルバムですね。彼女のシグネチャー・サウンドとなったダークなバロック・ポップはそのままに、ブラック・キーズで時代の寵児だったダン・オーバックをプロデュースに迎え、60sのレトロ・テイスト、さらにはガレージロック色をも強めたアルバム。「West Coast」「Shades Of Cool」「Brooklyn Baby」「Pretty When You Cry」と人気曲も多いです。前作で築かれた儚い女性像と退廃と狂気のデカダンスをさらに一歩深めたアルバムです。

75.El Camino/The Black Keys (2011)

そのダン・オーバック率いるガレージ・ロック・デュオ最大のヒット作。「Lonely Boy」「Gold On The Ceiling」という、10年代前半を代表する屈指のロックロール・アンセムで、ロックシーンを引っ張りました。ガレージ・ロック・デュオでホワイトに対してブラックでしたからジャック・ホワイトから「俺たちの猿真似野郎」との怒りも買ったわけですが、ホワイト・ストライプス解散後、わかりやすいキャッチーさを失ってしまったジャックより、曲作りも、ダンの作り出すギター・サウンドも、あの時の勢いとしては上だったのは事実かなあ。

74.As You Were/Liam Gallagher (2017)

ビーディ・アイが解散し本格的にソロになったリアムがやったこと。それはオアシス・サウンドの真正面から継承したことでした。「過去の栄光にすがってる?」。そうじゃないでしょ。彼は自分が自分らしくいられる表現にたち戻ったのです。オアシスのロックンロールを歌わせたら誰よりも説得力がある人です。その人にそれを奪うことこそが一番酷でしょ。現に多くのファンはこれを歓迎し、リアム自身も以前よりイキイキ。改めてオアシスを聴きたくなった若い人だっているでしょう。それで良いんですよ。自分に一番合うことこそをすべきです。

73.Astroworld/Travis Scott (2018)

フューチャーと並ぶトラップの第一人者トラヴィス・スコットの最高傑作であり、当時のトラップ・ブームのピークとも言うべき作品ですね。もともとフィーチャリングが多く、キュレーターみたいな才能もあった彼ですが、ここではトラップ・オールスターズとでも言うべきトラックメイカーの最強布陣を並べドレイク、21サヴェージからミーゴス、Tame Impala、ウィーケンドにスティービー・ワンダー、ジョン・メイヤーまで呼んで、トラップの表現可能性をとことん試した一作になってます。ただ、ここが彼、そしてシーンにとっての到達点に良くも悪くもなっちゃってますけど。

72.Love & Hate/Michael Kiwanuka (2016)

マイケル・キワヌーカの出世作ですね。これは同時に、現在カリスマ・プロデューサーとしてロンドンを沸かすインフローの初期代表作でもあります。キワヌーカのこと、ソウルと思ってる人はこれ聴いて即考えを変えた方がいい。これ、黒人アーティストがはじめてピンク・フロイド的な表現に取り組んだ、ディープでダークで壮大なスペクトルを持った新たなブルーズ・ロックですよ!マーキュリー・プライズ受賞の次作も良いですが、孤高の黒人のロックをまずは堪能あれ。

71.Night Tume, My Time/Sky Ferreira (2013)

これは再評価ですね。スカイ・フェレイラ。出てきたときはなんか、「インディ・メディアが、自分達のアイドル作ろうとしてるのか」みたいな感じであんまりよくわかってなかったんですね。今、思うと「モデル」というところがなんか邪魔してたのかな。だけど今、もやをかけたようにかすかに電気加工されたちょいインダストリアルなインディ・ギターロックを聴くと他の誰の真似でもないオリジナルだったことはすぐにわかります。10年経ってカルト名盤化するのも、現在のガールズロック全盛の先を行ってたことも納得。後は彼女本人の復活だけですね。

では引き続いて60位台を。

70….Like Clockwork/Queens Of The Stone Age (2013)

ジョッシュ・ホーミにとって10年代は天国と地獄みたいなデケイドでしたね。フー・ファイターズの弟分、アークティック・モンキーズの兄貴分という最高においしいポジションで、唯一無二のロウファイ・へヴィ・ロックンロールで無双。イギー・ポップをプロデュースしてカムバックさせた辺りまではイケイケだったのに、QOTSAの次のアルバムがこけ、さらに奥さんと泥沼離婚でさらにはガン宣告。こんなことになるとは。このアルバムの頃の感覚思い出して復活願います。

69.No Cities To Love/Sleater-Kinney (2015)

ガールズ・インディパンクの歴史的最高峰、キニーの最高傑作のひとつですね。これの前に休止入ってて双頭ヴォーカルの片割れキャリー・ブラウンスタインは音楽通コメディアン、フレッド・アーミセンとのコメディ「ポートランディア」で大成功。その後にこれを出してこれまで以上に硬派なインディ・パンクで大好評。ただ、そのつぎにセイント・ヴィンセントのプロデュースで商業ブレイク狙ったらエレクトロ化。それで長年の盟友の名ドラマー、ジャネット・ワイスを失う羽目に。人生、ほんとわかりません。

68.Psychodrama/Dave (2019)

10年代はUKラッパーの躍進の時代でした。ストームジー、スケプタ、Jハスなどいろいろいましたけど、僕は圧倒的にデイヴですね。リリックの内容が圧巻ですもん。基本、ギャングスタっぽいポーズ取らずに、個人的かつ哲学的なものが多いです。このアルバムで圧巻は「Lesley」。いつも電車で見かける女性が妊娠中に交際相手の男性から暴力を受けるものの、そこから逃れ幸せをつかむための、実に10分を越えるドラマ。こういう観点からこんなこと出きること自体、トゥパック以来の逸材。この器のまま、育っていってほしいものです。

67.House Of Balloons/The Weeknd (2011)

ウィーケンドは2枚選んでて、その最初の一枚。彼の処女作で、ここからすべてがはじまつまてます。スージー&ザ・バンシーズのサンプリングなど、インディ・ロックファンにも相性のよいメランコリックさでシーンに登場したことでそうしたアプローチをいつも期待され、世界を代表するメガヒット・アーティストのいまを「セルアウトした結果」みたいに片付ける人、多いんですけど、もうそろそろ、その見方、やめません?これはこれで意義がある作品ではあるんですけど、インディファンの狭い視点より遥かにスケール大きいですよ、彼は。

66.Doo-Wops & Hooligans/Bruno Mars (2010)

ブルーノの場合はこれでデビューしたときから早速メガ・アーティストでしたけど、この評価も低かったよなあ。歌唱力はこのときから抜群でしたけど。おそらくR&Bの枠にはまらず、ポップやロックのクロスオーバー路線をやってたことが大衆臭く捉えられたんだと思うんですけどね。その後、彼もクラシックな70~80sのソウル路線にこだわることで音楽的評価を上げていった印象ですけど、そういう方向性になったからアーティスト性が伸びたわけではなく、そうしたソウルの歌心のセンスはデビューの頃からすでにあったし、それがようやく気がつかれただけにすぎないと思います。むしろ、ここを再評価すべきでしょうね。

65.Slowdive/Slowdive (2017)

スロウダイブが1993年に発表したアルバム「Souvlaki」はシューゲーザーの名盤としてじわじわと聴かれ、今や収録中6曲が1000万ストリームを超えるビッグヒット・アルバムにさえなってるんですけど、それがそうなるような起爆剤となったのが2017年に、実に22年ぶりに出たこのアルバムが、あの名盤に勝るとも劣らない傑作だったことが間違いなく上げられます。昔と寸分も変わらないメランコリックで壮大なファンタジックなサウンドスケープは90sの際にイギリスのローカル・アクトに過ぎなかった彼らを世界に導きました。そしてそれは、今年6年ぶりに発表の「Everything Is Alive 」でさらにダメ押し。イギリス、ドイツでのトップ10入りを始め、今や20年遅れての大物バンドになってます。

64.Thank U, Next/Ariana Grande (2019)

マイリー、デミ、セレーナ、ビーバー、1D。以前はアイドルをあっさり卒業していた欧米のファンがそれをせず、しっかりついていくようになったのも10年代の大きな特徴です。その要因には年齢に合わせた音楽的成長があると思いますが、それで最も成功した例がアリアナでしょうね。元々、マライア・キャリーをコピれるくらいに歌唱力が高かった彼女は、所属のニコロデオンが若干マイナーなこともあってアイドルだったこともうまいこと隠蔽できるまま、マックス・マーティン組のイルヤ・サルマンザーデの描く、EDMとハウス、トラップ以降のフロウの手法をうまく取り入れた唱法で、女の子ウケするキュートなポップスをウエルメイドに展開。それの最高峰が、やはり、かのジャネット・ジャクソンを強く彷彿させるタイトル曲を持つ本作。ただ、矢継ぎ早に出たその前の3作も立派です。

63.Ceremonials/Florence & The Machines (2011)

そもそも時系列たどると、現在のオルタナティブなインディ女子の系譜、最初に英米でまたがってビッグになったのって、ラナ・デル・レイのさきにフローレンスなんですよね。しかも、このセカンドで一気に大ブレイクしたときでさえ、ラナの「Born To Die」よりも先。そう考えるとかなり貴重なんですよね。スティービー・ニックスがケイト・ブッシュやったような幻想的ファンタジー性の中、長身を生かしたスケールでシャーマンのように歌う様も本来なら女王にふさわしいんですよね。このアルバムみたいに振り切るとそれがカッコいい。なんか彼女自身に「このへんでいいや」と自重する傾向が見受けられるんですけど、そこさえ開き直ればまだいけます。

62.They Want My Soul/Spoon (2014)

00年代から現在にかけてのUSインディのバンドで1番好きなのがスプーンですね。ウィルコやフレミング・リップスなんかも好きなんですけど、やっぱ肝となるのはロックンロールですね。ブリット・ダニエルズがダンディにノータイのボタンダウン・シャツで、ガラガラ声を裏返しながらシャウトして歌うあの感じが。00年代にも多くの傑作アルバム出してましたけど、10年代に入って、よりソリッドでむき出しになったところから豪快かつ、ビターにグイグイ迫ってくるようになってさらによくなってすね。ニック・ケイブにも通じるロックンロールによる苦みばしった「男の色気」。これ出させたら、今でも右に出る人、いませんね。

61.Teen Dream/Beach House (2010)

2010年代に入った辺りで個人的によくわかんなかったのが、USインディ界で起こった突然の、ビーチ、サーフィン・ブームでしたね。ベストコースト、サーファー・ブラッドに、ドラムスの「Let's Go Surfin」にMGMTのセカンド・アルバムの高波のジャケ写に。ビーチハウスもその中の一つとして売れたんですけど、結局その後もしっかり残って聴けたのはこれだけでしたね。ただビーチハウスはその時から抜きん出てましたけどね。すかすかのスキマの空いたサウンドで演奏そのものもすごく素朴なのに、儚げな郷愁みたいなものがゆらゆらと揺れる不思議なサイケデリアがあったというか。それが後にドリームポップの代表例として尊敬されるバンドの筆頭になるとまでは思わなかったですけどね。

では、最後、50位台、行きましょう。

60.Coexist/The XX (2012)

このバンドに関しては、前作が2009年の夏か秋のリリースで、熟れ始めたのが2010年に入ってからだったから、本当は00年代のアルバムにするべきだと今でも思うんですよね。あのアルバムでJoy Division meets Everything But The Girlの唯一無二の美学はすでに確立されてたし、そのインパクトは超えなかったので長いこと評価してなかったし、2019年の際もジェイミーのソロ作入れてたんですね。ただ、それでもやっぱりXXが10年代を語るに不可欠なサウンド・モードを作り出した存在には変わりなく、それにはジェイミーのソロでは物足りないと思って。で、改めて本作聴いたらインパクトこそ前作に劣るもののでもクオリティのキープもしっかりされてあるから、改めての再注目ですね。

59.U.F.O.F/Big Thief (2019)

10年代後半、USインディのバンドが総倒れして、新規で売れるアーティストが微塵もいなくなった時期が長く続いてたんですけど、その間の救世主になったのがビッグ・シーフでしたね。2016年のCMJマラソンで知ったのかな。その時から「最大の期待株」の扱いで翌年のこれの前作も気に入ってたんですけど、これはビックリしましたね。前作でその要素は出てましたけど、もう「アメリカのレディオヘッド」で。しかもIn Rainbows期の。エイドリアン・レンカーの使うコードや浮遊感、性別は違いながらも良い意味ですごく不安定な歌いっぷりもトム・ヨークっぽかったり。ただ、そこに骨太で枯れた肉付けするギタリストのバック・ミークが少し違うんですけど、この二人のケミストリー、やっぱ特別。突破口となるバンドはやはりこうあってほしいですね。

58.Love Yourself: Tear/BTS (2018)

Kポップ2作目でとうとうバンタン来ました。実は彼ら、上にさらに一作あるんですけど、ここではアメリカ進出成功後を選んでます。僕、こっちじゃなくて、この前のLove Yourself : Herが入り口だったんですけど、そのときあんまりピンと来なくて興味失ってたんですよね。そしたら、こっちの方でネオソウルみたいな方面にグイグイ食い込んでたりして、後から聴いて驚いてしまいましたね。「えっ、これ、アイドルでこれやるの?」な、90sの頃だったら批評評価の高いR&Bの自作自演系のアーティストがやるタイプのアプローチで。他がまだ「発展系ティンバランド」みたいな誇張したエレクトロ・ファンクみたいなKポに執着した感じたしね。その後を考えるに大きな一歩だった気はしますね。

57.Igor/Tyler, The Creator (2019)

タイラー・ザ・クリエイターは、10年代当初、一番期待されてたインディ・ラッパーでしたね。オッド・フューチャーの筆頭格みたいな形で。ただ、キャラの面白さに対し、やってる音楽がかなり正統派のオルタナティブ・ヒップホップで、もうひとパンチなんか足りないんだよなあ、と、かなり長いこと思ってました。それが後半になって、やっと表現に自由さが強まってきて、これを出した頃には刺激を求めていたはずの僕が逆に当初面食らうくらいアヴァンに成長。ここ最近ではシーンのラッパーの中で、他の勢いが相対的に落ちてることを考えてもかなり成長して見えるし、ようやくシーンのトップに立てそうな雰囲気になってきてますね。

56.Obscure Ride/Cero (2015)

そして、これが日本人アーティストの最高位になります。ceroは僕が日本を離れている間に出てきた人たちで、ネット越しに「すごいの出てきた」と、このアルバムが出る頃に耳にしました。聴いてみて、それをすぐに納得しました。「シティポップ・ブームを牽引」みたいなことも大事かとは思います。ただ、そんなことより僕にとって大事なのは、日本のバンドで世界の先鋭的表現に果敢に立ち向かう存在がやっと現れたことへの安堵と喜びですね。00年代の邦ロックにありがちすぎた「近場の先輩」も真似事するローカル感みたいのにすごく何年もイライラしたまま外に出たんですけど、UKロックとかエモばかりを手本てた日本からディアンジェロの難解な表現にトライしてそれを自分達の血肉にするなんて発想が大胆すぎるし、やがてそれが自分達だけでなくシーンの気運まで動かしたのは天晴れ。そういう刺激こそが必要でしたからね。

55.Black Messiah/D'Angelo With The Vanguards (2014)

そのceroが目指したディアンジェロが55位。今、現在、彼の名盤として語り継がれているのは2000年に発表したセカンド・アルバム「Voodoo」ですけど、そこから14年かけてようやく出された3枚目。解禁されたとき、一体どうなってるのかすごく気になったものですが案外時間をかけても変わってないもので、あの遅れてずれた独特のグルーヴをキープしながらバンドサウンドをさらに徹底化。より外向きなファンクやロックに近づいたことで彼が敬愛してやまないプリンスにさらに近づきました。「これでライブの本人も見れるかも」とも思ったものでしたが、そこからまた長く雲隠れ。もう本家も世を去ったわけだし、継承者としてさらに期待してしまうんですけどね。

54.The Archandroid/Janelle Monáe (2010)

現代のソウル・アーティスト、続きます。ジャネール・モネエ。一作毎に時間をかけ、それぞれのアルバムで完全にキャラを変え、ことなるコンセプトで魅了してきた彼女。まず、どのアルバムを選ぶかが迷いどこなんですけど、やっぱデビュー作のインパクトが今も一番大きいですね。男性用スーツを着て大きなリーゼントにして、さながら1960年代の黄金期ジェイムス・ブラウンのファンクのレガシーに現代の観点から真正面に挑戦。それも音源だけでなくステージ・パフォーマンスでも同様で、JBの得意技だった片足上げ平行移動も見事に決めて歌ったものでした。僕はこれをエイミー・ワインハウスが亡くなる数ヵ月前のライブの前座で見ましたけど世代交代を見た気がしたものでした。もっともまだエイミーを抜ききってもないですが。

53.Boys & Girls/Alabama Shakes (2012)

続いても境界線破りの黒人アーティストですね。アラバマ・シェイクスは現在、ヴォーカルのブリタニー・ハワードが完全にソロになってる状態で来年早々にもセカンド・ソロ・アルバムが出ますが、もうアラバマの2015年のセカンド・アルバムが実質その後にブリタニーが望んだようなアップ・トゥ・デートな進化系のソウル・ロックなので、そちらを選ぶべきだったのかもしれません。実際、2019年版はそちらで選んでたんですよ。だけど、そういう路線ならこれからの彼女の作品に託せばよいのであって、ファーストの時にしか聴けなかった、白人野郎たちとの緩いレイドバック風南部ロックもこれはこれで味があると思い、こちらにしました。名曲「Hold On」を始め見逃せないですよ。

52.Joy As An Act Of Resistance/The Idles (2018)

UKロックが完全に息を吹き返す瞬間があったとすれば、僕は迷うことなくアイドルズの2018年のブレイクを推しますね。The 1975が孤軍奮闘してた頃で、その彼らもソフィスティ・ポップだったわけだからもっとガツンとしたロックンロールがほしいと思ってた人も少なくなかった。その状況でアイドルズはヒリヒリするような剥き出しのハードコア、ポストパンク・サウンドと、コッテコテに訛りまくったブリティッシュ・アクセントに乗せて、イギリスの社会保障システムへの批判や徹底したプロLGBTなど熱いソーシャル・メッセージを展開。それがすでに30過ぎのお世辞にも良いといえないルックスがさらに強い説得力となりたちまち重要バンドの仲間入り。ライブもロックンロールの職人的見本そのもの。ロックの寿命のためにも必要な存在です。

51.Let England Shake/PJ Harvey (2011)

そして51位はPJハーヴィー。もう、ベテランの女性アーティストなら性別関係なく(あっ、でも男の方がファン多いかな、この人の場合は)、最も作る作品の品質保証される人の一人ですね。それが90sからずっと萎えることなくずっと続いてるのがすごいです。その間、マーキュリー・プライス史上唯一の2度の受賞にも輝いてますが、2度目の受賞作となった本作では、第一次世界大戦のトルコでのガリポリの戦いにヒントを得て、民族ハープを片手に頭の先から抜けるような高い声での歌唱を試すなど、他の人からはまず出ることがない独自の観点から彼女なりの反戦思想を導く方法論を取っています。制作の発端となってることは毎回予想がつかずそこもいつも楽しみですが、もうそろそろ、孤高のみに終止せず、分かりやすくなっても良いのかなと、贅沢な注文もつけてみたくもあります。

では、次回からは10枚ずつの紹介となります!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?