沢田太陽の2021年7〜9月のアルバム10選

どうも。

では、いよいよいきましょう。3ヶ月に1度の恒例、沢田太陽の7〜9月のアルバム10選。

今回はこうなりました!

やっぱり、多く候補を挙げた中から厳選すると、かなり良いアルバムが並んでで壮観ですね。

では、まずはこのアルバムから説明していきましょう。

Glow On/Turnstile

まず最初はターンスタイル。アメリカはメリーランド州ボルチモアのパンクバンドです。スタイルとしてはこれ、90sや00sにいたタイプのポップ・パンク〜エモ、あるいはフー・ファイターズみたいな、ガッシリとした厚めのハードな音でポップなメロディで勝負し、ときにかなりハードコアめに激しくなるタイプのバンドです。90sオルタナ感が強いんですけど、このバンドなにがいいって、すごく曲の変化のつけかたがすごくうまいんですよね。キーボード類とか、ドラム以外の打楽器使ってみて生み出す曲の多様性というか。少しの工夫でかなり曲を多彩に聞かせるのがうまいですよね。そういうところはゲスト参加のアーティストにデヴ・ハインズとかジュリアン・ベイカーの名前があるところでもわかるというかね。あと、そうした楽曲の器用さがありながら、アタックの強いやたらうまいドラムを中心に、しっかり攻撃的なところもすごく強いから爽快感もある。こういう王道なアリーナでも通用するタイプのバンド、久しぶりで良いなと思ってたら、ビルボードで30位で初登場してました。ピッチフォークでも、この手のバンドにめずらしい絶賛でしたけど、ちょっとデカくなりそうな予感がしてます。

時間/betcover!!

そして、今度は日本人アーティストです。betcover!!。これは22歳のヤナセジロウという人のソロ・プロジェクトということだそうですが、ツイッターのTLでフォロワーさんたちが騒ぐまで、全く名前さえ聞いたことのなかったアーティストです。そういう人がなぜ、ここまで多くの候補のあった中、10選に選ばれたのかというと、ちょっと展開しているサウンドがあまりに衝撃的だったからです。「ジャジーでソウルフルなギター・ロック」の雰囲気は、日本的にシティ・ポップの流れがあるのかもしれないけど音の質感が全く異質でむしろロンドンのキング・クルールに近い感じです。そのサウンドに、小声でつぶやくようにパッと聞きで意味がわかりかねるシュールな言葉の数々が並べられ、背後からはかなりフリーキーなノイズギターが暴れ回るんだけど、サウンドそのものはクールでスタイリッシュな形を一切崩さない。こんな存在がもしイギリスのインディから出てきてたとしても僕は夢中になってたと思うんですけど、これが日本から飛び出してきたわけですからね。びっくりしましたね。こういうタイプのニューカマーがいろんな国からもっともっと出てきてほしいと切に思いました。これは期待大です。

Screen Violence/CHVRCHES

続いてはCHVRCHES。彼らのことは2013年にデビューした時から、「完成度の高い、ハイブリッドなシンセポップやるな」と思ってて好きでした。ただ、前作の「Love Is Dead」が、なんか「遅れてやってしまったEDMへのセルアウト」みたいな、ちょっと彼らだと信じたくないようなサウンドですごくがっかりして、僕の中での信頼もかなり落ちてました。ただ、4作目にあたり今作で、彼らは本来の姿にしっかり戻してきましたね。サウンド的に斬新な目新しさはないんですけど、やっぱり本来、得意なフォームに戻ると、この人たちらしい、アナログ・シンセの音の選び方と切れ味のいいシンセ・ポップを聞かせてくれます。今回はそんな彼ららしい従来の路線に、生楽器部分も強化して、ちょっとニュー・オーダーの後継者っぽくも聞こえたのも頼もしかったですね。そういう作品でキュアーのロバート・スミスとの共演も果たしたのも象徴的ですね。甲高いエモーショナルな歌声を聴かせるローレン・メイベリーの歌いっぷりも、やはり妥協のない、自分たちらしいサウンドの中で輝くものです。

Pressure Machine/The Killers

続いてはザ・キラーズ。昨年の年間ベストの際にも20位台で入れさせてもらった「Imploding The Mirage」のリリースからまだ1年しか経ってないんですけど、このアルバムから共作のはじまったショーン・エヴェレットとフォクシジンのジョナサン・ラドとのコラボレーションにブランドン・フラワーズ、よほどケミストリーを感じたか、立て続けのリリースとなりました。それもそのはず、このアルバムでブランドン、とうとう、シンセ・ポップ・サウンドへの依存を最小限にとどめて、敬愛するブルース・スプリングスティーンのような、アメリカの現在の姿を内省的に描写するシンガーソングライター風のスタイルになっています。これまでも「Sam's Town」「Battle Born」といったアルバムでキラーズ流のハートランド・ロックにトライはしていましたけど、同じスプリングスティーンでも「明日なき暴走」でなくて「ネブラスカ」のような境地に、サウンドの埃っぽさ、言葉の冷徹さ含めて接近できるとは長年のファンである僕でさえ思っていませんでした。フェスのヘッドライナー担って久しい彼らですが、まだまだ進化します。

Sling/Clairo

続いてはクレイロ。彼女と言えば、ここ数年、すごく増えてきている、「ビリー・アイリッシュ世代」とでもいうべきか、ミレニアム近辺に生まれた女性インディ・ロック・アーティストのひとりの印象です。一昨年に元ヴァンパイア・ウィークエンドのロスタムやHAIMのバックアップでデビューした際もそれなりに気になりましたけど、売れっ子のジャック・アントノフのプロデュースを仰いだ今作で彼女、ガラッと変わって成長しました。アントノフがラナ・デル・レイの「Norman Fucking Rockwell」でやった多彩なアレンジの数々にかなり影響されたか、ここでのクレイロ、前作でのロウファイのイメージから一転、60sのブライアン・ウイルソンやバロック・ポップを彷彿させる、「ベッドルーム・シンフォニー」とでもいうべき、甘酸っぱいサイケデリアを、密室性の高さとともに表現できています。彼女の場合、声域にはばがなく恥ずかしそうにモジモジ歌うので曲調に変化がつけられなかった前作は聞いてて途中で飽きがくる瞬間もなかったといえば嘘になるんですが、今回は多彩なる音の構築が見事でそのウィークポイントを補ってあまりあります。これは嬉しい成長作です。

Senjutsu/Iron Maiden

続いてはアイアン・メイデンのアルバム「センジュツ」。彼らのことは、その衰え知らずの圧倒的なライブ・パフォーマンスで、現在のメタルの世界で「横綱」クラスの扱いになっていることにはかねてから敬服していましたが、それが最新アルバムにおいても同様なことが、このアルバムでははっきりわかりましたね。このアルバムは2000年以降、つまりブルース・ディッキソンとエイドリアン・スミスの復帰で再始動後のメイデンでの最高傑作となりましたね。伝家の宝刀とも言えるパンキッシュなランニング・ベースの美学とアイリッシュ・トラッド、そしてスケール感の大きな長尺のダイナミックなナンバーという、復活後のメイデンのアイデンティティが最高潮に高められたものになっています。一方で、80年代前半のキャリアのピーク時のアンセムを彷彿させるものがありつつ、近年のメイデンでこそ堪能できる10分台の大曲の弛緩しない完成度。この対比が鮮やかです。もうキャリアも40年を超え、年齢的にも還暦越えで、メタル界の名刺代わりになる作品を作れる底力には脱帽です。

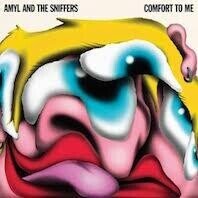

Comfort To Me/Amyl & The Sniffers

続いてこれも素晴らしかった。オーストラリアの女性フロントのロックンロール・バンド、アミル&ザ・スニッファーズのセカンド・アルバム。僕、この人たちは、2019年にデビュー・アルバム出した時から年間ベストの30位台に入れるくらい気に入っていたのですが、今作では、これまでに感じさせた潜在能力が具体的な結果を伴って発揮された会心作だと思います。ブロンドのマレットヘアがトレードマークのアミルことエイミー・テイラーの、メロディを歌わず、終始叫びともラップともつかない独自の歌いっぷりで、甲高い声を存分に叩きつける様は痛快だし、そこにモーターヘッドや中期ミッシェル・ガン・エレファントを思わせる、荒くれではあるもののタイトかつ絶妙にキャッチーなロケンロールがエイミーの声とうまく呼応し、今、もっとも生きのいい、獰猛なケイオスを生み出してくれています。ロックンロールを好きになったことのある人なら、突き動かされる何かを感じさせてくれると思います。

Hey What/Low

続いてはLOW。今、もしかして、アメリカのインディで最も尖ったカリスマ、この人たちかもしれません。ミネソタ州はダルースという、すごく寒そうなところを拠点に人里離れて活動している夫婦なんですけど、出したアルバムは13枚。そして、この近作5枚ぐらいがイギリスでずっとトップ50入ってて、この最新作で最高位を更新(23位)していたりすることは知られているのでしょうか。この2人のことは20年前に「サッドコアの代表的アーティスト」として知ったんですけど、その頃はシンガーソングライター的な表現やってたんですけど、時期によってシューゲイザー的ギターロックから、エレクトロを使った内省表現、オルタナ・カントリーみたいなアプローチを経て、ここ3作はBon IverやチャーリーXCXのプロデューサー、BJバートンと共に先鋭的な”うた”のアルバムを作って評価あげてますね。この最新作はいわば「シューゲイズ賛歌」で、リズムの音がない中、ノイズギターとグリッチ・ノイズが吹き荒れる中、アランとミミの二人が熟成された美しいメロディをいぶし銀のハーモニーとともに聞かせる「アヴァンすぎる大衆性」をもった見事な作品になっています。もっと注目されてほしい実力派です。

We're All Alone In This Together/Dave

ただ、この3ヶ月、もっとも輝いていたのはUKヒップホップのキングとクイーンだったと思います。まず、キングがデイヴですね。一昨年、デビュー・アルバム「Psychodrama」のマーキュリー・プライズ獲得で一躍注目されたデイヴ。当初から批評的評価は絶対的だったんですけど、今やイギリス国内でセールス的にももっとも売れるラッパーにもなっていますね。強いブリティッシュ・アクセントから生まれる独特のコチコチしたフロウから放たれる、社会を厳しくか包容力あふれる愛を持ってリリックをつむぐ真摯な姿勢が胸を打つんですけど、今回はそうした彼なりの初期衝動を保ちながらも、成功した後の彼の人生、生活にそったネクスト・ステップへと歩みを続けています。とりわけサウンド面での成長が大きいですね。UKのトップ・ラッパー勢を引き連れたものから、ジェイムス・ブレイクとのコラボレーション、さらには自身のルーツでもあり現在シーンが熱い注目を受けているナイジェリア勢との共演で音楽的な幅が飛躍的に広がっています。そしてリリックのソーシャルな視点も相変わらず。前作のフェミニズムの名曲「Lesley」に続く「Heart Attack」ではイギリスの黒人社会のむなしき犯罪多発の現状を母と息子の観点から劇的に描かれます。

Sometimes I Might Be Introvert/Little Simz

そして、この3ヶ月、やっぱりベストはこのアルバムですね。UKヒップホップ界のクイーン、リトル・シムズ。これは歴史に残る画期的なアルバムでしたね。なにがすごいかって、まずはサウンドですね。基本は60s、70sのソウル・ミュージックを意匠としたネオソウルではあるんですけど、ほどこしてあるホーン、ストリングスのサウンドの本物のオーケストラ並みのダイナミックかつ細かいアレンジ。これが聞いててあきらかに普通のネオソウルとは次元の違うスケールであることに驚かされます。これ、手がけたのはInfloというプロデューサーで、彼はマイケル・キワヌーカとかSaultといった、従来のイメージにとらわれないイギリスの気鋭の黒人アーティストを歴代手がけているんですけど、今、世界でも最も面白いクリエイターのひとりだと思います。また、シムズがここでアルバムを通してつむぐストーリーも、「内向的な女性だった自分がいかにしてラッパーを目指すようになったか」の私小説形式になっていて、そこに家族の問題や、イギリスの黒人社会の現実を通して語っていく、彼女なりの「Illmatic」や「good kid MAAD City」になってます。伝説のローリン・ヒルの後継者がついに現れたか、という興奮もこれ、聞いててありますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?