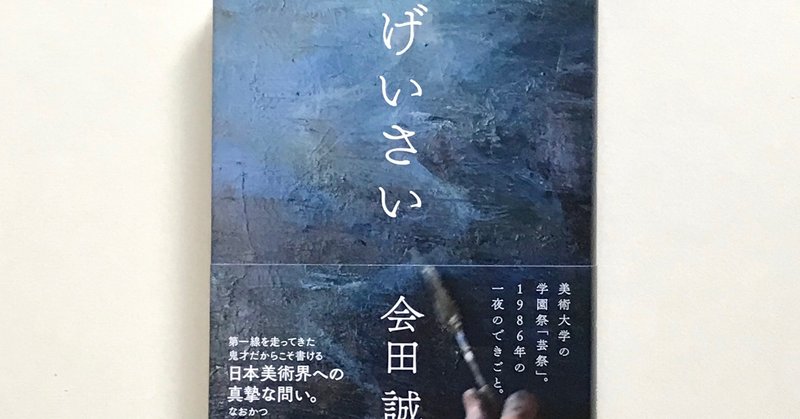

会田誠 「げいさい」

1965年生まれの美術家、会田誠が書いた純粋な小説「げいさい」を一気に読んだ。

そう、約300ページもあるのに一気に読みたくなるほどとにかく面白いのだ。その文章のキレの良さと登場人物像たちの会話のやりとりのテンポが心地いい。1965年生まれの二十歳前後の若者が、80年代中期に体験し思っていたことがかなり詳細まで語られていて、それが実に深く響き、読みながら何度も相槌を打っている自分がいた。

「げいさい」には、思わせぶりな表現も少なく、修辞的な表現も的確であり、美術大学に入るための日本の受験制度のいびつさや、そこを経由して構築されてきた日本の美術界に対しての真っ直ぐな問いかけが、会話や主人公の考えていることによって行われる。その生き生きとした語り口は実に核心に満ちていて、濁りというものがこの本にはない。例えばこんな感じだ。

馬場氏は突っ伏したまま、むにゃむにゃと語り始めた。

「芸術家としての魂に……傷がつくんだ……それも一生消えない傷が……それがどれくらいとり返しのつかないことか、みんなわかってんのか……」

「魂、すかぁ…」

高村の顔は半分笑っていた。

馬場氏はむくりと起き直り、すっかり泡の消えたビールを豪快にあおった。高村はとりあえず姿勢を正して神妙な顔を作った。

「いいか……大学合格という目の前の実利……実際の利益のためになあ、個性という、表現者の一生にとって最も大切な、ナイーブなものを、急ごしらえで作るんだ。そんな不純な動機ででっち上げられた〈インスタント個性〉の末路なんて、簡単に想像つくだろ。数年であっという間に枯れ果てちまうんだ。あとの人生、ずーっと生きる屍さ。そんな危険な種が、18歳やそこらで蒔かれるんだぞ。これを地獄といわずしてなんという……」

日本の美術界や受験システムに対して、みんながうすうす感じていることやとっくに気づいていることを、上から目線とかでなく、真摯に、そして的確に語られていき、ヒリヒリとした痛い気持ちにもなる人も多いはずだ。が、読んだあとに一人の芸術家がその心の内をひたむきに晒し、(反感を買うのも承知で)惜しげもなく差し出してくれたことにひときわ感動するはずだ。形骸化した日本の美大受験や美術教育のあり方がこの本によって変わるかもしれない、それほど会田が投げかけた言葉は深く重い。