Vivyは現実のAI問題とかそういうのどうでもよさそうなのが良い

●Vivyとは

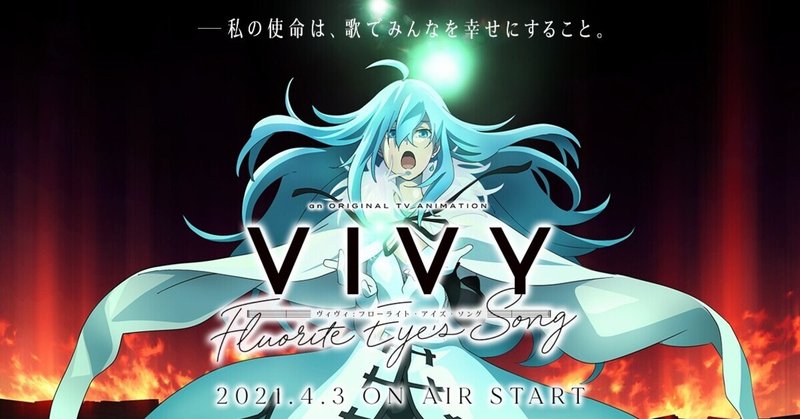

2021年4月から6月にて放送されたアニメ。

リゼロの原作者さんとかが関わってたやつですね。

布陣的にはリゼロ+カオスチャイルド(アニメ)な感じ?

以下wikiから引用、あらすじ

ーーー

時は2061年4月11日、稼働を開始して1年目を迎えようとしていた自律人型AIヴィヴィは「歌でみんなを幸せにする」使命の為、テーマパーク「ニーアランド」のステージで歌っていた。そこへ、100年後の未来からAIのマツモトが転送されて来る。マツモトは100年後の【AIによる人類抹殺事件】を阻止する為、ヴィヴィに協力を求める。ヴィヴィは不審に思いながらも、AI史の転換点を修正する《シンギュラリティ計画》に協力する。

ーーー

平たくいうと未来で、AIが暴走するんで、

百年前に戻ってAIの発展を止めていこうという話ですね。

AI自身がAIの発展を止めようとするのが面白い構図。

●なんかめちゃくちゃ今風のテーマだけど

AIの進化、人間とAIの関係性、シンギュラリティとどう向かい合うのか──なんだか現代的なテーマが並べられている本作。

古い言葉でクールジャパン。ネットフリックスオリジナルアニメとかが好きそうな雰囲気。

だが実際どうかというと、ぶっちゃけ現実のAIと本作で描かれるAIは別物。社会問題なんて一ミリも描かれていないし、描かれていない。

そしてそれが良い。

いやAIがどうとか言ったって、そもそも普通に喋るロボとか人間性の獲得とかが出た時点で現代的じゃないからね。

ロボットが心を学ぶヒューマニズム的なものか、あるいは機械の叛乱とか、

そういう展開を盛り込んだ時点で平成飛び越え昭和みたいなノリにならざるを得ない。

AIとか新しいことやってそうで結局「鋼鉄都市」もどきみたいな作品って、結構あるよね。

一応言っておくと、そういう展開が悪い訳ではない。

ていうかリアルなAI描写を突き詰めていってエンタメとして、ましてやアニメとして面白くできるのか? という疑問もある。

だがそういう作品が「AIという社会問題を〜」みたいな雰囲気を漂わせると途端に胡散臭くなる。

立ち返って本作は現実におけるAIなんて描いてはいないし、描く気もない。

作品を見ても、だからAIをもっと発展させようとも、AIは危険だ……!ともならない。

そんな主張は微塵も感じさせないのだ

ただ作品内におけるAIを明確に定義づけていることで、単なるロボ娘物で終わらないバランスになっている。

VivyにおけるAIとは、「一つの使命・命題を遂行することだけに重きを置いた存在」だ。

これは考察でもなんでもなく、そのまんま作品冒頭で語られている。

だから大仰にいうほどでもないのだが、これをカッチリ提示したことは視聴者側、そしておそらく製作側的にもプラスになっている。

●AIと人間を完全に別のものとして描いている

超・超・超がつくほど繰り返されてきたロボットが人間性を獲得していく〜という作劇。

(具体例を挙げるほどでもないか? 僕が好きなのはZ.O.Eです。アヌビスじゃない最初の方)

こういう作劇をするにあたって、ロボットキャラって得てして人間を区別がつかなくなる。

そりゃ「感情がない(ある)」とか「なんか堅苦しい喋り」とか、特徴はある。

だが結局それは、先輩キャラとかライバルとかヒロインとか、そういう区分と同じ。

人間キャラの個性づけと大差ないのだ。

なのでロボット・AIをテーマにした作品でも、最終的にAI的なものとかどうでもよくなってしまう。

(繰り返すけど、それが面白いか面白くないかはまた別の尺度だ)

Vivyは歌で人を幸せにすることだし、マツモトはシンギュラリティ計画の遂行だし、エリザベスはマスターに仕えること。

それぞれわかりやすい使命が設定されていて、それが最上位にくるように描かれている。

対照的に、人間側のキャラはそうではない。

何か使命を語っているようにみえて上っ面だけだったり、最初に決意した行動からブレにブレて矛盾した結末を迎えるものもいる。

こうした描き分けができていることで、「人間というぼんやりした生き物」と「AIという目的だけはカッチリしている何か」という全く違うものの交流という作品になれているんですね。

人間は一つの使命なんて遂行するために生き続けるなんてできない。

最後に何がやりたいのかもわからず、それでも何故かガムシャラに行動してしまい、最後に後悔までする。

人間とはそういうよくわからん生き物だということを、AIをカッチリ定義づけることで逆説的に示している。

そして人間のそういうところいいとこだとも、悪いところだとも描いていない。これがよかったです。

(ここでVivyが使命以外にも大切なものがある、とか言い出すと、途端に作品のバランスが崩れてしまうので完徹されたのはよかった)

なので本作は、まったく思考体系の異なる存在同士の交流、というそういう意味で楽しい作品でした。

●主人公の人格も記憶も何もかも吹っ飛んだがハッピーエンド

もう一つ、テーマを完徹したことで得られた恩恵として、きちんとハッピーエンドに見えるということ。

Vivyは最後、自らの作り上げた歌を歌い切る。

その歌はAIの暴走だけでなく、自らの記憶も人格も消すことになるもの。

それでも彼女は歌う。己が使命を全うするためにーー

……と、ヒロイックかつ悲劇的なノリに見える筋書きなんですが、しかし単なる悲劇となっていないのがいいですね。

人間的な感性では、これまで物語の中で付き添ってきたVivyが消えたことは悲しく、寂しい話。

ただ一方でAI的な感性では、「歌を人を幸せにする」という使命を全うできたし、これからもできるという、完全無欠のハッピーエンド。

なので最後のマツモトが爽やかな口調でVivyの再起動を見守っていたのも、本作におけるAI的。

少なくとも彼らにとっては、これで完璧な結末なんだと、そう思えたので。

●褒めはしたけど結構退屈なとこもあります

ていうか最終章。

アーカイブの暴走の理由がさすがに適当すぎる。

どうしてアレが人類を抹殺しようとしたのかが語られないので、安易なヒールに終わってしまったのは残念。

キャラクターに愛着を持てない(持つ前に死ぬ)こともあって、最終章だけえらい退屈なのが本作の欠点。

人間をAIの親とするのならば、これを殺すことで独立した存在になる〜みたいな主張は突き詰めれば絶対面白くなったと思うのに……。

(「膚の下」みたいな)

あと、もう割り切って見ていたが、時間移動・歴史改変周りの雑は人によっては気になるかもしれない。

ここは本作では力入れないんです! ということが画面から伝わってくるぐらい各種設定や考証が適当だったので、その辺を期待する人はオススメできないかな。

(個人的にその適当さに笑ってました。過去移動技術とかホント作品内で浮きまくってるんだよな)

あとどうでもいいけど、オフィーリアがハムレット的に自殺する娘の名前のはわかるんですが、アントニオがあの役回りなのはなんでなんでしょう。

元ネタ、ヴェニスの商人で合ってるよね?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?